Orang bernama Lintang, kalau gak cerdas banget, ya super menyusahkan. Atau kombinasi keduanya. Lintang yang cerdas ada dalam novel Laskar Pelangi anggitan Andrea Hirata. Tapi Lintang yang cerdas plus menyusahkan ada di grup perpesanan Gang Sapi.

Lintang itu pseudonim. Nama aslinya, hanya dia yang tahu. Yang jelas, dia minta disapa, "Lintang." Itu saja.

Kenapa tak minta disapa Bujur? Mungkin karena konotasinya kurang elok. [Ter]bujur kaku, atau bujur gede, kan gak enak di kuping. Walau lintang[-pukang] juga kurang enak didengar.

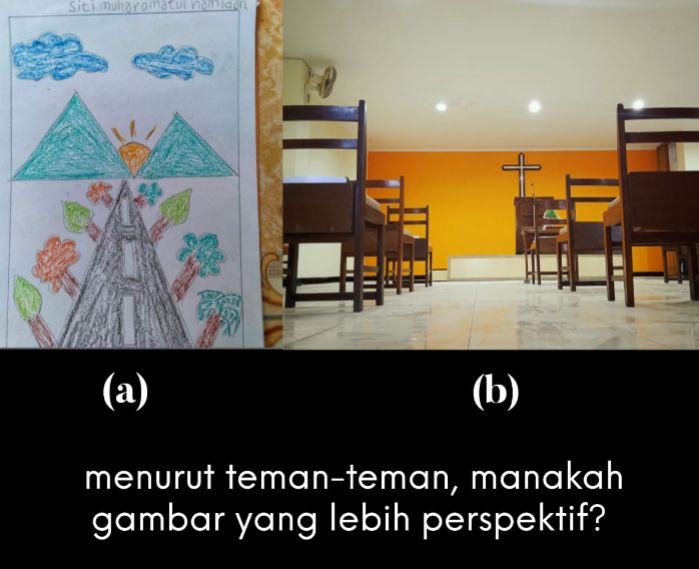

Kemarin pagi dia membagikan soal ujian seperti pada ilustasi artikel ini ke grup perpesanan. Katanya dia lagi belajar bikin soal. Tapi lebih masuk akal kalau dia sedang melakukan tes psikologi pada warga Gang Sapi.

"Manakah gambar yang lebih perspektif?" Pertanyaan cerdas tapi susah dijawab. Bukan tak tahu jawaban. Tapi pertanyaannya sulit dimengerti.

Kenapa? Karena kalimatnya rada keliru. Perspektif itu kan prinsip penggambaran, bukan sifat. Jadi gak adalah gambar yang kurang perspektif, perspektif, atau lebih perspektif.

Kita betulkan dulu pertanyaannya, ya. Supaya bisa dijawab.

"Dari dua gambar di atas, pada gambar mana prinsip perspektif diterapkan secara lebih tepat?"

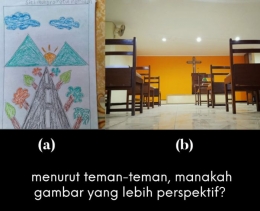

Nah, pasti jawabnya [b], gambar ruang gereja kosong. Alasannya, itu foto tangkapan kamera. Prinsip perspektif, dekat besar jauh kecil, otomatis berlaku sempurna di situ.

Jawaban [a], gambar pemandangan, sangat mungkin karya lukis anak TK, jelas tidak sempurna menerapkan prinsip perspektif.

Yah, namanya juga lukisan manual anak kecil. Coba lihat gambar enam pohon terdepan. Hampir sama ukurannya, kan? Begitupun marka jalan.

Selesaikah persoalan? Oh, tidak, saudara-saudara! Urusannya saya perpanjang, ya.

***

Begini. Senomor soal ujian tidak saja mesti logis. Tapl juga harus etis.

Soal di atas bolehlah dibilang logis. Tapi untuk dibilang etis, tunggu dulu.

Ada indikasi ketakadilan di situ. Membanding lukisan anak TK dan foto tangkapan kamera untuk menilai penerapan prinsip perspektif, jelas bukan sesuatu yang adil. Sudah pasti kalahlah karya lukis anak TK.

Mungkin tak pernah disadari. Itu tergolong kekerasan pula pada "lukisan anak TK". Karena memaksanya tanding presisi perspektif melawan sebuah foto. Jelas bukan tandingannya.

Kalau saja saya yang ditanya, saya akan jawab [a]. Alasannya, anak TK yang melukis pemandangan itu telah berusaha menerapkan prinsip perspektif sepenuh hati dan segenap daya. Kata orang hukum, ada mens rea, niat, menerapkan prinsip perspektif di situ.

Sebaliknya, pada foto ruangan gereja takada mens rea untuk menerapkan prinsip perspektif. Kamera sendiri yang bekerja menerapkannya, tanpa ikhtiar dari pemoto.

Tapi masa sih tega menandingkan tangkapan kamera dengan coretan anak TK? Itu gak imbang banget. Terlalu!

Karya lukis seorang anak TK idealnya, ya, mestinya dibandingkan dengan karya anak TK lainnya. Itu baru adil namanya.

Lebih bagus lagi kalau kedua anak itu dari satu kelas yang sama. Sehingga kemampuan gambar perspektif keduanya sebanding. Karena diajarkan oleh guru yang sama, ceteris paribus.

Nah, ternyata tak terlalu sulit untuk bersikap adil dan menghindari kekerasan terhadap karya lukis anak TK, bukan?

***

Prinsip perspektif itu sejatinya bernilai baik dalam dirinya. Setiap orang perlu memahaminya. Agar mampu memperkirakan ukuran berdasar pandangan mata. Juga supaya bisa memahami konstelasi benda-benda, di bumi maupun di langit.

Itu gunanya belajar tentang perspektif, semisal gambar perspektif, di sekolah.

Tapi kemampuan menampilkan perspektif bisa juga menjadi sumber kekerasan terhadap budaya. Mungkin tanpa disadari.

Pernah ada kasus begini. Departemen Transmigrasi bikin poster situasi gemah-ripah loh jinawi di daerah transmigrasi. Di latar depan digambarkan ibu-ibu gemuk, cantik, gembira ria membawa hasil bumi.[1]

Lalu, jauh di latar belakang digambarkan bapak-bapak bekerja di sawah/ladang, dalam ukuran lebih kecil. Sesuai prinsip gambar perspektif, tentu saja.

Maksud hati menggugah minat warga pedesaan Jawa bertransmigrasi ke luar Jawa. Apa daya, warga malah menolak transmigrasi.

Mengapa? Ternyata setelah melihat poster itu, warga menyimpulkan transmigrasi membuat para istri gemuk sehat. Tapi sebaliknya menjadikan para suami kurus kecil.

Nah, akibatnya para suami, pengambil keputusan dalam keluarga, menolak transmigrasi. Mereka ogah menjadi kurus kecil.

Dalam kasus itu, di mana letak kekerasan prinsip perspektif terhadap budaya

Begini. Orang Jawa pedesaan tempo dulu, juga Bali, karena tak makan sekolah formal, tak mengenal prinsip perspektif.

Coba perhatikan relief di candi-candi, atau lukisan Bali asli. Tidak ada prinsip perspektif di situ, bukan? Ukuran semua objek, misalnya manusia, sama saja. Tak ada konsep dekat (besar) dan jauh (kecil).

Begitu juga pada pertunjukan wayang kulit. Tak berlaku perspektif. Tokoh wayang selalu bergerak maju-mundur dari samping kiri dalang (Kurawa) dan samping kanan (Pandawa). Atau dari bawah ke atas, atau sebaliknya, untuk tokoh yang bisa terbang (Gatotkaca, Batara Narada). Tidak ada tokoh wayang yang bergerak dari depan ke belakang, atau sebaliknya.

Apa makna relief, lukisan, dan wayang yang tak menerapkan prinsip perspektif itu. Itu pemanggungan nilai-nilai kedekatan, kesetaraan, dan konformitas dalam masyarakat Jawa/Bali. Semacam perayaan kebersamaan dalam komunitas.

Itulah yang dihajar oleh prinsip perspektif dalam poster transmigrasi tadi. Pelukisnya tak hirau pada prinsip non-perspektif dalam budaya Jawa desa.

Akibatnya timbullah resistensi, penolakan terhadap transmugrasi. Prinsip orang Jawa, mangan ora mangan waton ngumpul, dimainkan di situ.

***

Prinsip perspektif itu diajarkan secara formal pada murid-murid sekolah aras SD. Mediumnya pelajaran "menggambar perspektif". Lazim diajarkan di kelas dua.

Guru lazim memberi contoh di papan tulis. Di mulai dengan menggambar dua gunung berimpit di bidang tengah-atas. Lalu matahari ngintip di antara dua gunung itu. Plus gerumbul-gerumbul awan di atasnya.

Dari antara dua gunung itu, dua garis ditarik secara frontal ke bidang-bawah. Jarak dua garis itu nol (berimpit) di celah gunung, lalu semakin lebar ke depan (bawah). Itulah gambar jalan.

Di kiri-kanan jalan itu kemudian digambar pepohonan dan atau tiang listrik/teleks. Paling bawah ukurannya paling besar. Semakin dekat gunung, ukurannya semakin kecil.

Setelah itu, di kiri-kanan jalan, digambarlah hamparan petak-petak sawah. Bisa dilengkapi dengan gambar burung-burung blekok terbang, berupa angka 3 tengkurap.

Maka jadilah gambar perspektif pemandangan alam, seperti gambar ilustrasi artikel ini.

Tinggal diwarnai. Gunung biru dongker. Langit biru muda. Awan putih. Jalan hitam. Pohon hijau tua dengan batang coklat. Tiang listrik/teleks dan kabelnya hitam. Sawah hijau muda atau kuning.

Begitulah prinsip perspektif diajarkan guru di SD. Objek jauh kecil, objek dekat besar. Dalam fisika bunyi, kelak itu diajarkan sebagai azas Dopler: semakin dekat volume bunyi besar, semakin jauh kecil.

Prinsip perspektif itu memang berguna banget. Boleh tertawa, tadinya saya pikir pesawat terbang itu memang sekecil yang terlihat mata di langit. Saya bayangkan penumpangnya cuma seorang dalam posisi berbaring. Prinsip perspektif telah mengoreksi kesalahan saya.

Tapi sebaik-baiknya prinsip perspektif, pengajarannya ternyata bermakna kekerasan terhadap kreativitas anak. Di SD saya dulu, semua gambar pemandangan alam, mulai dari kelas 2 sampai 6, serupa struktur objek dan komposisi warnanya. Seragam, persis seperti pemerian di atas.

Begitulah, pengajaran prinsip perspektif di kelas 2 SD itu telah membunuh kreativitas anak. Bayangkan betapa besar dosa guru kelas 2 itu. Tapi besar pula dosa guru kelas 3-6 yang tak pernah mengoreksinya. Malah mengukuhkan dengan ujaran, "Yak, bagus."

Murid selalu beranggapan apa yang bagus menurut guru berarti benar. Maka tidak ada kemungkinan lain di luar gambar perspektif. Kecuali tahan dicela guru, atau dapat ponten 5. Ponten merah itu, saudara-saudara. Ponten untuk murid mbalelo.

***

Saya takjub, kenapa urusan prinsip perspektif bisa jadi berkepanjangan begini, ya. Lebih dari seribu seratus kata.

Tapi ini memang soal serius. Betapa rekan-rekan guru, termasuk dosen, perlu mempertimbangkan etika dalam pengajaran. Termasuk dalam penyusunan soal ujian. Jangan hanya mengedepankan logika.

Sebab memaksakan logika tanpa etika bisa bermakna kekerasan pada kreativitas atau bahkan budaya.(eFTe)

Rujukan:

[1] Patrice Levang, Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigeasi di Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2003.