Pada masa pandemi yang kini melanda dunia, kita dihadapkan pada dua pilihan prioritas, yaitu berfokus pada rehabilitasi kesehatan atau berfokus pada rehabilitasi ekonomi. Memilih salah satu dari dua pilihan tersebut sama halnya dengan memakan buah simalakama.

Namun demikian, memilih keduanya juga merupakan suatu tindakan yang tampak tidak mungkin. Sekitar satu minggu yang lalu, Najwa Shihab mewawancarai Menteri Keuangan Indonesia, Sri "Ani" Mulyani.

Menteri Ani kemudian menjelaskan efek apa yang akan ditimbulkan oleh pandemi kepada perekonomian Indonesia. Selain itu, ia juga menjelaskan langkah-langkah yang sedang diusahakan oleh pemerintah untuk meminimalkan efek negatif yang mungkin terjadi.

Beberapa hari setelah itu, muncul saran dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk segera mencabut status pembatasan sosial. Saran ini dikemukakan dengan dasar kekhawatiran efek ekonomi yang merosot dan akan menyulitkan warga Jakarta Raya.

Dengan berbekal pengetahuan mengenai sejarah pramodern di Kepulauan Nusantara dan pengamatan terhadap kondisi yang sekarang terjadi, saya melihat bahwa krisis dan hambatan ekonomi yang kini sedang dihadapi oleh Indonesia dan dunia disebabkan oleh sedikitnya dua hal. Pertama, terintegrasinya ekonomi kita dengan ekonomi global.

Kedua, ketiadaan kemampuan kita untuk menciptakan supremasi logistik. Sebetulnya, alasan pertama tadi merupakan suatu keniscayaan dalam dunia modern. Dengan demikian, saya tidak mengutuk atau mengkritik integrasi ekonomi kita dengan ekonomi global.

Pada tulisan ini, saya hanya memberikan informasi tentang keadaan Nusantara pramodern yang mungkin dapat menjadi refleksi terhadap fenomena masa kini.

Kepulauan Nusantara disebut memasuki masa modern dalam bidang ekonomi sejak tahun 1830. Masuknya kita ke dalam masa modern ditandai terutama oleh bergabungnya kita ke dalam pasar global melalui cultuurstelsel yang diterapkan oleh Belanda.

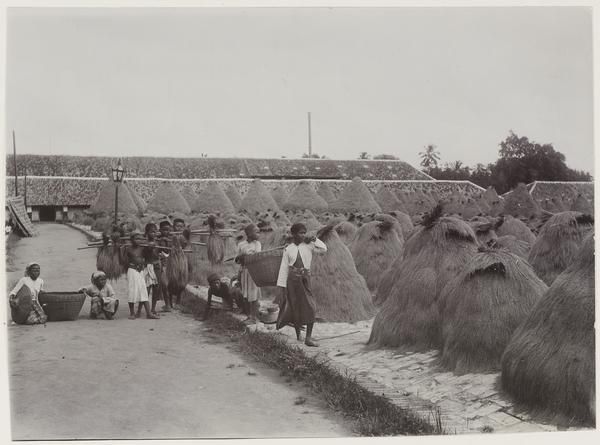

Dengan adanya sistem tersebut, petani di Jawa menjadi rantai pemasok kebutuhan global. Priangan menjadi penghasil kopi, Malang menjadi penghasil tebu, dan banyak tempat lain menghasilkan barang-barang yang menjadi kebutuhan Eropa dan Amerika.

Bersamaan dengan bergabungnya kita ke dalam pasar global, kemapanan hidup petani kita jatuh dalam taraf yang sangat rendah. Saya pernah membahas ini dalam artikel berjudul "Jatuhnya Kemapanan Hidup Petani di Asia Tenggara".

Penyebab kemerosotan ini sudah jelas. Petani yang pada mulanya hidup subsisten --memenuhi kebutuhan minimalnya secara mandiri, kemudian harus bergantung pada pasar karena diperkenalkan barang-barang konsumsi yang berasal dari luar daerah dan luar kepulauan.

Hal itu menyebabkan krisis yang terjadi jauh di Amsterdam, London, dan bahkan New York memiliki pengaruh besar terhadap petani di desa-desa kecil Jawa. Hal ini kemudian menandakan bahwa supremasi logistik kita juga jatuh bersamaan dengan terbukanya kita pada pasar global.

Supremasi logistik adalah istilah yang digunakan oleh sarjana Cina untuk menyebut kemampuan swasembada yang berhasil diterapkan oleh kota-kota di Cina hingga jatuhnya Dinasti Qing (tahun 1912). Kemampuan semacam ini juga kita miliki sebelum kita bergabung dengan pasar global.

Pada tahun 2017, saya mengadakan penelitian untuk mengetahui proses pembentukan kota urban Beijing. Kini, tampaknya sangat relevan untuk memperbandingkan hal itu dengan situasi yang terjadi di Indonesia.

Daerah yang kini kita kenal sebagai Beijing berubah menjadi sebuah kota urban pada masa pemerintahan Kaisar Yongle dari Dinasti Ming (bertakhta, 1404---1424).

Pada awal masa pemerintahannya, ibu kota kerajaan tidak berada di Beijing, tetapi di Cina bagian selatan (di Nanjing, nan artinya 'selatan' --Nanjing adalah ibu kota selatan; bei artinya 'utara' --Beijing adalah ibu kota utara).

Oleh sebab keinginan kaisar untuk membendung ekspansi suku-suku nomaden dari utara Cina, ia memindahkan ibu kota negara ke Beijing yang merupakan titik utara paling dekat dengan laut dan Tembok Besar Cina.

Namun demikian, pada masa itu Beijing masih belum berbentuk kota urban. Masih banyak usaha agraris yang dilakukan di dalam kota sehingga membuatnya seperti desa dengan istana di tengahnya.

Dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, Beijing bertransformasi. Tembok kota dibangun dan di dalam tembok tersebut dibangun istana dan kuil-kuil. Keberadaan kuil-kuil kemudian mengusir usaha agraris ke luar tembok kota.

Dengan demikian, bagaimana Beijing memenuhi kebutuhan logistik makanannya? Terusirnya usaha agraris ke luar tembok kota tidak membuat Beijing sepenuhnya bersandar pada perdagangan makanan dari luar wilayahnya.

Di luar tembok kota, bertumbuh tanah-tanah agraris yang dikerjakan oleh penduduk Beijing. Dengan demikian, kota ini menjadi swasembada. Ekonomi Beijing hanya terintegrasi secara penuh dengan tanah-tanah agraris yang berada di sekitarnya. Kebutuhan kota ini hanya terintegrasi secara sangat terbatas dengan negeri-negeri jauh.

Pola yang sama kemudian tumbuh di kota-kota Cina yang lain. Kebutuhan logistik sebuah kota hanya akan tergantung secara penuh kepada tanah-tanah agraris di sekitarnya.

Keadaan inilah yang disebut sebagai supremasi logistik atau kita mengenalnya dengan padanan swasembada. Kebutuhan yang hanya dapat dihasilkan oleh daerah yang jauh atau negeri-negeri lain sangat terbatas.

Kita mungkin akan bertanya-tanya apakah hal ini dimungkinkan mengingat Cina merupakan bandar dagang utama pada masa pramodern. Untuk menjawab keraguan ini, kita pertama-tama harus menengok gaya hidup kaisar.

Istana-istana Cina tidak banyak mengandung ornamen-ornamen asing. Ketika Eropa telah memiliki bola lampu dan bahkan menjualnya ke Asia, Kota Terlarang (sebutan untuk kompleks istana pemerintahan di Beijing) masih menggunakan lampu minyak.

Satu-satunya benda dari negeri asing yang terlihat di Kota Terlarang adalah mesin jam. Hal ini menunjukkan bahwa selera masyarakat Cina sangat susah dipenetrasi. Pola semacam ini bertahan bahkan hingga awal abad kedua puluh.

Kini, kita harus menengok ke Nusantara pada masa yang sama. Penetrasi pasar global dan pembentukan selera "asing" telah berlangsung di Jawa bahkan sebelum kedatangan Eropa.

Kita masih mengingat batu-batu nisan awal Islam yang berasal dari Parsi dan tentu saja keramik Cina yang menjadi temuan umum para arkeolog. Benda-benda ini adalah penanda bahwa kita telah bergantung pada produk asing sejak permulaan peradaban kita.

Namun demikian, sebelum tahun 1830, kelompok yang berhasil dipenetrasi oleh pasar global adalah kelompok elite pemerintahan. Barang-barang asing hanya umum terlihat di keraton-keraton.

Keadaan di luar keraton yang sepenuhnya tidak menunjukkan ciri urban masih dapat mempertahankan supremasi logistik. Petani hidup secara subsisten dengan menanam sendiri makanan, membuat sendiri pakaian, dan membangun sendiri rumah mereka.

Hal ini membuat mereka tidak dapat ditekan oleh pasar. Satu-satunya pihak yang dapat menekan subsistensi petani pada saat itu adalah pemerintah atau penguasa.

Sekalipun antropolog seperti James Scott atau Eric R. Wolf menyatakan bahwa gaya hidup subsisten petani Asia Tenggara menyebabkan keamanan ekonomi mereka mudah goyah, kegoyahan itu tidak terjadi sebelum mereka mengenal pasar global.

Kegoyahan petani di Birma (kini Myanmar) dan Vietnam tempat Scott dan Wolf mengadakan penelitian terjadi tepat pada permulaan abad kesembilan belas --ketika ekonomi wilayah Asia Tenggara mulai memasuki pasar global.

Hal itu juga berlaku untuk kasus Indonesia. Keberhasilan pasar global untuk menghantam supremasi logistik petani Jawa terjadi tepat sejak tahun 1830.

Kita pada masa kini tentu tidak dapat mempraktikkan suatu gaya hidup yang sama sekali tidak terintegrasi dengan pasar global ataupun gaya hidup yang subsisten.

Namun demikian, kedua aspek tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meminimalkan efek kejatuhan ekonomi kita --setidaknya untuk membantu kita tetap makan.

Apa yang sebetulnya menyebabkan pasar global menghancurkan supremasi logistik petani Jawa? Pasar global dan kapitalisme yang bermain di dalamnya memperkenalkan produk-produk yang sebetulnya tidak dibutuhkan petani.

Namun demikian, atas nama modernisme, produk ini menjadi kebutuhan. Padahal, produk ini sama sekali tidak hakiki untuk bertahan hidup. Ini adalah fenomena yang kini juga terjadi dengan taraf yang lebih luar biasa.

Mungkin, kita dapat belajar untuk mengurangi ketergantungan kita pada pasar global sebagai upaya bersiap-sedia bila ekonomi global mengalami keguncangan.

Selain itu, pelajaran lain yang dapat didengar dari masa pramodern kita adalah kemampuan untuk menciptakan supremasi logistik.

Dengan bahasa yang lebih mudah, kemampuan untuk menciptakan sendiri makanan kita. Mungkin saja, kita dapat mulai belajar untuk menumbuhkan tanaman pangan --suatu kemampuan yang kini hanya dimiliki oleh sangat sedikit masyarakat Indonesia.

Pada akhirnya, kita mungkin harus menengok kepada sejarah dan gaya hidup masa lalu yang ada di dalamnya --menengok kepada sebuah topik dan kebiasaan yang selalu kita anggap usang dan tidak berguna.

Daftar Sumber

- Becker, Jasper. 2008. City of Heavenly Tranquillity: Beijing in the History of China. London: Penguin.

- Brown, Ian. 1997. Economic Change in Southeast Asia c. 1830---1980. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

- Reinhart, Christopher. 2017. "S: The Making and Development of Beijing City Centre from the 13th until 20th Century (S: Dinamika Pembentukan dan Perkembangan Pusat Kota Beijing pada Abad XIII---XX)". (Paper tidak diterbitkan).

- Scott, James C. 1994. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.

- Spence, Jonathan D. 1991. The Search for Modern China. London: W. W. Norton & Company.

- Wolf, Eric R. 1985. Petani: Suatu Tinjauan Antropologis. Jakarta: CV. Rajawali.

Penulis

Christopher Reinhart adalah peneliti bidang sejarah kuno dan sejarah kolonial wilayah Asia Tenggara dan Indonesia. Sejak tahun 2019, menjadi asisten peneliti Prof. Gregor Benton pada School of History, Archaeology, and Religion, Cardiff University. Sejak tahun 2020, menjadi asisten peneliti Prof. Peter Carey.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI