Orang lainlah yang membuat keputusan untukku, karena apa pun yang aku putuskan ternyata salah.

Ini semua tentang mengenal batas, dan aku tidak bisa berhenti di ujungnya. Aku bergaul dengan mereka yang mempunyai masalah yang sama denganku. Dua tahun di Rumah Sakit Jiwa yang dikhususkan untuk penjahat gila, karena mencoba membakar Istana.

Aku punya alasan kuat. Aku memberi tahu mereka bahwa aku adalah keturunan Prabu SIliwangi. Mereka mengusirku, dan aku bersumpah akan membalas dendam.

Aku menyiram sejerigen bensin ke pintu masuk tempat pengawal berjaga di siang hari bolong, lalu menyalakan api. Itulah yang membuatku menjadi 'tidak dapat dipidana karena gangguan mental.'

Aku keluar dengan pembebasan bersyarat. Orang tuaku membayar sewa rusunawa untukku. Mereka selalu menjadi pendukungku.

Aku menjauhi obat-obatan terlarang dan meminum obat yang diresepkan dokter. Dan kini aku harus menguji diriku lagi.

Duduk di seberang meja makan, pasien Rumah Sakit Jiwa yang buron: Obbie Palopo. Badannya menggigil, mulutnya meracau karena narkoba.

"Kau satu-satunya temanku," katanya.

Wajahnya terpampang di semua saluran televisi setelah dia tidak kembali ke rumah sakit dari kerja luar. Program "Pembauran". Staf bodoh itu memercayainya.

Robot menerima bayarannya dan naik taksi ke pusat kota untuk membeli barang haram itu. Rumah sakit melapor ke polisi. Polisi mengadakan konperensi pers.

Obbie yang memecahkan tengkorak dua teman sekamarnya sampai mati dalam tidur mereka untuk mencegah dunia kiamat, mereguk kopi yang kutuangkan untuknya dan bertanya, "Boleh aku tinggal di sini beberapa hari sampai situasi tenang?"

Suaranya bergetar. "Aku sangat takut, Den. Polisi akan menembakku."

Aku heran mengapa polisi tidak mengintai apartemenku. Ketakutan terbesarku adalah bahwa polisi akan menyerbu dengan senjata teracung, Obbie panik dan 'dor-dor-dor'. Ada yang mati.

Bahkan, jika aku tidak terluka, aku takkan lolos begitu saja. Aku akan dikirim kembali ke Rumah Sakit Jiwa, atau-lebih parah lagi-Nusa Kambangan.

Aku harus tenang. Sebetulnya aku ingin pergi dan meninggalkan Obbie menerima takdirnya, tapi dia teman, dan ada kode etik napi di antara kami, "Jangan mengkhianati teman."

"Kamu harus kembali ke rumah sakit," kataku.

Dia mengangkat jari-jarinya yang bergetar ke mulanya. "Aku muak berada di luar sini." Bola matanya mengecil. Tangannya tersentak dan kopinya tumpah ke lantai. "Sialan," katanya.

Aku mengepel kopi yang berceceran dengan kakiku, menggunakan kolor yang tergeletak di lantai. "Panggil taksi," kataku padanya. "Suruh pengemudi mengantarmu ke rumah sakit. Terus ke pintu gerbang dan minta untuk diizinkan masuk. "

Aku mengambil kolor itu dan mencampakkannya ke tempat sampah.

"Aku akan pergi jalan-jalan," kataku. "Supaya polisi tidak curiga. Mereka akan mengikutiku jika mereka ada di luar sana."

"Terima kasih," kata Obbie.

"Tidak masalah," kataku padanya. "Aku tidak keberatan menjadi umpan."

"Siapa yang akan membayar ongkos taksi?" dia bertanya. "Uangku habis."

"Nanti sampai di rumah sakit beritahu penjaga bahwa taksi belum dibayar."

"Kamu tidak bisa memberiku sedikit uang?"

"Aku juga lagi bokek," kataku padanya, dan itu benar. Aku menghabiskan lembar dua puluh terakhir untuk sebungkus rokok yang akan kuisap dalam perjalanan menjauh dari Obbie.

Aku menawarkan sebatang penyebab kanker itu padanya dan dia meraihnya, menyelipkan benda itu di bibirnya.

"Aku pikir-pikir dulu saranmu," kata Obbie. "Bolehkah aku menggunakan ponselmu?"

"Tentu."

Aku meninggalkannya di atas meja. Benda itu hadiah dari orang tuaku yang mencintaiku. Meski pun aku merasa gagal sebagai manusia, namun Ibu dan Ayah tetap mendukungku. Yang bisa kulakukan saat ini adalah memberikan nasihat kepada seorang pembunuh sakit jiwa yang melarikan diri.

Pasti orang tuaku menginginkanku lari keluar dan menelepon polisi.

Aku berjalan menuruni tangga apartemen dan menghirup udara segar. Tidak ada tanda-tanda polisi.

Aku merokok sebatang demi sebatang, berjalan di sepanjang tepi sungai. Aku berdiri dan mendengar suara gemericik air di atas bebatuan. Tumpukan sampah mencuat dari permukaan air.

Aku terus berjalan, menuju ke jalan raya dan sampai ke terminal bus antar kota. Dua jam jalan kaki, tetapi aku butuh mendengarkan raungan bus melaju, dan lebih lega lagi berada di bangku ruang tunggu, menyaksikan bus keluar masuk dan para penumpang bergegas naik turun.

Aku meminta uang untuk ongkos angkot dan secangkir kopi dari seorang penumpang yang menunggu bus ke Jawa, lalu menuju terminal angkot.

Aku menaiki tangga apartemen dan membuka pintu. Ponsel tergeletak di atas meja dan tidak ada tanda-tanda Obbie. Pintuku diketuk. Tetangga sebelah, Susi.

"Polisi datang," katanya. "Mereka mencarimu."

"Terima kasih," kataku padanya dan menutup pintu tepat di pucuk hidungnya yang kepo.

Aku menyalakan televisi dan mengecilkan suaranya, mencari berita.

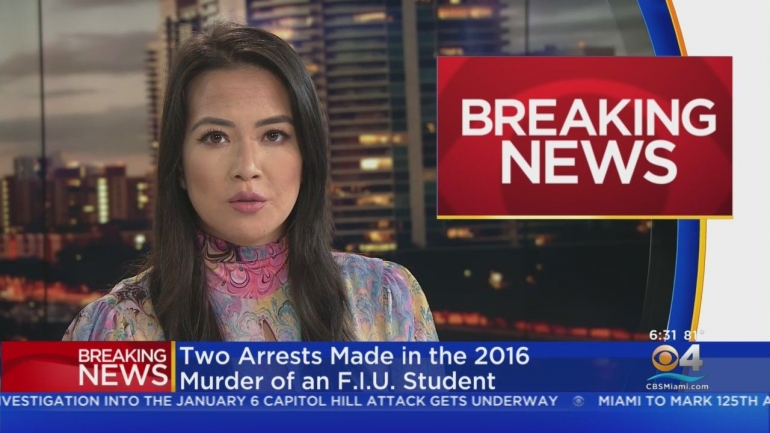

Breaking News pukul enam.

Aku melihat wajah Obbie yang pucat dan kumisnya yang berantakan. Teks berjalan di bagian bawah. "Pembunuh Martil kembali ditahan, kembali ke rumah sakit dengan taksi."

Aku telah melakukan kewajibanku. Mungkin menebus sebagian dosaku. Aku menangani situasi dengan belas kasihan, tanpa menjadi pengkhianat atau memanggil polisi.

Aku merindukan masa kejayaanku, perasaan berkuasa seperti saat berpikir bisa membakar rumah orang-orang yang menghinaku.

Aku minum obatku, karena itu menurunkan kecerdasanku. Dalam pengaruh obat, aku menjadi manusia normal yang menjemukan.

Aku hidup dalam batasan ini karena aku sudah tidak ingin lagi menyakiti orang lain.

"Jangan biarkan hari ini mengganggu pikiranmu," kataku berulang kali pada diri sendiri.

Mungkin ada hikmah dari keberadaanku yang sakit ini. Mungkin caraku yang tenang dalam mengatasi krisis, yang dapat kusentuh, kurasakan, dan pahami dengan baik.

Aku akan menjaga diriku agar tak melanggar batas.

Bandung, 5 Agustus 2021