Di era sekarang, Tiwul bukan hanya menjadi sumber energi fisik, tapi juga simbol ketahanan, kemandirian, dan kebersamaan dengan rakyat. Dalam dunia yang kini dipenuhi konsumsi berlebihan dan ketergantungan impor, jejak kesahajaan Jenderal Sudirman mengingatkan kita bahwa kembali pada pangan lokal seperti tiwul bukan sekadar nostalgia, tapi juga tindakan strategis menuju kedaulatan dan ketahanan bangsa.

Tiwul sebagai "Pembebas" Jebakan Makanan Instan

Di tengah maraknya konsumsi makanan serba instan yang tinggi karbohidrat sederhana dan rendah serat, tiwul hadir sebagai solusi alternatif yang menyehatkan, terutama bagi generasi Alpha yang tumbuh di era serbacepat dan serbapraktis. Kebiasaan anak-anak mengonsumsi mi instan, camilan olahan, dan makanan cepat saji perlahan menciptakan ketergantungan pada rasa gurih dan manis buatan, yang dalam jangka panjang dapat mengganggu pola makan alami.

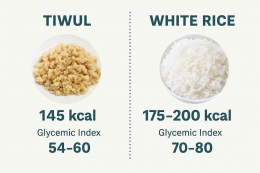

Tiwul tidak hanya lebih alami dan minim proses kimia, tapi juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama dan kandungan glikemik yang lebih rendah. Inilah yang membuat tiwul berpotensi besar menjadi “pembebas” generasi muda dari jebakan cita rasa instan.

Selain sebagai pengganti nasi atau makanan pokok harian, tiwul juga dapat menjadi bagian dari gerakan budaya sadar kesehatan, terutama dalam upaya pencegahan penyakit metabolik seperti diabetes pada usia dini. Data dari berbagai lembaga kesehatan menunjukkan meningkatnya jumlah anak-anak yang menderita diabetes tipe 2 akibat pola makan buruk dan kurang aktivitas fisik.

Konsumsi tiwul yang memiliki indeks glikemik lebih rendah dibanding nasi putih, serta kandungan serat yang lebih tinggi, menjadikannya pilihan yang lebih ramah bagi gula darah. Mengintegrasikan tiwul ke dalam pola makan anak-anak bukan hanya strategi nutrisi, tetapi juga langkah kultural untuk mengembalikan hubungan anak-anak dengan makanan lokal, sehat, dan berakar pada kearifan tradisional.

Tiwul sebagai Pembangun Identitas Pangan

Lebih dari itu, mempopulerkan kembali tiwul juga merupakan langkah menuju kedaulatan pangan. Kita terlalu lama bergantung pada beras dan gandum impor, sementara lahan-lahan kita justru cocok untuk singkong, jagung, dan umbi-umbian tropis. Dengan mengangkat tiwul ke level makanan modern-tanpa mengubah esensinya-kita sebenarnya sedang membangun identitas pangan yang kuat, sehat, dan mandiri.

Namun sayangnya, tiwul masih kerap dipandang sebelah mata. Identik dengan masa paceklik, darurat pangan, atau 'makanan orang desa'. Padahal, dalam konteks keberlanjutan dan kemandirian pangan, tiwul bisa menjadi simbol kebangkitan pangan lokal.

Kisah anak saya tadi hanyalah pintu masuk. Sebuah gambaran kecil tentang bagaimana kita bisa membuka percakapan yang lebih besar: bahwa memperkenalkan pangan lokal bukan soal nostalgia, tapi soal masa depan. Bahwa tiwul bukan sekadar pengganjal perut di masa lalu, melainkan peluang strategis untuk membangun ketahanan pangan hari ini.