Ketika Generasi Alpha Makan Tiwul: Pelajaran dari Meja Makan & Ketokohan Jenderal Sudirman

“Kenapa nggak makan tiwul, Mbak?” tanyaku saat melihat anakku hanya memandangi piring tiwul goreng yang baru saja disajikan sang istri.

“Nggak, Pa. Nggak enak,” jawabnya cepat dan mantap.

Saya tersenyum, mencoba mendekatinya tanpa tekanan. “Coba aja dulu, siapa tahu suka.”

“Enggak lah,” jawabnya lagi. Semakin mantap.

Lalu saya keluarkan jurus klasik: sejarah dan tokoh besar.

“Mbak tahu nggak, Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman dulu juga makan tiwul lho.”

“Masa iya? Dari mana Papa tahu?” tanyanya curiga.

Saya tertawa kecil. “Zaman dulu belum ada ayam geprek, chicken food, burger, atau makanan instan. Tiwul, singkong, jagung itu makanan pokok para pejuang.”

Dengan ekspresi penasaran, ia pun mengambil sedikit. Satu suapan. Lalu dua. “Eh, ternyata enak, Pa!” katanya, lalu menghabiskan seperempat piring.

Sekilas mungkin terlihat sebagai momen lucu dan mengharukan-ketika generasi Alpha akhirnya mencicipi dan menyukai makanan yang dulu identik dengan kemiskinan.

Tulisan ini bukan cerita anak saya yang baru pertama kali makan tiwul, meskipun sering tersaji tiwul di meja makan. Ini hanyalah pintu masuk. Fokus saya adalah menyoroti potensi besar tiwul sebagai makanan alternatif yang relevan untuk masa kini dan masa depan, menjangkau lintas generasi.

Melalui pendekatan diversifikasi pangan, tiwul bisa menjadi jawaban atas tantangan stagnasi pasar singkong yang selama ini belum teratasi. Ada potensi besar dari tiwul sebagai makanan alternatif di masa kini dan masa depan.

Apa itu Tiwul?

Tiwul terbuat dari singkong (Manihot esculenta) yang dikeringkan dan difermentasi. Tiwul memiliki nilai strategis yang sering kita abaikan. Secara ekonomi, singkong adalah komoditas unggulan yang dapat tumbuh subur di lahan marginal, tidak memerlukan irigasi intensif, dan bisa panen dalam waktu 7-10 bulan.

Di Indonesia, produksi singkong per tahun mencapai lebih dari 19 juta ton (data BPS 2023), namun sebagian besar masih dijual sebagai bahan mentah, bukan dalam bentuk olahan bernilai tambah seperti tiwul instan, tiwul kekinian, atau pangan siap saji berbasis singkong dengan tetap mempertahakan kualitas dasarnya.

Tiwul dan Potensi Ekonomi

Potensi hilirisasi produk tiwul sangat besar. Di beberapa daerah seperti Gunungkidul, tiwul instan bahkan sudah diekspor ke Jepang dan Korea sebagai makanan sehat alternatif. Harga jual tiwul instan bisa mencapai Rp15.000–Rp25.000 per 250 gram, dengan margin keuntungan yang lebih tinggi daripada singkong mentah. Ini membuka peluang ekonomi desa- baik untuk petani, UMKM, hingga industri kuliner.

Selain itu, stagnasi pasar singkong dan turunannya seperti tepung mocaf atau gaplek sering kali disebabkan oleh minimnya inovasi produk dan rendahnya minat konsumen terhadap bentuk olahan yang monoton. Petani singkong kerap menghadapi dilema: panen melimpah, tapi harga anjlok.

Di sisi lain, produk turunan seperti tepung singkong belum sepenuhnya diterima pasar karena kalah bersaing dengan tepung terigu impor yang lebih umum digunakan dalam industri pangan. Dalam situasi inilah, tiwul muncul sebagai peluang segar. Mengolah singkong menjadi tiwul bukan hanya menambah nilai jual, tetapi juga membuka pasar baru yang lebih kreatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Sebagai bentuk diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal, tiwul dapat diolah menjadi berbagai variasi: tiwul instan, tiwul kekinian dengan topping modern, hingga camilan sehat rendah gula. Inovasi ini membuka ruang pemasaran yang lebih luas- bukan hanya untuk konsumen tradisional, tetapi juga generasi urban yang mulai sadar pentingnya makanan sehat dan lokal.

Ketika tiwul dikemas dengan baik dan diposisikan sebagai produk bernilai tambah, maka ia tak hanya menyelamatkan singkong dari kebuntuan pasar, tapi juga mengangkat martabat pangan lokal di tengah dominasi produk impor.

Tiwul dan Kesehatan

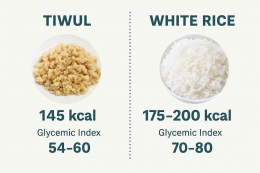

Dari sisi kesehatan, tiwul memiliki indeks glikemik (IG) yang lebih rendah dibandingkan nasi putih, yaitu sekitar 54–60, sementara nasi putih bisa mencapai 70–80. Artinya, tiwul tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis, sehingga aman dan direkomendasikan untuk penderita diabetes melitus tipe 2. Selain itu, tiwul kaya akan serat pangan, zat besi, kalsium, dan mengandung resistant starch-pati yang sulit dicerna dan bermanfaat bagi bakteri baik di usus (prebiotik alami).

Tiwul dan Ketokohan Jenderal Sudirman

Menurut berbagai sumber sejarah, Jenderal Sudirman memang dikenal hidup sangat sederhana dan pernah mengonsumsi tiwul- makanan tradisional berbahan dasar singkong yang dikukus dan dikeringkan.

Selama masa perjuangan gerilya melawan Belanda, terutama ketika beliau bergerilya dalam kondisi sakit, makanan seperti tiwul, gaplek, dan ubi menjadi makanan pokok karena ketersediaan beras sangat terbatas. Tiwul menjadi alternatif pengganti nasi yang mudah diperoleh di pedesaan dan cukup mengenyangkan.

Jadi, ya, sangat mungkin dan bahkan hampir pasti bahwa Jenderal Sudirman makan tiwul sebagai bagian dari pola makan sehari-hari pada masa perjuangan. Hal ini sejalan dengan gaya hidup beliau yang sangat bersahaja dan dekat dengan rakyat kecil.

Pesan moralnya adalah Kesederhanaan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang membentuk karakter pemimpin sejati.

Jenderal Sudirman mengajarkan bahwa perjuangan besar tidak membutuhkan kemewahan, melainkan keteguhan hati dan kemampuan beradaptasi dengan keadaan.

Di era sekarang, Tiwul bukan hanya menjadi sumber energi fisik, tapi juga simbol ketahanan, kemandirian, dan kebersamaan dengan rakyat. Dalam dunia yang kini dipenuhi konsumsi berlebihan dan ketergantungan impor, jejak kesahajaan Jenderal Sudirman mengingatkan kita bahwa kembali pada pangan lokal seperti tiwul bukan sekadar nostalgia, tapi juga tindakan strategis menuju kedaulatan dan ketahanan bangsa.

Tiwul sebagai "Pembebas" Jebakan Makanan Instan

Di tengah maraknya konsumsi makanan serba instan yang tinggi karbohidrat sederhana dan rendah serat, tiwul hadir sebagai solusi alternatif yang menyehatkan, terutama bagi generasi Alpha yang tumbuh di era serbacepat dan serbapraktis. Kebiasaan anak-anak mengonsumsi mi instan, camilan olahan, dan makanan cepat saji perlahan menciptakan ketergantungan pada rasa gurih dan manis buatan, yang dalam jangka panjang dapat mengganggu pola makan alami.

Tiwul tidak hanya lebih alami dan minim proses kimia, tapi juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama dan kandungan glikemik yang lebih rendah. Inilah yang membuat tiwul berpotensi besar menjadi “pembebas” generasi muda dari jebakan cita rasa instan.

Selain sebagai pengganti nasi atau makanan pokok harian, tiwul juga dapat menjadi bagian dari gerakan budaya sadar kesehatan, terutama dalam upaya pencegahan penyakit metabolik seperti diabetes pada usia dini. Data dari berbagai lembaga kesehatan menunjukkan meningkatnya jumlah anak-anak yang menderita diabetes tipe 2 akibat pola makan buruk dan kurang aktivitas fisik.

Konsumsi tiwul yang memiliki indeks glikemik lebih rendah dibanding nasi putih, serta kandungan serat yang lebih tinggi, menjadikannya pilihan yang lebih ramah bagi gula darah. Mengintegrasikan tiwul ke dalam pola makan anak-anak bukan hanya strategi nutrisi, tetapi juga langkah kultural untuk mengembalikan hubungan anak-anak dengan makanan lokal, sehat, dan berakar pada kearifan tradisional.

Tiwul sebagai Pembangun Identitas Pangan

Lebih dari itu, mempopulerkan kembali tiwul juga merupakan langkah menuju kedaulatan pangan. Kita terlalu lama bergantung pada beras dan gandum impor, sementara lahan-lahan kita justru cocok untuk singkong, jagung, dan umbi-umbian tropis. Dengan mengangkat tiwul ke level makanan modern-tanpa mengubah esensinya-kita sebenarnya sedang membangun identitas pangan yang kuat, sehat, dan mandiri.

Namun sayangnya, tiwul masih kerap dipandang sebelah mata. Identik dengan masa paceklik, darurat pangan, atau 'makanan orang desa'. Padahal, dalam konteks keberlanjutan dan kemandirian pangan, tiwul bisa menjadi simbol kebangkitan pangan lokal.

Kisah anak saya tadi hanyalah pintu masuk. Sebuah gambaran kecil tentang bagaimana kita bisa membuka percakapan yang lebih besar: bahwa memperkenalkan pangan lokal bukan soal nostalgia, tapi soal masa depan. Bahwa tiwul bukan sekadar pengganjal perut di masa lalu, melainkan peluang strategis untuk membangun ketahanan pangan hari ini.

Penutup

Jadi, ketika generasi Alpha mulai menyukai tiwul, kita tidak sekadar menyaksikan mereka “mencicipi masa lalu.” Kita sedang memperkenalkan masa depan yang lebih sehat, lebih tangguh, dan lebih berpijak pada tanah sendiri.

Ketika generasi Alpha makan tiwul, kita tidak sedang bernostalgia-kita sedang menanam benih kesadaran dan juga penghargaan. Bahwa ada kearifan lokal yang layak untuk dihidupkan kembali, bukan sebagai simbol kekurangan, tapi sebagai kekayaan yang belum banyak digali.

Maka jangan biarkan tiwul sekadar menjadi cerita masa lalu. Mari hidupkan kembali-dari meja makan, ke pasar lokal, ke meja kebijakan. Setuju Nggak teman-teman? Ketik di kolom komentar ya.

Referensi

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2023 – Produksi Ubi Kayu Nasional

- Kementerian Pertanian RI – Roadmap Pengembangan Pangan Lokal Alternatif

- Pusat Penelitian Gizi dan Makanan, 2021 – Indeks Glikemik dan Kandungan Nutrisi Umbi Lokal

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI