"I'm afraid most people choose political parties based on the same question they ask about regular parties: Who else is going to be there?" - Tim Kreider, dalam We Learn Nothing

Di tengah hangatnya perbincangan pemilu 2024, kita perlu mengingat kembali permasalahan klasik kontestasi politik di Indonesia terkait praktik politik identitas dalam catatan sejarah kita. Jauh sebelum kemerdekaan Negara Indonesia pada tahun 1945, gerakan politik terpisah menjadi dua kubu besar, Islamis (Agamis) -- yang mendukung peran Islam dalam pemerintahan -- dan Pluralis (Nasionalis) -- yang cenderung lebih sekuler (walaupun tidak seluruhnya) dengan berbagai hukum dan institusi untuk turut melindungi penduduk minoritas (Warbuton, 2020). Hingga saat ini, partai politik juga mengidentifikasikan diri dari spektrum Islamis atau Pluralis. PDIP menjadi partai paling pluralis dan menarik simpatisan dari kalangan minoritas dan beberapa penduduk Muslim. Di spektrum yang berlawanan, terdapat PKS, PPP, dan PAN yang cenderung menarik suara dari komunitas Muslim kelas menengah perkotaan. Adapun partai politik Islam lain yaitu PKB, berada di pertengahan spektrum ideologi, yang erat kaitannya dengan organisasi NU, dengan ciri khas Islam yang cenderung lebih toleran terhadap perbedaan agama dan budaya. Peran politik identitas ini sangat kental dari perumusan sila pertama pada pancasila hingga tiga kontestasi politik sengit di tahun 2014, 2017, dan 2019 yang membuat Indonesia lebih terpecah-belah pada dekade terakhir (Warbuton, 2020).

Namun, permasalahan muncul ketika kandidat politik menerapkan praktik politik identitas untuk mendapatkan kantong suara yang besar bagi dirinya. Kontestasi politik bukan lagi sebuah perang gagasan, namun hanya sekedar memilih kandidat dari pertimbangan "asal bukan" atau perspektif "us vs them". Implikasinya, para basis pendukung seringkali terlalu fokus dengan argumen counter narative bagi pesaing -- buruknya track record kinerja lawan kandidat terkesan lebih mudah dihafal dibandingkan bagusnya performa kandidat yang didukungnya. Lalu, bagaimana fenomena politik identitas menjadi marak? Apa dampaknya bagi kemunduran demokrasi dan perekonomian? Adakah solusi untuk mengatasinya?

Politik Identitas: Produk Pemecah Belah sekaligus Senjata Populis

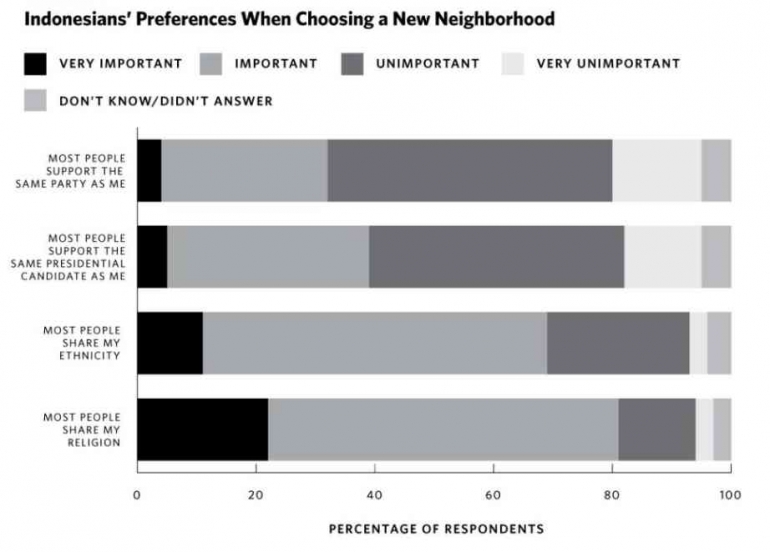

Ancaman polarisasi sosial kian menjadi nyata dari praktik politik identitas. Kesenjangan yang semakin besar dari nilai yang dipegang menjadi tantangan eksistensial tersendiri, seperti isu imigrasi, etnis, dan agama yang diterjemahkan kepada pemisahan politik. Mengutip dari Laporan World Economic Forum (2023), polarisasi sosial dikategorikan sebagai resiko global yang terparah. Polarisasi sosial sendiri didefinisikan sebagai perpecahan komunitas yang mengakibatkan rendahnya stabilitas sosial, kesejahteraan kolektif, dan produktivitas ekonomi. Bukti nyata dari polarisasi sosial dapat dilihat dari figur 1, polling preferensi penduduk Indonesia yang menempatkan pentingnya kesamaan etnis dan agama secara dominan (Warbuton, 2019).

Dinamika politik identitas ini erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Fenomena attention economics membuat tiap kandidat politik mencari kantong suara dengan cara berlomba-lomba mendapat perhatian publik di tengah melimpahnya informasi. Pandangan atau suara ekstrim -- seperti pada politik identitas -- dapat mendominasi media sosial yang pada akhirnya digunakan sebagai narasi menyerang lawan kandidat sekaligus memperparah polarisasi. Popularitas pada kenyataannya didapatkan dengan sensionalisme dari identitas semata, alih-alih objektivitas terhadap track record dan program kerja yang diusung oleh kandidat.

Selain itu, kemajuan teknologi komunikasi juga menghasilkan suatu efek yang dikenal sebagai "ruang gema" (Echo Chamber). Individu cenderung menerima informasi yang menguatkan keyakinannya yang telah dibentuk sebelumnya. Efek echo chamber membatasi eksposur terhadap narasi yang berbeda, sehingga meningkatkan potensi bias konfirmasi (confirmation bias). Keterbatasan inilah yang kemudian juga mendorong polarisasi sosial dan politik. Bias konfirmasi ini juga kemudian beresiko tinggi menjadi celah untuk penyebaran misinformasi, disinformasi, dan mispersepsi.

Adapun praktik politik identitas di Indonesia erat kaitannya dengan kebangkitan populisme sejak pemilu 2014. Populisme sendiri didefinisikan sebagai ideologi politik sebagai ekspresi general will (volont gnrale) dari rakyat sehingga memisahkan masyarakat ke dalam kelompok mayoritas dengan minoritas. Secara ideologi, aktor populis dapat berasal dari spektrum kiri dan kanan, tetapi dalam kasus di negara yang spektrum politiknya tidak dominan, mereka seringkali menggunakan unsur religius, kelas ekonomi, atau asal daerah sebagai alat diferensiasi, termasuk di Indonesia. Pada pemilu 2014 dan 2019, di mana hanya dua kandidat yang bersaing, polarisasi agama-politik mencapai level yang semakin parah (Warburton, 2020). Bisa digeneralisasi, Jokowi dipandang sebagai wakil dari kubu pluralis dalam politik Indonesia, sementara Prabowo dari kubu Islamis. Hal ini menunjukkan perpecahan sosial di Indonesia tidak hanya sebatas status ekonomi semata (yang bisa berubah tergantung siklus ekonomi), namun lebih terhadap ketakutan ancaman pada identitas diri. Contoh lainnya, Trump, yang tidak menarik kelompok suara penduduk kelas ekonomi rendah; justru sebaliknya, Trump menarik suara paling kuat dari pemilih kulit putih pedesaan dan pinggiran kota yang cemas bahwa minoritas ras dapat menyusul mereka di tangga sosial, dan bahwa imigran mengancam hegemoni budaya mereka (Sides, Tesler, dan Vavreck, 2017).

Populisme bekerja dengan politik identitas setidaknya melalui dua cara, yaitu mempolitisasi kesenjangan dan viktimisasi minoritas sebagai kendaraan untuk mobilisasi politik. Mempolitisasi kesenjangan dilakukan dengan cara mendeskripsikan tren sosial-ekonomi yang dicampur dengan unsur politik identitas. Kedua, viktimisasi minoritas pun cenderung dilakukan para aktor populis dengan memilih target kelompok minoritas. Etnis Cina golongan kaya telah menjadi target pilihan populis chauvinis dan Islamis, menggambarkan mereka sebagai aktor utama konspirasi asing untuk melemahkan ekonomi Indonesia. Retorika anti-Cina ini telah lama bergema di Indonesia, puncaknya saat krisis 1998 dimana kaum minoritas Cina menjadi target penjarahan dan kekerasan massa. Alhasil, adu gagasan makin sulit direalisasikan dan politik identitas kian melekat dalam kontestasi politik tanah air.