"Di sana, mereka diterima seperti saat mereka diusir. Kedatangan mereka menuai kecam. ..., sedangkan dua ekor kerbau ditambah dua ekor kuda bukan nilai belis yang seimbang. Jumlah seperti itu tidak berarti apa-apa. ... Mana mungkin belis seorang anak bangsawan ditambah ungkapan 'tutup malu' hanya empat ekor saja, begitu logika penolakan keluarga Ros (hlm. 227-228).

Belis adalah maskawin atau mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi belis dijumpai dalam sebagian besar masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti Flores, Rote, dan Sumba. Secara filosofis, belis menjadi bentuk penghargaan pria bagi mempelai wanita, juga bagi keluarganya.

Belis bermacam-macam wujudnya. Mulai kain adat, gading hingga hewan ternak, seperti kerbau, babi, kuda, dan kambing. Wujud dan jumlah belis tergantung permintaan keluarga perempuan yang dipengaruhi status sosialnya.

Selain memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi, belis juga merujuk pada nominal. Oleh sebab itu, tidak heran bila terdapat mempelai pria yang tak sanggup membayar belis, dan akhirnya menjadi hutang seumur hidup.

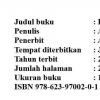

Ketidakmampuan membayar belis inilah konflik besar yang diangkat dalam novel setebal 278 halaman bertajuk Belis Imamat besutan Inyo Soro.

Pit, pemuda dari kaum jelata tidak sanggup membayar belis kepada keluarga Ros, tambatan hatinya putri dari kelas bangsawan. Tak ada restu sama sekali. Penolakan kuat dari keluarga Ros membuat Pit dan Ros meninggalkan Sumba, tanah leluhur mereka.

Tragisnya, kepergian mereka puluhan tahun yang lalu bukan dalam situasi damai. Sebaliknya, melalui sebuah drama pengusiran karena hubungan keduanya dianggap terlarang. Hutang belis setara sepuluh ekor kerbau atau sapi bahkan menghalangi Pit membawa Ros dan anak-anaknya kembali ke kampung halaman mereka.

Konon, sampai kapan pun hubungan Pit-Ros dengan keluarga Ros tidak akan terpulihkan kecuali hutang belis sebagai kepenuhan adat terlunasi.

Manisnya kisah cinta Pit dan Ros yang berakhir duka adalah flash back yang hadir bersama lika-liku perjalanan hidup para frater-terutama tokoh Aku yang berjuluk Iting atau Rus. Para frater yang tergabung dalam Serikat Sabda Allah (Societas Verbi Divini-SVD) tersebut menempati sebuah biara di Ledalero, di Pulau Bunga-arti kata 'Flores'.

Seperti umumnya kehidupan biara, tokoh Aku dkk. terikat kaul dan berbagai aturan serta rutinitas doa sepanjang hari. Doa ibarat aliran air sungai yang tiada henti, bergaung sejak pagi buta hingga larut malam. Pagi hari mereka melakukan doa pagi, meditasi, lalu perayaan ekaristi. Pemeriksaan batin pada siang hari; vesper pada sore hari; dan completorium sebagai penutup hari.

Belum lagi doa-doa suku jam, doa angelus, doa rosario, dan doa-doa novena pribadi yang mengisi sela-sela waktu yang kosong. Doa menjadi unsur senyawa aktif yang bertebaran di atmosfer wilayah biara seperti oksigen dalam udara bebas, sehingga siapa pun yang masuk wilayah ini wajib menghirupnya (hlm. 17).

Namun, selain ketekunan dalam ritual doa, para frater dalam biara juga dituntut untuk bergaul dengan diktat-diktat kuliah-Filsafat, Teologi, Budaya, dan banyak lagi. Biara mereka adalah seminari tinggi, sebuah lembaga pembentukan, pendidikan, dan pembinaan calon imam Katolik.

Dalam novel ini, jalan panjang panggilan seorang calon imam dikisahkan cukup riil meskpun tidak detail. Boleh jadi, pembaca yang selama ini 'buta' perihal pendidikan seminari atau mengira tahbisan imam hal biasa, akan dicelikkan saat membaca novel ini.

Untuk tampil sebagai diakon lalu ditahbiskan menjadi imam ternyata bukan perkara gampang. Dibutuhkan masa pendidikan sekitar 10 tahun terhitung usai lulus seminari menengah atas (setara SMA). Dalam kurun waktu itu tak sedikit tantangan dan rintangan menghadang.

Tingginya standar intelegensi, ketekunan spiritual, penghayatan kaul, relasi dalam komunitas, dan kesehatan prima, hanyalah syarat-syarat minimal. Sementara kenikmatan duniawi-hidup bebas, makan enak, tampil perlente, bahkan punya pacar-senantiasa melambai-lambai siap menjegal para calon imam.

Bila tidak memenuhi syarat minimal atau terjegal, perjalanan seorang frater menuju tahbisan imamat bisa terhenti kapan saja.

Kata filosofis kitab suci, "Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih." Banyak yang diterima menjadi frater, sedikit yang dipilih menjadi imam. ... Menjadi imam sekalipun kurang diminati dan kebutuhannya tinggi, tuntutannya tak jinak (hlm. 184).

Tokoh Aku pun tak gampang menjalani hidup di biara. Ada kalanya dia tak sanggup melawan kemalasan. Ada pula saat dia kesulitan merangkai khotbah atau muak dengan diktat serta tugas kuliah. Sesekali ada rasa ingin menjadi seperti orang-orang di luar biara.

Satu momen menghebohkan bahkan terjadi pada sosok Aku. Dia jatuh cinta pada seorang gadis. Namun, novel ini agaknya ingin menegaskan bahwa peranan Roh Kudus dan kehendak Ilahi adalah faktor X yang sulit dipahami. Aku sukses melewati masa pendidikan, bahkan cinta pada 'si bintang jatuh' yang sempat menggoyahkan hatinya dengan elok berubah menjadi cinta persaudaraan nan indah.

Namun, semua belum berakhir!

Bagaimanapun, rencana Tuhan sering kali tak terselami. Pada masa Tahun Orientasi Pastoral (TOP) di Sumba, Aku dipertemukan dengan keluarga yang bertalian darah dengan Ros, wanita yang melahirkannya.

Kisah masa lalu yang menyimpan duka pun terungkap! Rupanya kepada keluarga nenek Johny itulah, Pit-ayah si Aku-telah berhutang belis. Di sini tersirat betapa Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih jalan-siapa sebenarnya yang ingin dituju.

Hutang belis menjadi kisah biasa dalam masyarakat di wilayah timur Indonesia. Di sisi lain, perjalanan hidup serta pergulatan batin calon imam kadang kala kurang dipahami oleh orang awam. Kedua topik tersebut disuguhkan menjadi tali-temali alur cerita menarik yang memberi banyak pengetahuan iman sekaligus pelajaran hidup.

Di luar kisah 'cinta terlarang' Pit-Ros, hutang belis yang tak terbayar menjadi benang merah perangkai masa lalu dan perjalanan si Aku menuju imamatnya.

Janji sosok Aku untuk menyerahkan kaul sucinya sebagai belis kehidupan dapat ditangkap sebagai kritik halus bagi tradisi belis. Betapa pun tinggi nilai filosofisnya, ada kalanya terkesan kurang manusiawi.

Ya, imamat tak lain tak bukan adalah belis kehidupan. Belisku untuk nilai kehidupan yang terlampau luhur. Demi Tuhan, demi nilai-nilai kemanusiaan, dan demi orang-orang yang terpinggirkan. Demi sesuatu yang lebih berharga, aku harus mengorbankan diri dan kepentinganku. Belisku adalah pengorbananku untuk membawakan keselamatan bagi orang-orang yang merindunya (hlm. 246).

Penulis yang sempat mengenyam studi di STFK Ledalero, Maumere dengan cerdas menggambarkan kehidupan membiara tanpa lepas dari pergulatan hidup masyarakat. Bagaimanapun di tengah masyarakatlah kelak para imam mengabdi.

Di tengah kesuntukan menekuni diktat kuliah para frater tak segan merancang demo yang elegan dan artistik untuk menolak pertambangan. Ada pula frater yang diam-diam mendirikan koperasi usaha bagi masyarakat miskin.

Lewat berbagai karakter unik para frater pembaca dapat menangkap kehidupan religius yang tetap manusiawi. Kebosanan pada sayur kacang ijo dan ikan asin bisa merebak jadi diskusi yang menarik. Frater juga manusia biasa, memiliki rasa curiga, kesal, lelah, marah, juga jatuh cinta. Kesemuanya diceritakan dengan gaya jenaka serta lugas mengalir.

Selain nilai-nilai filosofis-teologis, kisah ini juga dipenuhi metafora menarik berbalut nilai-nilai tradisi serta budaya masyarakat setempat. Local genius menjadi salah satu kekuatannya. Pembaca diajak menelusuri kisah perjalanan calon imam dalam senyuman sekaligus keharuan. Dalam waktu bersamaan juga diajak untuk merefleksikannya dalam kehidupan pribadi.

Depok, 22 November 2020

Salam Literasi, Dwi Klarasari

Catatan:

Publikasi resensi novel ini menyisipkan harapan bertemu kembali dengan sang penulis yang lama hilang kontak karena ternyata dia pun memiliki akun di kompasiana, Inyo Soro.