Gerimis masih turun membasahi Palembang. Toko-toko di sepanjang Jalan Sudirman sudah tutup. Tapi beberapa orang masih hilir-mudik di trotoar. Sebagian melanjutkan perjalanan, mungkin pulang ke rumah, setelah berteduh sekejap sekadar menunggu hujan lebat berganti gerimis. Sebagian barangkali masih ingin melewatkan malam sampai dini hari di sebuah pub misalnya, atau diskotik. Ah, kubayangkan mandi berendam di bathub sambil menyeruput segelas lemon hangat. Kemudian mengenakan baju tidur model kimono, lalu menikmati sop buntut lada hitam yang dihidangkan pembantu. Mudah-mudahan lelah yang menggelayuti tubuhku dua hari ini segera hilang. Hmm, memang beres-beres persiapan pesta pernikahan Amril, kemenakanku, butuh ekstra tenaga. Lega juga sudah selesai semua. Tinggal besok menyisakan tugas-tugas kecil di acara pesta itu.

Tapi aku tak merasakan kenyamanan menerpa dada. Suamiku, Indra, sejak dari rumah orangtua Amril di bilangan Perumnas, kelihatan menyimpan dendam. Rahangnya mengeras. Tangannya kaku di belakang kemudi. Padahal dia jarang bersikap begitu. Meski berpinsip mengemudi mobil itu harus fokus, tapi dia selalu sempat mengobrol yang ringan-ringan. Atau bernyanyi-nyanyi kecil sambil mengetuk-ngetuk ujung jari telunjuk tangan di kemudi.

Sebenarnya sikapnya yang tak bersahabat denganku, sudah terjadi hampir sebulan ini. Aku bingung dibuatnya. Semua serba salah. Apakah disebabkan aku tidak cantik lagi? Ataukah tubuhku telah melar karena lebih perhatian mengurus Indra, anak-anak dan tetek-bengek rumah tangga ketimbang mengurus badan?

Ongki, mantan teman sekuliahku pernah mengatakan begini, "Begitu kau memiliki beberapa anak, kemudian berusia lebih dari tigapuluh lima tahun, maka bersiap-siaplah untuk mendapati perubahan perilaku suamimu. Ini sering dan selalu terjadi di setiap rumah tangga. Suami mulai merasa istri tak pandai lagi mengurus badan, dan menganggap mirip, ya mungkin pembantu." Dia tertawa. Tapi kata-katanya menusuk hati. "Dia menjadi pemarah, dan mulai melirik perempuan lain. Belum lagi kalau kau sudah berusia empat puluh lima tahun, maka jangan terkejut jika sewaktu-waktu suamimu membawa selembar surat pernyataan, bahwa kau bersedia dimadu suamimu dengan perempuan yang barangkali seusia anak tertuamu."

"Sebegitu hebatkah? Bukankah suamiku sangat mencintaiku?"

"Semua laki-laki sama. Maka itu yang membuatku tak mau menikah sampai sekarang. Aku tak ingin sakit hati oleh suami yang hidung belang."

Hatiku merintih. Apakah sikap Indra pertanda bahwa dia sedang melirik perempuan lain? Ya, seharusnya aku harus lebih perhatian kepadanya. Tak melulu melalui ucapan seperti, "Capek Pak? Mau dipijitin? Di kantor adakah baik-baik saja?" Melainkan lebih dari itu, yakni aku harus bisa menjaga penampilan. Diet, ber-make up. Dan uh! Sayang sekali aku selalu tak bisa melakukannya. Kesibukan di rumah membuatku lupa terhadap segala yang berhubungan dengan seksi dan kecantikan.

"Pa, ada persoalan apa sehingga sejak tadi membisu terus?" tanyaku ketika rebahan di kasur. Dia masih duduk memunggungiku. Membaca sebuah buku, atau barangkali hanya pura-pura membaca sebab menyadari aku belum terlelap. "Bahkan hampir sebulan ini aku lihat papa sangat lain. Papa menjadi asing di pandanganku."

Dia meletakkan buku di atas kasur. Diseretnya langkah menuju ruang keluarga. Kudengar dia menghidupkan televisi. Acara dangdut kegemarannya. Suara piring beradu gelas meningkahi. Kemudian sapaan pembantu yang menanyakan apakah Indra butuh apa-apa. Aku dengar dia meminta segelas besar kopi kental dan sepiring mie goreng.

Sungguh hatiku bergetar. Emosiku menggelepar. Perbuatan Indra telah di luar batas menurutku. Aku hanya ingin bertanya tentang perubahan sikapnya kepadaku, ternyata disepelekan dan dia keluar kamar seolah diri ini tunggul kayu.

"Hati-hati, Mis!" Seorang mantan teman SMP-ku juga pernah mencoba mengingatkanku. "Kalau kau dan suamimu lebih sering bertengkar ketimbang akur, siap-siaplah melangkah ke pintu perceraian."

Bercerai? Oh, itu tak ada dalam kamusku! Perceraian adalah pilihan terakhir dan terburuk. Aku membayangkan ketiga anakku yang sudah tumbuh besar akan terpukul manakala mengetahui orangtua mereka akan bercerai. Bisa-bisa sekolah mereka terganggu. Atau mungkin saja mereka nekat memboikot aku dan suami, dan tibalah masa bagi anak-anak mengungsi ke rumah kakek-nenek mereka. Yang terjadi kemudian, aku dan suami akan dimarahi oleh orangtuaku.

Ibu pasti berkata, "Itulah! Kau memang tak bisa membahagiakan suami. Sudah ibu katakan dari jauh-jauh hari, berhentilah bekerja kantoran. Uruslah suami dan anak-anak lebih telaten. Bila kejadian berakhir seperti sekarang, apa jadinya? Lihatlah, sampai usia menjelang tujuh puluh tahun, aku dan ayahmu masih saling menyintai. Kami bertengkar sekadarnya, dan tak memperuncing masalah yang menyulut api perceraian."

Kuusap wajahku. Kucoba menenangkan pikiran. Hanya saja pikiranku berjalan-jalan entah ke mana. Aku langsung beranjak dari tempat tidur. Kudatangi suami yang sedang asyik menikmati mie goreng. Seleraku terlecut. Wangi mie begitu menggoda. Biasanya, saat Indra dan aku kompak, ketika dia sedang makan mie goreng, dia selalu belum bisa menikmatinya kalau aku tak turut bersantap di piring yang sama. Tapi sekarang.... Oh, apakah kami tak lebih dari kucing dan tikus?

"Pa, apakah sikap papa ini karena aku kurang perhatian kepadamu?" tanyaku. Dia mendengus. "Apa ada orang ketiga yang mengganggu rumah tangga kita?"

"Kau menuduhku berselingkuh?" Matanya membara. Tak pernah aku melihatnya semarah itu. Tiba-tiba dia membanting piring makannya. Mie berceceran. Pembantu tergopoh keluar. Wajah pembantu kusut. Matanya mengerjap-ngerjap. Buru-buru dibersihkannya ceceran mie dan pecahan beling. Pembantu menatapku. Aku mengedikkan bahu. Geram juga rasanya melihat Indra. Seolah kesalahanku sangat berat. Harusnya dia berterus terang. Kalau berterus-terang, emosinya kan tak perlu dipendam dan mengarat seperti sekarang? Aku takut suatu waktu dia sanggup menamparku. Coba saja, kalau mau aku berbuat lebih parah! Emosiku juga naik. Tapi aku mengingat wejangan Pak Min, seorang ustadz tetangga sebelah rumah kami. "Kalau sedang terjadi pertengkaran antara kalian, maka salah seorang harus mengalah. Jangan dua-dua membuka pintu emosi lebih lebar. Kalian tak ingin pertengkaran itu berujung timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, kan? Istri melaporkan suami ke polisi karena kasus penganiayaan. Atau suami mengadukan istri tersebab istri melakuan perbuatan tak menyenangkan. Yang ada hanya malu. Berumahtangga itu memang sulit dan pelik. Tapi bila suami-istri saling memahami, dan tak suka menutup-nutupi persoalan yang mengganjal, maka berumahtangga itu adalah sorga dunia."

Aku kembali masuk ke kamar. Benar-benar, Indra sudah keterlaluan. Masa karena tubuhku melar dan aku kurang awas mempercantik diri, dia bisa bersikap serupa Rahwana kepadaku?

Di tengah kekalutan pikiran, Indra menyusulku ke kamar. Kulihat tangannya mengepal. Kubayangkan sebentar lagi jemari-jemari tangan itu membuka. Menyentuh dingin pangkal leherku. Lalu naik, mencekikku hingga mampus. Napasku tersengal. Tuhan, jangan jadikan hal-hal buruk kepada keluargaku.

"Kau mau menuduhku berselingkuh? Bukannya kau yang berbuat begitu?" geramnya.

"Jangan menuduh-nuduh dan mencoba memutarbalikkan fakta, Pa." Aku berbicara lembut, tapi cukup menusuk hati sehingga dia terdiam, kemudian duduk di sebelahku.

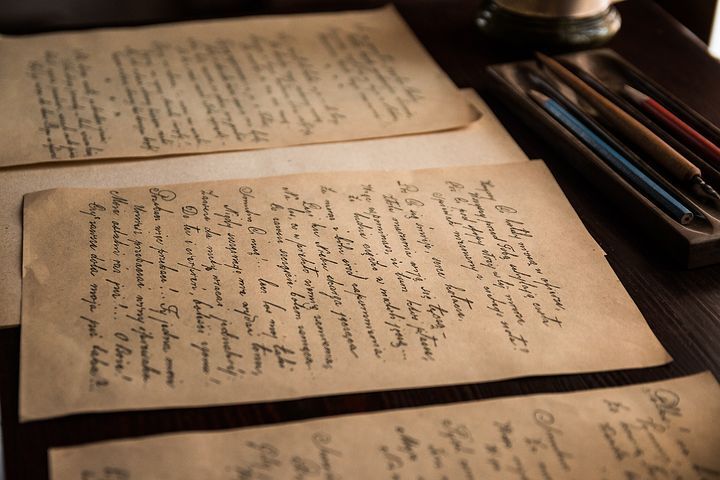

"Aku tak menuduh. Aku memiliki fakta yang kongkrit. Apa arti surat-surat cintamu di laci toilet? Pasti selingkuhanmu masih muda! Anak kuliahan, ya?"

Hatiku tercekat. Segera kubuka laci toilet dan mengeluarkan surat-surat cinta itu. Aku mengeluh. "Masih mau berbohong?" Suara Indra meninggi.

Aku tertunduk, kemudian tertawa terbahak-bahak. Suamiku itu mendelik. Dia benci karena aku seperti menganggap persoalan sedemikian remeh.

"Oh, jadi ini masalahnya sampai papa uring-uringan? Papa ini lucu. Papa lupa ya kalau aku ini seorang wartawati dan penulis? Surat-surat cinta itu rencananya akan kususun menjadi novel berjudul Surat Cinta. Ah, kenapa sih, papa tak mau berterus-terang jika ini penyebabnya?"

"Novel berjudul Surat Cinta?"

Dia tersipu. Dia merengkuh bahuku, dan meminta maaf. Dia berjanji tak akan pernah lagi memendam syakwasangka di dalam dada. Semua harus terus terang. Semua harus terang terus seperti cinta kami yang menyala-nyala.

---sekian---