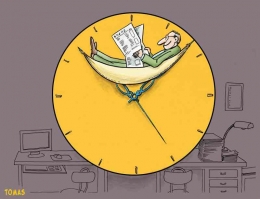

Jika kita analisis menggunakan paradigma pembebasan, maka realitas sosial yang kita temui sehari-hari dapat dikaitkan dengan waktu senggang. Kritisisme terhadap penguasa, misalnya, hanya dapat dilakukan jika waktu senggang dihargai. Kritik, masukan, dan pemikiran alternatif yang disampaikan kepada penguasa dapat diproduksi dalam waktu senggang. Ketika waktu senggang tidak diakrabi, dan hanya fokus pada laku bekerja, maka kritisisme tidak akan terjadi.

Konsep pembebasan dalam konteks waktu senggang masih dapat dieksplorasi lebih jauh dengan merujuk pada beberapa indikator. Pertama, pembebasan merupakan sebuah praktik untuk mengubah situasi, dari keterkungkuangan ke kebebasan. Kedua, pembebasan merupakan usaha untuk menanamkan kesadaran baru yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial dan budaya. Ketiga, pembebasan merupakan situasi perebutan makna di tengan ranah (field) budaya dan sosial. Keempat, pembebasan merupakan sebuah kritik ideologi yang dapat berujung pada tejadinya perubahan nilai, sehingga menghindarkan sebuah pandangan, kebudayaan, sistem nilai dan norma dikultuskan tanapa kemungkinan kritik. Empat indikator konsep pembebasan tersebut hanya dimungkinkan ketika waktu senggang diakrabi. Sebuah praktik pembebasan, dengan indikator yang mana pun, memerlukan strategi yang matang agar berhasil. Waktu senggang memberikan kesempatan untuk berkontemplasi, merenungi, manafsir, mengevaluasi, dan mengukur. Konon, revolusi Perancis yang masyhur itu, berawal dari diskusi di caf-caf kota Paris. Para revolusioner Perancis masa itu mengakrabi waktu senggang dalam ruang-ruang diskursif yang santai.

Rocky Gerung: Waktu Senggang Sebagai Kritik Kebudayaan

Beberapa waktu belakangan, khususnya sepuluh tahun terakhir, kita melihat dan akrab dengan sepak terjang Rocky Gerung. Ahli filsafat yang kerap muncul dalam acara-acara talk show politik dan kajian sosial-budaya tersebut seolah tidak pernah lelah memberikan pandangan-pandangan kritis, bahkan cenderung dekonstruktif, terhadap berbagai fenomena sosial yang tengah terjadi di masyarakat. Lebih jauh, Rocky bahkan gemar menguliti habis kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak tepat. Ia seperti pendekar mabuk yang menghantam siapa saja yang dianggap sesat berpikir, tidak rasional, dan anti-akal sehat. Rocky menyebut pihak-pihak tersebut sebagai "Dungu". Dalam realitas kita hari ini, sosok Rocky Gerung mungkin dapat dijadikan contoh bagaimana subjek mengakrabi waktu senggang.

Waktu senggang memberikan peluang bagi sebuah masyarakat untuk melakukan aktivitas kritisisme. Sebuah tata nilai dapat dievaluasi kembali, bahkan direkonstruksikan kembali menjadi sesuatu yang baru. Di samping itu, cara pandang dan berpikir dari sebuah komunitas masyarakat yang telah membeku menjadi sangat ideologis dan menolak kemungkinan-kemungkinan alternatif lain dapat juga dikoreksi dan direvolusionerkan. Semua itu menjadi mungkin melalui praktik kritik kebudayaan yang pada awalnya mensyaratkan daya kontemplasi, imajinasi, dan kognitif (Fransiskus Simon, 94-97).

Apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung dapat dibaca sebagai pengejawantahan laku-sikap mengakrabi waktu senggang. Ia melakukan praktik kritisisme di setiap kesempatan, pada setiap wacana publik yang sedang berkembang, dan melalui berbagai mimbar yang didatanginya. Sikap kritisnya tersebut tidak jarang menuai pro-kontra di tengah masyarakat, terutama jika yang dikritiknya adalah kebijakan terkait pemerintahan dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk dapat mahfum dengan apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung, kita perlu memahami sebuah teori kebudayaan yang memandang bahwa kebudayaan, termasuk di dalamnya tata nilai, cara pandang, dan konvensi-konvensi budaya lainnya, merupakan sebuah proyek. Artinya, kebudayaan merupakan sebuah proses yang terus berlangsung dan tidak akan pernah menemui tanda titik atau ujung pangkalnya. Maka, akan selalu ada proses dekonstruksi-rekonstruksi di dalam kebudayaan. Hal ini sebangun dengan paradigma berpikir Hegelian, yakni dialektika tesis-anti tesis (Baca buku Filsafat Sejarah Hegel). Kebudayaan sebagai sebuah kata benda maupun kata kerja bukan sesuatu yang given atau 'terberi' dari langit. Ia melalui serangkaian 'proses', baik dalam artinya yang positif maupun negarif: (re) produksi makna, prerebutan tafsir atas realitas, akulturasi, pertarungan wacana, inkulturasi, dan bentuk-bentuk praktik kebudayaan lainnya.

Dalam konteks hari ini, kita dapat berargumen bahwa Rocky Gerung 'seperti' selalu menjadi anti tesis bagi pemerintah atau otoritas yang sedang berkuasa. Ia seperti selalu memiliki pemaknaan serta tafsirnya sendiri atas realitas sosial, yang kadang bertentangan dengan tafsir penguasa. Jika kita mendalami lagi berbagai teori kebudayaan, maka akan dijumpai pandangan bahwa 'Kebudayaan', meminjam istilah Pierre Bourdieu, merupakan ranah/ field pertarungan perebutan makna atas realitas (Baca buku tentang pemikiran Pierre Bourdieu, salah satunya: (Habitus x modal) + ranah = praktik : pengantar paling komprehensif kepada pemikiran Pierre Bordieu). Jadi dalam konteks akademis dan ilmiah, apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung sah-sah saja

Rocky Gerung: Waktu Senggang Sebagai Artes Liberales

Rocky Gerung merupakan seorang pengajar, khususnya tentang filsafat. Maka tidak mengherankan, caranya dalam menyampaikan pandangan atau argumen selalu dalam bentuk penjelasan-penjelasan konseptual, yang kadang jika ditelisik secara teliti beraroma retoris. Pada beberapa kasus, kadang penjelasan atau argumennya hanya berupa permainan kata-kata yang kurang menyentuh substansi, terlebih jika yang sedang dibahasnya adalah hal-hal yang di luar kemampuan dan bidangnya. Namun demikian, daya kritis yang dimiliki oleh Rocky Gerung, serta kegemarannya dalam berdialektika, serta kemampuannya dalam beretorika, menjadikannya seseorang dengan kemampuan yang dalam masa Yunani Kuno disebut dengan Artes Liberales (fransiskus Simon, 91-94).

Artes Liberales sendiri dalam masa Yunani Kuno merupakan kemampuan yang membedakan antara seorang budak dan orang merdeka. Artes Liberales bermula dari pemikiran Aristoteles dalam bukunya Metaphysics yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Filsuf Thomas Aquinas. Kurikulum Artes Liberales mengajarkan kemampuan atau keterampilan-keterampilan penting yang hanya dapat diberikan kepada orang-orang merdeka. Kurikulum ini sering dihadap-hadapkan dengan kurikulum Artes Serviles, yakini keterampilan-keterampilan yang hanya dapat diberikan kepada para budak. Jika suatu pekerjaan atau aktivitas dalam konteks artes liberales dihargai dengan penghormatan, sebaliknya aktivitas dalam rangka artes serviles dihargai dengan materi atau upah. Penghormatan yang diperoleh dari artes liberales lebih menghadirkan kepuasan eksistensialis, sedangkan penghargaan materi yang diperoleh dari artes serviles berasosiasi dengan kepuasan ragawi semata.