Kepak sayap seekor tekukur membangunkan lelaki tua itu dari lamunannya. Tekukur itu mengepak dari pohon kemiri di kebun belakang barisan rumah warga. Lalu terbang ke utara, melintas di atas kepalanya, sebelum akhirnya menghilang ke hutan nira di kampung Robean.

Memutar tubuh mengikuti arah tekukur terbang, mata tua lelaki itu menerawang ke cakrawala utara. Di dalam kepalanya tergambar kampung-kampung dan kota yang ada di sana. Tempat-tempat yang rutin atau sekali waktu disambanginya dulu, semasa masih siswa Sekolah Dasar.

Sekitar satu kilometer ke utara dari Robean, ada kampung Parpea, dan satu setengah kilometer setelahnya ada kampung Hutabolon. Di Hutabolon, kampung kakek-nenek buyutnya, berdiri sebuah Sekolah Dasar. Ke situlah dia dan teman-temannya bersekolah.

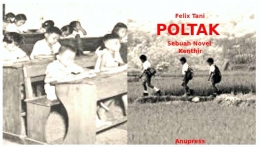

Sekolah Dasar Hutabolon telah memberi pola ajeg pada masa kecil lelaki tua itu. Enam hari dalam seminggu, dari Senin sampai Sabtu, dia harus berjalan kaki bersekolah ke sana. Tiga kilometer berangkat, tiga kilometer pulang.

Perlu enam tahun belajar di Sekolah Dasar Hutabolon untuk mematrikan nilai-nilai ajeg dalam diri lelaki tua itu di masa kecilnya. Ketepatan, ketertiban, keteraturan, kepatuhan, tanggungjawab dan penghormatan. Itulah nilai-nilai baru yang dipatrikan padanya oleh sekolah. Sebuah sistem baru di luar sistem keluarganya. Juga di luar sistem komunitas Panatapan.

Maka semasa kecilnya, keajegan komunitas adat pada diri lelaki itu, kemudian dilengkapi oleh keajegan organisasi. Demikianlah dirinya dulu dibentuk komunitas adat dan organisasi sekolah.

Tapi situasinya tidaklah sekaku itu. Gejala acak, alami, tidaklah pupus dari masa kecilnya dulu. Tiupan angin, aliran air, dan arakan awan masih tetap hadir memberi bentuk pada darinya. Dia dan teman-temannya masih menggembala kerbau, meramu dan memburu makanan di padang rumput, rawa, hutan dan sungai. Masih bermain di sawah, di pancuran, di padang penggembalaan, dan di bukit Partalinsiran. Tanpa penjara aturan sekolah, tanpa hukum adat.

Memang ada perselisihan antara yang acak dan yang ajeg, antara dunia berbain dan dunia bersekolah. Tapi soal itu bisa diselesaikan dengan satu prinsip: yang acak tidak merusak yang ajeg. Sebab jika tidak demikian, maka hukuman dari guru sudah menanti.

Bukan sebuah proses yang mulus, memang. Lelaki tua itu menghela nafas sejenak. Lalu terbayang kembali akan segala kenakalan dan kreativitasnya semasa Sekolah Dasar. Juga akan hukuman-hukuman dari guru-gurunya atas segala kesalahannya. Sebab para guru tak pernah salah.

Guru dulu berhak menjewer dan menyentil kuping, menjitak kepala, menampar pipi, melidi betis atau telapak tangan, menyepak bokong, sampai mementung kepala dengan belebas atau jangka kayu.

Dulu, sebagai murid, lelaki tua itu menitikkan air mata menahan rasa sakit atas hukuman fisik itu. Sekarang, mengenang semua itu di puncak bukit Partalinsiran, dia tersenyum.