Sinopsis Novel

Reihan tidak pernah membayangkan bahwa secarik ijazah yang dulu disambut sorak sorai keluarga kini hanya menjadi benda mati yang tak punya daya di meja ruang tamu. Ia lulus dengan predikat baik, nilai memuaskan, dan CV penuh pengalaman organisasi. Tapi setiap pagi yang ia buka dengan semangat selalu ditutup dengan bunyi notifikasi email yang menolak pelan-pelan, seperti sindiran halus dari sistem yang tak peduli berapa besar usaha yang sudah ia lakukan.

Awalnya ia sabar. Katanya, rejeki butuh waktu. Tapi waktu berjalan lambat, sementara kekecewaan datang cepat. Ayahnya tak lagi bicara banyak. Tak ada marah, hanya diam---dan di situlah Reihan merasa paling gagal. Sebab tak ada yang lebih menusuk daripada ayah yang tak lagi punya kata-kata untuk anak lelakinya. Ia mulai menimbang: mungkin ini bukan soal usaha, mungkin memang tidak ada tempat untuk orang sepertinya di negeri ini.

Di hari-hari ketika semangat sudah seperti api kecil yang kehabisan udara, Reihan mencari jalan lain. Ia mengirim lamaran ke mana saja: magang, freelance, bahkan lowongan yang tulisannya penuh janji palsu. Ia pernah datang ke wawancara kerja yang ternyata hanya seminar motivasi berbayar. Pernah juga "magang" di startup yang tak jelas, disuruh datang tiap hari tapi tidak dibayar. Dunia kerja tampak seperti pasar yang hanya menjual harapan, bukan kesempatan.

Lalu datang reuni. Momen di mana teman-temannya terlihat begitu berhasil, begitu mapan, begitu bahagia dengan pekerjaan dan pasangan. Reihan berdiri di tengah mereka dengan senyum plastik, cerita palsu, dan jaket murah yang terlihat mewah hanya karena pencahayaan kafe yang temaram. Malam itu, ia sadar: semua orang sedang berlari, dan ia masih berdiri di garis start, sambil pura-pura tak kelelahan.

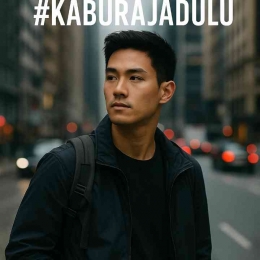

Ketika segalanya makin sempit, datang tawaran dari seniornya dulu. Seorang yang pernah aktif di himpunan, tapi kini kerja di luar negeri dengan jalur tak resmi. "Kalau di sini mandek, ya ke sana. Banyak kok yang sukses," katanya. Reihan ragu, tapi benih hasrat sudah ditanam. Ia mulai membaca thread panjang di Twitter tentang kisah para TKI ilegal yang hidup nyaman, punya mobil, bahkan rumah di kampung. Semua dibungkus tagar: #KaburAjaDulu.

Itu bukan rencana matang. Itu pelarian yang dirancang tergesa. Ia gadaikan motornya, pinjam sedikit dari teman, beli tiket pesawat sekali jalan, dan mencari jalur visa turis dengan cara-cara yang tak sepenuhnya legal tapi bukan juga sepenuhnya kriminal. Ia tidak kabur dari hukum. Ia hanya kabur dari keputusasaan yang terlalu sunyi untuk didengar negara.

Malam sebelum keberangkatan, ibunya memeluknya erat. Tak ada tangis di mata, tapi suara yang bergetar tak bisa disembunyikan. "Hati-hati, ya, Nak," katanya. Reihan tahu, pelukan itu bisa jadi yang terakhir. Tapi tak mungkin ia bilang akan pergi jadi gelandangan di negeri asing. Jadi ia hanya mengangguk dan tersenyum seperti pahlawan, meski dalam hatinya, ia hanya bocah yang tak tahu arah.

Bandara adalah ruang liminal antara harapan dan ketakutan. Di sana, Reihan duduk memandangi layar keberangkatan, mencoba menyakinkan diri bahwa ini bukan keputusan nekat, melainkan perjuangan. Tapi siapa yang bisa yakin seratus persen saat masa depan diserahkan pada negara asing yang bahkan tidak mengenalnya?

Penerbangan panjang menjadi perenungan tak henti. Wajah-wajah asing, aroma makanan yang tak dikenalnya, dan tatapan sinis saat ia terlihat terlalu gugup di imigrasi. Tapi akhirnya ia lolos. Pesawat mendarat di JFK, dan Reihan berdiri untuk pertama kalinya di tanah Amerika. Udara dingin New York menyentuh kulitnya, seperti menyambut dan menghardik sekaligus. Ia bukan siapa-siapa di sini. Hanya seorang manusia dengan visa turis dan niat bertahan hidup.