Ludwig Wittgenstein adalah salah satu filsuf paling berpengaruh di abad kedua puluh, dan dianggap oleh beberapa orang sebagai filsuf paling penting sejak Immanuel Kant . Karya awalnya dipengaruhi oleh karya Arthur Schopenhauer dan, khususnya, oleh gurunya Bertrand Russell dan Gottlob Frege, yang menjadi semacam teman. Karya ini berpuncak pada Tractatus Logico-Philosophicus, satu-satunya buku filsafat yang diterbitkan Wittgenstein semasa hidupnya. Ia diklaim dapat menyelesaikan semua masalah utama filsafat dan sangat dijunjung tinggi oleh para positivis logis anti-metafisik. Tractatus didasarkan pada gagasan masalah filosofis muncul dari kesalahpahaman logika bahasa, dan mencoba menunjukkan apa logika tersebut . Karya Wittgenstein selanjutnya, terutama Philosophical Investigations, berbagi keprihatinan ini dengan logika dan bahasa, namun mengambil pendekatan yang berbeda, kurang teknis, terhadap masalah-masalah filosofis.

Ludwig Josef Johann Wittgenstein, lahir pada tanggal 26 April 1889 di Wina, Austria, adalah seorang teka-teki karismatik. Dia telah menjadi tokoh kultus tetapi menghindari publisitas dan bahkan membangun sebuah gubuk terpencil di Norwegia untuk hidup dalam pengasingan total. Seksualitasnya ambigu tapi dia mungkin gay; seberapa aktifnya masih menjadi kontroversi. Hidupnya tampaknya didominasi oleh obsesi terhadap kesempurnaan moral dan filosofis, yang terangkum dalam subjudul biografi bagus Ray Monk, Wittgenstein: The Duty of Genius.

Kekhawatirannya terhadap kesempurnaan moral membuat Wittgenstein bersikeras untuk mengakui berbagai dosa kepada beberapa orang, termasuk membiarkan orang lain meremehkan sejauh mana 'keYahudiannya'. Orang tua ayahnya, Karl Wittgenstein, dilahirkan sebagai seorang Yahudi tetapi berpindah ke Protestan dan ibunya Leopoldine (nee Kalmus) adalah seorang Katolik, tetapi ayahnya adalah keturunan Yahudi. Wittgenstein sendiri dibaptis di gereja Katolik dan diberi penguburan secara Katolik, meskipun antara pembaptisan dan penguburan dia bukan seorang penganut Katolik yang taat atau beriman.

Eberhard Jungel (5 Desember 1934 28 September 2021) adalah seorang teolog Lutheran Jerman . Beliau adalah Profesor Emeritus Teologi Sistematika dan Filsafat Agama di Fakultas Teologi Protestan Universitas Tubingen.

Jean Paul Gustave Ricoeur atau dikenal Paul Ricur (27 Februari 1913 sd 20 Mei 2005) adalah seorang filsuf Perancis yang terkenal karena menggabungkan deskripsi fenomenologis dengan interpretasi hermeneutik. Karena alasan ini, ia sering dikaitkan dengan dua ahli fenomeneutik besar lainnya, Martin Heidegger dan Hans-Georg Gadamer . Ricoeur menerbitkan sejumlah besar karya tentang berbagai subjek filosofis, termasuk antropologi, ontologi, linguistik, psikologi, teologi, puisi, etika, dan politik.

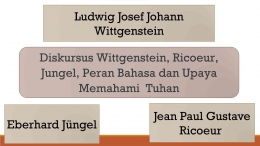

Tiga tokoh ini Wittgenstein, Ricoeur, Jungel, akan dipinjam untuk Diskursus teologi sebagai tugas berpikir dan berbicara tentang Tuhan berkaitan erat dengan pemahaman kita tentang bahasa, karakternya, dan keterbatasannya.

Para teolog Kristen selalu memahami upaya mereka untuk mengartikulasikan wawasan yang berkaitan dengan keberadaan Tuhan berisiko kehilangan topik hanya karena kebutuhan mereka untuk menggunakan bahasa yang terutama ditujukan untuk orientasi dalam dunia pengalaman kita sehari-hari dan dengan demikian pasti akan menimbulkan komplikasi jika diterapkan pada kenyataan yang seharusnya benar-benar berbeda dari dunia itu.

Para bapa gereja sangat menyadari fakta ketika berbicara tentang hubungan intra-trinitas antara Bapa dan Anak, mereka pasti akan menimbulkan asosiasi yang tidak sesuai, apa pun terminologi alkitabiah atau filosofis yang mereka gunakan untuk hal tersebut. Dan selama periode skolastik, teori-teori tentang penerapan predikat kepada Tuhan secara analogis atau univokal dipicu oleh kesadaran akan adanya hambatan linguistik terhadap teologia yang tepat.

Jika kita melihat pengaruh pandangan modern tentang bahasa terhadap pemikiran abad ke -20 tentang Tuhan, kita tidak boleh salah berasumsi teologi, secara tiba-tiba, dihadapkan pada masalah yang belum pernah disadari sebelumnya. Yang terjadi justru sebaliknya; dan orang bahkan mungkin menduga secara historis, sejumlah teori filosofis atau linguistik yang lebih baru berhutang budi pada pemikiran teologis yang dikembangkan untuk menyelidiki bagaimana bahasa dapat mengungkapkan kebenaran tentang hal-hal gaib secara memadai.

Namun hal ini tidak berarti pemikiran teologis tentang Tuhan tidak dipengaruhi oleh perdebatan non-teologis tentang bahasa. Tampaknya hal ini tidak mungkin terjadi mengingat tingginya prevalensi perdebatan semacam ini sepanjang abad ke -20. Menjelang akhir abad itu, ada saatnya ketika tampaknya bahasa pada akhirnya akan muncul sebagai salah satu perhatian filosofis utama abad ini. Saya tidak tahu apakah ini adalah hasil yang akan dicapai oleh para sejarawan filsafat 100 tahun dari sekarang, namun tidak ada keraguan bahasa telah menjadi tema dominan dalam kesarjanaan filsafat (yang sangat luas) pada masa itu.

Yang membuatnya begitu tersebar luas adalah karena dua tradisi filsafat yang sangat berbeda tampaknya sepakat mengenai pentingnya pemahaman bahasa bagi pemikiran filsafat apa pun. Di satu sisi, dan ini mungkin yang pertama kali Anda kenal, adalah tradisi filsafat analitik, yang dalam banyak hal berasal dari karya inovatif Ludwig Wittgenstein.

Sumbangan Wittgenstein terhadap pemahaman tentang bahasa sangatlah rumit meskipun kita membatasi diri pada konsekuensinya terhadap teologi. Setidaknya kita harus melihat secara terpisah dua versi filsafatnya sendiri yang dihasilkan Wittgenstein. Hal ini terutama terdapat di satu sisi dalam Tractatus logico-philosophicus awalnya, dan di sisi lain dalam Philosophical Investigations.

Penting untuk dicatat sebelumnya kedua filosofi ini memiliki satu motif utama, dan ini adalah permusuhan terhadap metafisika tradisional. Wittgenstein sepanjang karirnya percaya banyak masalah filosofis tradisional sebenarnya adalah masalah semu, yang dapat diungkap dan dibuang melalui analisis linguistik. Tidak ada keraguan sebagian besar teologi tradisional termasuk dalam kategori masalah semu tersebut, dan oleh karena itu, apa pun keuntungan yang diperoleh teologi dengan mempertimbangkan filsafat Wittgenstein, tidak boleh diabaikan struktur tersebut sekali lagi merupakan tantangan bagi teologi tradisional. cara-cara yang diterima untuk berbicara tentang Tuhan yang perlu ditanggapi oleh teologi.

Baik analisis masalah maupun solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya, berbeda antara Wittgenstein awal dan akhir. Tractatus, menunjukkan Wittgenstein sebagai bagian dari positivisme logis yang disebut Lingkaran Wina, didasarkan pada asumsi filsafat mempunyai tugas membersihkan bahasa. Bahasa hanya dapat mengungkapkan pernyataan-pernyataan dalam jumlah yang sangat terbatas tentang dunia, pada dasarnya pernyataan-pernyataan tersebut dapat diverifikasi secara empiris. Oleh karena itu, filsafat perlu mengembangkan bahasa buatan yang menghindari semua jebakan yang dibawa oleh bahasa biasa karena penggunaan ekspresi idiomatik dan metaforis.

Apakah ini memberikan ruang bagi teologi; Di satu sisi, hal ini tidak terjadi, dan sebagian besar filsuf yang tergabung dalam Lingkaran Wina memandang kritik terhadap keyakinan agama sebagai salah satu tugas utama mereka. Namun posisi Wittgenstein sedikit lebih rumit. Sebab dalam pernyataannya yang terkenal menjelang akhir Tractatus, Wittgenstein memperkenalkan konsep mistik: MEMANG ADA HAL-HAL YANG TIDAK DAPAT DIUNGKAPKAN DENGAN KATA-KATA. MEREKA MEMBUAT DIRI MEREKA NYATA. ITULAH YANG BERSIFAT MISTIK.

Dengan kata lain, meskipun Wittgenstein jelas-jelas bersikeras dalam Tractatus untuk mendukung pemahaman bahasa yang mengecualikan ekspresi apa pun di luar ranah empiris, ia cukup sadar akan fakta langkah seperti itu mendiskualifikasi filsuf dari kritik aktual terhadap agama. sejauh kemungkinan realitas yang diklaim dalam agama berada di luar batas bahasa yang dianutnya.

Hal ini sebenarnya sangat mirip dengan konsekuensi posisi Kant dalam Kritik Nalar Murni. Namun Wittgenstein sampai batas tertentu melampaui posisi agnostisisme dalam kaitannya dengan realitas non-empiris. Dalam bagian yang saya kutip, dia tampaknya bersedia menerima mungkin ada alasan untuk membuat penerimaan terhadap kenyataan tersebut masuk akal meskipun tidak dapat diungkapkan. Mereka memanifestasikan diri mereka sendiri. Sekali lagi, kita mungkin teringat pada pengenalan kembali teisme oleh Kant melalui alasan praktis posisi Wittgenstein tampaknya menunjukkan semacam pengalaman yang dapat diklaim sebagai agama (jika kita diizinkan untuk mengganti istilah ini dengan mistik-nya).

Namun apa pun pandangannya mengenai hal ini, kesimpulan yang paling penting adalah ia berargumentasi dari sudut pandang analisis bahasanya kita tidak dapat membicarakan hal ini. Yang terkenal adalah kalimat terakhir dari Tractatus yang menuntut apa yang tidak dapat kita bicarakan harus kita lewati secara diam-diam.

Maka, di sini kita melihat, dalam versi ekstrem, gagasan tradisional tentang teologi negatif. Kecuali, Anda mungkin ingat, tradisi pada umumnya bersedia mengizinkan Tuhan berbicara dengan cara yang sangat memenuhi syarat melalui penggunaan kata-kata negatif dan melalui negasinya, keberadaan Tuhan dapat didekati meskipun yang dimaksud dengan keberbedaan radikal dari Tuhan adalah ini tidak lebih dari sekedar apropriasi yang lemah. Maka Wittgenstein dalam Tractatus akan muncul dari dasar filsafat bahasa untuk sampai pada kesimpulan yang sangat mirip dengan sejumlah pemikir pasca-Kantian lainnya, dalam bidang teologi dan seterusnya, yang semuanya tampak memanfaatkan tradisi via negatif.

Pertanyaannya tentu saja adalah apakah keharusan untuk tetap diam itu realistis; Ini mungkin terdengar paradoks, namun pengalaman menunjukkan tetap diam mengenai apa pun lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan, kita mungkin bertanya-tanya apakah konsekuensi dari wawasan Wittgenstein, jika kita menerimanya, bukanlah kita harus belajar untuk diam terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Ada yang mungkin berargumentasi perjalanan meditatif yang ditulis dalam Teologi Mistik Ps.-Dionysius justru mempunyai maksud seperti ini.

Meski begitu, Wittgenstein sendiri segera kecewa dengan pandangan bahasa yang mendasari Tractatus. Salah satu alasan utamanya adalah dia semakin yakin filsafat tidak mungkin bisa menggantikan bahasa biasa. Proyek yang dijelaskan dalam Tractatus bertumpu pada asumsi filsafat akan menghasilkan bahasa idealnya sendiri. Seiring waktu, Wittgenstein melihatnya sebagai jalan buntu. Untuk mencapai idenya membersihkan gagasan metafisik yang kosong melalui filsafat bahasa, ia kini berusaha memberikan analisis bahasa biasa.

Hasil karyanya ini membawanya pada wawasannya yang terkenal makna bahasa identik dengan bentuk-bentuk interaksi manusia yang melekat padanya. Dalam kata-katanya sendiri: Makna sebuah kata adalah penggunaannya dalam suatu bahasa. Dengan cara ini pertanyaan mengenai makna bahasa sepenuhnya berpaling dari asumsi tradisional kata-kata pada dasarnya merujuk pada atau menunjukkan objek. Sebaliknya Wittgenstein kini berpendapat bahasa menyatu dengan praktik manusia.

Untuk menjelaskan langkah mengejutkan inilah Wittgenstein memperkenalkan gagasan permainan bahasa. Dia tidak pernah memberikan definisi untuk kata-kata tersebut, namun tampak jelas kata-kata tersebut menawarkan konteks komunikasi yang memungkinkan kita memahami apa yang dikatakan seseorang.

Di sini saya tidak dapat membahas secara rinci teori bahasa yang menarik ini, namun harus jelas teori ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap cara bahasa keagamaan dan, khususnya, bahasa tentang Tuhan dipahami. Pada pandangan pertama, konsekuensinya sekali lagi tampak sangat problematis. Saya katakan sebelumnya salah satu ciri yang berulang dalam filsafat awal dan akhir Wittgenstein adalah gagasannya untuk menyingkap kekosongan metafisika. Bagi Wittgenstein di kemudian hari, proyek ini dilakukan dengan berargumentasi filsafat tradisional akan mengambil formulasi di luar konteks permainan bahasanya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang formulasi tersebut yang dalam konteks tersebut tidak akan pernah muncul dan, oleh karena itu, tidak relevan.

Dengan demikian, dogmatika proposisional yang mengklaim menggambarkan realitas objektif, misalnya melalui penggunaan predikat metafisik untuk Tuhan, tidak dapat dibenarkan jika seseorang menerima filosofi Wittgenstein di kemudian hari. Namun mungkinkah teologi tidak sepenuhnya dibantah di sini, melainkan justru menghilangkan beban; Hal ini akan terjadi jika Wittgenstein mengingatkan teolog tersebut akan kemungkinan metafisika mendorong salah tafsir atas ucapan-ucapan keagamaan yang lebih mendasar tentang Tuhan. Mungkin, dengan kata lain, bahasa agama akan disalahpahami jika maknanya dicari terutama dalam kaitannya dengan realitas transenden, dan mungkin lebih menjanjikan untuk memahaminya melalui permainan bahasa;

Berpikir tentang Tuhan seperti pemikiran Wittgenstein kemudian mengarah pada versi teologi yang secara sadar non-realis. Versi yang paling berpengaruh dikembangkan oleh Yale School of George Lindbeck dan Hans Frei. Lindbeck secara khusus berpendapat dalam bukunya yang terkenal, The Nature of Doctrine, pemahaman yang benar tentang doktrin-doktrin gereja bukanlah asumsi proposisional yang ortodoks yang merujuk pada kebenaran di luar sana, maupun interpretasi subjektivis modern yang menjadi dasar kebenarannya. keyakinan subjektif individu. Sebaliknya, istilah-istilah tersebut menggambarkan sesuatu seperti tata bahasa iman, aturan-aturan yang diterima oleh komunitas Kristen untuk komunikasi internal mereka mengenai iman bersama.

Dan dapat langsung melihat mengapa dan bagaimana hal ini merupakan respons modern terhadap tantangan terhadap kepercayaan kepada Tuhan. Keyakinan agama di sini umumnya ditolak penafsirannya yang realistis. Jadi, pokok pembicaraan tentang Tuhan bukanlah apakah hal seperti itu ada, melainkan apakah komunikasi seperti itu masuk akal dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya tertentu. Jika hal ini terjadi, seluruh perdebatan tentang kepercayaan teistik akan diekspos dengan cara Wittgensteinian hanya sebagai kesalahpahaman belaka akibat kegagalan dalam mengapresiasi makna sebenarnya dari bahasa agama.

Pertanyaannya tentu saja adalah apakah memang demikian, dan bahkan apakah teori semacam itu dapat mendapat dukungan dari mendiang Wittgenstein. Karena tampak jelas dalam banyak permainan bahasa, referensi eksternal sangatlah penting meskipun berbicara tentang uang hanya masuk akal sejauh masyarakat merupakan bagian dari sistem ekonomi tertentu di mana hal ini diketahui dan diakui, jelas maksudnya adalah wacana tentang uang adalah seseorang mempunyai uang atau tidak. Demikian pula, sulit untuk menyangkal realitas agama bergantung pada kemauan untuk meyakini keimanan kepada Tuhan lebih dari sekadar realitas sosial atau budaya. Masalah dengan teori Lindbeck adalah teori ini hanya dapat berhasil jika orang percaya tidak mengetahuinya, dan bagi teori teologis, hal ini tidaklah cukup.

Prevalensi bahasa sebagai topik filosofis pada abad ke -20 disebabkan oleh pertemuan tak terduga antara dua tradisi yang sangat berbeda. Kita telah melihat salah satunya, khususnya pada Wittgenstein sebelumnya dan kemudian. Tentu saja yang lainnya adalah perkembangan hermeneutika secara kontinental.

Mengapa hermeneutika membawa pada pemahaman baru tentang bahasa; Awalnya, hermeneutika hanyalah sebuah alat dalam disiplin ilmu yang diperlukan untuk menerapkan teks-teks tradisional dalam situasi baru, terutama teologi dan hukum. Hal ini menjawab pertanyaan yang muncul setelah dogmatika: setelah kita mengetahui apa makna ideal dari teks tersebut apakah itu dokumen hukum atau Alkitab, bagaimana kita menerapkannya dengan benar dalam kasus hukum atau dalam khotbah;

Ini adalah tugas yang terbatas dan konkrit, namun sejak awal abad ke-19 hermeneutika diperluas untuk menjelaskan secara umum apa yang dimaksud dengan memahami teks apa pun dalam situasi yang jelas-jelas bukan lagi situasi di mana teks tersebut ditulis. Dan dari situ tinggal satu langkah untuk memperluas disiplin ini lebih jauh lagi dengan bertanya bagaimana mungkin teks besar di sekitar kita, dunia ini, masuk akal bagi kita;

Atas dasar perluasan cakrawala hermeneutis ini, tidak dapat dihindari lagi bahasa kembali menjadi titik fokus penyelidikan filosofis. Dan seperti dalam pemikiran Wittgenstein, cara pandang khusus ini dalam memandang cara kerja bahasa membuat asumsi-asumsi yang lebih tradisional tampak bermasalah.

Namun kesulitan-kesulitan dengan pendekatan-pendekatan tradisional tersebut muncul lebih sedikit dalam kaitannya dengan dugaan penyalahgunaan bahasa secara metafisik; ini lebih merupakan pembatasan bahasa pada sekadar alat yang tampaknya semakin tidak membantu untuk memahami apa arti sebenarnya dari bahasa. Hermeneutika membentuk kesadaran bahasa adalah pintu gerbang yang menghubungkan manusia dengan dunia di sekitarnya, dan oleh karena itu memahami bahasa sama saja dengan memahami apa itu manusia itu sendiri.

Karena alasan inilah ketertarikan abad ke -20 terhadap hermeneutika baik dalam bidang filsafat maupun teologi tidak pernah lepas dari perhatian terhadap eksistensi, yang telah saya bahas beberapa minggu lalu. Teologi hermeneutika, setidaknya dalam salah satu bentuknya, merupakan teologi eksistensial karena adanya hubungan erat antara kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan dunia melalui bahasa dan identitas dasar mereka sebagai manusia.

Namun, dengan mengesampingkan hermeneutika eksistensialis Bultmann dan Martin Heidegger awal. Sebaliknya dua tokoh besar dari paruh kedua abad ke-20 yang telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang bahasa dalam kaitannya dengan tugas teologis untuk berbicara tentang Tuhan, Paul Ricoeur dan Eberhard Jungel. Meskipun yang pertama adalah seorang filsuf dan yang terakhir adalah seorang teolog, keduanya memiliki sejumlah kepentingan mendasar yang relevan dengan topik kita di sini. Yang paling penting, keduanya telah mengembangkan pandangan mereka tentang bahasa agama dan pentingnya bagi teologi dari mempelajari Alkitab karya pertama Jungel bersifat eksegetis, dan Ricoeur telah mengabdikan karya khusus pada tugas interpretasi alkitabiah.

Mengapa hal ini relevan; Baik Ricoeur maupun Jungel bermula dari ketertarikan terhadap bahasa metaforis yang jelas digunakan Jesus dalam perumpamaan-perumpamaannya. Apa yang disampaikan oleh praktik ini kepada kita tentang pesannya, dan bagaimana pemahaman bahasa yang lebih baik dapat bermanfaat dalam hal tersebut; Pandangan tradisional tentang perumpamaan, yang pada dasarnya dikembangkan oleh Aristotle, adalah metafora adalah figur retoris. Dengan kata lain, hal-hal tersebut tidak berkontribusi pada pemahaman kita mengenai permasalahan tersebut, namun hanya menghiasi narasi tertentu. Hal ini mereka lakukan dengan menggabungkan dua kata yang tampaknya berbeda, dan konjungtur ini masuk akal karena adanya tertium comparationis, yaitu kualitas yang dimiliki keduanya. Jadi, jika kita menyebut Achilles seekor singa, kita tidak bermaksud mengatakan ia berjalan dengan empat kaki, berbulu, dan mengaum, tetapi ia sangat kuat dan berani. Kualitas-kualitas ini seolah-olah ditransfer dari singa ke Achilles (metapherein).

Perhatikan menurut teori ini metafora tidak menambah apa pun pada pengetahuan kita tentang salah satu dari dua objek tersebut. Ia tidak memberi tahu kita apa pun yang belum kita ketahui; inilah sebabnya, menurut Aristotle, ini adalah alat retoris. Pada awal abad ke -20, perumpamaan Jesus pada dasarnya dipahami dengan cara yang sama. Namun Ricoeur dan Jungel tidak setuju. Keduanya menduga metafora tidak hanya sekedar memperindah pembicaraan, dan keduanya percaya penggunaannya dalam Perjanjian Baru merupakan indikator penting dari fakta ini. Mari dibahas Ricoeur terlebih dahulu.

Ricoeur sebagai seorang filsuf. Ketertarikannya pada penafsiran teks-teks secara umum meskipun Ricoeur cukup percaya teks-teks Alkitab adalah sesuatu yang istimewa (dan mungkin senang dianggap setengah teolog). Namun, baginya pertanyaan tersebut awalnya dibingkai sebagai pertanyaan filosofis: apa artinya memahami sebuah teks; Tampaknya ada beberapa kemungkinan: ini bisa saja berarti menguraikan kata-kata yang digunakan dalam teks ini. Alternatifnya, seseorang dapat mencoba untuk melihat ke belakang dan memahami jiwa penulisnya. Mencoba memahami teks pada akhirnya akan menjadi tugas psikologis untuk memahami orang yang memproduksi teks tersebut.

Namun Ricoeur menganggap langkah terakhir tidak ada gunanya dan langkah pertama adalah langkah pertama yang terbaik. Yang lebih menarik, menurut Ricoeur, adalah interaksi yang terjadi dari pembacaan suatu teks antara teks dan pembaca. Bagi penerimanya, teks merupakan apa yang disebutnya sebagai dunia teks, yang mengundang sekaligus menantang. Hal ini membuat kita berkeinginan untuk menjadi bagian dari dunia ini, namun jelas kita perlu berubah agar hal ini dapat terwujud. Ricoeur percaya secara umum, agar sebuah teks menjadi bermakna, diperlukan interaksi dengan pembaca, dan interaksi ini melibatkan transformasi orang yang memaparkan dirinya pada teks tersebut. Namun, ini berarti dan mungkin mulai melihat bagaimana hal ini menjadi teologis teks yang dibaca menciptakan realitas baru. Sebuah dunia baru muncul sebelum teks seperti yang dikatakan Ricoeur melalui interaksi antara teks dan penerimanya; dan pemerintah secara aktif terlibat dalam realisasi realitas baru ini.

Apa hubungannya hal ini dengan metafora, dan di manakah peranan teologi; Jelaslah, ketika fungsi sebuah teks dilihat secara fundamental kreatif, menarik untuk bertanya apakah metafora itu sendiri lebih dari sekadar kiasan. Sebaliknya, hal ini tampaknya menjadi alat yang ampuh untuk mentransformasikan realitas yang dibayangkan dalam setiap interaksi antara teks dan pembaca. Dan dari sini nampaknya dalam kasus khusus bahasa keagamaan yang berupaya mengungkapkan realitas yang benar-benar baru Kerajaan Allah yang Jesus katakan sudah dekat metafora akan menjadi sangat penting dan fundamental karena kemampuannya untuk menciptakan realitas baru. realitas.

Menariknya, jika mengingat kembali beberapa gagasan Wittgenstein di kemudian hari tentang bahasa, dapat melihat gagasan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang diinginkan Ricoeur. Keduanya melihat bahasa lebih dari sekadar referensi terhadap realitas; itu memainkan peran dalam proses komunikatif. Bagi Ricoeur, proses ini pada dasarnya adalah proses antara teks dan pembaca, namun hal ini jelas dapat diperluas hingga mencakup contoh komunikasi lainnya.

Perbedaan utamanya adalah bagi Ricoeur, hubungan antara bahasa dan realitas eksternal diperkenalkan kembali dengan perubahan yang luar biasa. Karena bahasa tidak lagi sekadar mencerminkan realitas, namun melalui perannya dalam proses komunikatif, bahasa menciptakan realitas. Hal ini tentu saja kita semua kenal sebagai fiksi, namun Ricoeur bersikeras hal ini tidak dapat ditulis hanya sebagai sebuah penemuan dari suatu realitas semu yang fantastik, namun hal ini pada akhirnya merupakan fondasi dari wahyu eskatologis Allah, dan hal ini adalah, yang paling penting, penjelasan mengapa wahyu seperti itu bisa terjadi dalam sebuah buku.

Eberhard Jungel berbagi sejumlah wawasan dengan Ricoeur, namun ketika seorang teolog menanyakan secara langsung kontribusi apa yang dapat diberikan oleh studi bahasa terhadap pemahaman kita tentang Tuhan. Karya besarnya God as the Mystery of the World pada akhirnya tidak lain hanyalah upaya untuk menjawab pertanyaan ini. Sederhananya, argumennya adalah gagasan metafisik tentang Tuhan, yang diadaptasi oleh teologi sejak lama dan mencoba menemukan Tuhan di balik dunia pengalaman kita, harus mengarah pada lenyapnya Tuhan secara bertahap seperti yang telah kita saksikan selama dua tahun terakhir. ratusan tahun. Oleh karena itu, argumennya sangat dipengaruhi oleh tantangan utama modernitas -- subjudul bukunya menggambarkannya sebagai pencarian landasan teologi orang yang disalib dalam perdebatan antara teisme dan ateisme.

Jungel kemudian menelusuri kebangkitan ateisme dan mencoba memahami perkembangan ini sebagai akibat dari kesalahpahaman tentang Tuhan: Tuhan sebagai aktualitas tanpa potensi; Tuhan sebagai substansi yang tidak dapat diubah semua ini dan gagasan tradisional lainnya tentang Tuhan gagal dalam mengkonseptualisasikan Tuhan yang dibicarakan dalam iman Kristen.

Sebagai alternatif terhadap kisah kemunduran inilah Jungel menghadirkan peran bahasa metaforis, tidak terkecuali dalam pemberitaan Jesus. Kristus, menurutnya, diutus sebagai Sabda Allah, dan hal ini diungkapkan secara tepat dalam kata-kata yang diucapkannya. Perumpamaan-perumpamaan ini mengandung kata-kata yang kreatif mengenai sebuah realitas baru, sebuah realitas yang sangat melibatkan orang beriman kita melihat betapa eratnya hal ini dengan gagasan Ricoeur. Dan karena kedatangan Tuhan ke dalam bahasa manusia inilah, yang menurut Jungel merupakan inti dari Inkarnasi, maka masalah lama teologi negatif dapat dikesampingkan.

Bukunya memuat bab panjang mengenai tradisi via negativa yang hasilnya adalah kita tidak menyadari peristiwa Kristus: bukankah inti dari Inkarnasi adalah Tuhan menjadi manusia, dan jika demikian, siapa yang bisa melakukannya; masih pantaskah umat Kristiani melihatnya sebagai orang yang jauh dan tak terkatakan;

Dan sebuah kesimpulan yang dicapai secara diametral bertentangan dengan argumen Wittgenstein dalam Tractatus. Meskipun Wittgenstein awal mengizinkan versi ekstrem dari teologi negatif, Jungel nampaknya cukup optimis mengenai penggunaan bahasa untuk Tuhan. Tentu saja, keduanya mempunyai pandangan yang sangat berbeda tentang apa itu Allah dan apa makna berbicara tentang Dia.

Bagi Jungel, intinya adalah menemukan Tuhan di dunia, bukan dengan cara liberal yang dangkal, namun dalam arti pesan Injil berbicara tentang transformasi dunia ini melalui kabar baik kedatangan Kristus. Oleh karena itu, Tuhan sebenarnya bukanlah sebuah objek yang berada di pinggiran kapasitas intelektual kita atau sama sekali di luar jangkauan mereka. Intinya bukanlah pada asketisme bahasa, melainkan pada adaptasi etis terhadap kemungkinan dunia sebelum kita mampu berubah dalam terang wahyu Tuhan.

Pertanyaannya di sini adalah apa yang membedakan hal ini dengan penegasan liberal mengenai dunia sebagaimana adanya dan penafsirannya dalam kategori kemajuan; Jungel jelas tidak ingin menempuh jalan ini, namun untuk menghindarinya, bukankah pada akhirnya ia membutuhkan gagasan tentang transendensi dan keterpencilan Tuhan karena tanpa hal-hal tersebut, gagasan tentang Tuhan dan dunia pasti akan runtuh satu sama lain;