Hal itu demi melihat kondisi buruk yang dikhawatirkannya, yang terbukti menjadi kenyataan ketika kemarau panjang melanda pada 1848 dan 1849 sehingga gagal panen sampai-sampai terjadi bencana kelaparan yang mengakibatkan lebih dari 200.000 orang meninggal dunia di daerah Demak dan sekitarnya. (Abdullah Angoedi, "Sejarah Irigasi di Indonesia I", 1984). Pembangunan Bendung Glapan yang dimulai tahun 1852 itu pun baru selesai pada 1859.

Namun kita tak hendak bicara soal sejarah irigasi. Justru penekanannya di sini, kemunduran prasarana-sarana irigasi bukan alasan untuk tidak bisa meraih kemajuan ke depan. Faktanya, memang, pada saat memasuki Pelita I (1969---1974) pun sekitar 60% jaringan irigasi yang ada dalam keadaan rusak, rusak berat, bahkan hancur. Sekarang juga, sampai 2017, mengenai penyelenggaraan OP (Operasi dan Pemeliharaan) yang optimal masih relatif jadi persoalan.

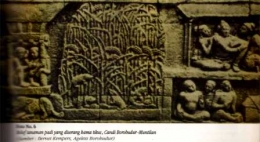

Memahamkan pada petani bahwa padi bukanlah tanaman air, pun hampir-hampir tak mungkin, dan prinsip sawah harus tergenang air berlimpah-limpah, ibaratnya dari zaman Borobudur sampai sekarang tetap tak berubah. Sampai-sampai harus membuat proyek demplot sistem intensifikasi penanaman padi tanpa genangan air. Artinya apa? Artinya, kalau saja pengelolaan tanaman pangan itu sudah dengan sistem korporasi, maka pengoptimalan segala potensi niscaya akan jauh lebih tepat sasaran. Air bisa dihemat dan dimanfaatkan untuk memperluas areal panen. Konsentrasi bisa diarahkan untuk pengembangan teknologi menekan tumbuhnya rumput daripada menangani petani rebutan air untuk menggenangi petak sawah masing-masing dengan air yang berlimpah-limpah.

Harus terjadi lompatan sejauh mungkin dalam penyikapan serta pendekatan pengelolaan pertanian pangan agar kemajuannya tak jauh tertinggal melainkan bergerak dalam keserempakan dengan sub-sub unsur serta dalam unsur-unsur kebudayaan yang lain. Itulah rumusnya. Kalau dikatakan revolusi, ya memang perlu revolusi, dan bila revolusi butuh biaya besar, itu risiko. Khususnya di Pulau Jawa, atau pelaksanaannya dimulai dari Pulau Jawa lebih dulu.

Orang Indonesia tak perlu terpengaruh dengan fakta kesejarahan di belahan dunia lain, yang untuk membangun kota diperlukan budak-budak, yang diperoleh dengan penaklukan ataupun dengan penculikan-penculikan serta perdagangan manusia. Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan kondisi alam dan kultur yang menumbuhkan semangat orang kebanyakan untuk ikut membangun dengan prinsip bekerja demi Tuhan dan negara. Pada dasarnya seperti itu.

Fokus Perhatian pada Fenomena Lebaran

Maka tak layak, umpamanya, menerapkan politik beras murah untuk mendapatkan buruh murah guna mendukung pembangunan kota dan industri perkotaan. Tidak baik pula bila, seandainya, membiarkan desa relatif tak tumbuh sehingga mengalir urbanisan untuk jadi buruh kasar dalam pembangunan kota, ataupun sebagai buruh pabrik di kota dengan impian kebahagiaan yang tak jelas.

Jangan sampai prinsip dalam kultur yang kental itu, prinsip bekerja demi Tuhan dan negara, tidak dimaksimalkan potensinya, padahal niscaya bisa sangat efektif hanya dengan mewujudkan secara optimal kebahagiaan masyarakat dalam pesta rakyat. Oleh karena itu masih kurang juga, kalau saja, berbagai kemudahan dalam mendukung kegiatan mudik lebaran diadakan, tetapi THR (Tunjangan Hari Raya) hanya satu bulan gaji, seperti yang sudah-sudah.

Di dalam ruangan inilah kunci segalanya tersimpan, yaitu di dalam ruangan fenomena lebaran. Bersyukurlah Tuhan telah berkenan dengan bergesernya pesta rakyat yang membahagiakan dari sentralnya di istana, sekarang adanya di masyarakat. Inilah sesungguhnya alat integrasi negara yang utama, termasuk hal-hal yang membahagiakan masyarakat yang dihadirkan oleh negara ataupun negara hadir di dalamnya, dan inilah yang utama. Fokuskan perhatian ke sini.

Perihal ini pula bila di bagian atas tadi ada tertulis begini: "Dalam perkembangannya, nilai-nilai mendasar terkait hal-hal tersebut hingga kini masih ada, dengan modifikasinya bisa ditarik pada ranah kita bicara soal desa-kota atau mengenai kedesaan dan kekotaan." Sesungguhnya secara kultur Indonesia tak mengenal dikotomi desa-kota, tak mengenal dikotomi buruh-majikan, semua bekerja demi Tuhan dan negara, baik untuk kepentingan kota maupun untuk kepentingan desa.

Dari dulu seperti itu, dan sampai sekarang "ruh"nya tetap sama. Perhatikanlah dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, bagaimana orang desa bekerja di kota, orang kota yang orangtuanya juga di kota, buruh dan majikan yang bekerja keras sepanjang tahun, pada dasarnya punya tujuan yang sangat jelas, yaitu memperoleh kebahagiaan di saat lebaran.