"Jika hal ini terus dibiarkan dan tidak ada lagi batas-batas yang jelas antara dua medan berbeda ini maka sesunguhnya benih-benih totalitarianisme itu terus tumbuh. Mungkin dengan varian yang berbeda."

Di Indonesia, kita sudah terbiasa melihat urusan-urusan agama masuk terlalu jauh ke dalam ruang publik. Negara republik yang seharusnya tak boleh punya identitas justru jadi instrumen yang tidak bisa konsisten dalam dirinya sendiri.

Berulang-ulang kali, ranah privat itu 'merusak' tatanan publik. Teranyar kemarin, sebagaimana laporan Tirto (RUU Minol: Kutip Kitab Suci, Riset tak Dalam, Rentan Kriminalisasi, 13 November 2020) dalam pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, para pengusul di lembaga DPR dalam pemaparannya justru memasukkan kutipan ayat kitab suci sebagai salah satu landasan minuman alkohol urgen untuk dilarang.

Ini tentu juga mencederai pluralisme Indonesia. Bukan hanya agama sebenarnya, urusan ekonomi dan urusan ranjang sekalipun juga acapkali secara sewenang-wenang diintervensi jauh ke dalam ruang publik.

Negara seyogyanya harus menjamin bahwa yang privat tidak boleh mengganggu ruang publik. Tapi yang terjadi sebaliknya, sebagai contoh, bukannya merancang aturan yang melarang warga tidak boleh mengemudi dalam keadaan mabuk, legislatif toh justru melarang minum minuman beralkohol. Dasarnya kitab suci pula.

Masih banyak contoh jika mau dirunut sebenarnya. Namun, garis besarnya yakni masuknya ranah privat ke dalam ruang publik bisa jadi merupakan sumber hiruk pikuk persoalan yang selama ini terjadi.

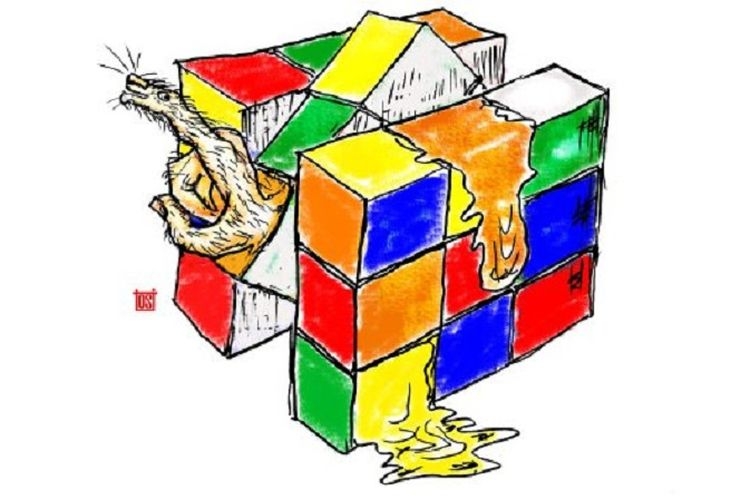

Bahayanya adalah jika hal ini terus dibiarkan dan tidak ada lagi batas-batas yang jelas antara dua medan berbeda ini maka sesunguhnya benih-benih totalitarianisme itu terus tumbuh. Mungkin dengan varian yang berbeda.

Saya akan membedahnya dengan konsep politik Hannah Arendt sebagaimana yang pernah ditulis oleh F Budi Hardiman dalam bukunya (kalau tidak salah) berjudul, Ruang Publik.

Arsitektur Keruntuhan Hannah Arendt Tentang Res Publica

Sejak awal Budi Hardiman sudah mengingatkan kalau konsep Filsafat Politik Arendt sangat kuat berdiri di atas konsep politik Aristoteles dan pengalaman Arendt sendiri berhadapan dengan rezim NAZI yang totaliter.

Keseluruhan bangunan konsep filsafat politik Arendt di dalam artikel ini secara langsung maupun tidak langsung mau menganalisis dan mengupas habis totalitarianisme yang-bagi Arendt sendiri- berpuncak pada pemusnahan ras Yahudi oleh NAZI.

Untuk itu harus diakui pula kalau pisau analisis Arendt tentang politik sangat tajam hingga mampu membongkar kemapanan liberalisme yang ditonggak filsuf-filsuf besar seperti Locke, Hobbes, dan Rousseau.

Arendt membuat distingsi tajam antara manusia politik dan apolitik dalam metafisika politiknya. Baginya, der Mensch atau sang Manusia atau manusia singular adalah realitas abstrak karena itu dia tidak mungkin politis melainkan der Mensch itu, a-politis.

Realitas yang konkret adalah die Menschen, manusia-manusia atau manusia plural. Manusia plural inilah yang bagi Arendt politis. Konsep manusia seperti ini sekaligus mementahkan anggapan konsep manusia zoon politikon-nya Aristoteles.

Arendt memperluas jangkauan pemikiran Aristoteles mengenai oikos dan polis. Oikos, dalam konsep Aristoteles selalu dikaitkan dengan relasi yang menguasai dan yang dikuasai, laki-laki dan perempuan, tuan dan budak karena itu relasi ini niscahya karena tujuannya jelas yakni demi pengembangbiakan dan untuk mempertahankan hidup.

Menurutnya, oikos itu pra politis bukan dalam pengertian state of nature Hobbes atau hubungan-hubungan produksi ala Marx dan bukan juga dalam konsep oikos sebagai rumah tangga, melainkan karena intimitas anonim penguasa dan yang dikuasai.

Dalam hal ini sang diktator dan massanya. Keseluruhan tatanan politis itu tidak termasuk dalam ruang publik melainkan sebatas ruang privat semata.

Tidak begitu jauh berbeda dengan Aristoteles, Arendt pun mengakui baru dalam polis tercipta ruang publik yang tidak terkontaminasi dengan ruang privat. Di dalam polis ada komunikasi publik tiada henti dan solidaritas manusia-manusia (die Menschen). Polis adalah kerajaan kebebasan yang memungkinkan setiap orang berbicara lantang.

Dengan demikian kesimpulan yang sangat bernas bisa ditarik dari konsep Arendt ini; bukan polis yang memungkinkan komunikasi publik, tetapi komunikasi publiklah yang memungkinkan polis. Di dalam polis sendiri tidak ada kepentingan-kepentingan yang dibawa dari ruang privat.

Lalu, apa itu ruang privat bagi Arendt? Jawabannya sederhana saja, ruang privat yang a-politis itu adalah agama, relasi bisnis-ekonomi, komunitas etnis.

Kediktatoran bukan saja intervensi ruang publik terhadap ruang privat, tetapi lebih dari itu, terjadinya kolonisasi ruang publik oleh yang privat.

Budi Hardiman mengangkat contoh kolonisasi itu dengan realitas Orde Lama dimana para konglomerat begitu mempengaruhi pemerintahan politis, agama dikomando oleh kementerian agama, masyarakat luar Jawa di-Jawakan, dan contoh sejenis lainnya. Itu semua jauh dari konsep republik.

Menurut Arendt, setiap orang perlu menyadari posisinya sebagai manusia di dalam ruang publik atau dengan kata lain setiap orang perlu memiliki kesadaran politis dan tidak sibuk mengejar pemenuhan ekonomis dan gairah konsumeristisnya sendiri karena indikasi kapitalis konsumeristis modern ini yang membuat orang mudah 'dikontrol dari luar'.

Dengan demikian suara hatinya mudah diserahkan kepada institusi, tradisi, dan pemimpin mereka, dan bagi Arendt, di sinilah letak benih-benih kediktatorannya muncul.

Sampai pada titik ini, saya perlu memberi apresiasi tinggi atas analisis Hannah Arendt yang begitu tajam dan relevan hingga kini.

Akan tetapi, bagi saya yang membuat filsuf Yahudi-Jerman ini terkenal bukan hanya karena analisisnya terhadap totalitarianisme yang begitu natural dan jernih melainkan juga konsep filsafat politiknya sekaligus menghujam jantung liberalisme yang sangat dipuja-puja sejak awal abad-20 ini.

Singkatnya, di dalam liberalisme wajah totalitarianisme itu muncul secara baru dan terselubung. Bagaimana kebrutalan totalitarianisme itu bisa bertumbuh dalam liberalisme?

Dalam sistem ekonomi sebuah negara liberal, kapitalisme tidak mungkin tumbuh tanpa adanya kerja sama dengan pemerintah. Relasi kaum kapitalis dan pemerintah adalah niscahya dan bagi Arendt, relasi ini pra-politis, selain itu relasi timpang ini merupakan ekspansi yang privat terhadap ruang publik.

Kaum kapitalis membutuhkan stabilisasi dalam negara demi hasil yang memuaskan, dan stabilisasi itu hanya bisa dimungkinkan oleh pemerintahan politis. Sejak lama Arendt sudah melihat gejala negatif relasi ini.

Bahaya kolonisasi 'oikos ke dalam polis' ini-seperti sudah dijelaskan dalam contoh di atas-akan nampak seperti pada masa orde baru dan relasi fungsional Hitler dan para industriawan.

Di sinilah letak bahaya liberalisme, sebab atas dasar stabilisasi, pemerintah bisa berbuat apa saja demi tumbuh-kembangnya kapitalisme yang subur.

Apabila problem-problem ini terus membayangi tanpa ada itikad baik negara untuk mengatasinya, maka kita akan terjun bebas ke dalam totalitarianisme yang baru, di suatu masa nanti.