“Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka” - Ir. Soekarno

Mendengar kalimat tersebut tentunya menumbuhkan semangat terhadap bangsa sendiri, inilah menjadi spirit yang perlu ditanamkan kepada pelaku atau pembuat kebijakan industri mengenai kemandirian bangsa untuk tidak memiliki ketergantungan dengan negara lain.

Tentunya, banyak langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan kemandirian tersebut, layaknya pepatah yang tak asing di telinga kita “banyak jalan menuju Roma” hal ini terwujud dari banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia mengenai kebijakan industrialisasi dari pertama bumi pertiwi hingga merdeka.

Semangat pembangunan industri dalam negeri dimulai pada awal kemerdekaan tahun 1947 ketika Indonesia masih berperang, Kementerian Kemakmuran membuat daftar industri yang perlu dibangun atau ditingkatkan selama sepuluh tahun pertama setelah kemerdekaan. Industri seperti pabrik tekstil, pabrik aluminium, dan pabrik baja dipandang sebagai langkah penting untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

Selama masa pemerintahan Soekarno, pertumbuhan industri Tanah Air tidak sampai 9%, kabinet Natsir (1950-1951) membuat Rancangan Urgensi Ekonomi (RUE) yang berfokus pada pengembangan sektor manufaktur industri.

Presiden Soekarno melakukan intervensi yang kuat terhadap perkembangan industri strategi dan fokus pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang manufaktur (Moon, 2009).

Kemudian pergeseran rezim terjadi, memasuki era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, kegiatan sektor industri Indonesia berkembang secara masif dimulai pada tahun 1970.

Target Indonesia mengejar industrialisasi dilakukan dengan melakukan substitusi impor, diikuti oleh pertumbuhan industri berat yang singkat tetapi mahal.

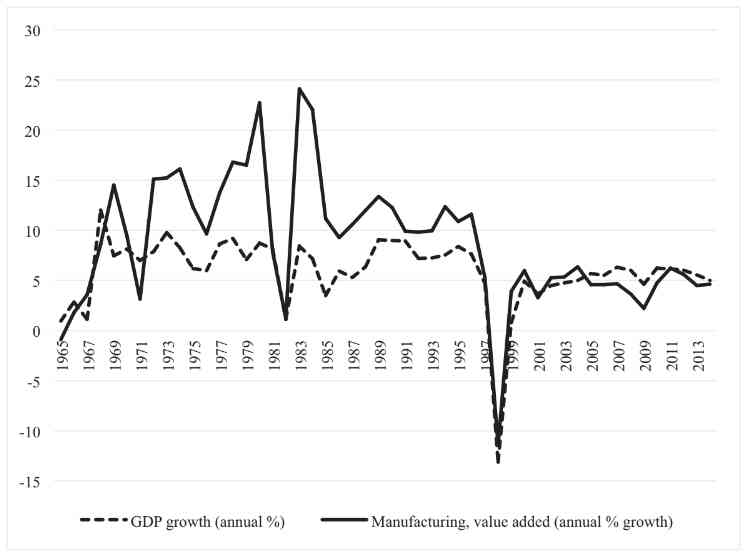

Grafik 1 menunjukan terjadinya peningkatan nilai tambah industri manufaktur Indonesia terhadap PDB pada awal tahun 1970, hal ini menjadi pertanda kebangkitan sektor industri manufaktur di Indonesia.

Nasib buruk terjadi pada negara Indonesia tatkala kebangkitan Industri manufaktur Indonesia tidak berlangsung cukup lama. Indonesia dihantam oleh krisis Asia pada tahun 1997-1998 yang menyebabkan kebangkitan sektor industri manufaktur Indonesia menuju kedigdayaan menjadi sirna, hal ini dapat dilihat dari value added manufacturing Indonesia yang menyentuh angka negatif (Grafik. 1).

Tertabraknya Indonesia oleh krisis, menjadi hambatan bagi Indonesia kedepannya, Indonesia dihantui oleh mimpi buruk deindustrialisasi prematur.

Reformasi Industri: Menilik Kebijakan ‘Anti Deindustrialisasi’

Secara empiris, tarif rate manufaktur Indonesia secara rata-rata menurun dari 8,2% pada tahun 1998, menjadi 6% secara rata-rata pada tahun 2021 (World Bank, 2024). Hal ini, memberikan insentif kepada perusahaan untuk melakukan perdagangan faktor produksi yang lebih efisien jika melakukan impor.

Sejalan dengan penelitian Nurrahma (2013), bahwasanya keterbukaan perdagangan internasional dalam sektor faktor produksi manufaktur memberikan dampak positif kepada industri untuk menciptakan efisiensi maksimal karena penurunan proteksi.

Namun, benefit yang diperoleh dari adanya liberalisasi keterbukaan ekonomi Indonesia berpotensi menjadi bumerang jika Indonesia terus mengandalkan impor, manifestasi fenomena deindustrialisasi prematur akan cepat terjadi.

Pemerintah saat ini telah fokus untuk mengatasi isu deindustrialisasi, dan menjalankan beberapa kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, salah satunya menggunakan kebijakan Non Tariff-Measure (NTM), yaitu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

TKDN adalah kebijakan yang menetapkan standar persentase komponen dalam negeri dalam produksi barang atau jasa tertentu. Saat ini, tingkat kandungan dalam negeri untuk produk Indonesia sekurang-kurangnya memiliki kandungan 25% komponen dalam negeri (Kemenperin, 2022).

Kebijakan tentunya bertujuan untuk membuat keseimbangan dalam mewujudkan kemandirian industri, kebijakan bertahap ini dapat melepaskan ketergantungan dalam negeri akan impor bahan baku, meningkatkan teknologi dan inovasi, serta nilai tambah.

Namun, yang menjadi pertanyaaan adalah apakah kebijakan proteksionisme ini seutuhnya menjadi peluang Indonesia untuk mendongkrak industri Tanah Air dan keluar dari bayang deindustrialisasi?

Masa Depan Kebijakan TKDN, Apakah Menjadi Peluang?

Secara teoretikal, pemanfaatan TKDN dapat mendorong Indonesia untuk dapat bermain dalam kancah Global Value Chain, dan menjadi peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri nasional.

Melalui TKDN, industri manufaktur Indonesia dapat memperkuat posisi dalam rantai nilai global, hal ini disebabkan karena dengan adanya batasan tingkat komponen faktor produksi dalam negeri yang membuat adanya peningkatan dari research and development dalam negeri.

Adanya implementasi kebijakan TKDN, sejalan dengan The Infant Industry Argument. Pada argumen ini, industri yang berkembang sebaiknya dilindungi dari persaingan global sampai industri tersebut stabil dan mampu bersaing dalam perdagangan internasional.

Hal ini terdengar cocok bagi negara Indonesia dengan kondisi sektor manufaktur yang sedang berkembang. Pemberlakuan kebijakan TKDN akan melindungi produsen dalam negeri dari penggunaan faktor produksi luar negeri, mendorong dan merangsang produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan pasar domestik.

Apakah akan semudah itu? Nampaknya tidak jika melihat fakta kompleksitas ekonomi. Posisi Indonesia unggul secara komparatif dalam hal barang mentah dan assembling process.

Namun, rendah dalam memproduksi intermediate goods, fenomena ini menempatkan Indonesia pada posisi yang disebut ‘hollow middle’ karena posisi Indonesia kompetitif dalam produksi bahan mentah dan perakitan produk manufaktur, namun lemah dalam produksi memproduksi bahan baku manufaktur seperti mesin (Urata & Doan, 2021)

Kebijakan Tidak Siap dan Pandangan Merkantilisme Pemerintah

Keberhasilan kebijakan TKDN menyiratkan pandangan ekonomi merkantilis yang melihat kekuatan negara dari perdagangan internasional. Pemberlakuan kebijakan TKDN untuk meningkatkan daya saing secara internasional diberlakukan untuk stimulus produksi dan penggunaan produk lokal.

Pada akhirnya kebijakan TKDN dengan pembatasan impor faktor produksi dan peningkatan ekspor produksi dalam negeri akan menghasilkan trade surplus.

Namun, pada faktanya, pemberlakuan TKDN akan memosisikan perusahaan dalam industri manufaktur tanah air menjadi tercekik jika tidak mempertimbangkan skala produksi dalam industri manufaktur.

Peneliti CSIS, Adinova Fauri mengatakan dalam laman Media Indonesia, pengukuran keberhasilan kebijakan TKDN tidak rasional untuk seluruh industri, yang mana pengukuran keberhasilan kebijakan TKDN diukur melalui adanya penurunan impor dan peningkatan jumlah sertifikasi TKDN.

Kondisi kualitas produksi intermediate goods Indonesia tidak sebaik dengan negara yang memiliki tingkat research and development yang baik, sehingga perlu ada proses selektif dari pemberlakuan kebijakan TKDN.

Pemberlakuan kebijakan yang tidak selektif dan cenderung restriktif justru hanya membuat produktivitas industri menjadi terhambat. Di sisi lain, adanya TKDN akan menyebabkan terjadi peningkatan biaya yang menyebabkan penyesuaian harga pasar (Ing & Grossman, 2023).

Secara empiris, pemberlakuan kebijakan sertifikasi TKDN menurunkan output perusahaan sebesar 0,27 persen dan juga menurunkan produktivitas output perusahaan sebesar 0,39 persen (CSIS, 2023)

Bila kita berkaca pada kasus negara lain, mereka yang pernah menetapkan kebijakan serupa ialah negara Australia dengan industri manufaktur otomotif.

Pada tahun 1960 hingga 1980, kebijakan perlindungan industri otomotif Australia mencapai tingkat yang cukup tinggi, perlindungan industri otomotif melalui persyaratan konten lokal mengakibatkan biaya produksi tinggi, sehingga memberikan dampak negatif terhadap perekonomian (Pursell, 2001).

Maka dari itu, perlu adanya proses selektif dari kemampuan adaptabilitas industri. Produktivitas sektor industri akan menurun seiring dengan peningkatan biaya jika adaptabilitas industri tidak mampu memenuhi persyaratan konten.

Pengalaman industri otomotif Australia memberikan pelajaran tentang biaya tinggi dari kebijakan perlindungan industri yang cukup restriktif dan kurang mempertimbangkan skala produksi.

Memetakan Kembali Kebijakan ‘Anti Deindustrialisasi’

Nampaknya kebijakan TKDN masih memiliki ketidakjelasan objektif, dalam menghadapi kompleksitas ekonomi dan kapabilitas industri Tanah Air. Kebijakan TKDN yang berlaku multisektoral nampaknya tidak melihat dari adanya kapabilitas industri untuk mengikuti kebijakan tersebut.

Indonesia perlu limitasi waktu untuk cermat dengan kemampuan komparatif yang dimiliki, tidak semua sektor harus jadi primadona ekspor dan mewujudkan pandangan “merkantilis” pemerintah, rasanya terlalu naif untuk memaksakan hal tersebut.

Perlu ada pemetaan industri untuk memperjelas kapabilitas kemampuan industri untuk melaksanakan kebijakan TKDN, kebijakan TKDN seharusnya berfokus pada peningkatan produktivitas dan peningkatan daya saing.

Sebagai contoh pada industri manufaktur alat kesehatan, saat ini pemerintah menetapkan persyaratan konten lokal sebesar 60% (IDN Times, 2023).

Bila kita berkaca pada Australia yang lebih dahulu menerapkan kebijakan persyaratan restriktif pada persyaratan konten lokal pemerintah perlu melihat apakah industri terkait telah memiliki kemampuan yang memadai untuk memproduksi alat tersebut.

Mengingat industri kesehatan memerlukan bahan baku khusus dan teknologi tinggi. Perusahaan tentunya memerlukan persyaratan minimum produksi, sedangkan permintaan pasar industri alat kesehatan Indonesia jauh dari persyaratan minimum produksi perusahaan. Jika dipaksakan untuk mengikuti regulasi yang ada, akan menyebabkan terjadi peningkatan biaya yang menyebabkan penyesuaian harga.

Hal ini, jika perusahaan industri manufaktur alat kesehatan mengandalkan impor, akan berimbas pada nilai TKDN yang rendah hingga dibawah penetapan persyaratan konten lokal sebesar 60%.

Selain itu, TKDN akan memberikan insentif pada perusahaan untuk berlomba-lomba pada tingkat komponen lokal, bukan pada kualitas dari barang tersebut.

Jika kualitas barang rendah, tentunya berimbas pada daya saing barang dalam pasar internasional. Di saat yang bersamaan, konsumen domestik akan dirugikan karena mendapatkan kualitas barang yang kurang baik.

Nampaknya, kebijakan ‘anti deindustrialisasi’ perlu adanya perhitungan kembali yang berkaca pada kompleksitas kemampuan dari industri setiap sektor manufaktur di Indonesia. Kebijakan TKDN yang ditetapkan secara multisektoral perlu perhitungan cost-benefit dan objektif yang jelas sesuai dengan kemampuan di setiap sektor.

Hal ini menjadi bumerang untuk Indonesia, dan pemerintah perlu mengeksplorasi kebijakan selain TKDN untuk mendorong kapabilitas industri agar mampu meningkatkan produktivitas dan peningkatan daya saing.

Diulas oleh: Ruiza Rhavenala Rahman | Ilmu Ekonomi 2022 | Manager Divisi Kajian Kanopi FEB UI 2024/2025

References

Centre for Strategic and International Studies. (n.d.). Economic impacts of local content requirements in Indonesia. https://www.csis.or.id/publication/economic-impacts-of-local-content-requirements-in-indonesia/

Gupta, K. (2022, March 31). Catatan hasil nonton acara “Ngobrol Tempo” dengan judul “Substitusi Impor Produk Elektronika.” Krisna “imed” Gupta. https://www.krisna.or.id/post/ngobroltempo/

Ing, L. Y., & Grossman, G. M. (2023a). Local content requirements. In Routledge eBooks. https://doi.org/10.4324/9781003415794

Ing, L. Y., Hanson, G. H., & Indrawati, S. M. (2017). The Indonesian economy. In Routledge eBooks. https://doi.org/10.4324/9781315161976

MEDIANA. (2022, November 23). Rencana Genjot TKDN Perlu Pertimbangan Karakter Industri dan Rantai Pasok. kompas.id. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/11/23/rencana-genjot-tkdn-perlu-pertimbangan-karakter-industri-dan-rantai-pasok?open_from=Search_Result_Page

Moon, S. (2009). Justice, Geography, and Steel: Technology and National Identity in Indonesian Industrialization. Osiris, 24(1), 253–277. https://doi.org/10.1086/605978

Nurcahyadi, G. (2023, May 9). Kebijakan TKDN perlu Selektif, Ini Alasannya. mediaindonesia.com, All Rights Reserved. https://mediaindonesia.com/ekonomi/579876/kebijakan-tkdn-perlu-selektif-ini-alasannya

Nurrahma, T. (2013). Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Efiiensi Teknis Perusahaan pada Industri Manufaktur Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 14(1), 82–108. https://doi.org/10.21002/jepi.v14i1.05

Pursell, Garry. 2001. Australia's Experience with Local Content Programs in the Auto Industry : Lessons for India and Other Developing Countries. Policy Research Working Paper;No. 2625. © World Bank, Washington, DC. http://hdl.handle.net/10986/19604 License: CC BY 3.0 IGO.

Teguh, R. H. (2022, November 8). Kemandirian industri alat Kesehatan, akankah Seindah Harapan. kompas.id. https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/07/kemandirian-industri-alat-kesehatan-akankah-seindah-harapan?open_from=Search_Result_Page

Urata, S., & Doan, H. T. T. (2021). Globalisation and its Economic Consequences. In Routledge eBooks. https://doi.org/10.4324/9781003138501

W, Y. (2023, October 21). Apa itu TKDN? Ini Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya. IDN Times. https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/apa-itu-tkdn-ini-pengertian-jenis-dan-manfaatnya?page=all