Lebih jauh, terdapat risiko ketidaksesuaian menu dengan budaya lokal yang dapat menyebabkan rendahnya penerimaan peserta didik terhadap makanan MBG. Misalnya, di daerah tertentu anak-anak lebih terbiasa mengonsumsi sagu, jagung, atau singkong ketimbang nasi. Oleh karena itu, tim ahli gizi dan budaya daerah harus dilibatkan dalam penyusunan menu agar program benar-benar inklusif dan menghormati kearifan lokal pangan Nusantara. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi FAO (2025) tentang pentingnya culturally adapted food programs dalam kebijakan pangan nasional.

Terakhir, risiko ketergantungan pasokan dari luar daerah juga dapat mengancam keberlanjutan program. Bila pasokan bahan seperti beras, ayam, atau telur bergantung pada wilayah lain, maka biaya logistik dan volatilitas harga akan meningkat. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem “Kawasan Pangan Mandiri MBG”, yakni zona produksi pangan yang terintegrasi dengan sekolah-sekolah penerima manfaat. Konsep ini menghubungkan petani, koperasi, dan dapur sekolah dalam satu rantai pasok tertutup (closed-loop system), sehingga memastikan pasokan stabil dan harga tetap terjangkau.

Dengan mitigasi yang tepat, Program MBG dapat menjadi model kebijakan pangan nasional yang tidak hanya berfokus pada konsumsi, tetapi juga memperkuat ketahanan gizi, keamanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pendekatan berbasis risiko ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak bergantung pada besarnya anggaran semata, melainkan pada desain sistem gizi yang adaptif, aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Rancangan Implementasi MBG Berbasis Makanan Lokal

- Dapur Komunitas Terintegrasi (Community Kitchen Hubs)

- Setiap 5 sekolah memiliki satu dapur lokal.

- Tenaga kerja: ibu PKK, UMKM kuliner, dan kader kesehatan.

- Dilatih oleh ahli gizi dan BPOM daerah.

- Sistem Pengadaan Pangan Lokal (Homegrown Procurement)

- Sekolah bekerja sama langsung dengan kelompok tani dan nelayan.

- Pembayaran nontunai melalui e-Katalog lokal untuk transparansi.

- Audit dan Pelaporan Digital Terbuka

- Setiap sekolah wajib unggah foto menu harian dan laporan bahan baku.

- Sistem peringatan dini jika ada kasus keracunan atau makanan basi.

- Integrasi Edukasi Gizi dalam Kurikulum Sekolah Dasar.

- Setiap menu dijelaskan manfaat gizinya oleh guru.

- Anak belajar mencintai makanan lokal sejak dini.

Risiko utama dan solusi kebijakan operasional

Pelaksanaan MBG dalam skala nasional menghadapi tantangan besar:

- SOP produksi dan distribusi tidak seragam.

Beberapa kasus keracunan muncul karena waktu distribusi lama, dapur tanpa sertifikasi, dan pengawasan minim. Solusinya: setiap dapur MBG harus memiliki standar keamanan pangan dan audit berkala. - Kapasitas produksi melebihi kemampuan dapur lokal.

Alih-alih dapur besar terpusat, lebih baik menggunakan model dapur komunitas kecil (community kitchen hubs) agar distribusi lebih cepat dan segar. - Minimnya pelatihan SDM.

Perlu pelatihan intensif tentang sanitasi, penyimpanan bahan, serta pengelolaan limbah makanan. - Koordinasi antarinstansi lemah.

Kementerian Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian harus memiliki sistem terpadu. BPOM dan BGN dapat melakukan sampling acak untuk mengawasi kualitas makanan MBG. - Rantai pasok bahan baku tidak terorganisir.

Pemerintah perlu membentuk Food Procurement Hubs di tiap kabupaten yang langsung membeli hasil petani lokal dengan harga wajar. - Sistem pelaporan lambat.

Diperlukan sistem digital cepat (misalnya integrasi dengan layanan darurat 119) agar setiap gejala keracunan segera dilaporkan dan ditangani. - Minim transparansi.

Audit publik dan partisipasi komite sekolah harus diwajibkan untuk mengawasi jalannya MBG di lapangan.

Rekomendasi kebijakan dan aksi nyata

- Tetapkan standar nasional gizi dan menu lokal.

Menu MBG harus menyesuaikan potensi pangan tiap wilayah (sagu di timur, jagung di selatan, ubi di Jawa, singkong di Sumatera). - Perkuat kolaborasi antarinstansi.

Pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan perlu bersinergi dalam pengawasan rutin. - Bangun sistem pengadaan berbasis lokal (homegrown).

Gunakan kontrak jangka panjang dengan kelompok tani dan koperasi sekolah agar pasokan stabil. - Dorong inovasi dapur sehat.

Gunakan teknologi sederhana seperti food steamer, cool box, dan pengering tenaga surya untuk menjaga kualitas makanan. - Edukasi anak dan guru tentang gizi.

Program MBG harus diiringi pendidikan gizi agar anak tahu manfaat setiap bahan makanan.

Makanan lokal sebagai fondasi masa depan gizi Indonesia

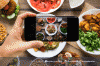

Makanan lokal Indonesia memiliki kekuatan luar biasa untuk menjadi tulang punggung program Makan Bergizi Gratis.

Dengan kombinasi tempe, ikan, ubi, telur, kacang, sayur, dan buah lokal, anak-anak dapat menerima gizi lengkap sekaligus belajar mencintai kekayaan kuliner Nusantara.

Namun, pelajaran besar dari insiden keracunan MBG 2025 menegaskan bahwa gizi baik tidak cukup tanpa manajemen pangan yang baik.

Keamanan pangan, rantai distribusi singkat, dan pelibatan masyarakat harus menjadi prinsip utama agar program MBG benar-benar membawa manfaat, bukan malapetaka.

Jika diterapkan dengan hati-hati dan berbasis komunitas, MBG bisa menjadi simbol kedaulatan pangan Indonesia: anak sehat, petani sejahtera, bangsa berdaulat.

![Nusantara Food Innovation: Tempe, Fish, and Sweet Potatoes in a Sustainable Kitchen [i. AI Curatorial Prompt by Feddy WS, 2025]](https://assets.kompasiana.com/items/album/2025/10/07/image-ca0pfkca0pfkca0p-1-68e5041534777c233c031db2.png?t=o&v=770)

![Nusantara Food Innovation: Tempe, Fish, and Sweet Potatoes in a Sustainable Kitchen [i. AI Curatorial Prompt by Feddy WS, 2025]](https://assets.kompasiana.com/items/album/2025/10/07/image-ca0pfkca0pfkca0p-1-68e5041534777c233c031db2.png?t=o&v=260)