Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pemerintah Umum, Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan luas wilayah kurang lebih 1,904,569 km2.

Menurut hasil penelitian oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang melibatkan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI Angkatan Laut dan Badan Informasi Geo Spasial (BIG) menunjukkan bahwa panjang garis pantai Indonesia tahun 2018 adalah 108.000 Km.

Panjang garis pantai Indonesia merupakan terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada,yakni sepanjang 202.080 km. Luas laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km2 dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yaitu 2.936.345 km2.

Menjadi negara kepulauan terbesar dengan garis pantai yang panjang tentunya memiliki banyak keuntungan bagi Indonesia terutama pada ekosistem pesisirnya.

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, dan perembesan air laut/intrusi, serta dicirikan oleh vegetasi yang khas, sedangkan batas ke arah laut mencakup bagian atau batas terluar daripada daerah paparan benua (continental shelf), dimana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti pengundulan hutan dan pencemaran (Bengen, 2002).

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan pembangunan di pesisir untuk berbagai peruntukan (permukiman, perikanan, pelabuhan, pariwisata, dan lain-lain) telah menyebabkan peningkatan tekanan ekologis terhadap ekosistem pesisir.

Hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir, baik secara langsung (misalnya kegiatan konversi lahan) maupun tidak langsung (misalnya pencemaran oleh limbah berbagai kegiatan pembangunan).

Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY memiliki potensi sumberdaya pesisir yang begitu besar dengan karakteristik spasial yang berbeda-beda sesuai dengan bentang lahannya.

Kondisi ini merupakan suatu potensi wilayah yang perlu dikembangkan. Pesisir Selatan DIY membentang dalam 3 wilayah kabupaten, mulai dari wilayah Kabupaten Kulonprogo, melewati wilayah Kabupaten Bantul sampai dengan wilayah Kabupaten Gunungkidul. Karakteristik yang dimiliki masing-masing pesisir wilayah kabupaten memiliki ciri khas dan potensi yang berbeda-beda.

Di tiga wilayah pesisir DIY, sebagian besar pesisirnya telah dikembangkan dan diperuntukkan bagi pengembangan wisata pantai, sedangkan aspek yang lainnya belum dikembangkan.

Di wilayah Kabupaten Kulonprogo, potensi pasir besi belum dilakukan pengolahan maupun pengelolaan karena adanya hambatan yang berasal dari masyarakat yaitu penolakan kegiatan pertambangan.

Hal ini dipicu adanya ketakutan warga kehilangan lahan pertanian dan informasi yang keliru tentang rencana penambangan. Begitu halnya dengan pengelolaan pesisir di wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul, tidak optimalnya pengelolaan menyebabkan tidak tergarapnya semua potensi yang ada sehingga kurang optimal dalam memberikan pemasukan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik masing-masing kabupaten maupun provinsi.

Pada umumnya kegiatan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem perairan pesisir. Proses fisik yang terjadi di lautan dan daratan secara terus-menerus akan membentuk jenis/tipologi pesisir tertentu tergantung pada proses genetik dan material penyusunnya, sehingga tiap tipologi pesisir tertentu akan memberikan ciri-ciri pada bentang lahan dan berbagai macam sumberdaya yang ada di wilayah pesisir tersebut.

Kajian tipologi pesisir Indonesia ditetapkan dengan menggunakan 3 komponen, yaitu fizikal/abiotik, biotik/hayati, dan kultural/sosio-ekonomi (Suprajaka, et.al, 2005).

Setiap tipologi pesisir mempunyai karakteristik tertentu, khususnya dalam hal pemanfaatan lahan dan tingkat perkembangan wilayahnya. Tipologi pesisir berpasir dan pesisir bertebing merupakan tipologi pesisir DIY, dengan ekosistem yang berkaitan dengan tipologi pesisirnya.

Ekosistem gumuk pasir dan ekosistem karst merupakan tipe ekosistem yang ada di wilayah pesisir DIY. Sebagai daya tarik wisata, ekosistem karst dengan pesisir bertebing curam memberikan keindahan yang lain daripada tipologi pesisir berpasir.

Tipologi pesisir tersebut sebaiknya dilindungi dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak ekosistem asli, terutama penambangan bahan galian golongan C yaitu batu gamping/kapur.

(Dahuri, 2001), menjelaskan definisi pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah:

(1) proses pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan (manusia) yang terdapat di wilayah pesisir dan lingkungan alam (ekosistem) yang secara potensial terkena dampaknya,

(2) proses penyusunan dan pengambilan keputusan secara rasional tentang pemanfaatan wilayah pesisir beserta segenap sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan,

(3) proses kontinu dan dinamis dalam penyusunan dan pengambilan keputusan tentang pemanfaatan berkelanjutan dari wilayah pesisir beserta segenap sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya,

(4) proses kontinu dan dinamis yang mempersatukan/mengharmoniskan kepentingan antara berbagai stakeholders (pemerintah, swasta, masyarakat lokal, LSM) dan kepentingan ilmiah dengan pengelolaan pembangunan dalam menyusun dan mengimplementasikan suatu rencana terpadu untuk membangun (memanfaatkan) dan melindungi ekosistem pesisir beserta segenap sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya, bagi kemakmuran/ kesejahteraan umat manusia secara adil dan berkelanjutan.

Pengelolaan wilayah pesisir DIY secara umum masih banyak menghadapi kendala, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan, kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan yang berbasis kelestarian, adanya pengelolaan yang masih menguntungkan pihak tertentu, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Oleh karena itu pengembangan kawasan pesisir harus mengikuti pola keberlanjutan dan keterpaduan untuk melindungi ekosistem pesisir beserta segenap sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya.

Berikut merupakan hasil penelitian potensi dari Ekosistem pesisir DIY berdasarkan dari karakteristik spasial yang meliputi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul. Pemilihan lokasi didasarkan pertimbangan bahwa di wilayah pesisir DIY memiliki profil wilayah pesisir kabupaten yang berbeda-beda berdasarkan karakteristik spasialnya.

A. Potensi Ekosistem Pesisir Kabupaten Kulonprogo Berdasarkan Karakteristik Spasial

Wilayah pesisir Kabupaten Kulonprogo diantaranya ialah Pantai Congot dan Pantai Glagah. Berikut tabel potensi ekosistem pesisir di Kabupaten Kulonprogo berdasarkan karakteristik sosialnya.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa karakteristik spasial wilayah pesisir Kabupaten Kulonprogo memiliki ciri khas pantai berlereng landai dan bermaterial pasir. Adapun material yang mensuplai wilayah pesisir adalah alluvium dari Gunung Merapi dan Perbukitan Menoreh.

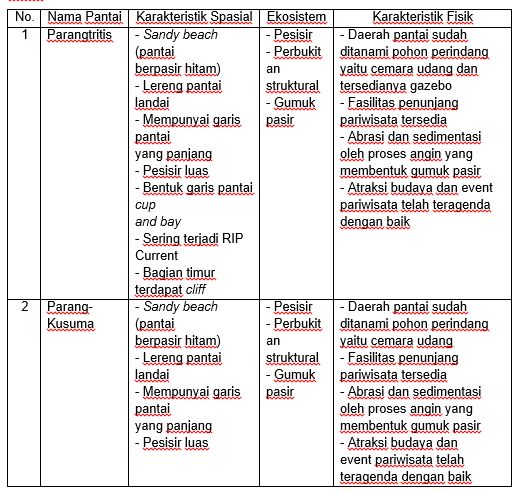

B. Potensi Ekosistem Pesisir Kabupaten Bantul Berdasarkan Karakteristik Spasial.

Kabupaten Bantul terletak di sisi paling selatan dari DIY, berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Pantai yang terkenal di wilayah Kabupaten Bantul antara lain Pantai Parangtritis dan Parangkusuma. Berikut tabel potensi ekosistem pesisir Kabupaten Bantul.

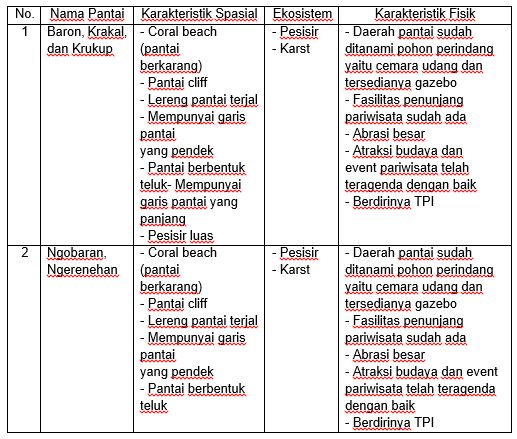

C. Potensi Ekosistem Pesisir Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Karakteristik Spasial.

Pantai karst di wilayah Kabupaten Gunungkidul dari barat ke timur memiliki karakteristik lingkungan pantai yang berbeda-beda. Potensi ekosistem pesisir Kabupaten Gunungkidul.

Oleh : Duwi Ikhsan Darmawan (08181026)

REFERENSI

Bengen, Dietriech G. (2002). Sinopsis: Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya. Pusat kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Dahuri, Rokhmin. (2001). “The Challenges of Public Policy for Sustainable Oceans and Coastal Development: New Directions In Indonesia”. The Global Conference on Oceans and Coasts. UNESCO, Paris, December 3-7.

Suhadi Purwantara, Sugiharyanto, dkk. 2015. “Karakteristik Spasial Pengembangan Wilayah Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konteks UKK DIY”. FIS UNY: Yogyakarta.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI