Tren ala masyarakat modern, kini menjadi patokan pembuktian nilai setiap orang. Jika tidak ingin ketinggalan zaman, masyarakat harus mengikuti tren, mengonsumsi keluaran produk industrial terbaru.

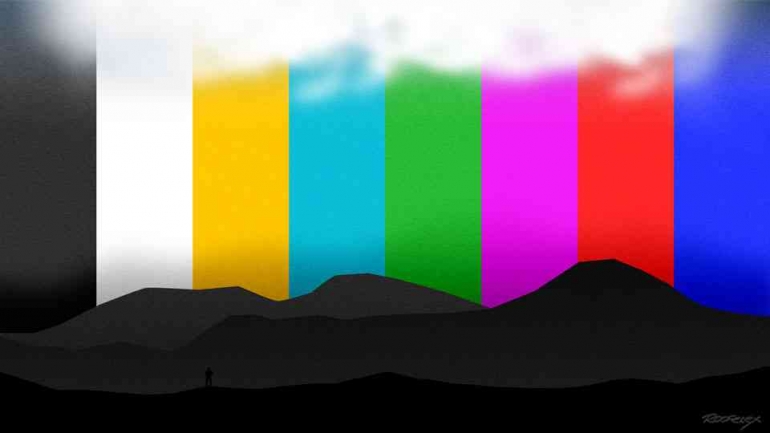

Seperti ikut tren fashion, gaya hidup, bahkan kelas ekonomi dipertontonkan. Ini adalah common sense yang terkonstruk sedemikian rupa, melalui tanda yang bertebaran, seperti 'sampah visual' yang terpaksa kita lihat.

Kebenaran umum ini menjadi patokan bahwa, yang dimuat dalam medium adalah yang sebenarnya (fakta -- baik). Sisi paling bahaya adalah, ketika medium digunakan untuk menampilkan visual yang dibuat seolah-olah fakta dan baik, seperti baliho politik atau unggahan kebencian dalam media sosial.

Pada era Karl Marx (1818-1883), orang yang menguasai zaman adalah orang-orang yang memegang kunci-kunci produksi. Namun, hari ini, tidak ada gunanya di masyarakat, orang yang mempunyai harta berlimpah namun konsumsinya sangat biasa. Manusia hanya akan mempunyai status sosial jika konsumsinya mewah, biarpun secara tataran masyarakat, orang tersebut dalam kelas menengah ke bawah, bukan golongan elit. Ada pergeseran dari produksi ke komsumerisme yang luar biasa.

Dulu di era kapitalisme klasik (sebelum postmodern), setiap orang membeli pakaian atas dasar kebutuhan. Namun kini, kita membeli pakaian punya tujuan lain, yakni untuk bergaya dengan pakaian tersebut yang memuat simbol-simbol dalam visualnya.

Menurut tokoh Postmodern, Jean Baudrillad menyatakan bahwa pola konsumsi masyarakat postmodern ditandai dengan bergesernya orientasi konsumsi, yang semula ditujukan bagi kebutuhan hidup, menjadi gaya hidup. Kelas menengah baginya, disebut sebagai leisure class atau kelas penikmat, yang dapat mengonsumsi produk-produk kapitalis di pasaran.

Konsumsi simbol ini melahirkan spectacle society atau masyarakat tontonan. Masyarakat yang saling menonton dan bertukar simbol. Hari ini, yang dilihat adalah apa yang anda kenakan, apa yang orang lain kenakan, kita satu sama lain saling menonton.

Maka tidak heran, kerap ada seseorang yang merasa canggung ketika memasuki kelompok sosial yang rata-rata serba menggunakan barang mewah. Rasa canggung itu timbul, ketika kita tidak memiliki simbol yang setara dengan mereka untuk saling ditukarkan.

Baudrillad dalam tulisannya simulacra and simulation, ia mengatakan bahwa hal itu adalah efek dari Simulakra. Ada tiga wujud Simuklara: teks, visual (citra), dan peristiwa.

Simulakra ini adalah instrumen yang mampu mengubah hal-hal bersifat abstrak menjadi konkret, begitu pula sebaliknya. Seperti iklan-iklan dalam televisi, yang menyajikan tayangan adegan manusia (konkret) di dalam sebuah layar kaca (abstrak).

Tidak hanya televisi, iklan-iklan dalam bentuk langsung seperti poster atau baliho, bahkan melalui ponsel pintar, sudah menjadi medium diproduksinya simulakra. Pada akhirnya, apapun yang termuat dalam medium tersebut, itulah standar yang disepakati bersama, untuk saling ditukarkan dan dibenarkan.

Distingsi Memaksa Tingkat 'Luxury' yang Sama

Distingsi merupakan jarak sosial yang diakibatkan oleh pilihan selera. Misalnya, konstruksi suatu kelompok atas musik dangdut sebagai low culture (budaya rendah), secara langsung akan berimplikasi pada penilaian kelompok tersebut. Terhadap mereka yang menggemari musik dangdut sebagai 'kampungan' atau 'orang desa'.

Demikian pula pada musik jazz semisal, mereka yang mengonstruksinya sebagai high culture (budaya tinggi), berimplikasi pula pada penilaiannya, bahwa para penggemar musik jazz merupakan orang-orang yang berkelas.

Seperti satu cerita, seorang gadis yang mengunggah sebuah video unboxing tas baru bermerk Charles and Keith dengan diberi judul "my first luxury bag" ramai di jagat maya.

Dari sekian banyak komentar, ada satu komentar tertuliskan "who's gonna tell her?" yang mengisyaratkan bahwa brand Charles and Keith yang dibeli gadis bernama Zoe itu bukanlah luxury brand.

Sampai akhirnya, Zoe mengunggah video untuk membalas komentar tersebut. Bagi Zoe, tas itu adalah tas bermerk termewah yang pertama kali ia miliki dengan harga $80 atau senilai 1,2 juta rupiah. Ia juga menyampaikan dengan isak tangis, bahwa bagi Zoe dan keluarga harga tas itu tidaklah murah. Zoe juga menyinggung perihal ayahnya yang mengumpulkan uang itu dengan susah payah.

Peristiwa yang dialami Zoe adalah contoh dari Distingsi dan menyangsikan bahwa kebenaran dalam medium memang dikonstruk. Media sosial kini memang tempat untuk menunjukkan strata sosial setiap penggunanya. Maka, tidak heran jika standar "kemehawan" memang terbentuk dalam media sosial untuk dipertontonkan. Jika yang ditunjukkan tidak memenuhi standar yang ada, maka akan dipertanyakan oleh para pengguna dengan tidak lain adalah menunjukkan level mewah yang sebenarnya.

Kebiasaan Kapitalis menyebarkan Sampah Visual

Sampah visual merupakan kebiasaan akut para kapitalis yang gencar memasarkan produk-produknya melalui berbagai spanduk berikut banner di pinggiran jalan yang justru mendistorsi alam pikiran kita.

Misalkan, saat kita berjalan di depan gerai sebuah brand mahal yang menampilkan produk keluaran terbarunya. Kita tertarik membeli, namun harga yang dipasang tidaklah cocok dengan kita. Kemudian, kita berpikir bahwa "betapa miskinnya saya" hingga tidak dapat membeli produk tersebut. Ini sejalan dengan pemikiran bahwa lebih baik membeli barang yang dilabeli diskon ketimbang harga normal.

Tidak hanya itu, iklan-iklan di jalanan hingga baliho politik adalah sampah visual yang diproduksi kaum elit untuk mendistorsi pikiran kita. Kita tidak bisa menolak melihat itu, karena visual itu disajikan di ruang publik, tidak hanya satu tentunya. Hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita lihat, tapi terpaksa kita lihat.

Namun, bagaimanapun sampah-sampah visual itu terlanjur diproduksi dan dipertontonkan kepada publik. Kita tidak bisa menolak, hanya bisa mencegah agar tidak memikirkannya hingga seharian, atau bahkan memengaruhi sebuah keputusan yang akan diambil. Contoh, dalam baliho politik tentulah bermuatan politik, namun yang harus diyakini adalah tidak semua yang terpampang adalah kebenarannya, bisa jadi itu hanyalah sebuah pencitraan.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI