Skill adalah kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran dan ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil suatu pekerjaan. Oleh karena itu, deskripsi dan konsepsi yang jelas tentang skill abad 21 yang harus dipahami pemimpin / manager pendidikan sangat diperlukan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah gaya hidup manusia, baik dalam bekerja, bersosialisasi, bermain maupun belajar. Memasuki abad 21 kemajuan teknologi tersebut telah memasuki berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali dibidang pendidikan. Guru dan siswa, dosen dan mahasiswa, pendidik dan peserta didik dituntut memiliki kemampuan belajar mengajar di abad 21 ini. Sejumlah tantangan dan peluang harus dihadapi siswa dan guru agar dapat bertahan dalam abad pengetahuan di era informasi ini.

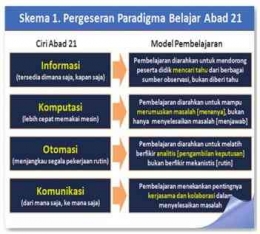

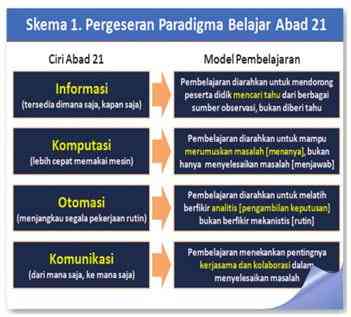

Abad 21 merupakan abad pengetahuan, abad dimana informasi banyak tersebar dan teknologi berkembang. Karakteristik abad 21 ditandai dengan semakin bertautnya dunia ilmu pengetahuan, sehingga sinergi diantaranya menjadi semakin cepat. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan, telah terbukti dengan semakin menyempit dan meleburnya faktor "ruang dan waktu" yang selama ini menjadi aspek penentu kecepatan dan keberhasilan ilmu pengetahuan oleh umat manusia (BSNP, 2010). Abad 21 juga ditandai dengan banyaknya (1) informasi yang tersedia dimana saja dan dapat diakses kapan saja; (2) komputasi yang semakin cepat; (3) otomasi yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin; dan (4) komunikasi yang dapat dilakukan dari mana saja dan kemana saja (Litbang Kemdikbud, 2013).

Dunia pendidikan adalah salah satu wahana yang dipersiapkan untuk memberikan bekal sikap, keterampilan, dan keterampilan bagi masyarakat agar bisa dihidup di tengah-tengah masyarakat kelak. Aktivitas kurikuler yang diselenggarakan di sekolah diarahkan untuk menyiapkan masyarakatmasyarakat masa depan yang sanggup menjalankan roda-roda peradaban masa depan. Abad 21 sebagai peradaban masa depan memilik karakteristik yang jelas berbeda dengan peradaban sebelumnya. Abad 21 adalah milenium ke-3 dalam perhitungan tanggal kalender Gregorian yang dimulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2099 yang akan datang. Di abad ini, ada banyak capaian-capain yang telah dilakukan oleh manusia modern ini. Kita patut berbangga diri atas capai itu. Mulai dari kemampuan manusia menapaki bulan sampai dengan kemampuan kloning genetika, ada banyak sekali catata-catatan yang luar biasa dari kemajuan ilmu dan teknologi yang telah diciptakan. Pendidikan Nasional abad 21 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya (BSNP, 2010).

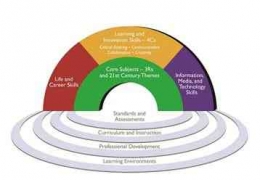

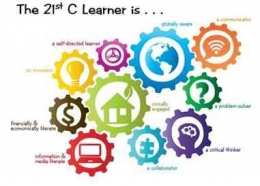

P21 (Partnership for 21st Century Learning) mengembangkan framework pembelajaran di abad 21 yang menuntut peserta didik untuk memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi, media dan informasi, keterampilan pembelajaran dan inovasi serta keterampilan hidup dan karir (P21, 2015). Framework ini juga menjelaskan tentang keterampilan, pengetahuan dan keahlian yang harus dikuasai agar siswa dapat sukses dalam kehidupan dan pekerjaanya.

Sejalan dengan hal itu, Kemdikbud merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis dan kerjasama serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah (Litbang Kemdikbud, 2013).

Untuk menghadapi pembelajaran di abad 21, setiap orang harus memiliki keterampilan berpikir kritis, pengetahuan dan kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi (Frydenberg & Andone, 2011). sejumlah penelitan tentang pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pembelajaran abad 21 telah dilakukan di berbagai negara. Diantaranya yaitu, teknologi web 2.0 cocok untuk memenuhi sebagian tuntutan yang muncul dari masyarakat pembelajar di abad 21 (Yengin, 2014). Kemudian di Portugal, program aplikasi Scratch berhasil memotivasi siswa sekolah dasar kelas 5 dan 6 dan meningkatkan proses belajarnya. Selain itu juga, program aplikasi Scratch berhasil meningkatkan konsentrasi, kreativitas dan kolaborasi siswa (Pinto & Escudeiro, 2014).

Bentuk-bentuk pemanfataan teknologi informasi lainnya yang berkontribusi dalam menyiapkan pembelajaran abad 21 adalah pemanfaatan MOOCs (Goto, Batchelor, & Lautenbach, 2015), pembelajaran berbasis video game (Nino & Evans, 2015), pemanfaatan e-learning baik itu menggunakan LMS (learning management system) atau aplikasi pembelajaran lainnya (Tamimudin H, 2013), dan pemanfaatan mobile learning sebagai media pembelajaran dalam 5 komptensi inti pembelajaran abad 21 (Lai & Hwang, 2014).

Paparan ini adalah untuk mendeskripsikan Skill abad 21 yang harus dipahami manager / pemimpin pendidikan. Kajian atas Skill abad 21 yang harus dipahami manager / pemimpin pendidikan ini menggunakan metode literatur. Metode literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data histories dengan bersumberkan pada literatur-literatur yang tersedia (Burhan Bungin, 2008). Pengertian lainnya, Sugiono (2005:238) menyatakan bahwa metode literatur merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan kata lain metode literatur adalah suatu metode penelitian yang bersumberkan pada literatur-literatur yang tersedia baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Berdasarkan kajian atas literatur tersebut kemudian peneliti melakukan sisntesis dan kesimpulan dalam bentuk deskripsi yang memiliki kebaruan dan memiliki tambahan informasi. Atas dasar pada metode literatur tersebut, penelitian ini memaparkan beberapa hal yang terumuskan dalam rumusan masalah penelitian, yaitu: Apakah yang dimaksud dengan skill? Apa yang dimaksud dengan abad 21? Skill apa yang dibutuhkan abad 21?Apa peran kepala sekolah? Mengapa kepala sekolah harus memahami skill abad 21? Skill apa yang dibutuhkan kepala sekolah dan guru dalam menghadapi abad 21.

Skill merupakan kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran dan ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Ada juga pengertian lain yang mendefinisikan bahwa skill adalah suatu kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan. Gordon (1994:55) mendefinisikan bahwa keterampilan adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Pengertian ini biasanya cenderung pada aktivitas psikomotor. Nadler (1986:73) mendefinisikan keterampilan (skill) adalah kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat diartikan sebagai implikasi dari aktivitas. Dunnette (1976:33) memberikan pengertian keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang merupakan pengembangan dari hasil training dan pengalaman yang didapat. Iverson (2001:133) mengatakan bahwa selain training yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan juga membutuhkan kemampuan dasar (basic ability) untuk melakukan pekerjaan secara mudah dan tepat.

Gibson, (1989 : 54) mendefinisikan bahwa Kemampuan adalah sifat yang di bawa sejak lahir/dipelajari yang memungkinkan seseorang menyelesaikan tugasnya. Gibson, (1989 : 215) Kemampuan menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas/pekerjaan. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya merupakan perwujudan dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Blanchard (1986 : 187) menyatakan bahwa Kematangan pekerjaan (kemampuan) dikaitkan dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan. Gondokusumo, (1983: 9-12) mengemukakan : "Bahwa kemampuan kerja terdiri dari kemampuan fisik dan kemampuan mental. Kemampuan fisik adalah keadaan fisik, keadaan kesehatan, tingkat kekuatan, dan baik buruknya fungsi biologis dari bagian tubuh tertentu, sedangkan kemampuan mental adalah kemampuan mekanik, kemampuan sosial, dan kemampuan intelektual serta menyangkut pula bakat, ketrampilan dan pengetahuan.

Robbins (2000 : 494-495) pada dasarnya keterampilan dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu: (1) Basic literacy skill, Keahlian dasar merupakan keahlian seseorang yang pasti dan wajib dimiliki oleh kebanyakan orang, seperti membaca, menulis dan mendengar; (2) Technical skill, Keahlian teknik merupakan keahlian seseorang dalam pengembangan teknik yang dimiliki, seperti menghitung secara tepat, mengoperasikan komputer; (3) Interpersonal skill, Keahlian interpersonal merupakan kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja, seperti pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas dan bekerja dalam satu tim; dan (4) Problem solving (Pemecahan Masalah), Menyelesaikan masalah adalah proses aktivitas untuk menajamkan logika, beragumentasi dan penyelesaian masalah serta kemampuan untuk mengetahui penyebab, mengembangkan alternatif dan menganalisa serta memilih penyelesaian yang baik.

Hernawan (2006) mengidentifikasi beberapa ciri abad 21 atau era globalisasi antara lain: meningkatnya interaksi antar warga dunia baik secara langsung maupun tidak langsung, semakin banyaknya informasi yang tersedia dan dapat diperoleh, meluasnya cakrawala intelektual, munculnya arus keterbukaan dan demokkratisasi baik dalam politik maupun ekonomi, memanjangnya jarak budaya antara generasi tua dan generasi muda, meningkatnya kepedulian akan perlunya dijaga keseimbangan dunia, meningkatnya kesadaran akan saling ketergantungan ekonomis, dan mengaburnya batas kedaulatan budaya tertentu karena tidak terbendungnya informasi

Ciri abad 21 adalah tersedianya informasi dimana saja dan kapan saja (informasi), adanya implementasi penggunaan mesin (komputasi), mampu menjangkau segala pekerjaan rutin (otomatisasi) dan bisa dilakukan dari mana saja dan kemana saja (komunikasi). Ditemukan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun terakhir telah terjadi pergeseran pembangunan pendidikan ke arah ICT sebagai salah satu strategi manajemen pendidikan abad 21 yang di dalamnya meliputi tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia. Abad ini memerlukan transformasi pendidikan secara menyeluruh sehingga terbangun kualitas guru yang mampu memajukan pengetahuan, pelatihan, ekuitas siswa dan prestasi siswa. Ciri abad 21 menurut Hernawan adalah meningkatnya interaksi antar warga dunia baik secara langsung maupun tidak langsung, semakin banyaknya informasi yang tersedia dan dapat diperoleh, meluasnya cakrawala intelektual, munculnya arus keterbukaan dan demokkratisasi baik dalam politik maupun ekonomi, memanjangnya jarak budaya antara generasi tua dan generasi muda, meningkatnya kepedulian akan perlunya dijaga keseimbangan dunia, meningkatnya kesadaran akan saling ketergantungan ekonomis, dan mengaburnya batas kedaulatan budaya tertentu karena tidak terbendungnya informasi.

Abad ke-21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi, artinya kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Dikatakan abad ke-21 adalah abad yang meminta kualitas dalam segala usaha dan hasil kerja manusia. Dengan sendirinya abad ke-21 meminta sumberdaya manusia yang berkualitas, yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang dikelola secara profesional sehingga membuahkan hasil unggulan. Tuntutan-tuntutan yang serba baru tersebut meminta berbagai terobosan dalam berfikir, penyusunan konsep, dan tindakan-tindakan. Dengan kata lain diperlukan suatu paradigma baru dalam menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Apabila tantangan-tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradigm lama, maka segala usaha akan menemui kegagalan. Tantangan yang baru menuntut proses terobosan pemikiran (breakthrough thinking process) apabila yang diinginkan adalah output yang bermutu yang dapat bersaing dengan hasil karya dalam dunia yang serba terbuka.

Abad ke-21 juga dikenal dengan masa pengetahuan (knowledge age), dalam era ini, semua alternative upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai konteks lebih berbasis pengetahuan. Upaya pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan berbasis pengetahuan (knowledge based education), pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economic), pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge based social empowering), dan pengembangan dalam bidang industri pun berbasis pengetahuan (knowledge based industry). Pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja, dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup (life skills). Abad 21 juga ditandai dengan banyaknya (1) informasi yang tersedia dimana saja dan dapat diakses kapan saja; (2) komputasi yang semakin cepat; (3) otomasi yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin; dan (4) komunikasi yang dapat dilakukan dari mana saja dan kemana saja.

Saat ini, pendidikan berada di masa pengetahuan (knowledge age) dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa. Percepatan peningkatan pengetahuan ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan information super highway. Gaya kegiatan pembelajaran pada masa pengetahuan (knowledge age) harus disesuaikan dengan kebutuhan pada masa pengetahuan (knowledge age). Bahan pembelajaran harus memberikan desain yang lebih otentik untuk melalui tantangan di mana peserta didik dapat berkolaborasi menciptakan solusi memecahkan masalah pelajaran. Pemecahan masalah mengarah ke pertanyaan dan mencari jawaban oleh peserta didik yang kemudian dapat dicari pemecahan permasalahan dalam konteks pembelajaran menggunakan sumber daya informasi yang tersedia Perubahan yang terjadi pada abad ke-21 menurut Trilling and Fadel (2009) adalah: (a) dunia yang kecil, karena dihubungkan oleh teknologi dan transportasi; (b) pertumbuhan yang cepat untuk layanan teknologi dan media informasi; (c) pertumbuhan ekonomi global yang mempengaruhi perubahan pekerjaan dan pendapatan; (d) menekankan pada pengelolaan sumberdaya: air, makanan dan energi; (e) kerjasama dalam penanganan pengelolaan lingkungan; (f) peningkatan keamanan terhadap privasi, keamanan dan teroris; dan (g) kebutuhan ekonomi untuk berkompetisi pada persaingan global.

PERAN KEPALA SEKOLAH

Mulyasa (2007 : 98), menyatakan bahwa kepala sekolah mempunyai 7 fungsi utama, yaitu: (1). Kepala Sekolah Sebagai Educator (Pendidik), (2). Kepala Sekolah Sebagai Manajer,; (3). Kepala Sekolah Sebagai Administrator, (4). Kepala Sekolah Sebagai Supervisor, (5). Kepala Sekolah Sebagai Leader (Pemimpin), (6). Kepala Sekolah Sebagai Inovator, dan (7). Kepala Sekolah Sebagai Motivator.

Purwanto (2002 : 65) , menyatakan bahwa seorang kepala sekolah mempunyai sepuluh macam peranan, yaitu : Sebagai pelaksana, perencana, seorang ahli, mengawasi hubungan antara anggota-anggota, menwakili kelompok, bertindak sebagai pemberi ganjaran, bertindak sebagai wasit, pemegang tanggung jawab, sebagai seorang pencipta, dan sebagai seorang ayah. Penjabarannya adalah sebagai berikut: 1). Sebagai pelaksana (executive), Seorang pemimpin tidak boleh memaksakan kehendak sendiri terhadap kelompoknya. Ia harus berusaha memenuhi kehendak dan kebutuhan kelompoknya, juga program atau rencana yang telah ditetapkan bersama; 2). Sebagai perencana (planner), Sebagai kepala sekolah yang baik harus pandai membuat dan menyusun perencanaan, sehingga segala sesuatu yang akan diperbuatnya bukan secara sembarangan saja, tatapi segala tindakan diperhitungkan dan bertujuan; 3). Sebagai seorang ahli (expert), Ia haruslah mempunyai keahlian terutama yang berhubungan dengan tugas jabatan kepemimpinan yang dipegangnya; 4). Mengawasi hubungan antara anggota-anggota kelompok (contoller of internal relationship). Menjaga jangan sampai terjadi perselisihan dan berusaha mambangun hubungan yang harmonis; 5). Mewakili kelompok (group representative), Ia harus menyadari, bahwa baik buruk tindakannya di luar kelompoknya mencerminkan baik buruk kelompok yang dipimpinnya; 6). Bertindak sebagai pemberi ganjaran / pujian dan hukuman, Ia harus membesarkan hati anggota-anggota yang bekerja dan banyak sumbangan terhadap kelompoknya; 7). Bertindak sebagai wasit dan penengah (arbitrator and modiator), Dalam menyelesaikan perselisihan atau menerima pengaduan antara anggota-anggotanya ia harus dapat bertindak tegas, tidak pilih kasih atau mementingkan salah satu anggotanya, 8). Pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya, Ia haruslah bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan anggota-anggotanya yang dilakukan atas nama kelompoknya, 9). Sebagai pencipta/memiliki cita-cita (idiologist)

Seorang pemimpin hendaknya mempunyai kosepsi yang baik dan realistis, sehingga dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai garis yang tegas menuju kearah yang dicita-citakan; dan 10). Bertindak sebagai ayah (father figure), Tindakan pemimpin terhadap anak buah/kelompoknya hendaknya mencerminkan tindakan seorang ayah terhadap anak buahnya.

Kepala sekolah saat ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan baru untuk memimpin secara efektif baik dari sisi biaya maupun wewenang. McLeod (2010 : 65), menyatakan bahwa peran kepala sekolah sebagai berikut : 1) Peran sebagai Visioner, Jika kita benar-benar berkomitmen untuk mempersiapkan siswa kita untuk masa depan, penting bagi para kepala sekolah untuk melihat cakrawala untuk memproyeksikan bagaimana teknologi akan mengubah lanskap pendidikan dalam waktu yang tidak begitu jauh di masa depan. Visioner melihat ke masa depan, sementara futuristik mempromosikan berpikir dengan anggota komunitas sekolah dan memiliki kemampuan untuk menghubungkan ide-ide dari industri dan bidang lain untuk pendidikan. Jadi tunggu apa lagi jadikan sekolah anda lingkungan pembelajar, hingga semua orang bersedia dan mau untuk belajar dan belajar kembali ('learn dan relearn'); 2). Peran sebagai Agen Perubahan, Banyak sekali model perubahan hasil penelitian yang ada di buku maupun sumber-sumber lain. Silahkan menggunakan yang paling cocok untuk sekolah anda. Seperti kita ketahui, mengelola perubahan sama saja dengan mengelola sumber daya manusia yang ada di sekolah kita. Agen perubahan yang cerdas akan dengan gigih berpatokan pada satu model yang dianggapnya benar sambil tetap terbuka dan membangun saling pengertian dengan guru, siswa dan orangtua, dan terus berusaha dalam jangka panjang. Semua elemen yang ada di sekolah harus memahami proses ini. Pemahaman ini berasal dari diskusi dan dialog terbuka bahwa kepala bisa memulai dan memimpin perubahan. 3) Peran sebagai Kepala di bidang pendidikan (Educational Leadership), Para kepala sekolah selalu harus selalu menjadi sesorang pemimpin di bidang pendidikan, tetapi di abad ke-21 ini kepala sekolah mesti mengerti apa yang efektif dalam penggunaan sumber-sumber belajar, teknolog, dan praktek terbaik dalam belajar mengajar dan dan ia sadar betul bahwa tujuan siswa datang ke sekolah adalah untuk belajar. Kepala sekolah yang berhasil selalu berusaha menggali informasi secara dari manapun. Karenanya seberapapun banyaknya perubahan, sejatinya tujuan belajar dan mengajar tidak berubah karena secara fundamental tetap sama. Kepala sekolah yang baik harus terlebih dahulu mengetahui kurikulum dan kemudian menggunakan pendekatan strategi lain untuk membuat kurikulum bisa berjalan dengan efektif di lapangan. Kepala sekolah harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada guru tentang tujuan mereka, proses yang mereka lakukan dan produk pembelajaran yang dihasilkan; 4). Peran sebagai Role Model, Sementara para kepala sekolah lain bekerja untuk meningkatkan tugas-tugas administrasi saja, saat yang sama kepala sekolah yang cerdas mampu melakukan "walk the talk" dan menunjukkan bahwa dia bersedia untuk belajar dan mengambil risiko dengan teknologi baru atau strategi pembelajaran yang baru. Jika sekolah berusaha menerapkan hal yang baru baik itu teknologi maupun hal lain, kepala sekolah mesti bisa menjadi contoh untuk mau mencoba dan menerapkannya dalam tugas keseharian mereka. Dengan demikian guru, siswa semuanya mendapat contoh tentang bagaimana berubah; dan 5). Peran sebagai Manajer, Tidak ada Kepala sekolah yang ahli dalam semua bidang., begitu pula guru-guru yang dipimpinnya. Seorang kepala sekolah yang jempolan bisa mendistribusikan arus pengetahuan di sekolahnya hingga yang terjadi sekolah bisa menjadi 'sebuah komunitas pembelajar yang professional'. Misalnya dengan mengadakan sesi khusus yang dsitu guru bisa saling mengajarkan hal baru satu sama lain. Bidangnya bisa apa saja dari teknlogi sampai strategi belajar mengajar yang terbaru.

PEMAHAMAN KEPALA SEKOLAH

Patrick Slattery , dalam buku "Curriculum Development In The Postmodern" menyatakan bahwa Pendidikan pada abad ke 21 harus berdasarkan pada lima konsep, yaitu : Pertama, konsep yang berasal dari Dorothy yang mengatakan bahwa pendidikan harus diarahkan untuk perubahan sosial, pemberdayaan komunitas dan membebaskan pikiran, tubuh dan spirit manusia (that teaching must be directed towards social change, community empowerment, and the liberation of the mind, body, and spirit of individual human beings).

Kedua, konsep yang berasal dari Thich Nhat Hanh yang mengemukakan tujuh hal yang harus menginspirasi pendidikann yaitu : (1) Jangan mengidolakan atau terikat dengan teori, ideologi atau agama karena tidak ada kebenaran yang mutlak (Do not idolatrous about or bound any doctrin, theory, or ideology), (2) Jangan berpikir ilmu pengetahuan yang anda miliki sekarang merupakan yang paling benar, hindari berpikir sempit (Avoid being narrow-minded and bound to present view); (3) Jangan memaksakan orang lain, termasuk pada anak-anak dengan cara apapun, baik dengan kekuasaan, ancaman, uang, propaganda bahkan dengan pendidikan (Do not force others), (4) Jangan pernah menghindari kontak dengan orang yang menderita atau harus care dengan sesama (Do not avoid contact with suffering or close your eyes before suffering), (5) Jangan memelihara kebencian dan amarah (Do not maintain anger or hatred), (6) Jangan kehilangan jatidiri dalam keadaan apapun (Do not lose yourself in dispersion and in your surroundings), (7) Jangan bekerja ditempat yang menghancurkan manusia dan alam (Do not live with a vocation that is harmful to human and nature).

Ketiga, konsep yang berasal dari David Ort bahwa dalam konteks penbelajaran, pengembangan kurikulum, dan penelitian, maka seorang tenaga pendidik atau guru harus menggunakan berbagai kesempatan untuk menghubungkan siswa dengan alam semesta, khususnya agar tercipta keberlangsungan hidup bersama (must use every opportunity to connect students to the universe, especially the life-sustaining dimension of the global community on our beautiful yet fragile planet).

Keempat, konsep dari Dietrich Bonhoeffer yang melarang guru melakukan kegiatan pembelajaran dalam keadaan kondisi tertekan. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tak seorangpun dapat berpikir kebebasan secara substansial. Secara sederhana, kebebasan adalah sesuatu yang terjadi kepada setiap orang melalui orang lain. Menajdi bebas berarti membebaskan orang lain (No one can think of freedom as a substance or as something individualistic. Freedom is simply something that happen to me through the other. Being free means being free for the other). Berdasarkan pendapat di atas, maka pendidikan di abad 21 harus menjadi pondasi utama dan tempat bersemainya kebaikan untuk mentransformasi individu dan meperbaharui masyarakat. Oleh sebab itu, guru dan murid harus melakukan kolaborasi sebagai pasangan demi keadilan dan kelangsungan kehidupan.

Asep Herry Hermawan (2010 : 68) menyatakan bahwa format Pendidikan pada abad 21 sebagai berikut : (1) Cyber (E-Learning) Cyber atau electronic learning adalah pembelajaran melalui teknologi computer atau internet. Teknologi belajar ini bisa juga disebut pembelajaran berbasis WEB (WebBased Instruction). (2) Pembelajaran jarak jauh (Open and Distance Learning) merupakan model belajar dimana guru dan siswa tidak belajar di dalam suatu tempat dan waktu yang sama serta tidak bertatap muka secara langsung, namun demikian mereka berkomunikasi secara 2 arah yang dilakukan dengan berbagai cara dan bantuan dari teknologi komunikasi dan informasi. (3) Quantum Learning merupakan metode belajar yang disesuaikan dengan cara kerja otak manusia. (4) Cooperative Learning merupakan pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil yang dapat menumbuhkan kerjasama secara maksimal dan masing-masing siswa belajar satu dengan yang lain. Pembelajar ini mengarahkan siswa agar mempunyai tanggung jawab yaitu belajar konten yang telah dirancang dan semua anggota kelompok bekerja sama. (5) Society Technology Science (STS). Pendekatan ini termasuk pembelajaran IPA dan IPS. Dalam pembelajaran IPA. Konsep ini merupakan gerakan interdisipliner yang relatif baru dikembangkan untuk mengintegrasikan permasalahan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan masyaraka. (6) Accelerated Learning merupakann suatu kemampuan menyerap dan memahami informasi baru secara cepat serta mempertahankan informasi tersebut. Penguasaan metode belajar akselerasi dapat meningkatkan kemampuan belajar secara lebih efektif.

SKILL GURU DAN KEPALA SEKOLAH ABAD 21

Key (2011 : 43) menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat empat dampak pendidikan yang harus dimiliki oleh para siswa untuk menjadi warga masyarakat di era ini. Keempat dampak itu adalah: kemampuan berfikir kritis (critical thinking), kemampuan berkomunikasi (communication), kemampuan berkolaborasi (colaboration), dan kreatifitas (creativity). Penerapan berbagai keterampilan kepala sekolah dalam kaitannya dengan kinerja kepala sekolah perlu dikaji lebih lanjut. Mengingat bahwa hasil uji kompetensi guru yang dilakukan ternyata masih jauh dari harapan.

Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, kinerja dipengaruhi oleh berbagai variabel. Yukl (2002: 10-11) menyatakan bahwa sifat dan keterampilan pemimpin mempengaruhi perilaku dan kekuasaan pemimpin yang selanjutnya berinteraksi dengan variabel situasional eksternal dan variabel intervensi yang pada akhirnya mempengaruhi kinerjanya. Berkenaan dengan kinerja ini, beberapa ahli menyampaikan batasan-batasan yang berbeda namun sebagian besar merujuk pada suatu penyelesaian pekerjaan. Rothwell (1996: 26) menyatakan bahwa memahami arti kinerja adalah penting dalam rangka mengubah pelatihan tradisional menjadi peningkatan kinerja manusia. Kinerja dapat diartikan "sesuatu yang dilakukan; suatu penyelesaian". Pendapat senada disampaikan Stolovich dan Keeps (1992: 14) bahwa kinerja adalah seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. Batasan ini menunjukkan bahwa kinerja merupakan hasil suatu pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki. Agar tindakan yang dilakukan dapat mencapai tujuan maka tindakan tersebut harus didukung oleh kemampuan diri. Sebagaimana disampaikan oleh Donelly, Gibson, dan Ivancevich (1994: 15) bahwa kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Dalam kaitannya dengan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh pemimpin. Keterampilan Teknis (Technical Skills), Yukl (1994: 214) menyatakan bahwa keterampilan teknis (technical skills) adalah pengetahuan tentang metode, proses, prosedur, dan teknik untuk melakukan sebuah kegiatan khusus, dan kemampuan untuk menggunakan alat-alat yang relevan bagi kegiatan tersebut. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yukl bahwa dalam keterampilan teknis termasuk pengetahuan mengenai metode, proses, prosedur, serta teknik untuk melakukan kegiatan yang khusus dari satuan organisasi. Pendapat senada disampaikan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr. (1995: 17) bahwa keterampilan teknis adalah kemampuan manusia untuk menggunakan prosedur, teknik, dan pengetahuan mengenai bidang khusus. Para pemimpin atau manajer yang mengawasi pekerjaan orang lain memerlukan pengetahuan yang ekstensif mengenai teknik dan peralatan yang digunakan para bawahan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Keahlian teknis juga dibutuhkan untuk menangani gangguan-gangguan dalam pekerjaan yang disebabkan oleh kerusakan peralatan, kelemahan kualitas, kecelakaan, material yang tidak cukup, dan masalah-masalah koordinasi. Pimpinan atau manajer yang memiliki keterampilan teknis yang memadai tentu saja dapat melaksanakan pekerjaan manajerialnya dengan baik. Dengan demikian, keterampilan teknis berhubungan dengan Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud keterampilan teknis adalah penggunaan keahlian khusus yang dibutuhkan dalam bekerja, dengan indikator: memanfaatkan peralatan teknologi, melaksanakan prosedur kerja, dan menangani gangguan pekerjaan.

Keterampilan Sosial (Social Skills), Keterampilan sosial yang dimiliki oleh seseorang dapat diamati melalui perilaku sosialnya. Hoffman (2002: 100), menyatakan bahwa orang yang memiliki keterampilan sosial dapat memberi kesan yang lebih baik, dan memperbaiki penampilan pribadi dirinya, dapat menciptakan perasaan positif dalam diri dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kemampuan seperti itu. Keterampilan sosial merupakan kemampuan antarpribadi yang erat kaitannya dengan fungsi komunikasi. Luthan dan Davis (1996: 231) menyatakan bahwa keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orangorang, kemampuan untuk memberikan dukungan individu pada semua tingkatan organisasi. Sementara itu, Cooper (1991: 70-71) menyatakan bahwa kesalahan komunikasi tidak hanya menciptakan stres tetapi juga mengurangi produktivitas, melemahkan kualitas pengawasan, dan mengarahkan kepada kemarahan. Sebaliknya komunikasi yang baik akan memberikan dorongan pada individu dan akan mencapai kepuasan kerja secara umum. Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan keterampilan sosial adalah kapasitas individu dalam berinteraksi dengan orang lain, dengan indikator: melayani orang lain, memberikan dorongan kepada orang lain, berkomunikasi lisan dan tulisan, serta bekerjasama dalam regu kerja.

Keterampilan Konseptual (Conceptual Skills), Keterampilan konseptual berkaitan dengan kemampuan menganalisis suatu permasalahan. Swiderski (2006: 32) menyatakan bahwa keterampilan konseptual adalah keterampilan analitik umum, daya berpendapat, dan proses berpikir logis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada dua komponen dalam keterampilan konseptual, yaitu: penilaian (judgement) dan kreativitas (creativity). Keterampilan konseptual berkaitan dengan kemampuan mengintegrasikan kepentingan dengan aktivitas organisasi. Katz (1984: 90-101) menyatakan bahwa keterampilan konseptual adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas organisasi. Keterampilan konseptual merupakan kapasitas mental. Dessler (2004: 10) menyatakan bahwa keterampilan konseptual tidak hanya berupa kapasitas mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang kompleks namun juga sebagai keterampilan kognitif yang meliputi kemampuan menganalisis, berpikir logis, merumuskan konsep, dan memberikan pertimbangan secara induktif. Berdasarkan uraian di atas, keterampilan konseptual adalah kapasitas individu dalam hal mengkoordinasikan aktivitas sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan indikator: tanggap terhadap perubahan, memanfaatkan peluang, menyampaikan gagasan, dan memberikan pertimbangan penyelesaian masalah.

Keterampilan Manajerial (Managerial Skills), Stewart (2006: 74), menyatakan bahwa sampai saat ini, para ahli teori manajemen telah berusaha mendaftar keterampilan-keterampilan manajerial, meliputi: merencanakan, mengkomunikasikan, mengkoordinasi, memotivasi, mengendalikan, mengarahkan, dan memimpin. Dengan demikian manajemen didefinisikan dalam empat fungsi spesifik, yaitu proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya untuk mencapai tujuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa; Skill merupakan kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran dan ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Ada juga pengertian lain yang mendefinisikan bahwa skill adalah suatu kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan. Ciri abad 21 atau era globalisasi antara lain: meningkatnya interaksi antar warga dunia baik secara langsung maupun tidak langsung, semakin banyaknya informasi yang tersedia dan dapat diperoleh, meluasnya cakrawala intelektual, munculnya arus keterbukaan dan demokkratisasi baik dalam politik maupun ekonomi, memanjangnya jarak budaya antara generasi tua dan generasi muda, meningkatnya kepedulian akan perlunya dijaga keseimbangan dunia, meningkatnya kesadaran akan saling ketergantungan ekonomis, dan mengaburnya batas kedaulatan budaya tertentu karena tidak terbendungnya informasi. Kepala sekolah saat ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan baru untuk memimpin secara efektif baik dari sisi biaya maupun wewenang. Peran kepala sekolah sebagai berikut : 1) Peran sebagai Visioner, 2). Peran sebagai Agen Perubahan, 3) Peran sebagai Kepala di bidang pendidikan (Educational Leadership), 4). Peran sebagai Role Model, dan 5).Peran sebagai Manajer. Dalam kaitannya dengan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu Keterampilan Teknis (Technical Skills), Keterampilan Sosial (Social Skills), Keterampilan Konseptual (Conceptual Skills), dan Keterampilan Manajerial (Managerial Skills),

REFERENSI

Arul, M.J. Managerial Skills. Anand: Institute of Rural Management Publisher, 2006.

Cunningham, William G. and Paula A. Corderio. Educational Leadership: A Problem -- Based Approach. New York: Pearson Education, 2003.

David, Devins, Steve Johnson, and John Sutherland. "Different Skills and Their Different Effect On Personal Development". Jurnal of European Industrial Training, Volume 28 No. 1, 2004.

Dessler, Garry. Management Skills. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 2004. ________. Management: Principles and Practices for Tomorrow's Leaders. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 2004.

Frydenberg, M., & Andone, D. (2011). Learning for 21 st Century Skills, 314--318.

Goto, J., Batchelor, J., & Lautenbach, G. (2015). MOOCs for Pre-Service Teachers: Their Notions of 21st Century Learning Design. In IST-Africa Conference (pp. 1--9).

Gibson, James L., John M. Ivancevich, and James H. Donnelly Jr. Organizational Behavior: Structure, Process. Texas: Business Publications Inc., 1985.

Gibson, James L. et al. Organizations; Behavior, Structure, Process. New York: McGrawHill Education, 2006. Lefton, Robert E. and Victor R. Buzzotta. Leadership Through People Skills. New York: McGraw-Hill Companies, 2005.

Kemdikbud. (n.d.). Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Provinsi. Retrieved September 29, 2015, from http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php

Lai, C.-L., & Hwang, G.-J. (2014). Effects of Mobile Learning Participation Time on High School Students' 21st Century Core Competences. 2014 International Conference of Educational Innovation through Technology, 205--211. http://doi.org/10.1109/EITT.2014.40

Litbang Kemdikbud. (2013). Kurikulum 2013: Pergeseran Paradigma Belajar Abad-21. Retrieved September 29, 2015, from

Nino, M., & Evans, M. (2015). Fostering 21st-Century Skills in Constructivist Engineering Classrooms with Digital Game-Based Learning. IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias Del Aprendizaje, 8540(c), 1--1. http://doi.org/10.1109/RITA.2015.2452673

P21. (2015). Framework for 21st Century Learning. Retrieved September 28, 2015, from http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015.pdf

Pinto, A., & Escudeiro, P. (2014). The Use of Scratch for the Development of 21st Century Learning Skills in ICT. In Information Systems and Technologies (CISTI), 2014 9th Iberian Conference on (pp. 1--4). Barcelona: IEEE. http://doi.org/10.1109/CISTI.2014.6877061

Rivai, Veithzal and Ahmad Fawzi Mohd. Basri. Performance Appraisal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Review of Trends from Mobile Learning Studies: A Meta-Analysis. Computers and Education, 59 (2), 817--827. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.03.016