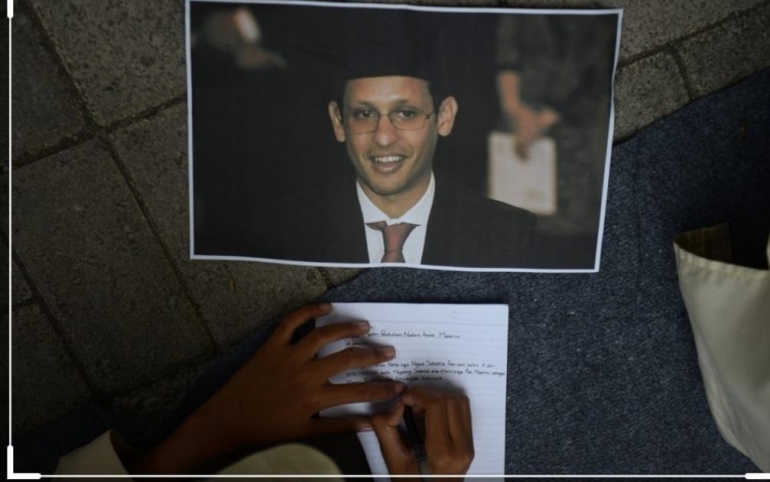

MENTERI TERMUDA DI SISTEM PENDIDIKAN TERBESAR KE 4 DI DUNIA

Dunia pendidikan Indonesia pada saat ini menjadi sangat menarik. Kehadiran Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan seseorang dari generasi milenial dan punya pengalaman inovasi Gojek merupakan suatu kejutan.

Ini terjadi tidak lama berselang dengan penganugerahan Nobel bidang Ekonomi kepada Trio Esther Duflo, Abhijit Banerjee, dan Michale Keremer yang pernah melakukan riset terkait dampak pembangunan SD Inpres di tahun 1973 sampai 1978 di masa Presiden Suharto. Studi itu mencatat bahwa pembangunan SD Inpres mempengaruhi pencapaian pendidikan dan tingkat pengupahan guru di Indonesia.

Temuan dan kemenangan trio ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi para pengambil kebijakan di Indonesia tentang pentingnya analisis yang baik atas situasi dan konteks pendidikan di Indonesia, serta kebijakan yang tepat untuk memecahkan persoalan kemiskinan yang menjadi konteks besar pembangunan. Tentu saja, konteks yang terjadi saat ini telah bergerak.

Kembalinya cakupan pendidikan tinggi ke dalam Kemendikbud juga punya arti penting. Ini sempat membingungkan karena nomenklatur itu tidak (belum) konsisten disebutkan di berbagai media. Pantas Nadiem Makarim menyebut soal 'link and match' di hari pelantikannya karena isu ini lebih berfokus pada 'secondary education' atau pada pendidikan tinggi.

Saya pada awalnya ragu kepada Nadiem. Namun, ketika ia mengatakan tak memiliki program 100 hari dan ia akan mendengra, saya punya harapan. Ini suatu hal yang baik, mengingat isu pendidikan kita luar biasa kompleks. Juga pendidikan harus dilihat sebagai program jangka panjang, yang Indonesia tidak memilikinya.

Apa yang saya tulis hanyalah hendak menggambarkan sketsa isu yang ada. Banyak potongan yang tak utuh, namun itupun sudah menunjukkan betapa kompleksnya persoalan. Bukan untuk menakut-nakuti. Sekedar untuk berbagi. Semoga Pak Menteri tidak gamang, mengingat ia tak pernah merasakan seperti apa bersekolah di negeri ini.

SITUASI SECARA UMUM

Menurut UNESCO, tingkat literasi kita cukup tinggi yaitu pada 95% (2015). Di kalangan kelompok muda, angka literasi mencapai 99.67%. Namun, tes bagi murid sekolah internasional melalui Programme for International Student Assessment (PISA) yang dilakukan oleh OECD di tahun 2015 menunjukkan bahwa kinerja murid Indonesia pada bidang studi sains, matematika dan membaca lebih rendah dari rata rata negara OECD.

Studi itu menyebutkan bahwa 42% murid Indonesia yang mengikuti tes PISA gagal memenuhi standard minimum di ketiga bidang studi, jauh di bawah negara tetangganya, Malaysia, Vietnam dan Thailand.

Kroni atau KKN dalam rekrutmen guru yang berasal dari lulusan universitas bukanlah rahasia. Ini menyebabkan murid cenderung mendapatkan guru yang tidak memenuhi syarat.

Analisis yang disusun oleh Lowy Institute "Beyond access: Making Indonesia's education system work" melihat kesenjangan sistem pendidikan sebagian besar negara Asia Tenggara adalah disebabkan oleh keputusan politik dan kekuasaan tinimbang karena kesenjangan anggaran. Keputusan otonomi daerah, penambahan kurikulum atas muatan normatif maupun propaganda menjadi tanggungan sistem pendidikan kita. Hal ini menyebabkan, walaupun Indonesia bisa membuat murid lebih lama mengenyam bangku sekolah, namun sistem sekolah tidak berhasil membuat murid belajar dan menerima pendidikan yang seharusnya.

The World Education News (WES), suatu lembaga nirlaba yang membantu mengevaluasi standar internasional pendidikan menerbitkan laporan tentang status pendidikan di Indonesia. Satu hal, Indonesia dicatat sebagai negara dengan keberadaan sekolah internasional tertinggi di Asia Tenggara. Sekolah sekolah yang mengintegrasikan kurikulum international dengan sebutan 'kerjasama antara sekolah' yang memungkinkan murid belajar dengan kurikulum nasional namun dengan akreditasi internasional. Sekolah semacam ini diwajibkan memasukkan bidang studi bahasa Indonesia dan mulok, sementara menggunakan bahasa Inggris dalam penyampaian proses belajar.

Situasi murid di sekolah sekolah di Indonesia juga beragam. Terdapat kelompok murid sekolah dari kelompok sangat miskin, berada di tempat terpencil, dan miskin fasilitas. Mereka harus berjalan kaki jauh untuk ke sekolah. Bahkan, kadang harus melewati sungai atau danau, menyeberanginya dengan perahu. Meski studi Beyond access: Making Indonesia's education system work"menggarisbawahi soal kualitas pendidikan, persoalan akses tetap masih masalah.

Meskipun upaya peningkatan akses pendidikan telah mampu menurunkan angka tidak sekolah pada semua kelompok umur, namun angka tidak sekolah pada kelompok usia 16-18 masih cukup signifikan yaitu sebesar 22,8 persen. Ini hal yang serius.

Dalam hal anggaran pendidikan, konstitusi mengatur minimal 20% dari APBN (hanya 1% pada tahun 1995) untuk mendorong kompetisi di tingkat internasional, namun desentralisasi pendidikan membawa dampak besar. Standard kurikulum pada semua tingkatan sulit untuk dilakukan dengan baik.

Soal keberagaman bahasa, bentangan wilayah Indonesia yang luas di antara 17.000 pulaunya menjadi bagian dari tantangan dalam mendorong peningkatan partisipasi murid sekolah. Tentu saja rasio jumlah murid dengan tenaga guru dan fasilitas serta ruang kelas dan perpustakaan tidak merata. Di sini, terasa sekali betapa sektor pendidikan harus menyangga beban keputusan politik.

KERUSAKAN BANGUNAN SEKOLAH ADALAH ISU AKSES DAN TATA KELOLA

Kita tak boleh menutup mata bahwa akses pendidikan masih merupakan pesoalan. Kerusakan bangunan sekolah adalah salah satunya.

Di tahun 2019 ini saja kita telah mencatat berbagai berita soal sekolah yang rusak berat dan bahkan ambruk. Coba ketik #sekolahrusak atau #sekolahambruk di Kompas.com, dan kita semstinya melihat realitas yang perlu tanggap darurat. Bagaimana tidak?

Laporan Kilasan Kinerja 2018 Kemdikbud mencatat bahwa 1,2 juta atau 69% dari 1, 17 juta ruang kelas di seluruh Indonesia alami kerusakan. Di antara bangunan sekolah SD yang berjumlah 1 juta sekolah, yang rusak adalah sekitar 74% ruang kelas SD, sekitar 10 % diantaranya rusak berat.

Selanjutnya, untuk ruang kelas SMP yang berjumlah 358.000 sekolah, 70 % rusak sementara sekitar 11% di antaranya rusak berat. Untuk ruang kelas SMA terdapat 160 ribu, terdapat 55% yang rusak, sementara sekitar 4% adalah alami rusak berat. Di antara sekitar 162.000 gedung SMK, dicatat 53 % rusak, dan sekitar 3% di antaranya adalah rusak berat. Untuk SLB, di antara 22.000 sekolah, 64% di antaranya rusak dan 4% di antaranya rusak berat.

Sebetulnya program rehabilitasi dan renovasi sekolah hendak menyelesaikannya, namun demikian Kemdikbud melaporkan bahwa terdapat implementasi yang tidak sesuai sasaran. Di tahun 2018 hanya 588 SD berhasil direhabilitasi dan 2 sekolah direnovasi, sementara terdapat 3.815 SMP direhabilitasi 100 SMA direnovasi.

Persoalan kerusakan karena bencana perlu diperhatikan. Deretan daftar sekolah rusak meningkat dengan adanya kerusakan 26 bangunan sekolah yang terdiri dari 19 unit SD, 7 unit SMP yang tersebar di 21 desa di 5 kecamatan setelah gempa di Halmahera beberapa hari yang lain. Belum lagi bencana di Ambon dan juga konflik di Papua.

Pemerintah telah menganggarkan Rp 6,5 triliun untuk memperbaiki sekolah, madrasah, dan pasar sepanjang 2019. Diharap dalam 2-3 tahun, tak ada lagi sekolah rusak. Ini tantangan. Isu sekolah rusak masal ini memasuki status darurat.

Pemerintah telah pula menyediakan anggaran pendidikan melalu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengalir ke sekolah sekolah penerima program BOS. Kemendikbud menginformasikan bahwa masalah utama dari tertundanya penyelesaian rehabilitasi dan renovasi sekolah adalah karena kesulitan akses transportasi dan kondisi geografis.

Suatu artikel yang ditulis oleh Lizzie Blaisdell Collins, etALL, " Improving School Buildings in Indonesia" yang dirilis pada Januari 2019 mencatat bahwa persoalan terkait kualitas bangunan sekolah pada umumnya tidak memadai. Kualitas banyak bangunan sekolah adalah 'nyaris' selesai. Ini tentu rentan bagi murid, apalagi bangungan tidak dibuat dengan standar tahan gempa.

Artikel Lizzie menyebut pula bagian bagian dari bangunan yang hilang pada umumnya tidak dikembalikan posisinya ke standard yang seharusnya. Pintu dan jendela sekolah pada umumnya rusak. Tembok pemisah ruang berkualitas buruk dan tidak sesuai ukuran.

Bangunan bangunan ini pada umumnya dikerjakan oleh kontraktor lokal yang sering tak memiliki pengalaman mengerjakan bangunan besar. Juga ini dibangun tanpa didampingi desainer pembangunan sekolah. Pilihan pada materi, bata dan detil bangunan dinilai rendah. Kualitas pegangan pintu ruang kelas pada umumnya rendah dan ketika rusak tidak diganti.

Walaupun memang laporan dibuat dalam rangka membuka kerja kemitraan di tingkat lokal, namun analisis dan data yang ada bisa jadi acuan.

Bila dilihat pada masifnya jumlah dan prosentase kerusakan sekolah, dapat diperkirakan bahwa kerusakan ini bukan hanya karena persoalan tertundanya rehabilitasi dan renovasi sekolah , tetapi juga karena alasan lokasi geografis dan transportasi, serta persoalan pengawasan dan korupsi.

Berbagai laporan terkait penyelewengan penggunaan Dana BOS telah kita kenal. Ini termasuk 1) isu maraknya penyelewengan ketika Kepala Sekolah diminta menyetor sejumlah uang tertentu kepada pengelola dana BOS di Diknas dengan dalih mempercepat proses pencairan dana BOS bisa dipercepat;

2) Kepala Sekolah juga diminta menyetor sejumlah dana tertentu kepada oknum pejabat Diknas dengan dalih untuk uang administrasi; 3) Para Kepala Sekolah menghimpun dana BOS untuk menyuap pegawai BPKP; 4) GI dana BOS tidak sesuai prosedur dan petunjuk teknis. Aduan semacam ini ada di mediq, antara lain di Teraslampung.com pada 2015.

GURU, PENGGAJIAN, DAN KURIKULUM

Data Sekretaris Jenderal Persatuan Guru Indonesia (PGRI) menyebutkan bahwa hingga Agustus 2019 Indonesia masih kekurangan guru sebanyak 1,1 juta orang. Sementara data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menunjukkan terdapat kekurangan guru sebesar 870 orang per 31 Desember 2018. Kekurangan guru ini terbanyak dialami di tingkat SD.

Kekurangan ketersediaan guru ini adalah karena beberapa sebab, antara lain:

- Tiap tahun terdapat sekitar 45.000 sampai 50.000 guru pensiun per tahun;

- Kebijakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tenaga kependidikan selama lima tahun;

- Pada saat yang sama terdapat banyak guru dengan status honorer

Study on Teacher Absenteeism in Indonesia 2014 yang dilakukan the Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2014 menghasilkan temuan bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat absentisme guru di sekolah yang sama dari 19 % pada 2003 menjadi 9,8% pada tahun 2014.

Bukan berarti persoalan absentisme guru atau guru membolos tak ada lagi. Data menunjukkanbahwa dari 20 sampai dengan 24 hari kerja guru, terdapat sekitar 2 sampai dengan 2,4 hari guru absen atau membolos.

Untuk itu, direkomendasikan agar peran guru diklarifikas. Juga, lingkungan sekolah diperbaiki agar dapat meningkatkan proses belajar murid. Sesuai Undang Undang no 7/2008, minimal, seorang guru mengajar 24 jam dan paling banyak 40 jam untuk tatap muka dengan murid.

Juga, guru dapat mengakumulasi jumlah mengajar pada sekolah yang berbeda, sesuai dengan Keputusan Kementrian Pendidikan no 15 tahun 2010 terkait standar layanan minimum. Terdapat sedikit perbedaan terkait guru madrasah dan ini diatur oleh peraturan Kementrian Agama nomor 1 tahun 2013.

Rata rata gaji guru adalah antara Rp 2,4 juta (disebutkan oleh 3,752 responden) sd Rp 2,6 juta (disebutkan oleh 2,437 responden). Terdapat 6,4% guru yang mengatakan gaji mereka tidak terlalu rendah (disebutkan oleh 4.728 orang), sementara 9,5% mengatakan bahwa gajinya terlalu rendah (disebutkan oleh 2.870 orang).

Keberagaman wilayah membuat nilai ini menjadi relatif dalam hal kecukupan. Logikanya, tentu perlu dipertimbangkan agar gaji guru jangan sampai di bawah UMR, tentu ini akan menjadi insentif negative atas penghargaan pada guru dan upaya meningkatkan kualtias guru.

Seperti yang saya pernah tulis di artikel terdahulu, di Jayapura, saya sempat mewawancarai seorang guru SMP. Guru yang mengajar di sekolah katolik di Jayapura ini menceritakan bahwa untuk menambah pendapatan, ia terpaksa narik ojek. Hampir tiap malam ia naik ojek. Sialnya, suatu saat ia menjemput seorang perempuan pekerja seksual disuatu hotel, yang ternyata adalah muridnya. Tentu saja, sang murid memohon mohon agar hal ini tidak diceritakan kepada kawan kawannya atau kepada sekolahnya, sementara sang gurupun meminta si murid untuk tidak menceritakan kasus ini karena terdapat larangan dari pihak sekolah agar guru tidak ngojek.

Tentu ini situasi yang tidak mudah. Banyak guru stress karena tugas mengajar dan administrasi, di samping isu tingginya kebutuhan hidup yang tidak bisa dijawab oleh gajinya.

Di Aceh, saya bertemu dengan ibu guru yang sudah lebih dari 10 tahun menjadi guru honorer. Tentu saja kemudian ia memilih lebih aktif di koperasi kopi yang menurut dia lebih membawa semangat dan lebih menjanjikan.

Namun, ia tetap pada pekerjaannya sebagai guru honorer, karena status guru dilihat baik. Di kota, para guru honorer yang berpendidikan sarjana S1 juga sering membantu menjadi enumerator survai yang diadakan pemerintah, misalnya terkait Program Keluarga Harapam (PKH).

Di desa terpencil di Lombok Timur, seorang guru honorer yang telah bekerja selama 10 tahun mengajar 5 kelas paralel. Iapun menjadi kader Posyandu dan mewakili pak Kepala Dusun untuk pertemuan di dalam desanya. Purna waktu yang menyisakan sedikit hari saja. Soal adanya guru honorer yang bekerja lebih dari 5 sampai 10 tahun banyak terjadi di Indonesia.

Walaupun beberapa media memberitakan bahwa gaji guru honorer berpendidikan S1 adalah di bawah UMR yaitu Rp 1 juta untuk sebulan, namun di beberapa wilayah ditemukan bahwa guru honorer SD yang menerima gaji Rp 500.000 untuk 3 bulan. Jadi honor per bulanya adalah sekitar Rp 160.000,-. Hal ini bukan rahasia lagi.

Gaji guru honorer sepenuhnya tergantung pada kepala sekolah. Selain dari dari dana BOS juga dari APBD pemerintah daerah setempat. Pihak sekolah memang membatasi pengeluaran untuk guru honorer karena yang mengeluarkan dana adalah kepala sekolah, bukan sekolah. Mereka khawatir akan terjadi 'temuan'.

BEBAN BELAJAR MURID

Seorang kawan yang juga ibu guru di sebuah SMA di Muntilan, Jawa tengah sering mengeluh tentang beban belajar murid. Bergantinya sistem kurikulum yang bertambah jumlah mata ajarannya. Selain guru harus menyesuaikan diri, muridpun banyak terbebani. Persoalan persoalan kurimkulum selalu jadi momok setiap ganti tahun ajaran.

Oleh karenanya, mungkin perlu menjadi pertimbangan Mendikbud baru untuk tidak selalu menambah materi dalam kurikulum. Saat ini sering kali materi dan kurikulum belajar dibebani dengan materi pendidikan sosial pembangunan yang seharusnya menjadi tugas pemerintah.

Soal penangkalan hoax, anti-radikalisasi, soal e-sport, soal HIV/AIDS didorong dorong untuk menjadi bagian dari kurikulum. Padahal begitu banyak cara membahas substansi tanpa harus merubah kurikulum.

Di beberapa sekolah SLTA di Jakarta dan di kota besar di Indonesia, masih terdapat proses pendisiplinan melalui pelatihan atas kerjasama sekolah dengan militer (Kopasus, Angkatan Laut, atau lainnya). Padahal ini SLAT umum, bukan sekolah dengan dasar militer. Program semacam ini perlu dikajiulang manfaarnya.

Ini tentu punya persoalan sendiri. Sementara tantangan murid yang melihat dunia luas dari media sosial dan 'gadgetnya', berikut dampak dampak sampingn yang luar biasa.

Perhatian pada relasi guru, murid dan orang tua juga perlu jadi prhatian. Persoalan kekerasan dua arah antara guru dengan murid, juga antara guru dengan orang tua adalah tantangan yang perlu jadi perhatian. Ini semestinya menjadi pekerjaan bersama.

Menyalahkan orang tua semata dengan nilai nilai normatif juga bukanlah jawaban. Kita hidup dalam tatanan sosial dan itu menjadi konteks yang dinamis di mana murid, guru, dan orang tua serta sistem pendidikan juga berelasi.

PENDIDIKAN TINGGI

Indonesia yang menjadi rumah lebih dari 4.000 lembaga pendidikan tinggi yang terdiri dari universitas, akademi, politeknis dan institute. Data yang dirilis Global Business Guide Indonesia (GBG Indonesia) menunjukkan bahwa sekitar 90% dari lembaga itu didanai oleh swasta, sementara selebihnya dikelola oleh pemerintah.

Pertumbuhan siswa lembaga pendidikan tinggi adalah sekitar 2% setahun. Ini adalah daya serap pendidikan tinggi untuk menampung lulusan pendidikan dasar (GBG Indonesia). Sementara itu, 40% dari 6,9 juta mahasiswa dan 234.000 tim pengajar di pendidikan tinggi ada di lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah.

Data dari Kementrian Negara Riset dan Teknologi yang diliris oleh Majalah Tempo pada Mei 2015 mencatat bahwa terdapat 235 universitas di seluruh negeri yang operasionalnya di'suspended' karena dinilai gagal memenuhi standar pendidikan yang diterapkan.

Dinilai bahwa banyak lembaga pendidikan tersebut kurang mengindahkan upaya pemenuhan kualitas, dan dinilai hanya mengejar alasan keuntungan saja (GBG Indonesia). Hal di atas menyebabkan sekitar 10.000 orang siswa Indonesia memilih untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri.

Belum lagi, soal ketidaksesuaian jenis pendidikan dengan sektor dan lapangan kerja yang Nadiem dan mendikbud sebelumnya terkait isu relevansi atau 'link and match'. Tak urung Jack Ma, bos Alibaba yang juga penasehat pemerintah RI untuk e-commerce mengatakan bahwa ia mengusulkan berdirinya lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga berketrampilan tinggi yang kenal teknologi.

Ia memberikan contoh bahwa suatu perusahaan milik Cina yang membuka investasi di Sulawesi hanya mendata adanya 9 orang Indonesia yang mendaftar pada 500 posisi yang diiklankan.

Jokowi pernah menyebutkan bahwa APBN 2020 akan mengalokasikan dana sebesar 20% dari belanja negara yang mencapai Rp 2.528,8 triliun, atau meningkat sekitar 29,6% dari realisasi anggaran tahun 2015. Harapannya, anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal.

Juga, perndah diingatkan soal aspek yang harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar yang perlu meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sini, aspek akzes dan kualitas dicakip.

Juga disebutkan bahwa kita akan merancang pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri. Artinya, aspek relevansi menjadi pertimbangan. Pak Jokowi menyebut bahwa pemerintah juga hendak mencetak calon calon pemikir, penemu dan entrepreneur di masa depan.

Presiden pernah menyebut sebelum masa pelantikan bahwa optimalisasi dana BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP) akan terus dilakukan. Setelah pemenuhan pendidikan dasasr 12 tahun, beasiswa akan diberikan kepada siswa agar mereka bisa mengakses pendidikan lebih tinggi.

Perbaikan sistem pendidikan di Indonesia bukan hanya meningkatkan dan memobilisasi sumber daya serta melatih guru dan pengajar, tetapi merubah secara fundamental hubungan dan relasi kuasa dari politik dan sosial yang menjadi karakter sistem politik dan ekonomi dan sistem pendidikan.

POLITIK PENDIDIKAN MENGGEROGOTI SISTEM PENDIDIKAN

"Beyond access: Making Indonesia's education system work" mengemukakan kekurangan dari sistem pendidikan di Indonesia. Laporan itu memberikan catatan penting tetang kegagalan politik dan kekuasaan tinimbang soal pendanaan yang menjadi isu utama di pendidikan Indonesia.

Beberapa tulisan lain mempersalahkan dominasi politik, swasta dan elit birokrasi di masa Suharto yang bergulir ke masa kini dianggap merupakan persoalan.

Politik pendidikan adalah konsep yang mengacu pada konteks sosial dan politik yang ada pada sistem pendidikan. Politik dan kuasa yang melatari pendidikan Indonesia inilah yang menjadi isu besar.

Sistem Pendidikan Indonesia sangat dipengaruhi oleh keputusan sosial politik yang terjadi di negeri ini. Keputusan keputusan politik dan kekuasaan yang dibuat pemerintah, eksekutif dan legislatif ini kemudian mempengaruhi bukan hanya pada kurikulum silabus dan buku buku acuan belajarnya, tetapi juga pada bagaimana pengelolaan SDM pendidikan, pada akhirnya terefleksikan pada ideologi dan produk yang secara dominan dihasilkan oleh pendidikan.

Unchendu (2004) mencatat adanya tautan politik dan kekuasaan pada pendidikan yang kompleks di antara kelompok kelompok stakeholders, politisi, pendidik, birokrat, peneliti dan mereka yang memfasilitasi proses pencitaaan pengetahuan.

Studi " The Politics of Education in South East Asia: A Comparative Study on Decentralization Policy in Primary Education in Indonesia and Thailand" ditulis oleh Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani membandingkan bagaimana politik dan kekuasaan mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia dan Thailand. Dalam hal ini, aspek politik dan kekuasaan yang dilihat adalah soal otonomi daerah.

Otoda telah membuat transfer kekuasaan dari pusat sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten kota tetapi juga memberikan otonomi kepada sekolah melalui Schools Based Management.

Namun demikian, wewenang pengambilan keputusan tetap ada pada pemda tingkat kabupaten dan kota. Kesenjangan kapasitas SDM di masing masing kabupaten/kota serta sumber daya pendanaan yang ada juga mempengaruhi bagaimana pengelolaan sektor pendidikan ini dilakukan.

Dalam hal yang lain, memang banyak keputusan di sektor pendidikan berkait dengan aspek politik dan kekuasaan yang ada di banyak lini hidup sektor ini. Pemilihan kepala sekolah, pemilihan rektor, penetapan sistem penerimaan murid baru, beban kerja pendidik, pemilihan SDM perguruan tinggi untuk pelatihan, dan kesempatan melakukan penelitihan adalah hanya sebagian saja dari begitu banyak aspek yang perlu mendapat perhatian.

JANGAN SELIMUTI KINERJA SEKTOR PENDIDIKAN YANG KURANG

Kalau kita meng'klaim' bahwa sektor pendidikan kita 'baik baik saka', artinya kita telah menutupi realitasnya.

Dari hal di atas, seharusnya kita harus melihat ini adalah kondisi darurat. Dan, kondisi darurat seharusnya disikapi dengan tanggap darurat pula.

Solusi perlu cepat, inovatif, dan bersih dari KKN dan penggerogotan oleh politik. Semua pihak perlu bergandeng tangan.

Telah banyak analisis di sektor pendidikan. Jangan sampai kita jadi katak dalam tempurung tetapi hendak melompati capaian jauh dari batas tempurung itu. Apalagi melompati dunia. Bisa terjerembab!.

Apa yang harus dilakukan?

1. Kembali pada tujuan dan esensi pendidikan. Jangan bebani sekolah, apalagi kurikulum pendidikan dasar dengan begitu banyak beban politik dan agenda propaganda yang normatif (dan kadang kadang menipu).

2. Tolak semua bentuk korupsi dan KKN. Ini termasuk dalam pembangunan bangunan sekolah, rekrutmen guru, proses promosi pada semua tingkatan pendidikan. 'Nyontek' dan isu mangkir perlu jadi perhatian.

3. Fokus lebih serius dan tegas pada perbaikan Pendidikan Dasar. Kerusakan lebih dari separuh bangunan dan infrastruktur sekolah di Indonesia, sejak SD sampai SMA pada tingkat darurat. Buat perencanaan sistematis pada pengadaan, kompetensi dan kapasitas SDM. Persoalan kekurangan guru karena pensiun dan ganjalan pengupahan pada guru honorer harus diselesaikan dengan serius.

3. Pendidikan Tinggi perlu lebih percaya diri.

a. Dorong dan permudah lebih banyak pengajar untuk dapat memperoleh pendidikan jenjang S2 dan S3. Ini tentu perlu dimulai dari proses rekrutmen yang sesuai dan juga beasiswa serta insentif kepada pengajar berdasarkan meritokrasi. Tanpa reformasi penerimaan dan pengambangan SDM universitas, impor rektor hanya akan menyisakan persoalan terkait kesenjangan pengupahan antara staf akademis impor dengan nasional. Ini akan menjadi preseden buruk;

b. Tingkatkan jumlah dan kualitas penelitian. Pada 2017, LIPI merilis penelitian tentang rendahnya produktivitas penelitian di Indonesia, baik yang diproduksi oleh LIPI maupun universitas. Rendahnya produktivitas penelitian ini mestinya bisa dibongkar dengan upaya mengadakan kerjasama penelitian dan teknologi dengan universitas di tingkat global. Perbaikan ketrampilan dan kemampuan penelitian para peneliti. Realitas bahwa meskipun di sekolah terbaik di Indonesia, pada umumnya masih terkategori kurang secara relatif kepada standar global dan bahkan standar negara tetangga di Asia. Misalnya, untuk lembaga pendidikan tinggi yang sebaik Universitas Indonesia, di tahun 2018 masih berada pada ranking 277 pada QS World University Ranking 2018. Juga lulusan doktor masih berasio 1 dibanding 10 tenaga kerja akademis di universitas;

c. Dukung kapasitas dosen. Pemerintah perlu mendukung dan mensubsidi (atau gratis) pelatihan bahasa Inggris bagi dosen sehingga proses peningkatan kapasitas dosen dapat berjalan lebih cepat. Banyak keluhan para dosen yang masih memiliki persoalan dengan bahasa Inggrisnya sehingga penulisan jurnal internasional maupun program kerjasama riset dengan lembaga pendidikan luar negeri menjadi hambatan. Ini khususnya terjadi di universitas di luar Jakarta.

4. Sistem Pendidikan. Buat rencana pembangunan sistem pendidikan jangka panjang lebih dari 30 tahun. Pendidikan tidak bisa direncanakan hanya untuk jangka pendek dan menengah. Stop tambal sulam dengan proses yang mengakumulasi keruwetan, melanggengkan KKN, memobilisasi dukungan politis, dan memainkan kuasa politik. Hapus pemilihan tim dan pengambil keputusan di sekolah dan di lingkungan akademis bertendensi dibuat berdasar pada kesetiaan, pertemanan, dan kekeluargaan tinimbang prestasi.

5. Masyarakat Umum

Masyarakat perlu berbenah. Stop pemikiran bahwa sistem pendidikan kita 'baik baik saja'. Jangan cepat puas, hanya karena kita sudah bisa menyekolahkan anak di pendidikan swasta atau asing. Itu indikasi bahwa sistem pendidikan kita 'sakit berat', juga 'sombong'. Ini membuat kita tidak buat perubahan.

Tidak pernahnya pak Menteri sekolah di negeri ini sebetulnya juga mewakili betapa keluarganyapun tak percaya atas kualitas pendidikan kita. harus i

Masyarakat umum pada umumnya tidak menambah kapasitasnya dengan suka rela, karena biayanya tentu mahal. Seringkali kita menambah wawasan dan ketrampilan hanya ketika dibiayai dan dikirim oleh lembaga. Ini karena biaya pelatihan memang relarif mahal.

Untuk pak Menteri dan pak Presiden, inilah sebagian gambaran wajah pendidikan kita.

Bukan hanya isu isu zonasi, isu guru honorer dan bangunan ambruk saja yang darurat, dan korupsi luar biasa di sektor ini, tetapi kita yang berada di lingkaran cincin api yang sebabkan dan sekitar 75% sekolah dari 300.000 sekolah berada dalam risiko terkena bencana gempa, tsunami, angin puyuh, banjir bandang dan lainnya, membuat sistem pendidikan ini dalam situasi kegawatdaruratan ini.

Kita semua berharap pada kerja keras, kreativitas dan inovasi Nadiem Makarin dan dukungan Presiden Jokowi terkait pengelolaan sistem pendidikan kita. Pembangunan yang tepat waktu dan bebas korupsi perlu ditegakkan.

Persoalan Sumber Daya Manusia bukanlah persoalan uji coba. Ini kerja keras jangka panjang.

*) Artikel ini adalah penyempurnaan dari beberapa tulisan saya terkait pendidikan di Indonesia. Isu yang kompleks membuat saya sulit memotong tulisan ini. Beberapa kawan meninggalkan pesan bahwa tulisan ini membuat lelah. Tapi, ini realita. Siapa bilang, sistem pendidikan kita baik baik saja?!. Mohon maaf🙏

Pustaka: Satu, Dua, Tiga, Empat