Sejarah perjalanan pendidikan nasional Indonesia telah melalui berbagai tantangan perjalanan zaman. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang sejarah perjalanan pendidikan nasional, perkembangan pendidikan Indonesia dalam artikel ini membahas sejak masa kolonial Hindia Belanda, Jepang, pasca kemerdekaan (orde lama dan orde baru), hingga masa reformasi yang saat ini sudah menggunakan kurikulum terbaru yakni kurikulum merdeka maupun kurikulum 2013.

Selain itu, dalam perjalanan pendidikan Indonesia juga terdapat peranan penting dari tokoh pelopor pendidikan Indonesia, yakni Ki Hadjar Dewantara (KHD) yang sangat besar peranannya. Sehingga, sebagai seorang pendidik ataupun calon guru professional harus mengertahui sejarah perjalanan pendidikan Indonesia dan peranan, filosofi, serta refleksi dari pemikiran filosofis KHD. Adapun untuk sejarah perjalanan pendidikan Indonesia dan peranan, filosofi, serta refleksi dari pemikiran filosofis KHD akan dibawah dalam artikel ini.

A. Sejarah Pendidikan Indonesia

1. Sejarah Pendidikan Periode Sebelum Kemerdekaan

a. Masa Kolonial

Pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia terdapat diskriminasi yang sangat terasa bagi peserta didik. Pemerintah kolonial membentuk kasta-kasta untuk membedakan golongan. Golongan ini terbagi menjadi bebrapa golongan yakni: golongan eropa, golongan timur (Cina dan Arab), dan golongan bumiputera. Selain itu, adanya diskiriminasi juga terjadi pada status sosial lapisan masyarakat, yaitu kaum priyayi dan pribumi pada umumnya. Pemisahan menurut golongan masyarakat dan status sosial dipertegas dengan penggunaan bahasa pengantar yaitu Bahasa Belanda untuk golongan Eropa dan elite pribumi, sedangkan Bahasa Melayu untuk golongan pribumi, (Gusti Muhammad Prayudi dan Dewi Salindri, 2015; 21).

Pendidikan yang dilaksankan oleh pemerintah Hinda Belanda hanya ditujukan bagi kalangan pribumi golongan atas saja. Masyarakat pribumi golongan bawah atau rakyat biasa tidak dapat mengakses pendidikan. Selain hal tersebut, kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga terbatas. (Widi Indah Lestari, Maskun, Syaiful. M, 2013; 5)

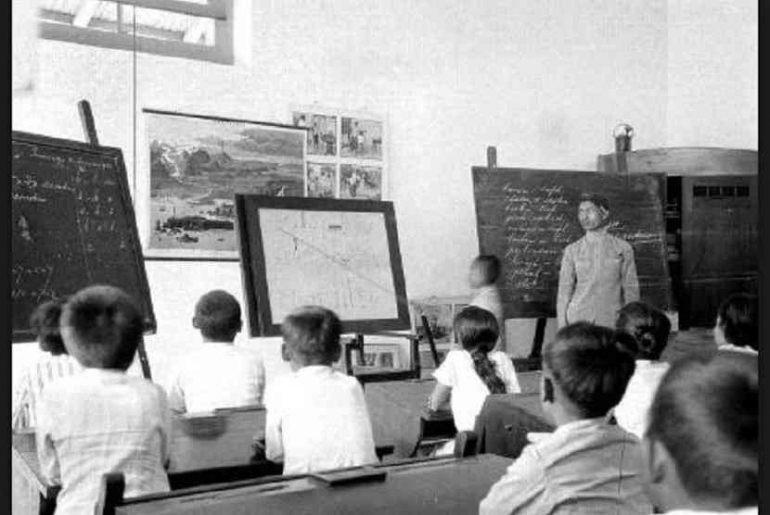

b. Masa Jepang

Pada masa pendudukan Jepang pendidikan yang di wariskan oleh pemerintah Hindia Belanda dilakukan penghapusan. Pemerintah Jepang menghapus sistem dualisme yang telah diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Akses pendidikan diberikan ke semua lapisan masyarakat, namun tujuan dari penghapusan ini adalah menyediakan tenaga prajurit untuk membantu Jepang yang terlibat dalam perang. Adapun dalam praktiknya, pendidikan pada masa Jepang proses pembelajaran diganti dengan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. (Hasnida, 2017:253).

Pendidikan Jepang pada saat itu mewajibkan peserta didik mengikuti latihan fisik, kemiliteran dan indoktrinisasi terhadap pendidik maupun peserta didik, indoktrinisasi ini berupa indoktrinisasi "Hokai Ichiu", menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, melakkan senam "Taiso", pengibaran bendera Jepang dan melakukan penghormatan terhadap Kaisar Jepang.

2. Sejarah Pendidikan Pasca Kemerdekaan

a. Masa Orde Lama

Pada masa pemerintahan orde lama, pemerintah mengeluarkan kebijakan secara sentralistik, kebijakan diarahkan kepada proses indoktrinisasi dan menolak budaya luar. Kependidikan berorientasi untuk melakukan pembangunan manusia indonesia, Pendidikan diarahkan untuk memenuhi kemandirian ekonomi indonesia.

b. Masa Orde Baru

Pendidikan pada masa orde baru berkedudukan sebagai individu yang masif, dengan hanya menghapal teori- teori, tanpa terdapat pengaplikasian dari teori tersebut. Aspek afektif serta psikomotorik tidak ditonjolkan pada kurikulum ini. Sehingga kurikulum ini hanya menekankan pembuatan partisipan didik hanya dari segi intelektual (kognitif) saja. Pendidikan pada masa orde baru mengusung pandangan hidup "keseragaman" sehingga memampatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. Pada periode ini pemerintah memunculkan program EBTANAS dan UMPTN yang merupakan seleksi untuk penyeragaman intelektualitas peserta didik. (Hudaidah Safei, 2020: 10).

3. Sejarah Pendidikan Masa Reformasi Hingga Saat Ini

Selanjutnya pada masa reformasi program Pendidikan pemerintah memunculkan kurikulum KTSP, dimana kurikulum ini memberikan porsi pengembangan lebih banyak kepada guru selaku pengembang pembelajaran di sekolah, sama halnya dengan memberikan hak otomi kepada guru untuk mengembangkan wilanyahnya namun tetap dalam kontrol pemerintah/pusat. Kekurangan dari kurikulum ini adalah kurangnya muatan karakter, dan terlalu menitikberatkan kognitif, terjadinya fenomena kenakalan remaja, gejolak masyarakat (narkoba, korupsi), dan lain sebagainya. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan kurikulum 2013, kurikulum 2013 revisi hingga kurikulum merdeka, namun dalam perkembangannya kurikulum masih belum dapat berjalan maksimal sesuai tujuan awal banyak kendala dalam pelaksanaanya seperti sarana dan prasana yang belum mendukung, guru yang mengajar masih dengan metode konvensional, implementasi pendidikan karakter belum maksimal, kesenjangan dunia pendidikan dalam setiap kota, kurang memanfaatkan sumber belajar yang ada, dan sebagainya.

Dari pemaparan diatas dapat diperhatikan bahwa pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia dari masa ke masa mengalami permasalahan yang berbeda-beda. Peserta didik tidak diberikan kebebasan untuk dapat berkembang. Pendidikan hanya dijalankan untuk tujuan tertentu, bahkan ketika Indonesia telah merdeka, peserta didik lebih terfokus untuk mengejar materi tanpa diimbangi softskill. Selanjutnya, pada perkembang dunia pendidikan banyak memunculkan model-model pendidikan yang variatif. Model pendidikan yang berkembang memiliki ide gagasan mengenai pemfokusan pembelajaran kepada peserta didik, namun dalam pratiknya model-model pendidikan yang berkembang hingga saat ini belum bisa di laksanakan dengan maksimal, adapun model pendidikan di Indonesia yang dapat digunakan untuk melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik adalah konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara (KHD) yang memanusiakan manusia dengan konsep sistem among yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian bab Peranan Ki Hadjar Dewantara.

B. Perananan Ki Hadjar Dewantara dalam Pendidikan (Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan)

Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hadjar Dewantara (KHD) lahir pada 2 Mei 1889 adalah Bapak Pendidikan Indonesia. KHD merupakan putra keempat dari pasangan RM Soerjaningrat dan putra dari permaisuri Sri Paku Alam III. KHD pada saat masa kanak-kanak hingga masa muda memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, namun setelah masa pengasingan di Belanda gelar kebangsaannya tidak lagi dipakai, karena ingin lebih dekat dengan rakyat (Dela Khoirul Ainia, 2020; 97). KHD, sebelumnya KHD pernah menjadi seorang politikus dan jurnalis yang puncak karirnya saat menjadi wartawan ketika menulis "Als ik eens Nederlander was" yang bertujuan mengkitik pemerintah Belanda tentang perayaan kemerdekaan Belanda yang di rayakan di negara jajahan yakni Indonesia.

KHD memiliki tekad kuat untuk memajukan pendidikan di Indonesia yang dibuktikan dengan perjuangannya sejak masa penjajahan Belanda. Menurut KHD pendidikan pada masa Belanda tidak mencerdaskan, melemahkan semangat juang bangsa, hanya mendidik manusia untuk tergantung pada nasib dan hanya bersikap pasif (Marihandono, 2017). Selain itu, pendidikan Belanda dari Politik Etis hanya untuk golongan tertentu (bangsawan), hanya sebagai pemenuhan tenaga rendah Belanda dan terdapat diskriminasi (Erwin Siregar, 2016;23). Melihat keadaan itu, KHD mengambil langkah non kooperatif yakni melakukan perjuangan politik di luar pemerintahan kolonial dengan memlilih mendirikan Sekolah Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta (Suhartono Wiryopranoto, dkk. 2017;21).

Model pendidikan di Taman Siswa menggunakan konsep sistem among yakni metode pengajaran berdasarkan asih, asah dan asuh (bukan paksaan, hukuman dan perintah), sehingga sesuai bagi karakter dan kondisi bangsa Indonesia. Arti kata among berasal dari bahasa Jawa yakni mong atau momong, artinya mengasuh anak (Muhammad Nur Wangid, 2009; 130). Adapun dalam sistem among juga sering dikaitkan dengan asas yakni (Eka Yanuarti, 2017;249) :

1. Ing Ngarso Sung Tuladha, guru di depan memberikan teladan

2. Ing Madya Mangun Karsa, guru di tengah memberikan semangat,

3. Tut Wuri Handayani, guru di belakang memberikan dorongan.

Pendidikan dalam sistem among bersendikan pada dua hal yakni:

1. Kodrat alam : sifat atau bentuk lingkungan siswa tinggal

2. Kodrat zaman : isi dan irama zaman atau peradaban yang terjadi dalam pendidikan.

Selanjutnya, karena semakin bertumbuhnya sekolah swasta yang menggunakan kurikulum berbeda dengan Belanda di Jawa dan Sumatera Barat pada tahun 1920--1931-an termasuk Taman Siswa, membuat Belanda bertindak. Belanda menerapkan Undang-undang Sekolah Liar sebagai larangan. Selain itu, adanya aturan guru harus mendapat izin jika akan mengajar atau bersertifikasi terlebih dulu. Hal yang dilakukan oleh KHD dalam menanggapinya adalah melakukan perlawanan mengirim telegram kepada Gubernur Jenderal Belanda di Bogor dan bersikap non kooperatif. KHD mendapat sambuatan dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Perjuangan KHD masih berlanjut pada masa penjajahan Jepang, Taman Siswa menjadi sekolah kejuruan pada masa Jepang. Selain itu, KHD aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti menjadi anggota seperti Empat Serangkai, Putera, BPUPKI dan PPKI (Suhartono Wiryopranoto, dkk. 2017;166).

Keteguhan KHD dalam memperjuangkan nasionalisme melalui pendidikan terhadap UU Sekolah Liar 1932 dan berbagai perjuangan pendidikannya kemudian pemerintah Indonesia menghormatinya dengan berbagai jabatan pemerintahan, seperti mengangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1950), mendapat gelar doktor honoris causa dari UGM (1959) dan mengangkat KHD sebagai Pahlawan Nasional (1959). Walaupun perjuangan KHD belum selesai, namun KHD telah mempelopori lahirnya pendidikan di Indonesia. KHD wafat pada 26 April 1959 (Suhartono Wiryopranoto, dkk. 2017;10--11) dan hari kelahiran KHD pada 2 Mei 1889 diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.

C. Refleksi Perjalanan Pendidikan Nasional

Setelah mempelejari sejarah perjalanan pendidikan nasional dan peranan dari Ki Hadjar Dewantara dalam dunia pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan tidak mudah. Sampai di abad 21 saat ini memiliki perkembangan positif, walaupun masih banyak tantangan dan berbagai hal yang perlu diperbaiki seperti masalah kurikulum model pembelajaran dan sebagainya. Sebelumnya, saya setuju bahwa pemikiran filosofi dari Ki Hadjar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan abad 21, masih relevan dengan perkembangan zaman. Adapun hal yang masih relevannya khusunya tentang sistem among yang terdapat semboyan: a. Ing Ngarso Sung Tuladha, guru di depan memberikan teladan, b. Ing Madya Mangun Karsa, guru di tengah memberikan semangat, c. Tut Wuri Handayani, guru di belakang memberikan dorongan.

Adapun sistem among yakni metode pengajaran berdasarkan asih, asah dan asuh (bukan paksaan, hukuman dan perintah), sehingga sesuai bagi karakter dan kondisi bangsa Indonesia. Selain itu sebagai seorang pendidik, menurut Ki Hadjar Dewantara juga memiliki tugas menanamkan budi pekerti, supaya siswa bukan hanya menjadi cerdas secara kognitif tetapi juga memiliki nilai-nilai karakter. Berbagai hal tersebutlah yang menjadi point pentingnya mempelajari kembali sekaligus menerapkan filosofi pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam pembelajaran di kelas.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal yang ingin diimplementasikan di sekolah yang mencerminkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan dari sejarah pendidikan nasional adalah sebagai berikut.

1. Menggunakan metode pembelajaran yang berakena ragam supaya siswa tidak bosan dan pembelajaran menyenangkan.

2. Menanamkan pendidikan karakter seperti religius, kejujuran, kebhinekaan, gotong royong, kemandirian, bernalar kritis, kreatif, cinta tanah air dan sebagainya. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara misalnya melalui keteladanan dan pembiasaan. Tujuannya supaya siswa bukan hanya menjadi cerdas secara kognitif tetapi juga memiliki nilai-nilai karakter.

3. Mengembangkan potensi siswa, misalnya yang memiliki potensi desain grafis di dorong untuk lebih semangat dan bisa diberikan tugas tertentu yang mendorong potensi desain grafisnya.

4. Memberi motivasi pentingnya belajar kepada siswa.

5. Melakukan penelitian, mengembangkan metode pembelajaran, hingga membuat ataupun menciptakan karya untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru professional untuk membuat kegiatan pembelajaran yang semakin berkualitas.

6. Terbuka kepada siswa, memiliki kesan positif dan tidak kaku.

7. Menjadi pribadi yang ramah dan nyaman, menguasai teknologi yang selalu update informasi, serta menjadikan siswa sebagai pusat aktivitas (pembelajaran berpusat pada siswa sesuai kurikulum 2013 ataupun kurikulum merdeka).

8. Mengevaluasi kemampuan pedagogik dalam mengajar, supaya bisa semakin lebih baik.

9. Memberikan hikmah yang bisa dipelajari dari mata pelajaran sejarah, sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.