Sebagai sebuah bangsa, keberagaman Indonesiaan adalah sesusatu yang niscaya. Fakta sejarah dan sosiologis bersama rentang waktu yang dijalani, telah menunjukkan bahwa dalam banyak hal ini adalah kekuatan namun juga kelemahan. Bagi yang percaya keberagamaan adalah kekuatan, aspek utama yang akan menjadi peneguh adalah warisan budaya, sejarah serta masyarakatnya sendiri.

Hal-hal yang sifatnya non materi inilah yang menjadi penguat sekaligus peneguh. Sisi materi, seperti kekayaan alam, keanekaaragaman etnis maupun jumlah masyarakatnya yang lebih dari seperempat miliar akan menjadi pendorong dan aspek dominan kedua yang akan memperkuat apa yang disebut sebagai Tenun Kebangsaan itu.

Sebaliknya, seluruh kekayaan diatas juga bisa menjadi pisau bermata dua, karena dalam beragam warna yang ada, suka atau tidak juga menyimpan potensi untuk menjadi sebuah katastropi, karena sejatinya perbedaan yang an sich tersebut memang sejak awal tidak sama alias, satu sama lain tak punya ikatan batin, kecuali hanya dalam satu hal yang hanya dimaknai sebagai sebuah benda mati yaitu NKRI atau keIndonesiaan.

Kerapuhan dalam memaknai keindonesiaan itu kian terlihat, manakala manusia yang ada didalamnnya melhat wujud Indonesia yang ada sekarang sekedar taken for granted. Sesuatu yang sudah begitu adanya, tak ada perjuangan untuk menghadirkan keberadanaanya. Sehingga dalam beberaapa indikasi, perapuhan atau penggerogotan Indonesia sebagai sebuah bangsa, justru dilakukan secara tidak disengaja atau tanpa disadari.

Ironisnya, pelunturan ke Indonesiaan tersebut bermula dari hal sisi yang sangat fundamental yakni pendidikan. Kurikulum kita secara tidak sengaja telah dengan tidak sadar menjadi penyumbang signifikan terhadap perapuhan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa.

Kalau ditarik ke belakang, semua bermula setelah tumbangnya Soeharto oleh gerakan reformasi 1998.

Itu bermula dari berawal dari pelimpahan kewenangan kepada daerah dalam menjalankan roda pemerintah secara otonom secara tiba-tiba tanpa melihat kondisi riil yang dibutuhkan daerah serta tidak samanya kesiapan pemerintah daerah antara satu dan lain, mau tidak mau melahirkan banyak persoalan karena ketidaksiapan aparat daerah.

Termasuk dalam bidang pendidikan. Sejumlah daerah menerapkan kebijakan yang menurut mereka lebih cocok dengan keperluan lokal namun secara tak sadar mengkerdilkan sejumlah mata dengan nuansa nasional.

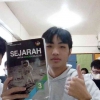

Salah satunya adalah mata pelajaran sejarah. Meski tidak seratus persen dihapuskan, namun pelajaran yang selama ini diberikan kerap dinillai membosankan kian terpinggirkan dengan jumlah waktu ajar yang kian mepet dan membuat eksplorasi serta pendalaman menjadi terpinggirkan.

Sebagai mantan pengajar pendidikan sejarah, penulis sangat merasakan betapa buku ajar yang dimiliki tak cukup informatif untuk bisa diserap para murid sebagai panduan.

Isinya terlihat kering dan lebih terarah kepada tahun, angka serta waktu peristiwa. Apalagi guru tak memiliki bekal informasi pendukung supaya materi yang disampaikan "nyambung" dengan anak-anak yang selalu menuntut kekinian. Maka jadilah ia sekedar informasi kering pelengkap catatan belaka.