Tulisan ini merupakan lanjutan dari dua tulisan sebelumnya yang ternyata menjadi sangat panjang:

Dalam pencarian penulis untuk memahami sejarah Indonesia berdasarkan sumber-sumber klasik yang penulis temukan, yang sebetulnya hanya semata "mencermati" penjelasan-penjelasan yang diberikan, banyak temuan-temuan baru yang sebetulnya penulis dapatkan; termasuk di antaranya keterangan tentang pergantian nama dan perpindahan ibu kota kerajaan San-bo-tsai yang sebenarnya diceritakan secara terpisah.

Hal ini mungkin saja terdengar sangat sepele. Namun, dalam catatan sejarah Cina, yang bahkan bisa dibilang sebagai dokumen resmi kerajaan/negara, yang (setidaknya dengan asumsi dasar) diberitakan secara "runut" atau dalam suatu "keteraturan", keterangan terpisah tentang dua kejadian tersebut sesungguhnya cukup penting untuk dicermati. Hal ini disebabkan keterangan terpisah tersebut dapat menjadi indikasi yang baik bahwa kedua peristiwa tersebut tidak terjadi secara bersamaan. Dan jika kedua peristiwa yang sebetulnya tidak terjadi secara bersamaan ini dianggap terjadi secara bersamaan, tentulah akan sangat mempengaruhi "proses identifikasi" yang dilakukan untuk memahami letak dari kerajaan San-bo-tsai - sebagaimana yang akan penulis jabarkan dalam tulisan ini.

Ku-kang

Walau San-bo-tsai telah berdiri dan dikenali oleh masyarakat lintas negeri selama beratus-ratus tahun di Sumatra, tentu dengan asumsi bahwa kerajaan ini adalah kerajaan yang sama dengan Sribhoja yang disebutkan biksu I-tsing (Yijing) dan Kandali yang disebut-sebut sebagai nama lain dari kerajaan ini dalam catatan dinasti Ming, sejarah Sumatra modern mungkin bisa dikatakan dimulai pada sekitar abad ke-14 Masehi – yang dimulai dari finalisasi pendudukan Jawa atas San-bo-tsai.

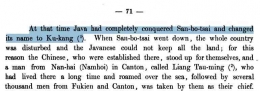

Pada halaman 71 dari buku karya meester Groeneveldt dijelaskan bahwa pada sekitar tahun 1397, Jawa “telah sepenuhnya” menguasai San-bo-tsai (completely conquered) dan mengganti namanya menjadi "Ku-kang" (Old River atau Sungai Tua) yang (menurut beliau) merupakan sebutan bangsa Cina untuk Palembang hingga saat ini (atau hingga tulisan tersebut dibuat, sekitar 100 tahun yang lalu). Dan, jika kita melihat ke dalam catatan sejarah Cina, hal ini menandakan bahwa pendudukan Jawa terhadap San-bo-tsai terjadi selama (kurang-lebih) 405 tahun – dimulai dari keterangan catatan dinasti Sung (Song) yang menceritakan tentang invasi Jawa ke San-bo-tsai pada tahun 992 (hal. 65), hingga keterangan pada catatan dinasti Ming tentang “finalisasi” pendudukan Jawa terhadap San-bo-tsai di atas.

Namun, catatan dinasti Ming mengungkapkan, pendudukan ini sendiri sebetulnya tidak berjalan secara lancar, sebab “finalisasi” yang terjadi menyebabkan “kekacauan” di seluruh negeri (the whole country was disturbed) dan Jawa tidak mampu mempertahankan seluruh wilayah yang mereka kuasai. Dalam keterangan-keterangan pada catatan tersebut, “kekacauan” yang dimaksud sepertinya mengarah pada pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di dalam kerajaan San-bo-tsai yang telah dikuasai sepenuhnya oleh Jawa. Dan, pemberontakan-pemberontakan ini pada akhirnya (dan hanya kemungkinannya) menimbulkan perpecahan-perpecahan; hingga jadilah Sumatra sebagaimana yang kita kenal pada saat ini. Kemungkinan ini, walau memang perlu diteliti lebih jauh kebenaran dan detailnya, jelas bukan tanpa alasan.

Sebelum kita memulai, ada satu hal yang sebetulnya penulis ragu untuk ungkapkan, tetapi sepertinya sangat butuh untuk dijelaskan. Dalam catatan tentang San-bo-tsai setelah finalisasi pendudukan Jawa atau setelah (sekitar) tahun 1397, keterangan-keterangannya sebetulnya bercerita tentang orang-orang yang berasal dari Cina dan, pada akhirnya, ditunjuk oleh kekaisaran Cina untuk menjadi “pimpinan” (chief) di San-bo-tsai.

Hal ini, dari kacamata modern, memang terlihat seakan-akan narasi ini bercerita tentang “komunitas Tionghoa” sebagaimana yang kita mengerti pada saat ini. Namun, jika kita mempertimbangkan jarak-waktu penceritaan, narasi ini kemungkinan menceritakan asal-usul orang Sumatra – khususnya di sini orang Jambi dan Palembang, terutama mereka yang berada di wilayah pesisir timur. Hal ini butuh untuk dimengerti dari kacamata sejarah dan bukan dari sudut pemahaman modern – yang memisahkan antara orang-orang Indonesia, sebagai bagian dari negara yang merdeka pada tahun 1945, dan orang-orang Cina sebagai bagian dari republik (baik sebagai Republik Cina atau sebagai Republik Rakyat Tiongkok) yang didirikan pada tahun 1912 dan/atau 1949.

Yang penulis maksudkan sudut pandang sejarah, kita harus mengingat bahwa interaksi ini sudah terjalin selama kurang lebih 943 tahun, katakanlah mulai dari awal masa pemerintahan kaisar Hsiau-wu (Xiaowu) dari dinasti Liu Song (454-464) hingga awal keruntuhan kerajaan San-bo-tsai pada 1397. Apakah dalam masa yang tidak singkat ini tidak terjadi “percampuran” (asimilasi) antara orang-orang yang hidup di nusantara (khususnya di wilayah-wilayah yang disebutkan dalam catatan-catatan tersebut) dengan orang-orang yang hidup dalam wilayah-wilayah dinasti-dinasti di Cina?

Hal ini belum ditambah keterangan tentang asimilasi (percampuran) itu sendiri, seperti yang tertulis dalam keterangan shifu Ma Huan, Ying-yai Sheng-lan (Yingya Shenglan - 1416) tentang “Jawa”; di mana pada bagian “Modjopait” (Moa-tsia-pa-i) diceritakan bahwa orang-orang Cina yang melarikan diri dari Canton (Guangzhou), Chang-chou (Zhangzhou), dan Ch’uan-chou (Quanzhou) yang tinggal di tempat ini telah menganut agama nabi Muhammad (Mahomedan) dan menjalankan ajaran Islam (hal. 49-50).

Keturunan orang-orang ini (entah siapa atau sekarang berada di mana), dalam kurun waktu 608 tahun sejak catatan itu dibuat, apakah tidak menjadi bagian dari orang Jawa yang kita kenal saat ini? Karenanya, hal yang sama kemungkinan juga terjadi pada orang-orang yang diceritakan dalam narasi sejarah kerajaan San-bo-tsai - di sini, khususnya di akhir masa jayanya.

Atau, orang-orang (yang berasal dari) Cina yang diceritakan dalam keterangan-keterangan catatan sejarah Cina ini, dalam kurun waktu sekitar 627 tahun, pada akhirnya sangat mungkin merupakan nenek moyang orang Indonesia saat ini: orang-orang yang telah berdiam, beranakpinak, dan pada akhirnya menjadi “orang asli” di wilayah-wilayah tersebut – dan tidak terbatas pada “komunitas Tionghoa” sebagaimana yang kita mengerti pada masa ini. Karenanya juga, jika kita memperhitungkan jarak-waktu penceritaan dengan masa ini, catatan sejarah Cina sesungguhnya turut menceritakan sejarah Indonesia modern – dan bukan hanya tentang komunitas tertentu saja.

Apa yang terjadi kemudian, atau pada masa kini, adalah apa yang sebetulnya dikenal sebagai: “terputusnya nasab”. Dalam artian, entah karena keterangan dalam catatan-catatan sejarah ini tidak lagi diketahui, lepasnya konteks “jangka-waktu” dalam pembacaan sejarah, interpretasi modern yang terbilang sempit, atau hal lainnya, sangat mungkin keturunan dari orang-orang yang diceritakan dalam catatan-catatan ini tidak lagi mengetahui jika mereka adalah keturunan dari orang-orang tersebut. Dan, untuk itu, terputuslah “nasab” atau, setidaknya, pemahaman terkait “hubungan” antara nenek moyang yang datang dari negeri Cina ini dengan keturunannya. Hal yang sama kemungkinan juga terjadi sebaliknya.

Dalam catatan sejarah dinasti Sung (Song), terdapat keterangan mengenai utusan-utusan asal San-bo-tsai yang secara rutin datang membawa persembahan untuk kaisar Cina. Kaisar Cina lalu bertitah agar orang-orang ini tidak (perlu) lagi datang ke istana - melainkan untuk mendirikan tempat tinggal (establishment – walau, mungkin, bisa juga diartikan sebagai: rumah singgah) di Ch’uan-chou (Quanzhou) di provinsi Fukien (Fujian) di Cina. Peristiwa ini, berdasarkan catatan tersebut, terjadi pada tahun 1178 Masehi. Jika orang-orang ini, pada masa-masa itu, memilih menetap di sana, bukankah dalam kurun waktu 846 tahun keturunan orang-orang ini pada akhirnya akan menjadi “orang asli” di wilayah tersebut? Namun, jelas, penelitian-penelitian lanjutan, seperti tes DNA akan sangat menentukan hubungan yang ada – yang sejatinya mengarah pada hubungan kekerabatan atau bahkan kekeluargaan (pertalian darah) di antara orang-orang yang berada di nusantara, khususnya di Sumatra, dengan orang-orang di Cina.

Hal-hal seperti ini jugalah yang sebetulnya menjadi alasan menarik untuk mempelajari sejarah: sebab sejarah mengingatkan kita sebagai manusia yang saling terhubung; yang, pada dasarnya, berasal dari nenek moyang yang sama. Mungkin, tepat apa yang dinyatakan dalam Al Quran: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS 49:13)". Atau, mungkin, tepat apa yang dipertanyakan dalam Alkitab: "Bukankah kita sekalian mempunyai satu bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita?" (Maleakhi 2:10) - walau interpretasi lain ayat ini menyatakan bahwa "Bapa" yang dimaksud adalah Sang Bapa (Tuhan Allah) yang disebutkan setelahnya.

Satu hal yang mungkin tidak banyak dimengerti adalah: ide tentang keesaan Tuhan sebetulnya dekat dengan ide tentang manusia yang berasal dari nenek moyang yang sama - karenanya: sebagaimana semesta tercipta dari satu pencipta lalu menjadi beragam "mahluk" dan kejadian yang saling terhubung, seperti itu jugalah perkembangan manusia. Ide ini, sepertinya, tersimpan dalam-dalam dalam kitab-kitab suci agama-agama di dunia. Namun, untuk saat ini, keterangan ayat Alkitab di atas mungkin bisa menjadi cerminan sederhana keterhubungan dari ide-ide tersebut.

Atau, contoh lain, sebagaimana agama-agama Semit percaya bahwa manusia berasal dari (nabi) Adam, umat Hindu percaya bahwa kita berasal dari keturunan Manu - yang karenanya kita disebut "Manusia" (मनुष्य - manuṣya). Dan, sebagaimana kita datang dari keturunan Manu, semesta datang dari kuasa agung Sang Esa yang dikenal sebagai Purushottama (Purusha Utama) - Sang Paramatman (atau dalam bahasa Indonesia sederhana, setidaknya seperti yang penulis pahami: Sang Maha Jiwa [Semesta Raya]). Tetapi, bahasan ini sebetulnya sangat sulit, karenanya ada baiknya kita tinggalkan dulu bahasan ini untuk waktu yang tidak ditentukan...

Kembali ke bahasan awal, sebetulnya banyak hal lain yang menarik dari hubungan orang-orang di nusantara dengan kekaisaran Cina dalam catatan-catatan sejarah dinasti-dinasti di Cina ini. Salah satunya seperti “adab” berdagang orang-orang di nusantara pada masa itu, yaitu dengan memberikan persembahan kepada kaisar Cina sebagai si empunya tempat dan bagaimana kaisar Cina menghargai hal ini bukan saja dengan memberikan hadiah-hadiah kepada utusan-utusan dari kerajaan San-bo-tsai yang datang menghadap, tetapi juga dengan “gelar-gelar” yang diberikan oleh kekaisaran Cina. Sikap saling menghargai dan menghormati ini yang sepertinya menghadirkan kedekatan dan kehangatan di antara orang-orang di pesisir timur Sumatra, pada masa-masa itu, dengan dinasti-dinasti di Cina.

Penceritaan ini, ditambah kenyataan tentang jauhnya jarak tempuh antara Sumatra-Cina, diam-diam turut mencerminkan kemampuan dagang dan pelayaran orang-orang di Sumatra – setidaknya pada masa itu. Tetapi, di sini, kita tidak akan membahas hal-hal seperti ini secara terperinci, sebab kebutuhan kita yang sesungguhnya pada titik ini mengarah pada pencarian terkait letak dari kerajaan San-bo-tsai itu sendiri – terutama dalam memahami kesalahpahaman dalam pengidentifikasian lokasi kerajaan ini. Dan, kesalahpahaman ini sejatinya juga dimulai dari awal keruntuhan kerajaan San-bo-tsai.

Seperti yang penulis telah sampaikan pada awal tulisan ini, pada sekitar tahun 1397, Jawa dinyatakan “telah sepenuhnya” menguasai San-bo-tsai (completely conquered) dan mengganti namanya menjadi Ku-kang (Old River atau Sungai Tua) yang, pada akhirnya, juga merupakan nama lain dari Palembang (hal. 71). Di sinilah sebenarnya awal kesalahpahaman itu berasal, sebab Ku-kang yang dimaksudkan di sini sesungguhnya tidak mengacu pada Palembang, tetapi pada kerajaan San-bo-tsai - di mana Palembang adalah bagian dari wilayah kerajaan ini.

Kesalahpahaman ini sebetulnya sama dengan kesalahpahaman identifikasi terhadap Sribhoja (Sribhoga) yang telah penulis jelaskan dalam artikel sebelumnya – di mana nama “Sribhoja” sebetulnya tidak hanya merujuk pada wilayah Malayu, tetapi pada akhirnya juga merujuk pada suatu kerajaan di mana Bhoja (sebagai ibu kota) dan Malayu berada di bawah kekuasaannya. Di sini, kesalahpahaman ini sejatinya terulang kembali, di mana “Ku-kang” (pada awalnya) tidak hanya merujuk pada Palembang, tetapi juga pada kerajaan San-bo-tsai itu sendiri - di mana Palembang merupakan salah satu wilayahnya. Tetapi, bagaimana kita dapat memahami kesalahpahaman ini?

Untuk memahami kesalahpahaman dalam identifikasi ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencermati narasi awal-awal keruntuhan kerajaan San-bo-tsai; atau saat di mana kerajaan ini berganti nama menjadi “Ku-kang”. Pada saat itu, orang-orang yang berasal dari Cina, yang sekali lagi sangat mungkin menjadi nenek moyang orang-orang yang bermukim di wilayah ini pada saat ini, melakukan pemberontakan terhadap pendudukan Jawa. Pemimpinnya bernama Liang Tau-ming yang diceritakan telah lama menetap dan menguasai satu bagian wilayah San-bo-tsai - yang saat itu telah berganti nama menjadi Ku-kang. Akan tetapi, catatan tersebut juga menceritakan bahwa pada tahun 1406, kepala wilayah Ku-kang yang bernama Ch’en Tsu-i mengutus anaknya - sedangkan Liang Tau-ming mengutus keponakannya untuk menghadap kaisar Cina.

Meester Groeneveldt menafsirkan informasi terkait Liang Tau-ming dan Ch'en Tsu-i ini sebagai keterangan terkait adanya dua orang pemimpin orang-orang Cina di dua wilayah yang berbeda - yang satu di San-bo-tsai, sedangkan yang lain di Ku-kang. Untuk itu, bagi beliau, keterangan-keterangan ini menunjukkan bahwa Ku-kang dan San-bo-tsai adalah dua wilayah yang berbeda (hal. 71).

Akan tetapi, hal ini sebetulnya bertentangan dengan keterangan yang diberikan dalam catatan sejarah Cina itu sendiri, yang menyatakan bahwa: Jawa, yang telah sepenuhnya menguasai San-bo-tsai, mengganti nama kerajaan ini menjadi "Ku-kang". Hal ini sebetulnya sama, semisal, jika Jakarta dan Batavia dinyatakan sebagai dua daerah yang berbeda. Tentu, mereka yang mengetahui bahwa Batavia adalah nama terdahulu dari tempat yang sekarang disebut sebagai Jakarta akan kebingungan atau bahkan tidak dapat menerima, sebab perubahan nama Batavia menjadi Jakarta tidak serta-merta mengubah lokasi Jakarta ke tempat yang berbeda.

Hal inilah yang sebetulnya terjadi pada kasus ini: sebagaimana perubahan nama Jakarta menjadi Batavia tidak dengan sendirinya mengubah lokasi Jakarta, sebagaimana nama "Ku-kang" tidak secara otomatis akan mengubah lokasi kerajaan San-bo-tsai - yang berubah sebetulnya hanyalah namanya saja. Tetapi, mengapa kebingungan ini dapat terjadi? Untuk menemukan jawaban ini, kita akan butuh untuk mengurai kembali permasalahan yang ada.

Hal pertama yang harus dimengerti adalah: kebingungan terkait wilayah atau lokasi atau tempat dari kerajaan San-bo-tsai jelas dipengaruhi oleh perubahan nama ini. Dan, kebingungan dapat terjadi sebab nama “Ku-kang” yang diberikan oleh Jawa untuk menggantikan kerajaan San-bo-tsai, pada akhirnya, juga digunakan untuk merujuk kepada wilayah Palembang. Karenanya, saat merujuk pada Ku-kang dan San-bo-tsai di atas, "Ku-kang" yang ada dalam benak meester Groeneveldt sebetulnya adalah Palembang, dan bukan kerajaan San-bo-tsai. Sedangkan, "Ku-kang" yang dimaksudkan dalam narasi sejarah Cina, pada awalnya, adalah kerajaan San-bo-tsai - di mana Palembang adalah salah satu wilayahnya. Lalu, mengapa pada akhirnya nama "Ku-kang" identik dengan "Palembang"? Hal ini dikarenakan, selain perubahan nama, ada satu peristiwa lain yang akan mempengaruhi kebingungan yang terjadi, yaitu: perpindahan ibu kota.

Perpindahan Ibu Kota

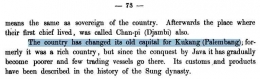

Selain penjelasan terkait perubahan “nama”, catatan Cina sejatinya juga mencatat perpindahan ibu kota lama kerajaan San-bo-tsai ke Ku-kang atau Palembang (The country has changed its old capital for Kukang [Palembang]) dalam catatan dinasti Ming (hal. 73). Karenanya, Palembang sebagai ibu kota San-bo-tsai sebetulnya terbilang ibu kota baru. Dalam argumentasinya, meester Groeneveldt menyatakan bahwa nama Cina yang diberikan pada Palembang dan sungainya (Ku-kang), setelah penaklukan Jawa terhadap San-bo-tsai pada 1377, dimaksudkan untuk membedakan antara Ku-kang (Palembang) dengan Jambi - di mana pangeran-pangeran dari kerajaan San-bo-tsai kemungkinan mendirikan ibu kota mereka sendiri, setelah terusir dari ibu kota lama oleh orang-orang dari Jawa (hal. 76). Lalu, jika Palembang merupakan ibu kota baru, pertanyaannya tentu mengarah pada: di mana ibu kota lama berada?

Penyebutan "Jambi" oleh meester Groeneveldt sebetulnya mampu menjadi penanda awal yang baik di mana ibu kota lama ini berada. Namun, dalam catatan akhirnya, Meester Groeneveldt sendiri menjelaskan bahwa catatan sejarah Cina sebetulnya tidak pernah menyatakan secara jelas letak kerajaan, atau lebih tepatnya ibu kota lama kerajaan, San-bo-tsai. Pun demikian, keterangan terkait ibu kota ke Palembang jelas menunjukkan bahwa: ibu kota lama ini berbeda lokasi dari Palembang (hal. 76). Dan sebab, pada akhirnya, ibu kota baru ini identik dengan nama "Ku-kang" (nama baru kerajaan San-bo-tsai), nama ini kemudian melekat pada ibu kota baru tersebut, yaitu: Palembang. Sayangnya, sebab catatan sejarah Cina tidak menyatakan dengan jelas letak kerajaan, atau lebih tepatnya ibu kota lama kerajaan, San-bo-tsai, hal ini jelas memperumit proses identifikasi ibu kota lama kerajaan tersebut. Pun demikian, meester Groeneveldt menambahkan kemungkinan bahwa dua tempat ini berada di sungai yang sama.

Meester Groeneveldt menjabarkan dua alasan mengapa beliau menyatakan bahwa keduanya kemungkinan berada di sungai yang sama: yang pertama, sungai ini merupakan sungai terbesar di pesisir tersebut dan, karenanya, merupakan akses terbaik untuk jalur perdagangan dari luar negeri (kerajaan). Alasan lainnya, sebutan orang Cina untuk Palembang dan sungainya, yaitu Ku-kang atau “Sungai Tua”, diberikan untuk memisahkan tempat ini dari Jambi. Pemberian nama ini menunjukkan secara tersirat bahwa orang-orang Cina telah mengenal sungai tersebut sejak lama dalam kunjungan dagang mereka. Dalam penalaran beliau, jika Palembang diberi nama “Sungai Tua”, maka sungai ini merupakan akses masuk yang sama untuk jalur perdagangan yang menuju San-bo-tsai. Karenanya, pada kesimpulannya, San-bo-tsai berada di sungai yang sama dengan sungai yang melewati kota Palembang, tetapi bukan di Palembang. Namun, apakah kesimpulan ini benar adanya?

Ada satu hal menarik yang bisa kita dapatkan jika kita cermati permasalahan terkait pergantian nama dan perpindahan ibu kota ini – yang kemungkinan dilewatkan oleh meester Groeneveldt secara tidak sengaja. Jika kita mencermati jarak waktu penceritaan antara perubahan nama dan perpindahan ibu kota, sebetulnya terdapat jeda waktu yang cukup lumayan terhadap dua peristiwa ini. Keterangan tentang perubahan nama dinyatakan dalam narasi yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di tahun 1397.

Perubahan nama itu sendiri bisa saja terjadi sebelum tanggal ini, sebab keterangannya sebetulnya tidak menyebutkan kapan persisnya perubahan itu terjadi. Sementara itu, keterangan tentang perpindahan ibu kota, walau juga tidak disebutkan dengan jelas kapan tepatnya, dinyatakan dalam penceritaan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir masa pemerintahan kaisar Chia-ching (Jiajing, 1522/1521-1566/1567). Atau, penyebutan tahun ini adalah titik terakhir keterangan waktu yang bisa kita dapatkan. Di sini, kita dapat melihat terdapat jeda sekitar 180 tahun (kasarnya: 1577-1397) dalam penceritaan tentang kedua peristiwa tersebut – walau, sekali lagi, kapan tepatnya kedua peristiwa itu terjadi tidak disebutkan dengan jelas

Jika kita menggunakan logika sederhana bahwa ibu kota tidak segera dipindahkan saat perubahan nama terjadi, asumsinya akan mengarah pada: “Ku-kang” atau “Sungai Tua” yang dimaksudkan tidak diberikan pada sungai yang berada di Palembang (atau, katakanlah, sungai Musi sebagai sungai utama di Palembang) sebagai ibu kota baru – tetapi justru diberikan pada sungai yang berada di ibu kota lama. Adapun, kesalahpahaman yang terjadi bahwa sebutan “Ku-kang” atau “Sungai Tua” mengarah ke sungai di Palembang terjadi akibat kesalahpahaman dalam memahami “jeda waktu” pada narasi yang menceritakan dua kejadian tersebut; di mana perubahan nama diasumsikan terjadi bersamaan dengan pergantian ibu kota. Padahal, ada jeda waktu sekitar 180 tahun dalam penceritaan kedua peristiwa itu – tentu, di sini, juga dengan asumsi bahwa perubahan nama dari San-bo-tsai menjadi Ku-kang tidak diiringi dengan perpindahan ibu kota kerajaan tersebut.

Jika boleh dianalogikan (diberi contoh), katakanlah Batavia tadinya merupakan nama untuk wilayah seluas Jawa Barat, termasuk di dalamnya wilayah Jakarta itu sendiri. Batavia dalam pengandaian ini memiliki ibu kota dengan nama yang sama, yaitu Batavia, yang (katakanlah) terletak di wilayah Bandung. Pada satu masa, Batavia beserta ibu kotanya berubah nama menjadi Jakarta; apakah perubahan nama ini secara otomatis akan memindahkan letak ibu kota Batavia ke Jakarta? Jawabannya tentu saja "tidak", sebab perubahan nama tidak serta-merta diikuti oleh perpindahan ibu kota. Berapa banyak wilayah yang mengalami pergantian nama? Apakah perubahan nama wilayah-wilayah tersebut secara otomatis menggeser letak wilayah-wilayah tersebut? Karenanya, pun nama Batavia ini berganti nama menjadi "Jakarta", letak ibu kotanya dalam pengandaian ini tentulah tetap sama: yaitu di wilayah Bandung (sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya).

Akan tetapi, di kemudian hari, ibu kota lama yang terletak di wilayah Bandung ini dipindahkan ke wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta, sedangkan ibu kota lama berganti nama menjadi "Bandung". Katakanlah, hal ini telah berlalu dalam kurun waktu ratusan tahun dan orang-orang yang hidup di wilayah-wilayah ini kemudian tidak lagi mengetahui peristiwa perubahan nama dan pergantian ibu kota ini, tentulah saat dikatakan "Batavia" adalah nama terdahulu dari Jakarta, pikiran orang-orang ini dengan sendirinya akan tertuju pada wilayah seluas Jakarta - dan bukan pada wilayah seluas Jawa Barat (sebagaimana yang dijelaskan dalam pengandaian ini dari awal). Dan jika dikatakan bahwa "Batavia" dulunya berada di Bandung, sebagai ibu kota lama dengan nama yang sama, hal ini jelas akan menimbulkan kebingungan. Hal ini disebabkan orang-orang ini telah terbiasa berpikir bahwa Batavia yang telah berganti nama (selalu) berada di Jakarta - dan bukan di Bandung.

Analogi ini memang sebetulnya sengaja dan sangat perlu dibuat terutama dengan niat untuk membingungkan para pembacanya, sebab jika analogi ini berhasil membingungkan para pembaca, kita dapat merasakan sendiri kebingungan yang sebetulnya mungkin dirasakan oleh meester Groeneveldt - yang berpikir bahwa "Ku-kang" dari awal adalah Palembang, sebab tradisi para sejarawan Cina memahami Ku-kang adalah Palembang. Padahal, narasi sejarah catatan Cina menjelaskan bahwa "Ku-kang" adalah nama lain dari San-bo-tsai, di mana Palembang adalah salah satu wilayahnya. Karenanya, keterangan terkait perpindahan ibu kota jelas menjadi kunci dari kebingungan yang ada. Dan, untuk meluruskan segala kebingungan ini, langkah selanjutnya hanya tinggal menemukan di mana letak ibu kota lama ini berada.

Dalam penceritaan tentang (kerajaan) San-bo-tsai, meester Groeneveldt sebetulnya berkali-kali menyebutkan nama "Jambi". Bahkan, bisa dibilang, narasi tentang San-bo-tsai itu sendiri seakan-akan menceritakan tentang Jambi sebelum Jambi dikenal sebagai Jambi (Chan-pi). Karenanya, keterangan-keterangan terkait San-bo-tsai yang diberikan oleh meester Groeneveldt, justru lebih cocok diarahkan kepada Jambi ketimbang Palembang. Perihal meester Groeneveldt mencurigai bahwa San-bo-tsai berada di sungai yang sama dengan Palembang, semisal, beliau menyatakan bahwa alasannya adalah: sungai (yang berada di Palembang) merupakan sungai terbesar di pesisir tersebut dan, karenanya, merupakan akses terbaik untuk jalur perdagangan dari luar kerajaan (hal. 76).

Jika saat ini kita menggunakan sumber daya mesin pencarian daring, kita dapat mengetahui bahwa arah pernyataan beliau tentang sungai yang merupakan "aliran sungai terbesar di pesisir (timur) Sumatra" (the largest stream of the coast, hal. 76) ini, sejatinya lebih tepat diberikan pada sungai Batang Hari yang memiliki panjang sekitar 800 km - jika dibandingkan dengan sungai Musi yang memiliki panjang sekitar 720 km. Sedikit catatan kecil yang terbilang lucu, pencarian dengan kata kunci "sungai terbesar di Sumatra" sebetulnya mengantarkan kita pada "sungai terpanjang" di Sumatra. "Besar" dan "panjang" jelas berbeda. Penulis cukup yakin kaum adam tahu pasti perbedaan keduanya. Karenanya, pertanyaannya di sini adalah: apakah sebab sungai Batang Hari disebutkan sebagai "sungai terpanjang" akan dengan sendirinya juga berarti sebagai "sungai terbesar", setidaknya di pesisir timur dataran Sumatra?

Yang pasti, kesimpulannya mengarahkan kita pada sungai Batang Hari sebagai sungai yang lebih panjang dibandingkan dengan sungai Musi (walau belum tentu lebih besar), sebagaimana yang dinyatakan dalam artikel pada situs MetroJambi.com, yang ditulis oleh Amril Hidayat (6 Mei 2023): "Sungai Batanghari, Sungai Terpanjang di Sumatera Lintasi 7 Kabupaten/kota" - hasil dari pencarian daring paling atas. Sampai sini, kita harus akui bahwa penelitian-penelitian lebih jauh jelas akan dibutuhkan untuk pembuktian-pembuktian lebih lanjut.

Satu alasan lain yang diberikan oleh meester Groeneveldt, sebab sungai ini merupakan sungai "terbesar" di pesisir timur Sumatra, sungai ini merupakan akses terbaik untuk jalur perdagangan dari luar kerajaan San-bo-tsai (hal. 76). Pada alasan ini, meester Groeneveldt mengindikasikan bahwa sungai tersebut bukan saja menjadi "aliran terluas" yang mampu menjadi pintu masuk pelayaran, tetapi juga mengindikasikan letak strategis sungai tersebut di dunia pelayaran pada masa itu - masa di mana kapal-kapal udara (pesawat) belumlah ditemukan. Jika kita mau melihat kepada peta nusantara, kita akan melihat alasan logis mengapa Jambi, atau lebih tepatnya sungai Batang Hari, menjadi lokasi yang sesuai untuk lokasi "jalur perdagangan" ini. Perlu diingat, lokasi pulau Sumatra sebetulnya merupakan lokasi strategis yang menjadi pintu keluar-masuk kapal-kapal yang berlayar dari dataran Cina ke dataran India. Untuk itu, persinggahan kapal-kapal layar ini ke nusantara sepertinya tidak terhindarkan.

Dan, dari sekadar tempat persinggahan, lokasi-lokasi di nusantara pada akhirnya menjadi lokasi dagang - bukankah hal ini akan terjadi secara alamiah? Apakah orang-orang yang singgah di nusantara dengan menggunakan kapal-kapal layar ini tidak membutuhkan perbekalan? Persinggahan yang terjadi tercermin dari catatan-catatan orang-orang yang menempuh perjalanan dari Cina ke India melalui jalur laut, seperti dalam catatan biksu Fa-hien (Faxian) dan biksu I-ching (Yijing) - yang sebetulnya menempuh perjalanan untuk mencari kitab-kitab Buddha. Untuk perdagangan sendiri, tercermin dalam catatan sejarah Cina, di sini yang diterjemahkan oleh meester Groeneveldt, dan juga dalam catatan Chu-fan-chi (Zhu Fan Zhi) yang ditulis oleh Chau Ju-kua (Zhao Rukuo). Untuk alasan mengapa Jambi yang dilalui sungai Batang Hari menjadi pilihan yang cukup logis sebagai lokasi dagang strategis, kita hanya harus melihat ke dalam peta nusantara itu sendiri:

Jika kita melihat ke dalam peta nusantara, kita akan mengetahui bahwa posisi Jambi terletak lebih ke utara dibandingkan Palembang yang terletak di selatan. Satu hal lain, posisi Jambi, baik dari arah Selat Malaka maupun Laut Cina Selatan, jauh lebih terbuka jika dibandingkan dengan Palembang yang terhalang oleh pulau Bangka Belitung. Pun demikian, pintu masuk sungai Batang Hari ke arah Jambi sebetulnya tertutup oleh (pulau?) Parit Bawoeng. Namun, menariknya, keterangan dari Google Maps menyebutkan bahwa, bahkan pulau ini berada di atas sungai Batang Hari:

Jika kita melihat tangkapan layar yang diambil dari situs Google.com/maps di atas, kita dapat melihat bahwa, bahkan, di sekitar batas terluar pulau ini masih merupakan bagian dari sungai Batang Hari - entah sejauh apa kebenarannya. Lalu, apakah tempat yang memiliki salah satu sungai terpanjang di Sumatra dan (secara terbuka) berada di antara Selat Malaka dan Laut Cina Selatan ini pada suatu masa adalah lokasi dagang strategis, sebab tempat ini memiliki akses terbaik untuk jalur perdagangan (the best accessible place for foreign trade, hal. 76) - sebagaimana yang diungkapkan oleh meester Groeneveldt? Sayangnya, penelitian-penelitian lanjutan yang lebih jauh akan sangat dibutuhkan untuk menelusuri kebenarannya, bukan?

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pintu masuk sungai Musi untuk menuju Palembang, pintu masuk sungai Batang Hari yang berada lebih ke utara dan memiliki akses yang lebih terbuka (tidak terhalang pulau-pulau besar) jelas menjadi pilihan yang lebih logis untuk menuju daratan utama pulau Sumatra (di sini khususnya untuk perdagangan) - setidaknya secara teori. Namun, di antara poin-poin yang memang masih butuh untuk ditelusuri lebih lanjut, setidaknya ada satu hal yang pasti: bahwa baik Jambi maupun Palembang, pada sekitar tahun 1397, sebetulnya masih berada di bawah kerajaan yang sama, yaitu kerajaan San-bo-tsai yang telah berganti nama menjadi "Ku-kang". Karenanya, secara garis besar, peta "Ku-kang" pada masa itu akan mencakup dua wilayah ini:

Pada saat kerajaan Jawa mengganti nama "San-bo-tsai" menjadi Ku-kang (hal. 71) pada sekitar tahun 1397 (keterangan waktu terdekat yang bisa didapatkan), baik kerajaan Jawa maupun kerajaan San-bo-tsai itu sendiri tidak turut dinyatakan "memindahkan ibu kotanya". Karenanya, secara logis, keterangan terkait perpindahan ibu kota dijelaskan pada bagian yang jauh terpisah mengindikasikan bahwa dua kejadian ini tidak terjadi secara bersamaan. Demikian pun, hal ini juga tidak bertentangan dengan kenyataan bahwa kerajaan ini pada akhirnya memiliki dua ibu kota: ibu kota lama dan ibu kota baru.

Adapun, argumentasi meester Groeneveldt bahwa (pada saat itu) San-bo-tsai dan Ku-kang telah menjadi dua wilayah yang berbeda, semata berdasarkan keterangan terdapatnya dua pemimpin orang-orang Cina di San-bo-tsai (Ku-kang), yaitu Liang Tau-ming dan Ch'en Tsu-i (hal. 71). Namun, catatan sejarah Cina sendiri sebetulnya tidak pernah menyatakan bahwa Liang Tau-ming menjadi penguasa San-bo-tsai - sebagaimana catatan ini menyatakan bahwa Ch’en Tsu-i adalah pemimpin di Ku-kang (chief of Ku-kang). Yang terjadi adalah, catatan Cina menjelaskan bahwa Liang Tau-ming adalah pemimpin "sebagian wilayah" negeri tersebut (he reigned as master of a part of the country - hal. 71). Catatan Cina tidak menjelaskan lebih lanjut di bagian mana beliau berkuasa.

Penceritaan ini, pun, sebetulnya berada dalam "konteks" perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang Cina terhadap pendudukan Jawa. Dalam artian, Liang Tau-ming dipandang sebagai seorang "pejuang" yang berhasil menguasai sebagian wilayah (country) San-bo-tsai yang telah berganti nama menjadi Ku-kang. Dalam "konteks" inilah, Liang Tau-ming diundang oleh kaisar Cina. Lantas, apakah hal ini menjadikan Liang Tau-ming sebagai pemimpin San-bo-tsai? Sekali lagi, tidak ada keterangan dalam catatan sejarah Cina yang menyatakan demikian.

Adapun, undangan terhadap Liang Tau-ming yang mengutus keponakannya dan Ch’en Tsu-i yang mengutus anaknya untuk menghadap kaisar Cina, juga sebetulnya tidak dapat dijadikan patokan bahwa Liang Tau-ming telah menjadi pemimpin San-bo-tsai. Bisa saja, sebetulnya, Ch’en Tsu-i dianggap sebagai "pemimpin administrasi" di Ku-kang (San-bo-tsai) sedangkan Liang Tau-ming sebagai pemimpin perlawanan orang-orang Cina terhadap pendudukan Jawa saat itu. Bukankah mengundang keduanya merupakan sesuatu yang (seharusnya) wajar saja? Yang pasti, argumentasi meester Groeneveldt bahwa keterangan tentang dua pemimpin ini menandakan bahwa San-bo-tsai dan Ku-kang merupakan dua wilayah yang berbeda sesungguhnya cukup lemah.

Kesalahpahaman "sepele" dalam memahami perubahan nama dan juga perpindahan ibu kota ini, sekali lagi, berkontribusi cukup besar dalam kesalahpahaman terkait identifikasi "Ku-kang" sebagai sebuah kerajaan dan "Ku-kang" (yang sekaligus) sebagai ibu kota. Imbasnya, "letak" dari kerajaan San-bo-tsai yang sedari awal mengarah ke Jambi, tiba-tiba berbelok tajam dan langsung mengarah ke Palembang. Hal ini pun sebetulnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu "kesalahan", sebab memang pada akhirnya Palembang menjadi ibu kota baru kerajaan San-bo-tsai yang telah berganti nama menjadi Ku-kang.

Akan tetapi, kesalahpahaman ini menjadi fatal, karena San-bo-tsai diidentifikasi sebagai nama lain dari kerajaan-kerajaan yang dikenal lainnya, seperti Sribhoja (termasuk Malayu dan Bhoja) dan juga, pada akhirnya, kerajaan Sriwijaya. Jika orang-orang yang mengidentifikasi kerajaan-kerajaan tersebut, seperti sensei Takakusu dan monsieur Cœdès, menggunakan letak dari kerajaan San-bo-tsai sebagai acuan, kesalahpahaman terkait letak dari kerajaan ini secara otomatis akan mempengaruhi identifikasi dari letak kerajaan-kerajaan lainnya.

Walau perjalanan kita dalam meluruskan kesalahpahaman ini jelas akan sangat panjang, setidaknya kita mengetahui bahwa San-bo-tsai yang telah berganti nama menjadi Ku-kang sempat mengalami perpindahan ibu kota (hal. 73). Bagian inilah yang sebetulnya tidak terbantahkan. Karenanya, pun dengan segala kemungkinan-kemungkinan sanggahan yang bisa diberikan (yang sebetulnya sudah penulis pertimbangkan - dan seharusnya ada dalam kajian ilmiah), setidaknya "Jambi" sebagai ibu kota lama kerajaan San-bo-tsai merupakan sesuatu yang dapat dipastikan - setidaknya berdasarkan catatan sejarah Cina ini. Yang untuk itu, sebagaimana yang telah penulis nyatakan sebelumnya, catatan sejarah Cina tentang San-bo-tsai sebetulnya lebih mengarah ke Jambi sebagai ibu kota lama dibandingkan Palembang sebagai ibu kota baru. Hal ini akan penulis jelaskan dalam catatan berikutnya, sebab tulisan ini telah menjadi sangat panjang - dan yang terlalu panjang seringkali membosankan...

...karya tulis maksud saya...