Keberadaan informasi menjadi suatu hal yang amat penting dalam proses penanggulangan bencana. Baik saat pra-bencana, saat bencana terjadi, atau pun pasca-bencana. Pada situasi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh bencana, kebutuhan masyarakat terhadap berita-berita meningkat dengan tajam.

Dalam sebuah penelitiannya, Jurnalisme Bencana di Indonesia, Setelah Sepuluh Tahun, Muzayin menjelaskan bahwa, "Ketika sebuah bencana terjadi, masyarakat selalu ingin tahu tentang berbagai hal mengenai bencana tersebut. Misalnya tentang penyebab, korban,kerugian, dampaknya secara luas, penanggulangan, dan lainnya." Hal itu menggerakkan media massa untuk melakukan peliputan bencana secara intensif.

I Gusti Ngurah Putra dalam Media dan Agenda-Agenda Pemberdayaan Pasca Bencana juga mengungkapkan bahwa peran media sebagai pendistribusi informasi menjadi penting karena bencana biasanya menciptakan situasi yang tidak pasti dan hal itu membuat rasa ingin tahu masyarakat terhadap bencana menjadi besar.

Namun,kebutuhan masyarakat akan informasi tersebut kerap kali tidak mendapat "umpan balik" yang sesuai dari media itu sendiri. Media kerap kali masih menunjukkan euforia saat berhadapan dengan bencana,khususnya bencana alam. Pada kasus bencana alam, media mendadak beralih fungsi dengan berlomba-lomba menjadi agen sosial yang bertugas mengumpulkan dana sumbangan.

Tidak hanya itu, media kerap kali "terserang" gejala dramatisasi yang membuatnya hanya berkutat pada penggambaran bencana secara dramatis dan traumatis, berisi isak tangis, ekspresi sedih, ataupun nestapa korban dengan dalih menumbuhkan solidaritas. Dan celakanya,dramatisasi tersebut ternyata merupakan gejala global dalam dunia jurnalistik. (Muzayin Nazaruddin, Jurnalisme bencana di Indonesia,Setelah Sepuluh Tahun).

Padahal saya melihat media memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis.Pertama, untuk meluruskan informasi-informasi yang beredar. Kedua, untuk meredakan trauma yang dialami korban bencana. Ketiga, untuk memberikan edukasi perihal kebencanaan.

Iwanuddin memberikan contoh konkret gejala dramatisasi tersebut pada kasus erupsi gunung Merapi tahun 2006. Saat itu, apa yang dipraktikkan media justru malah cenderung meresahkan masyarakat. Misalnya pengambilan gambar-gambar jarak dekat erupsi yang mengerikan di layar kaca melebihi citra sesungguhnya tentang Merapi di lokasi kejadian.

Hal itu membuat masyarakat di sekitar gunung Merapi yang semula tenang justru terprovokasi oleh informasi masyarakat di daerah lain yang panik menyaksikan tayangan televisi dan mengatakan betapa bahayanya Merapi sebagaimana citra yang mereka tangkap di layar kaca (Yusuf,Polysemia, Edisi 3, Juli 2006).

Dalam ironi tersebut, agaknya sulit untuk berharap pada sebagian besar media untuk memberikan edukasi ataupun agenda penyadaran terhadap masyarakat rentan bencana. Keraguan ini menjadi logis karena penyadaran tidak mungkin dilakukan jika masyarakat selalu diposisikan sebagai objek atau malah mesin pendulang rating semata. Dalam proses penyadaran---terkait apapun itu---yang perlu ditekankan adalah adanya keterlibatan masyarakat itu sendiri.

Sebagai alternatifnya, kita bisa memanfaatkan posisi media komunitas untuk melakukan fungsi tersebut. Media komunitas dapat menjadi antitesis dari tsunami informasi yang bergelimangan hari ini. Hal ini dapat dimungkinkan karena---jika---media komunitas menempatkan diri sebagai media yang memang diperuntukkan untuk suatu komunitas.

Walaupun sebenarnya tiap media sebenarnya mampu menghidupkan aspek kekomunitasan. Namun, media komunitas berbeda dari media lainnya. Ia dapat menghidupkan aspek kekomunitasannya secara eksplisit. Media komunitas juga memungkinkan kelompok sosial untuk mengekspresikan diri tanpa keterlibatan pihak lain dan berperan pada keberagaman informasi di Indonesia.

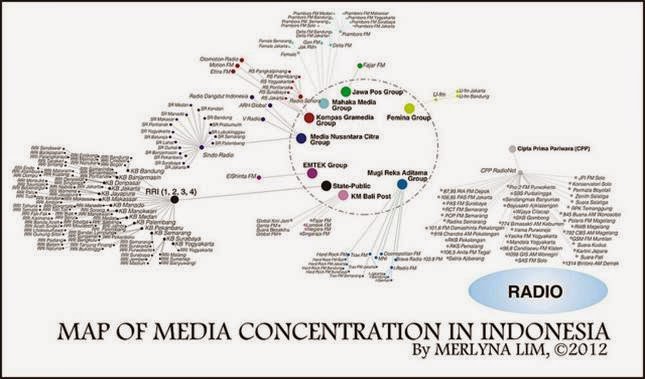

Salah satu media komunitas yang bisa dimanfaatkan salah satunya adalah radio. Keunggulan yang paling mencolok dari radio adalah sifatnya yang hanya membutuhkan teknologi sederhana dan tidak mahal.

Radio komunitas juga terbukti dapat menjadi motor pembangun kesadaran warga akan bencana dalam kasus bencana tanah longsor Si Jemblung, Banjarnegara. Di sana radio komunitas dapat meyakinkan masyarakat untuk berhati-hati jika hujan berlangsung selama lebih dari 6 jam. Karena kemungkinan besar longsor akan terjadi. Di sana, radio komunitas juga dapat memberikan hiburan. Saat itu, ada salah satu warga setempat yang kehilangan anggota keluarganya akibat longsor,lalu ia ikut bergabung menjadi penyiar radio.

Contoh lain dari pentingnya peran radio komunitas dapat dilihat dalam kasus krisis pangan di Sumba Timur. Saat di sana stok pangan menipis akibat gagal panen pada 2014, masyarakat memilih masuk ke hutan dan mengambil Iwi untuk dimakan agar dapat bertahan hidup.

Iwi merupakan umbi-umbian yang mengandung sianida dalam konsentrasi tinggi. Selain beracun, untuk mendapatkan Iwi pun butuh perjuangan.Warga harus masuk hutan dengan medan yang berat dan butuh waktu duajam perjalanan pulang-pergi.

Pada kasus tersebut, radio komunitas---Max FM Waingapu---dapat menjadi antitesis aliran informasi yang tak menguntungkan masyarakat.

Saat itu, berita terkait masyarakat yang memakan Iwi menyebar dengan cepatdan membuat beragam tanggapan berdatangan. Salah satunya tanggapan Frans Lebu Raya, Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dimuat ditempo.co. Frans membantah warga memakan Iwi karena kelaparan.

Menurutnya, Iwi merupakan salah satu pangan lokal yang sering dimanfaatkan warga saat musim kemarau. Konsumsi Iwi memang merupakan tradisi yang diwariskan leluhur, namun luntur karena program penyeragaman pangan oleh Orde Baru.

Namun pernyataan itu dianggap keliru oleh warga, seperti diceritakan oleh Heinrich D. Dengi, Direktur Max FM Waingapu. Bagaimana mungkin warga yang tidak kekurangan pangan harus rela masuk ke hutan dengan medan yang sulit untuk mencari Iwi. Selain itu, proses pengolahan Iwi pun butuh waktu paling tidak satu minggu. Nah fungsi Max FMWaingapu adalah sebagai medium counter---salah satunya---terhadap tanggapan Frans Lebu Raya.

Max FM Waingapu juga berperan mengajak warga untuk bertani tanaman organik dalam program "Ayo Bertani" yang mengudara dua jam setiap minggu. Dalam program tersebut, warga diajak pula untuk memanfaatkan potensi lokal dalam menghasilkan panen yang baik.

Tapi, meski keberadaan radio komunitas manfaatnya sangat besar untuk masyarakat, permasalahan sering sekali menghampiri. Misalnya saja proses perizinan penyiaran, regulasi yang tidak berpihak, dan tantangan pengelolaan internal.

Permasalahan tersebut dipaparkan oleh M. Sutarno, ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia dalam wawancaranya dengan Remotivi. Sutarno menjelaskan bahwa regulasi yang mendorongtumbuh dan berkembangnya radio komunitas masih lemah.

Misalnya saja proses perizinan yang membutuhkan proses panjang dan melelahkan. Sutarno menceritakan bahwa pengurusan perizinan radio komunitas membutuhkan waktu dua tahun, lima tahun, bahkan ada yang sampai delapan tahun. Padahal jika mengacu pada Permenkominfo 28 tahun 2008 harusnya tak lebih dari 6 bulan.

Proses tersebut juga memberatkan karena syarat perizinannya hampir sama dengan radio swasta. Radio komunitas diharuskan membayar Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHPF) yang paling sedikit 1 juta rupiah pertahun. Padahal radio ini bukan radio komersil yang mendatangkan keuntungan.

Pengurusan perizinan radio komunitas membutuhkan waktu dua tahun, lima tahun, bahkan ada yang sampai delapan tahun.

Selain itu, dari segi teknis, radio komunitas juga bermasalah soal tidak tersedianya listrik yang harganya terjangkau. Lalu juga soal sulitnya proses pembelian suku cadang saat terjadi kerusakan alat siar, karena suku cadangnya hanya ada di Kota, sehingga proses butuh waktu yang tidak sebentar.

Melihat pentingnya peran radio komunitas dalam membangun kesadaran masyarakat terkait bencana, pemerintah perlu untuk melihat potensi ini secara lebih jauh. Memang sudah ada program untuk pendirian 500 radio komunitas, Sutarno. Tapi itu dianggap belum menyentuh aspek yang krusial dalam proses berkembangnya radio komunitas: yaitu melihat radio komunitas sebagai kelembagaan komunitas yang artinya perlu pembedaan dari radio swasta.