EXECUTIVE SUMMARY

Bangsa Indonesia pernah hampir mengalami Revolusi Mental di lembaran-lembaran awal setelah meraih kemerdekaan. Dalam kepemimpinan Presiden Soekarno, gagasan Revolusi Mental pertama kali tercetus sebagai semangat untuk melanjutkan revolusi pasca usainya revolusi secara fisik pada Perang Kemerdekaan. Skeptisme berbagai kalangan mengubur gagasan besar Presiden Soekarno. Setelah menunggu selama lebih dari setengah abad, Presiden Joko Widodo mengumandangkan kembali semangat 'Revolusi Mental' pada kampanye politiknya yang mengusung sembilan agenda prioritas (Nawacita).

Namun, hingga penghujung masa kepresidenannya, dampak konkrit program Gerakan Nasional Revolusi Mental seakan tertutupi oleh skeptisme yang kembali beredar dalam lingkungan masyarakat. Pada faktanya, dana yang digelontorkan dan outcome dari program ini memang kurang berkorelasi positif. Masyarakat masih dihadapkan dengan permasalahan yang sudah lumrah seperti tidak adanya integritas di berbagai sektor, intoleransi, politik golongan, korupsi, minimnya literasi, dan juga keinginan berdikari serta perubahan yang tidak substansial.

PENDAHULUAN

Presiden Soekarno, dalam pidatonya yang berjudul "A Year of Decision" pada tanggal 17 Agustus 1957, merupakan orang pertama yang mencetuskan istilah Revolusi Mental. Kemerdekaan Indonesia dari Belanda tidak serta merta membuat kondisi bangsa dan negara menjadi lebih baik. Presiden Soekarno menyadari bahwa saat itu, 350 tahun penjajahan Belanda telah melahirkan nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri manusia Indonesia. Kebodohan, kepribadian yang submissive, tidak memiliki self-esteem, dan kecenderungan untuk melakukan penyelewengan dalam administrasi negara seakan sudah melekat dalam pribadi manusia Indonesia.

Dari sini, Presiden Soekarno menyatakan bahwa "...tiap-tiap revolusi yang benar-benar revolusi adalah revolusi mental...". Beliau juga menyatakan bahwa setiap revolusi wajib hukumnya untuk menolak "hari kemarin", yang dapat diartikan sebagai penolakan kepada semua gaya hidup yang berseberangan dengan semangat kemajuan dan perubahan.

Gerakan Hidup Baru merupakan program yang dicetuskan untuk menjalankan Revolusi Mental dan mempromosikan perombakan cara berpikir, bekerja, dan berkehidupan. Sebagai bentuk nyata dari Gerakan Hidup Baru, aksi-aksi mulai dilancarkan oleh pemerintahan, yaitu: hidup sederhana, gerakan kebersihan dan kesehatan, pemberantasan buta huruf, penggalakkan gotong-royong, penerapan dan penekanan kedisiplinan serta efisiensi dalam industri dan administrasi pemerintahan, pembangunan rohani, dan penguatan kewaspadaan sederhana.

Patut disadari juga dari Gerakan Hidup Baru, Presiden Soekarno mempromosikan dan menekankan penghentian impor barang dari luar negeri. Ia memberikan apresiasi terhadap produksi lokal serta kesadaran untuk berswasembada. Lalu, kesehatan dan kebersihan juga menjadi suatu hal yang krusial bagi eksistensi negara karena kedua hal tersebut saling berhubungan dalam pengembangan kualitas hidup manusia. Sayangnya, program ini sempat dipandang sebelah mata oleh beberapa pihak dan dihentikan untuk waktu yang cukup lama.

Dalam Pemilihan Umum Presiden 2014, Presiden Joko Widodo mengumandangkan kembali agenda besar Presiden Soekarno 57 tahun sebelumnya pada sembilan agenda aksi prioritas atau Nawacita melalui program keenam, yaitu pelaksanaan revolusi karakter bangsa, atau lebih umum dikenal juga sebagai Gerakan Revolusi Mental. Integritas, etos kerja, dan gotong royong merupakan tiga nilai utama yang diusung program Revolusi Mental. Secara keseluruhan, Gerakan Revolusi Mental sendiri terdiri dari lima gerakan, yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Dalam pelaksanaannya, Gerakan Revolusi Mental yang digaungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo juga mengalami hal yang kurang lebih sama dengan Gerakan Hidup Baru pada era Presiden Soekarno. Semenjak dilaksanakan dari terbitnya Instruksi Presiden No. 12 tahun 2016, progres Gerakan Revolusi Mental dapat dikatakan tergolong lambat, terutama jika dicermati dari sisi pencapaian. Berbagai pihak dan golongan menilai bahwa Gerakan Revolusi Mental tidak memiliki indikator pencapaian yang jelas dan minim sosialisasi di berbagai lini pemerintahan maupun masyarakat. Padahal, jika dilihat dari sisi anggaran, tingkat dana yang telah digelontorkan oleh pemerintah relatif tinggi.

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah membelanjakan Rp87.4 miliar pada rentang 1-30 November 2015, Rp92 miliar pada 1-30 Desember 2015, dan Rp22.5 miliar pada 1-30 Oktober 2016. Dana ini dialokasikan untuk tujuan sosialisasi melalui iklan yang ditayangkan pada kanal-kanal televisi nasional.

Selain itu, dana pembuatan situs web sejumlah Rp200 juta pada tahun 2015 hanya didukung konten yang terbatas dan tidak menunjukkan gairah dalam pengamalan Gerakan Revolusi Mental. Dalam rentang waktu empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, website revolusimental.go.id telah mem-posting delapan belas infografis, empat video, dan 48 galeri foto.

Setelah hampir lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Gerakan Nasional Revolusi Mental relatif tidak terlalu menunjukkan capaian yang signifikan. Lalu, apakah sebenarnya yang harus dibenahi dari Gerakan Nasional Revolusi Mental? Adakah suatu pembanding yang dapat dijadikan patokan bagi Gerakan Nasional Revolusi Mental? Kapankah kita dapat berbangga sebagai bangsa yang berhasil merevolusi diri dan mental?

MENGKOMPARASIKAN REVOLUSI MENTAL DENGAN RESTORASI MEIJI

Mari kita sejenak mengimajinasikan diri yang sedang berada di masa lalu. Terkait pernyataan yang disampaikan Presiden Soekarno dalam pidatonya tentang Revolusi Mental, beliau menyatakan bahwa untuk menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, nilai-nilai yang telah terinternalisasi selama 350 tahun penjajahan harus dihilangkan. Segala bentuk inferiority complex, budaya penyelewengan kewenangan, dan "mental Inlander" harus dihapuskan. Menurut Presiden Soekarno, sesungguhnya Revolusi Mental juga mewajibkan hengkangnya bangsa Indonesia dari masa lalu dan menolak segala nilai-nilai yang merintangi kemajuan.

Tak dapat dipungkiri bahwa 350 tahun penjajahan seakan menjadi semacam pencucian otak jangka panjang yang akhirnya melebur ke jiwa bangsa Indonesia. Tak hanya itu, gaya administrasi pemerintahan yang sangat birokratis dan berbelit-belit dari warisan kongsi dagang VOC serta pemerintah kolonial Hindia Belanda masih dipertahankan hingga saat ini.

Penggunaan teknologi yang dimaksudkan untuk memangkas birokrasi pun juga masih terganjal oleh kecenderungan masyarakat maupun pejabat pemerintahan untuk memanfaatkan celah-celah pada administrasi pemerintahan. Sistem pendidikan pedagogik yang mulai ditinggalkan di negara-negara maju masih menjalar di ruang-ruang kelas. Revolusi Mental yang dikumandangkan Presiden Soekarno tempo hari hampir menjadi tonggak kemajuan bangsa Indonesia yang sayangnya terhenti selama lebih dari setengah abad.

Restorasi Meiji yang terjadi di Jepang pada awal abad ke-20 dapat dijadikan pembanding terhadap Revolusi Mental. Sejak klan Tokugawa berhasil menduduki kursi Shogun, Kekaisaran Jepang menerapkan Sakoku, yang merupakan kebijakan isolasionisme dari hubungan luar negeri. Seiring berjalannya waktu, kebijakan ini menjadikan Jepang sebagai negara yang terbelakang, lemah, dan berpikiran tertutup. Pada Juli 1853, Komodor Matthew Perry berlabuh di Jepang dan menuntut keterbukaan, yang pada akhirnya, pemerintahan Bakufu Tokugawa tidak dapat berbuat apapun dan menerima perjanjian dagang yang cenderung menguntungkan pihak asing.

Hal ini menimbulkan perselisihan yang berujung pada jatuhnya kekuasaan rezim Bakufu Tokugawa dan restorasi status kepala negara serta pemerintahan kepada Kaisar. Mulai dari titik ini, pemerintahan Jepang bertransformasi menjadi pemerintahan dengan konstitusi yang jelas. Kesadaran nasional akan ancaman nyata dari pengaruh barat setelah perang Sino-Jepang menjadi titik transformasi Jepang dari negara yang tertutup menjadi salah satu powerhouse perindustrian dan juga salah satu bentuk nyata imperialisme.

Penting untuk dipahami bahwa dalam jalannya Restorasi Meiji terdapat hal-hal yang dapat dijadikan indikator tercapainya tujuan dari gerakan tersebut. Ketika teritori yang menjadi hak Jepang setelah kalahnya Tiongkok pada perang Sino-Jepang dikembalikan akibat adanya intervensi oleh Tripartite antara Jerman, Perancis, dan Rusia, pemerintahan Meiji Jepang menjadi semakin sadar akan pentingnya mengesampingkan perbedaan untuk mengusung kekuatan nasional (Sumikawa, 1999).

Kemudian, ambisi pemerintahan Meiji menuntut bahwa rakyat Jepang harus memiliki kedisiplinan, pendidikan yang memadai, dan juga kualifikasi kepemimpinan. Oleh karena itu, walaupun dalam kondisi finansial yang tidak terlalu menguntungkan, pemerintahan Meiji tetap berkeras akan usahanya untuk memberikan pendidikan masyarakat, walaupun hasil akhirnya adalah sistem pendidikan yang terlalu menekankan pada nilai-nilai Barat. Dapat dilihat dari hal-hal yang dicapai Restorasi Meiji di masa lalu telah meletakkan fondasi untuk Jepang yang kita ketahui di masa kini.

Revolusi Mental di Indonesia pada dasarnya bermula dari keinginan kuat Presiden Soekarno untuk melanjutkan perjuangan terhadap penjajahan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesamaan dengan Restorasi Meiji di Jepang. Tidak ada kesadaran kolektif yang kuat akan bahaya nyata penjajahan pikiran. Akibatnya, hingga Presiden Joko Widodo mengumandangkan kembali Revolusi Mental sebagai Gerakan Nasional Revolusi Mental, sistem dan pemikiran warisan kolonial semakin mendarah daging serta menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari nilai-nilai yang sudah melebur dalam diri.

GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL DAN KONTRIBUSI TERHADAP KONDISI SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK DI INDONESIA

Menilik kembali pada nilai-nilai yang diusung Gerakan Nasional Revolusi Mental, yaitu Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong, jika diamati dari kondisi sosial masyarakat di Indonesia sekarang, pencapaian yang diraih dari ketiga nilai tersebut patut dipertanyakan. Mengingat besarnya jumlah anggaran yang telah digelontorkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan program ini, minimnya pencapaian seolah menjadi tantangan dari gerakan nasional ini.

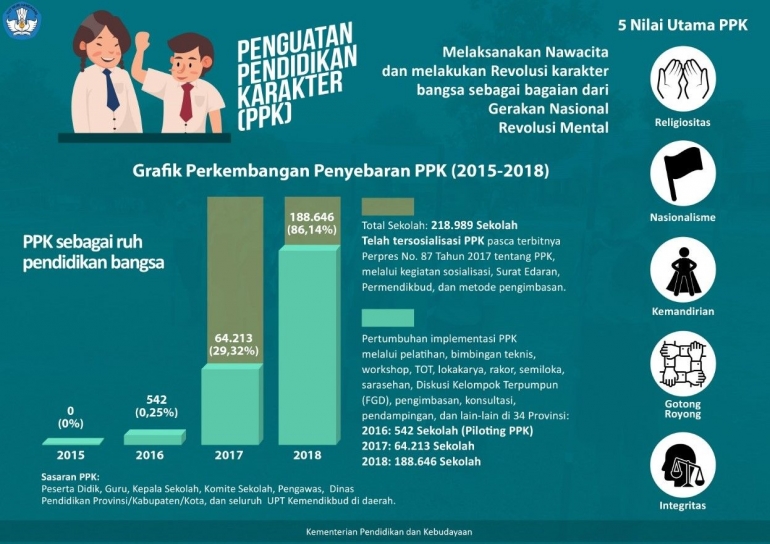

Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung berjalannya Gerakan Nasional Revolusi Mental. Pemerintah melalui kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang dilaksanakan di sekolah-sekolah telah melakukan sosialisasi kepada 188.646 sekolah atau 86,14% dari total 218.989 sekolah hingga tahun 2018. Jika ditinjau dari manfaat yang dihasilkan dari program ini, harus diketahui bahwa pendidikan karakter merupakan program yang hasilnya akan terealisasi dalam long-run.

Akan tetapi, bila meninjau kembali kurikulum-kurikulum pendidikan yang diterapkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pendidikan Indonesia masih bertipe result-oriented hingga ditetapkannya Kurikulum 2013 yang lebih menekankan pada proses pembelajaran dan keaktifan siswa. Dalam jangka pendek, dapat dikatakan bahwa Kurikulum 2013 belum menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap karakter pelajar di Indonesia. Kondisi ini timbul dari maraknya kasus kecurangan dalam ujian, baik pada skala lokal maupun nasional sebagai salah satu indikator negatif karakter pelajar Indonesia.

Output pendidikan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari hingga sekarang juga masih menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai yang diusung, baik oleh Gerakan Nasional Revolusi Mental maupun Penguatan Pendidikan Karakter. Sebagai contoh, integritas akademik di lembaga-lembaga pendidikan masih ternoda oleh adanya kebocoran soal dan kunci jawaban Ujian Nasional. Selain itu, terdapat pula kecenderungan dari sisi siswa untuk dapat memperoleh akses soal-soal bocoran maupun kunci jawaban.

Dalam beberapa kasus, perbuatan ilegal secara kolektif di kalangan siswa adalah hasil dari bandwagon effect atau lebih dikenal sebagai "ikut-ikutan". Justifikasi atas suatu perbuatan akan membuat pelaku menjadi lebih toleran ketika melakukan perbuatan yang sama, dengan justifikasi yang sama. Seseorang akan melakukan tindakan yang tidak bermoral untuk mencari keuntungan dan pada waktu yang sama, masih dapat menjustifikasi tindakannya sebagai tindakan yang bermoral (Shalvi et al, 2015).

Minimnya peran pendidikan dalam membentuk suatu paradigma berpikir dan berperilaku sebagaimana yang telah dinyatakan melalui gagasan Revolusi Mental baik oleh Presiden Soekarno maupun Presiden Joko Widodo telah menjadi pusaran permasalahan negara dan bangsa. Bagaimana masyarakat Indonesia berpandangan politik, merespon suatu isu, berkeinginan untuk berdikari, berintegritas, bertanggung jawab, berlaku etis, dan bertindak asertif serta toleran terhadap lingkungannya masih sangat jauh dari tujuan yang ingin dicapai Revolusi Mental.

Dalam hal sosial politik, bila ditilik melalui kondisi terkini dari kontestasi untuk kursi kepresidenan lima tahun mendatang, cara berpandangan politik di Indonesia sedang berada dalam tingkatan "ketidakdewasaan berpolitik". Tujuan pesta demokrasi yang pada esensinya merupakan ajang pembuktian untuk mencari pemegang kemudi Indonesia terbaik selama 5 tahun kedepan telah terdegradasi menjadi arena politik golongan dan identitas.

Presiden Soekarno pernah menyatakan bahwa kontestasi politik baik dalam Pemilu maupun Pemilukada merupakan wadah untuk menunjukkan totalitas kepada negara, bukan kepada kepentingan partai maupun golongan. Kemudian, potensi radikalisme agama di kalangan millenial maupun Generasi Z juga merupakan hal yang berpotensi merupakan hasil dari politik golongan. Menurut IDNTimes Indonesia Millenial Report 2019, sebanyak 1 dari 5 millenial atau sebanyak 19,5 % memiliki kemungkinan telah terpapar radikalisasi atas pandangan mereka yang lebih menyetujui sistem pemerintahan dan negara khilafah dibandingkan pemerintahan konstitusional NKRI.

Masih dalam pembahasan mengenai kondisi sosial politik, intoleransi juga merupakan salah satu polemik yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Gerakan Nasional Revolusi Mental masih belum dapat mengatasi intoleransi, baik secara agama, pandangan politik, maupun perbedaan cara pandang dan pemikiran. Merebaknya persekusi terhadap agama minoritas dan ujaran kebencian di antara umat beragama, partai politik, dan masyarakat pada umumnya menjadi sebuah tanda bahwa kemajuan bangsa Indonesia masih terganjal oleh perbedaan, yang bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Padahal, semangat ini menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Kemudian, kecenderungan masyarakat Indonesia untuk bersikap agresif dalam berargumen, terutama ketika politik sudah menjadi pembahasan, merupakan salah satu penyebab utama intoleransi. Menumbuhkan sikap asertif yang menjadi prasyarat untuk berdialektika mengenai politik bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah melalui pendidikan dan Gerakan Nasional Revolusi Mental, melainkan juga menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk memulai dari diri sendiri.

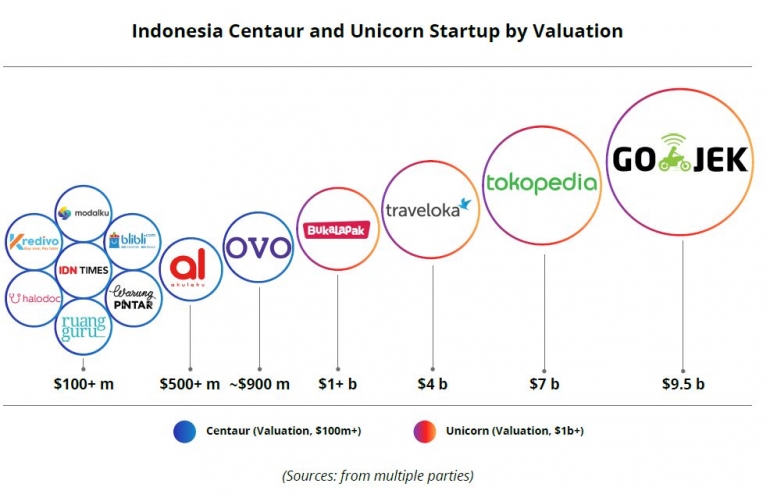

Geliat bisnis di Indonesia yang pada beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan relatif pesat, ditandai dengan bermunculannya usaha-usaha start-up baik digital maupun di sektor lain, juga perlu diperhatikan sebagai salah satu bentuk Revolusi Mental. Pertumbuhan pesat di berbagai sektor seperti e-commerce (Tokopedia, Bukalapak), teknologi finansial (OVO, GoPay), pendidikan (Ruang Guru), kesehatan (halodoc) , dan digital (GoJek) telah menjadi tonggak baru dunia bisnis di Indonesia. P

otensi pertumbuhan usaha-usaha startup juga diperkirakan akan menjadi semakin pesat di masa mendatang. Sebagai contoh, dalam fase triwulan pertama tahun 2019, Gojek telah mengumumkan pendanaan seri F (Dailysocial, 2018) dan telah mencapai valuasi $9.5 miliar per Januari 2019. Per April 2019, Gojek telah menyandang status decacorn. Berbagai start-up lainnya juga mengikuti langkah Gojek dalam peningkatan valuasi yang ditandai dengan bertambahnya start-up yang mencapai valuasi level centaur atau $100 juta dan level unicorn atau $1 miliar. Berbagai start-up yang berorientasi pendidikan, sosial, dan pembiayaan P2P seperti RuangGuru, Kitabisa, Amartha, dan iGrow juga bermunculan mengiringi kesuksesan pendahulu-pendahulunya. Hal ini dapat dikatakan sebagai bukti nyata Revolusi Mental yang muncul dari keinginan kuat untuk membuat perubahan dan keberhasilan menginternalisasi nilai-nilai yang menjadi tujuan revolusi mental itu sendiri.

Pada lini pemerintahan, agaknya efek bandwagon juga berlaku di antara kalangan pejabat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tingkat penyelewengan dan korupsi. Pada tahun 2018 kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp5.6 triliun walaupun jumlah ini mengalami penurunan dari Rp6.5 triliun pada tahun 2017 (ICW,2018). Perlu diperhatikan juga walaupun terjadi penurunan dalam kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, dibandingkan dari tahun 2015-2016, tingkat kerugian negara akibat tindak pidana korupsi cenderung meningkat secara signifikan. Integritas dalam birokrasi negara agaknya masih tersendat dengan adanya kecenderungan untuk menjustifikasi korupsi dengan alasan-alasan generik seperti kondisi keuangan mendesak, lingkungan pekerjaan yang mentolerir, maupun minimnya kontrol internal.

Implementasi teknologi juga masih belum dapat memangkas birokrasi dengan adanya penyelewengan pada penyediaan dan penggunaannya. Sektor pemerintahan merupakan salah satu tugas berat bagi Gerakan Nasional Revolusi Mental, karena untuk menyelaraskan sektor tersebut dengan nilai-nilai Revolusi Mental diperlukan usaha lebih, terutama dalam secara progresif mengikis sistem lama yang terlalu kompleks, berbelit-belit, dan hierarkis.

KESIMPULAN

Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagai salah satu agenda Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh hingga mencapai parameter keberhasilan. Untuk mencapainya, kerjasama, dukungan, dan keinginan kolektif untuk melakukan Revolusi Mental harus dibangun tidak hanya di kalangan pembuat kebijakan, tapi juga di antara masyarakat Indonesia.

Restorasi Meiji tidak akan berjalan tanpa kesadaran kolektif masyarakat Jepang akan betapa usang dan lemahnya sistem pemerintahan, perekonomian, dan negara mereka terhadap pengaruh dan ancaman negara-negara barat, begitu pula dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Patut disadari bahwa skeptisme masyarakat akan capaian nyata program ini sangatlah besar dan hal ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Republik Indonesia, siapapun pemimpinnya, untuk mengawal dan mensukseskan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arsih, D. (2017). Pentingnya Pendidikan Karakter di Indonesia. [online] KOMPASIANA. Available at: https://www.kompasiana.com/dwiyuni/59c1fb6e0e3f0b37eb439343/pentingnya-pendidikan-karakter-di-indonesia?page=all [Accessed 29 Mar. 2019].

Chen, H. M. (2013). Group polarization in virtual communities: The case of stock message boards. iConference 2013 Proceedings (pp. 185-195). doi:10.9776/13174

Daily Social ID (2018). Startup Report 2018. pp.9 - 19.

Dariyanto, E. (2015). Mengenal Revolusi Mental dengan Anggaran Rp 149 Miliar. [online] detiknews. Available at: https://news.detik.com/berita/3002775/mengenal-revolusi-mental-dengan-anggaran-rp-149-miliar [Accessed 29 Mar. 2019].

DH, A. (2016). Cara Cepat Revolusi Mental Ala Menteri Puan - Tirto.ID. [online] tirto.id. Available at: https://tirto.id/cara-cepat-revolusi-mental-ala-menteri-puan-k [Accessed 29 Mar. 2019].

Hidayat, R. and Kresna, M. (2018). Biaya Revolusi Mental: dari Iklan, KKN Mahasiswa, hingga Taman - Tirto.ID. [online] tirto.id. Available at: https://tirto.id/biaya-revolusi-mental-dari-iklan-kkn-mahasiswa-hingga-taman-cPPT [Accessed 29 Mar. 2019].

IDN Research Institute (2019). Indonesia Millennial Report 2019. IDNTimes.

Indonesia Corruption Watch (2018). Tren Penindakan Korupsi 2018. Indonesia Corruption Watch, pp.5 - 11.

Kako, O. (n.d.). In Deep: The Isolation of Japan | The Slow Road Travel Blog. [online] The Slow Road Luxury Travel Blog. Available at: https://www.butterfield.com/blog/2015/08/05/in-deep-the-isolation-of-japan/ [Accessed 29 Mar. 2019].

Masino, S. and Nio-Zaraza, M. (2015). What works to improve the quality of student learning in developing countries?. International Journal of Educational Development, 48, pp.53-65.

Rahadian, L. (2018). Capaian Tak Jelas, Kenapa Revolusi Mental Dipertahankan Jokowi? - Tirto.ID. [online] tirto.id. Available at: https://tirto.id/capaian-tak-jelas-kenapa-revolusi-mental-dipertahankan-jokowi-c2W8 [Accessed 29 Mar. 2019].

Shalvi, S., Gino, F., Barkan, R. and Ayal, S. (2015). Self-Serving Justifications. Current Directions in Psychological Science, 24(2), pp.125-130.

Sumikawa, S. (1999). The Meiji Restoration: Roots of Modern Japan. ASIA, 163.

Umar, M. (2014). Revolusi Mental Jokowi-JK, Maksud dan Tujuan Serta Signifikansinya. [online] KOMPASIANA. Available at: https://www.kompasiana.com/musniumar/54f5d4eba333114a4f8b4626/revolusi-mental-jokowi-jk-maksud-dan-tujuan-serta-signifikansinya [Accessed 29 Mar. 2019].

Utama, W. (2018). 110 Tahun Boedi Oetomo: Bukan Satu-Satunya Pelopor Kebangkitan - Tirto.ID. [online] tirto.id. Available at: https://tirto.id/110-tahun-boedi-oetomo-bukan-satu-satunya-pelopor-kebangkitan-cKAE [Accessed 29 Mar. 2019].

World Bank. 2018. World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1096-1.