Selama berkunjung ke Perpustakaan Nasional sejak 1992 hingga saat ini, saya kerap memfotokopi atau mencatat dengan tangan naskah dari koran dan majalah tempo dulu yang umumnya lokal di antaranya Poso di Propivinsi Sulawesi Tengah. Bahan dari perpustakaan nasional dilengkapi oleh buku Propinsi Sulawesi Tengah terbitan Kemeterian Penerangan 1953 dan beberapa majalah zaman Belanda 1920-an.

Sebagai catatan pada 1950-an PP No.33/1952 membagi daerah swantara Sulawesi Tengah menjadi dua kabupaten, yaitu Donggala dengan pusatnya Palu, serta Kabupaten Poso.

Tulisan tentang Poso ini melengkapi tulisan sebelumnya tentang Suluwesi Tengah bertajuk: Insiden Indonesia Raya di Banggai https://www.kompasiana.com/jurnalgemini/54f3a7e67455137b2b6c7d3b/insiden-indonesia-raya-di-banggai-sulawesi-tengah-1933

Salah satu tulisan yang saya temukan ialah dua laporan dari wartawan Antara M.A Kamah pada 19 Juli 1954 bertajuk "Daerah Utuh" menyebutkan sebagian besar Poso masih tertutup hutan yang belum banyak dimasuki manusia.

Menurut Kamah, pada awal 1950-an Kabupaten Poso dengan luas 36.518 kilometer persegi hanya mempunyai penduduk sekira 250 ribu. Daerah ini dihuni oleh beragam suku, seperti Suku Pomona, Mori, Kaili, Bungku, Kaili, Saluan, Togean, Banggai, Badam Lorem Wana, Sea-sea dan Badjo.

Kelompok zending Kristen yang dipelopori oleh Albertus Christiaan Kruyt dan Nicholas Andriani membuat sebagian besar suku-suku sudah maju peradabannya seperti Mori, Wana Lore, Pomana, Bada.

Itu sebabnya sekolah-sekolah yang baik bangunannya bukan terdapat di Kota Poso, tetapi di pusat zending, yaitu tak jauh dari dekat Danau Poso.

Pengaruh missionaris terhadap pengembangan pedalaman Poso terungkap dalam sebuah laporan dalam Het Penningske 1 April 1923. Laporan itu mengungkapkan tentang pembangunan sebuah rumah sakit baru di Tentena di tepi Sungai Possi di kaki pegunungan pada Agustus 1922.

Disebutkan missionaris setempat dipimpin Ny. Schuyt juga menceritakan tiga rumah yang diperuntukkan bagi tenaga perawat. Sementara Het Penningske 1 Juli 1927 mengungkan pembangunan Jalan Posso-Tentena yang bisa dilalui mobil dengan teratur.

Sejarah mencatat kelompok zending ini mencegah tindakan kekerasan yang berlebih yang dilakukan tentara Belanda menghadapi perlawanan atau ketidaksukaan berbagai suku di daerah itu. Beberapa di antara suku itu hidup dengan tradisi meramu dalam hutan dan Pemerintah Kolonial ingin mereka ditundukkan dengan aturan modern.

Konflik tidak bisa dihindari. Pada 1936, dua orang dari Suku Wana menyerang kepala distrik setempat dengan panah hingga menewaskannya. Serangan ini membuat tentara KNIL melakukan pengejaran ke daerah pedalaman di rimba dan gunung.

Mereka menangkap 12 orang dan mengangkutnya ke Kolonodale dengan perahu motor. Namun berbeda suku yang ada di daerah terasing ini tidak biasa dengan standar penahanan yang dilakukan pemerintah Kolonial.

Sepanjang perjalanan para tawanan menutup mata karena takut air. Bahkan dimasukan ke penjara pun mereka menolak memakai pakaian dan makanan yang disajikan.

Imbasnya, tidak sampai seminggu separuh dari mereka meninggal karena tidak makan dan tidak biasa dengan udara laut yang panas. Berkat pengaruh zending, pemerintah setempat akhirnya melepaskan mereka.

Peristiwa ini menandakan bahwa banyak pejabat kolonial menganggap bahwa mereka lebih beradap dan menganggap warga yang masih tinggal di hutan perlu diberadapkan dengan cara keras. Hal ini yang ditolak oleh para zending yang memilih pendekatan yang lebih humanis.

Waktu zaman pendudukan Jepang, pemimpin zending bersama istrinya ditawan. Tentara Jepang mengulangi kekerasan yang dilakukan KNIL yaitu membunuh dan memburu mereka yang tidak mau menurut. Apa yang tadi sudah dibangun dengan susah payah zending diruntuhkan kembali.

Ketika masa Jepang berakhir zending sempat melakukan pekerjaannya, namun setelah pengakuan kedaulatan mereka menarik diri. Para misionaris menyerahkan pekerjaan mereka pada guru-guru agama.

Pada waktu itu, laporan ini juga menyebutkan Suku Seasea di Pulau Peling yang sudah lebih maju karena sudah menggunakan bahan pakaian untuk celana, Mereka juga menggunakan alat-alat dari besi. Meskipun kehidupan ekonomi mereka masih menggunakan cara berladang secara liar.

Kepala Distrik masa itu takut mengunjungi daerah Seasea. Namun disebutkan dalam laporan ada seorang dokter berbangsa Belanda yang bisa berkunjung dan tidak diganggu asal bisa mengikuti adat mereka.

Poso pada 1950-an menurut laporan itu terdapat rusa, babi hutan, burung maleo, ular, sapi hutan dan hampir semua sungai ada buayanya. Pada waktu itu ada dua tempat yang dilarang untuk memburu maleo, yaitu hutan cadangan Kalona dan satu lagi di jazirah timur, di Pati-pati.

Politik

Salah satu perubahan politik masa itu, yaitu Gubernur Sudiro mengangkat raja-raja menjadi pegawai pamongpraja yang statusnya dijamin. Pilihan lain tetap menjadi raja, tetapi sewaktu-waktu bisa disingkirkan rakyatnya. Umumnya memilih jadi pegawai. Sementara pada masa Hindia Belanda raja-raja dibiarkan menjadi raja.

Swapraja di kewedanaan Poso ada empat, yaitu Poso, Todjo, Lore dan Una-una. Sementara di Kewedanaan Luwuk terdapat swapraja, Banggai dan kewedanaan Kolonedale swapraja More dan Bungku.

Kabupaten Poso diperintah oleh seorang bupati dengan satu dewan pemerintah (DPD) yang terdiri dari empat orang. Ketuanya Kepala daerah sendiri. Dua anggota DPD dar PNI dan dua lain dari Masyumi dan PSII. Sementara DPRD mempunyai 20 anggota, 4 Masyumi, 4 PNI, 4 PSII, 3 Parkindo dan lainnya anggota pemerintahan.

Laporan ini juga menyinggung pada 1954 PNI dan Masyumi Cabang Luwuk-Banggai telah mengajukan tuntutan supaya daerahnya diberikan status setingkat kabupaten. Dulu tuntutan pernah dilakukan tetapi akhrinya lenyap. Tuntutan ini terinspirasi daripemberian hak otonomi seperti yang dituntut Bolaang Mongondow.

Mereka menganggap lebih berhak dari Bolaang Mongondow karena penduduknya lebih banyak. Luwuk pada 1954 berjumlah 120 ribu lebih banyak dari Bolaang Mongondow sekitar 116 ribu jiwa.

Ekonomi

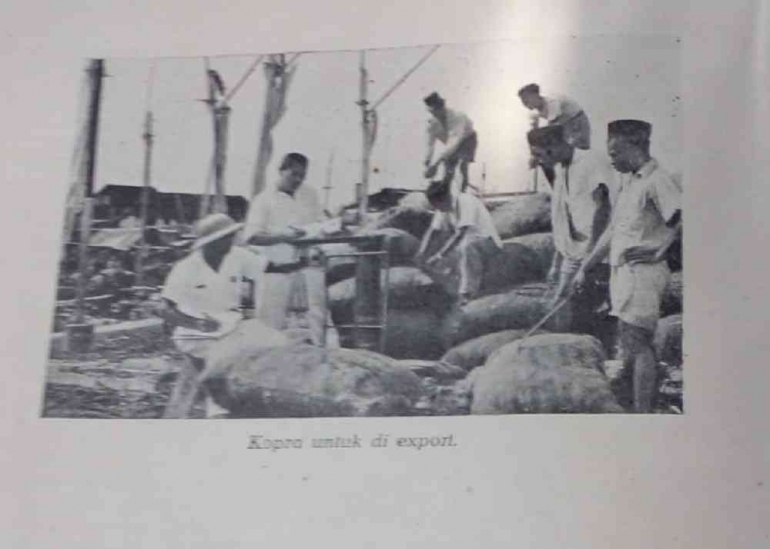

Sumber ekonomi Poso ialah pertanian, hasil hutan dan kopra. Angka-angka itu sampai 1954 menunjukkan hasil hutan seperti kayu hitam, kopal, damar dan rotan 3.071 ton. Poso juga sudah mengekspor 5.500 sampai 6.000 ton kopra.

Kenyataanya 90 persen dari perekonomian dikusai orang Tionghoa dan Arab. Ladang dan sawah kepunyaan rakyat, begitu juga hasil hutan. Namun yang mendapatkan keuntungannya orang asing.

Hanya saja dalam laporan Kamah dimuat keterangan Kepala Seksi Perekonomian pada Dewan Pemerintahan Sulawesi Tengah Laborahima daerah itu aman dan tenteram. Saya sendiri tidak menemukan catatan adanya konflik antara pedagang pendatang dengan penduduk setempat.

Tantangan besar ialah mereka terikat oleh belenggu ijon sejak masa Hindia Belanda. Ketika coprafonds diubah, seluruh beleidnya oleh pemerintah Indonesia, kebaikannya tidak langsung menyentuh kehidupan rakyat, tetapi tengkulak asing. Apalagi para tengkulak menyatakan menyatakan dirinya nasional hingga sulit dilarang.

Demikian pula halnya dengan perdagangan hasil hutan, menurut keterangan kepala jawatan kehutanan daerah masa itu bernama Sadibio dari kayu saja para pedagang mendapat keuntungan 100%. Padahal yang mengerjakannya dan mengeluarkan dari hutan adalah penduduk setempat.

Kayu hitam menurut harga setempat berkisar Rp1.000. Namun di Makassar oleh internatio dan Jacobson Van Der Berg dibeli Rp1.200. Padahal para pedagang di Poso membayar kepada penduduk yang menebang antara Rp450 hingga Rp650. Bisa dihitung berapa keuntungan yang akan diraih pedagang dari komoditas ini.

Para pedagang yang juga tengkulak ini digambarkan sabar dan gigih. Mereka menunggu petani selesa mengerjakan sawah dan ladang. Kemudian para pedagang mengajak mereka ke hutan. Kepada para petani diberikan bantuan perbekalan selama tinggal dan keluarganya. Bila selesai uang kelebihannya diberikan setelah dipotong perbekalan. Namun umumnya penduduk menerima saja, karena jumlah uang mereka tampaknya besar menurut mereka.

Pemerintah berusaha melawan dengan mendirikan koperasi, namun kekurangan pengalaman, keahlian dan modal. Para tengkulak bisa lebih dekat pada petani karena gampang mendapat pertolongan tanpa banyak surat.

Bgeitu hebatnya ijon menjerat petani, kebutuhan seperti minyak tanah, korek api dan sabun bisa diberikan. Boleh dibilang kebutuhan penduduk terpenuhi oleh mereka.

Sulawesi pada awal 1950-an menurut buku Propinsi Sulawesi, Kementerian Penerangan 1953 dihadapkan dengan masalah banyaknya jumlah rakyat yang masih buta haruf dan buta pengetahuan.

Pada 1952 jumlah penduduk di seluruh Sulawesi yang buta huruf sebanyak 3.649.589 orang. Dari jumlah itu Poso mencatat 168.302 warganya yang masih buta huruf dan yang bisa membaca hanya 42.075 jiwa.

Demikian juga daerah lain di Sulawesi Tengah angka buta huruf masih tinggi. Pada 1952 jumlah penduduk di seluruh Sulawesi yang buta huruf sebanyak 3.649.589 orang.

Untuk mengurangi jumlah yang cukup besar pemerintah mengadakan kursus Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Di Kabupaten Poso, banyaknya kursus mencapai 348 dengan 381 guru. Sementara jumlah pesertanya mencapai 14.509 orang di mana 7.657 adalah perempuan pada semester kedua 1952. Jumlah yang lulus ujian PBH pada enam bulan pertama 343 orang.

Capaian ini masih di bawah tetangganya Donggala dengan 562 kursus dan550 guru. Jumlah pelajarnya 22.076 dengan 16.723 peserta perempuan. Yang telah berhasil lulus 1.791.

Bila disimak tampak ketimpangan bahwa sebagian besar peserta PBH di dua kabupaten Sulawesi Tengah adalah perempuan.

Bagaimana dengan pembangunan pertanian? Luas sawah di Kabupaten Donggala tercatat 11. 440 hektar dan tanah kering (ladang) 13.141 hektar, sementara di Poso 3.646 hektar sawah dan sebanyak 8.555 hektar tanah kering.

Untuk bahan pokok lain Poso menghasilkan empat ribu ton ubi kayu dengan luas tanah 525 hektar,tiga ribu ton ubi jalar dengan luas tanah 525 hektar, serta 105 ton kacang tanah dengan luas tanah 150 hektar.

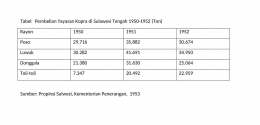

Seperti halnya daerah lain di Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso juga bergantung pada kopra. Yayasan Kopra mencatat membeli kopra dari Poso sebanyak 29.716 ton pada 1950, 35.882 ton pada 1951 dan 30.674 ton pada 1952. Jumlah signifikan yang juga diperlihatkan daerah lainnya di Sulawesi Tengah (lihat tabel).

Capaian dari empat daerah di Sulawesi masih di bawah Manado sebesar 88.676 ton pada 1950, 120.685 ton pada 1951 dan 97.123 ton pada 1952 . Daerah lain yang juga menghasilkan kopra besar di Sulawesi ialah Gorontalo sebesar 27.863 ton pada 1950, 40.178 ton pada 1951 dan jumlah ini mencapai 29.886 ton pada 1952.

Irvan Sjafari