Praktik membaca keras-keras (tradisi oral) ini banyak mempengaruhi gaya pustaka saat itu. Keutamaan kelisanan ini berlanjut pada masa renaisans, meski saat itu kertas sudah ditemukan, sehingga ide dan gagasan dengan mudah disebar melalui tulisan, namun kelisanan tetap eminen. Tulisan, hanya menjadi pendukung dari kelisanan. Kurun waktu itu adalah masanya ahli retorika dan jayanya para orator.

Ketika zaman merangkak menuju masa kemodernan, tulisan tampaknya makin berjaya. Meski tidak serta merta kelisanan itu sirna dengan sendirinya. Jejak kelisanan itu masih tampak pada abad-abad ke-19. Beberapa sastrawan, seperti Dickens membacakan novel-novel terbaiknya di atas panggung orasi. Sementara itu karya masyhur nan memikat McGuffey's Readers yang terbit di Amerika Serikat dalam titi mangsa 1836-1920 dirancang justru bukan untuk kepentingan keaksaraan (literasi) namun untuk memperbaiki cara berdeklamasi lisan (Ong, 2013).

Namun apa yang menjadi pandangan Walter J. Ong ini, semakin kesini, rupanya semakin sulit dipertahankan. Kini, Ong tidak bisa lagi bersikukuh bahwa keaksaraan tidaklah menyingkirkan kelisanan. Russ Rymer dalam tulisannya "Suara-suara yang Sirna" (National Geographic, 2012) menyebutkan setidaknya dalam 14 hari ada satu suara atau bahasa lisan yang pupus.

Ia memperkirakan menjelang abad XXI, 7000 bahasa ibu berbasis lisan akan lesap menemui ajalnya. Rymer kemudian bercerita lebih jauh bahwa saat ini kelisanan seperti Tuva di Rusia, Aka yang digunakan di gunung Arunachal Pradesh, utara India dan Wintu di California mengap-mengap dalam gempuran bahasa yang berbasis tulisan. Tidak menunggu waktu lama bahasa-bahasa itu akan sirna dari tempatnya (Bisri, 2013).

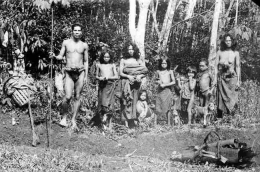

Kenyataan ini pun terjadi di Nusantara. Pada mulanya, dalam masyarakat lokal di Nusantara, kelisanan mendapatkan tempat yang lebih unggul dibanding dengan keaksaraan. Namun seiring dengan pengenalan terhadap aksara, baik aksara yang berasal dari negeri sendiri, seperti honocoroko dan aksara lontara, maupun persentuhan dengan aksara dari luar, seperti pallawa, arab dan latin, perlahan kelisanan mulai dipinggirkan. Apalagi keaksaraan diidentikkan dengan peradaban yang lebih maju, sebaliknya kelisanan acap kali diandaikan sebagai keterbelakangan.

Tradisi lisan Nusantara seperti bahasa lokal ,cerita rakyat, pantun, atau di Bugis-Makassar ada papaseng, pau-pau ri kadong,dan parupama semakin lama semakin sirna dalam kehidupan masyarakat. Kini perlahan digantikan dengan cerita-cerita dari bacaan yang begitu mudah di akses. Lantas apa yang hilang mengiringi sirnanya kelisanan ini? Tidakkah maraknya literasi, hanyalah tuntutan perubahan zaman. Bukankah pula kelisanan itu awet justru karena Ia dituliskan ?

Jika kita perhatikan, ternyata perbedaan antara kelisanan dan keaksaraan, bukan semata-mata soal yang satu disampaikan dalam bentuk aksara-tulisan atas peran penglihatan dan lainnya disampaikan lewat tuturan dengan peran penting pendengaran dan hafalan. Lebih dari itu, kelisanan dan keaksaraan memiliki dunia budayanya sendiri. Menurut Walter J.Ong (2013) pola berpikir antara para pemangku kelisanan dan keaksaraan berbeda antara satu dengan lainnya.

Ciri-ciri pemikiran berbasis lisan, demikian Ong, di antaranya; Kelisanan itu aditif dan tidak subordinatif sebagaimana lazim dalam keaksaraan. Aditif berarti kelisanan jamak menggunakan kata yang menguatkan kalimat sebelumnya. Kelisanan juga agregatif. Karakter agregatif ini bertujuan untuk memicu ingatan. Dalam tradisi lisan, jika menyebut putri, tidak cukup jika tidak melengkapinya dengan putri yang cantik jelita.

Demikian halnya jika menyebut prajurit, baru absah jika diujarkan dengan prajurit gagah perkasa. Dengan demikian, ungkapan lisan bukanlah satuan sederhana, tapi justru kumpulan satuan yang cenderung dianggap tidak efektif dalam tradisi keaksaraan (Walter J. Ong, 2013). Ciri agregatif ini menimbulkan kesan kelisanan ini panjang lebar dan berlebih-lebihan. Ciri lisan yang lainnya adalah sangat situasional, yaitu makna kata mendapatkan pengesahan semantik langsung kini dan di sini. Selain itu kelisanan juga tidak mengenal logika silogisme yang abstrak.

Satu hal dari ciri kelisanan yang menurut saya penting dibentangkan lebih lapang dalam tulisan ini adalah kedekatan jarak atau bahkan tidak berjarak sama sekali antara ungkapan ide dengan realitas. Para pemangku kelisanan menyampaikan ide dan gagasan tanpa beranjak dari realitas yang ingin disampaikan.