Perempuan muda berambut pendek yang mengenakan kaos oranye dan bercelana panjang hitam itu membawakan saya segelas teh manis. Usai meletakkan gelas keramik putih nan anggun dengan piring kecil putih sebagai tatakannya di meja, perempuan ini menggerakkan jari-jemarinya sambil merendahkan sedikit tubuhnya. Hanya menggunakan bahasa isyarat dan dengan bahasa tubuh, ia mempersilakan saya untuk menikmati teh manis hangat buatannya.

“Jangan kaget, Mas. Mbak yang tadi, namanya Nurul. Ia pramusaji di café kami. Nurul seorang deaf, tunarungu atau mereka yang memiliki gangguan pendengaran. Ayo silakan, diminum dulu teh manis hangatnya, Mas Fadli,” tutur Dissa, sang empunya café, sembari tersenyum ramah.

Ya, selepas waktu Maghrib, Rabu, 6 Januari 2016 kemarin, saya memang sengaja datang berkunjung ke Deaf Café Fingertalk. Lokasinya ada di Jalan Pinang No.37 RT 001 RW 014 Pamulang Timur, Tangerang Selatan. Kalau dari bandar udara Pondok Cabe menuju ke arah Pamulang, sekitar satu kilometer. Jalan Pinang sudah sangat terkenal, dan berada di sisi kiri jalan. Tidak sulit menemukan lokasi café ini, karena sejak di mulut Jalan atau Gang Pinang, sudah ada neon box sekaligus penunjuk arah menuju Deaf Café Fingertalk.

Dissa Syakina Ahdanisa, begitu nama lengkapnya. Pemilik Deaf Café Fingertalk ini memang sudah menunggu saya. Sesaat saya tiba di cafe, satu unit kendaraan milik MetroTV meninggalkan lahan parkir. Rupanya, Dissa---sapaan akrabnya---baru saja menjalani special interview bersama kru stasiun televisi ini.

‘BERBICARA’ DENGAN JARI

Keputusan Dissa untuk membuka Deaf Café Fingertalk butuh perjalanan panjang. Tidak instan begitu saja. Siapa sangka, café yang mulai diluncurkan pada 3 Mei 2015 ini terinspirasi dari kedai makan dan minum serupa, yang dijumpai Dissa di Republik Nikaragua, sebuah negara di Amerika Tengah yang pada tahun 1800-an silam pernah dijajah Spanyol, Meksiko, juga Republik Federal Amerika Tengah.

Di meja kayu bundar, selain buku menu dan kertas untuk menuliskan menu pesanan, ada penjelasan mengenai Deaf Café Fingertalk. Selain itu, ada juga lembar panduan untuk belajar Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Materinya, tentang sejumlah “kata” yang bisa disampaikan dengan bahasa isyarat.

Misalnya, kata “Halo” yang digambarkan dengan orang menggerakkan lengannya kiri kanan setinggi telinga. Kata “Minum” dengan isyarat tangan seperti orang sedang minum. Kata “Kopi” digambarkan dengan orang seperti memegang gelas dengan tangan kiri, kemudian jari telunjuk tangan kanannya melakukan gerak mengaduk kopi di gelas. Atau, kata “Berapa” yang diisyaratkan dengan tangan kanan mengepal setinggi pundak lalu diturunkan setinggi perut dan kepalan tangan langsung dibuka.

Juga kata “Maaf” yang isyarat tangannya adalah mempertemukan ujung jari telunjuk dengan ujung ibu jari, sementara tiga jari lainnya tegak berdiri. Isyarat jari untuk permohonan “Maaf” ini diposisikan sejajar atau dekat dengan bibir.

Sedangkan untuk memilih menu yang dipesan, pengunjung bisa membaca lebih dahulu daftar menu yang tersedia, lalu menuliskannya pada secarik kertas memo yang sudah disediakan. Atau, menunjukkan pilihan menunya kepada pramusaji. Cara lain adalah, tamu café bisa berbicara secara normal dengan kecepatan yang lebih pelan, sehingga pramusaji atau deaf crew bisa membaca gerak bibir.

Ada banyak menu makanan yang ditawarkan, mulai dari Roti Canai dan Kari, Nasi Goreng (Telur, Ayam, Sosis Daging, dan Udang), Tortilla (Sosis, Nugget Ayam), Ayam Bakar, Ayam Goreng, Tuna Lemon Sauce, Chicken Garlic Sauce dengan Kentang Goreng atau Mashed Potato, Salad dan masih banyak lagi. Sedangkan minumannya, para tamu bisa memesan Café Latte, Caramel Macchiato, White Koffie, Cappuccino, Kopi Kampung, Vanilla Latte, Lime Juice dan lainnya. Untuk menu dessert bisa pilih Super Roll Cake with Ice Cream.

“Konsep Deaf Café Fingertalk adalah café dan pusat latihan tunarungu atau deaf. Misinya untuk membuka lapangan pekerjaan kepada teman-teman tuna rungu, sekaligus menjadi wadah bagi komunitas tunarungu dan teman-teman yang mendengar atau hearing. Lewat Fingertalk ini kami juga ingin memperkenalkan Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO kepada masyarakat luas,” urai Dissa yang sore itu nampak anggun dengan jilbab hijau muda tosca, blouse putih dan rok panjang bermotif batik Nusantara.

Nama Fingertalk dipilih karena finger berarti jari, sedangkan talk itu bicara. “Nama ini dipilih demi melihat bagaimana teman-teman tuna rungu “berbicara dengan jari-jari” mereka sewaktu menggunakan bahasa isyarat,” jelas dara lajang kelahiran Jakarta, 26 Februari 1990 ini.

Dissa menambahkan, untuk sementara ini, ada tiga staf deaf yang fokus pada workshop, mulai dari menciptakan karya kreatif kerajinan tangan dengan menjahit, menyulam, membuat vas bunga, tempat pensil, sandal jepit busa, hingga celengan atau tabungan. Umumnya semua berasal dari bahan-bahan baku yang merupakan limbah, seperti sisa kain perca batik, potongan bahan jeans dan lainnya.

“Ketiganya adalah, Santi (31) yang pandai menjahit, dan memang tinggal di sekitar Pamulang serta merupakan lulusan dari Sekolah Luar Biasa (SLB). Ada lagi Ibu Wiji yang berusia 50-an tahun dan tinggal di seputaran Pamulang. Hebatnya, suami Ibu Wiji ini adalah juga deaf, dan keduanya dianugerahi dua anak yang kondisinya normal. Yaitu Putra, yang baru saja memperoleh beasiswa kuliah di Politeknik Universitas Indonesia, dan Krisna yang kini berkuliah pada jurusan Teknologi Informasi di Universitas Pamulang. Juga ada Rina (55), yang tidak hanya tunarungu tapi juga tunanetra. Meski begitu, Rina pandai menyetrika bajunya sendiri, dan menjahit serta merajut. Hasil karya jahitan dan rajutannya sangat luar biasa rapi juga sempurna,” jelas Dissa, anak pertama dari empat bersaudara buah cinta dari pasangan Dwipa Oktafoma dan Lisma Gaus ini.

Para deaf yang bekerja di workshop tetap berada dalam naungan Fingertalk tetapi dibina langsung oleh Ibu Pat Sulistyowati (66), seorang deaf yang sekaligus mantan Ketua Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin).

“Bersama dengan Ibu Pat ini saya membuka langkah untuk mendirikan Deaf Café Fingertalk. Termasuk, memperkenalkan saya kepada komunitas-komunitas deaf asuhannya. Nah, sebagai pengajar Bahasa Isyarat, murid-murid Ibu Pat ini sudah banyak sekali. Termasuk, para interpreter deaf yang selalu muncul pada setiap tayangan program pemberitaan stasiun TVRI, itu juga antara lain murid-muridnya Ibu Pat,” jelas Dissa.

Sedangkan untuk mengelola rutinitas café, ada lima kru deaf. Masing-masing adalah, Frisca (25) sang juru masak (koki) yang lulusan SLB, asli Manado tapi lama tinggal di Bali dengan bekerja di sebuah restoran. Nurul (21) yang berasal dari Bandung dan baru lulus SLB. Tugas Nurul adalah “menyapa” para tamu yang datang ke café. Ini adalah pengalaman kerja pertama kali buat Nurul. Ada lagi, Sari (30) warga Ciputat, Tangsel, yang bertugas membuat minuman pesanan para tamu. Wawan (27) yang membantu bagian dapur dan juga menangani accounting pada bagian kasir.

“Terakhir adalah Maruf (22). Ia berasal dari salah satu desa di Ciamis, Jawa Barat. Kita biasa memanggilnya dengan ‘Aup’. Maruf ini mengirim permohonan untuk bekerja di Fingertalk melalui akun facebook kami yaitu deafcafe.fingertalk, dan waktu itu, Maruf menyebutkan apa-apa saja prestasi yang perah diraihnya. Melalui biodata itu, kami mengetahui bahwa ‘Aup’ ini ternyata lulusan terbaik di salah satu SLB di Ciamis. Ia juga atlet futsal yang beberapa kali mewakili wilayahnya dalam sejumlah kompetisi futsal. Akhirnya, dengan tangan terbuka kami menerima Maruf bergabung di Deaf Café Fingertalk sebagai kitchen staf,” tutur Dissa yang merupakan alumni SMP Al Izhar Pondok Labu, dan SMAN 70 Bulungan di Jakarta Selatan dengan Program Akselerasi dua tahun (2004 – 2006).

BERKAH JADI RELAWAN

Bimbingan kedua orangtua Dissa memang menggariskan agar pendidikan selalu menjadi prioritas nomor satu. Makanya, setamat SMA, Dissa menempuh studi S1 ke Negeri Sakura, dengan kuliah jurusan Business Administration di Ritsumeikan Asia Pacific University di Beppu, Prefektur Oita, Jepang. Kemudian, Dissa melanjutkan studi S2 di University of New South Wales di Sidney, Australia, dengan mengambil jurusan Professional Accounting.

Pada rentang tahun 2012 – 2013, Dissa sempat bekerja secara profesional di Tokyo. Ia menjadi Business Analyst pada satu perusahaan Web Advertising. Tapi, karena jam kerjanya long hours, seringkali memaksa Dissa stay bekerja hingga pukul 02.00 dini hari. Menyadari jam kerja yang kurang bersahabat, Dissa merasa lebih baik mencari pengalaman kerja baru. Tapi, ini bukan berarti ia lantas menclok ke perusahaan anyar. Ia justru mengerem keinginan bekerja profesional. Pilihannya, malah jatuh pada bekerja secara sosial dengan menjadi relawan atau volunteer.

Keinginan Dissa untuk menjadi social worker---yang tidak akan menerima gaji, malah sebaliknya memberi sumbangsih bagi banyak orang---, memang menggebu-gebu. Ya, sejak kecil, Dissa memang sudah jatuh hati dengan kerja sosial. Bahkan sewaktu kuliah dan bekerja di Jepang, Dissa pernah menjadi relawan. Begitu juga ketika kuliah di Australia, Dissa terlibat sebagai relawan yang mengajar Bahasa Inggris ke berbagai belahan dunia. Salah satunya, ke Desa Shaitrawa, Jodhpur. Sebuah desa miskin dan terbelakang di pelosok India bagian Barat. Di Shaitrawa, Dissa menjadi relawan dari sebuah Lembaga Sosial Masyarakat (NGO) dengan mengajarkan Bahasa Inggris kepada anak-anak tidak mampu, dari kalangan masyarakat yang urut-urutan kastanya berada pada posisi paling rendah, atau umum disebut Kasta Dalit. Malah, saking rendahnya kasta ini di India, banyak orang menjuluki masyarakat ini sebagai ‘The Untouchable’.

“Aku sengaja tidak mau berpindah kerja di perusahaan dulu. Aku pilih bekerja sebagai relawan. Karena memang, aku pernah bercita-cita ingin berkarir di lingkungan NGO. Selain itu, aku suka sekali bekerja yang melibatkan anak-anak kecil, utamanya yang kurang mampu dan kurang memiliki akses kepada jalur pendidikan formal, karena berbagai keterbatsan, termasuk ekonomi. Kesukaan ini mungkin dikarenakan lingkungan rumah, terutama Ibu aku yang juga membuka yayasan khusus menangani anak-anak yatim dan dhuafa. Makanya, aku menjadi terbiasa dengan semua ini,” terang Dissa.

Hal lain yang memacu Dissa memilih untuk jadi relawan adalah, karena keinginan kuatnya untuk mempelajari bahasa asing. Setelah menguasai Bahasa Indonesia, Jepang dan Inggris, hati Dissa kepincut untuk menguasai Bahasa Spanyol.

“Aku suka Bahasa Spanyol karena kedengarannya ‘enak’. Dari situlah aku terpacu untuk menjadi relawan sekaligus belajar Bahasa Spanyol. Caranya? Aku memilih lokasi kerja sosial, mengajarkan anak-anak berbahasa Inggris, di negara yang secara umum menggunakan Bahasa Spanyol sebagai bahasa kesehariannya. Alhamdulillah, aku kemudian diberangkatkan menuju Nikaragua, sebuah negara di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Honduras dan Kosta Rika. Bahasa keseharian di Nikaragua adalah Bahasa Spanyol,” jelas Dissa penuh syukur.

Selama tiga bulan (September – November 2013), Dissa bekerja sukarela di Kota Granada yang ada di pusat Nikaragua. “Pada pagi hari, aku mengajar Bahasa Inggris dengan menjadi Asisten Guru. Lalu malam harinya, aku membantu pekerjaan accounting pada NGO tempat aku bekerja. Semua itu tidak dibayar, hanya memperoleh uang transport saja,” tuturnya dengan nada ikhlas.

Di Nikaragua, lanjut Dissa, dirinya bekerja dari Senin sampai Jumat. Sedangkan Sabtu dan Minggu, dimanfaatkan untuk mengeksplorasi Kota Granada yang banyak memiliki bangunan-bangunan fisik dengan ciri kolonial, seperti dalam tayangan sinetron telenovela.

“Di Granada, aku mungkin menjadi satu-satunya orang Indonesia, sekaligus satu-satunya orang yang mengenakan jilbab. Banyak orang memanggil aku dengan sebutan ‘Chinita’. Mereka pikir, aku berasal dari China. Padahal aku sudah jelaskan kepada anak-anak itu, bahwa aku berasal dari Indonesia. Tapi sayangnya, mereka enggak tahu, dimana letak Indonesia. Maklum, dalam bola dunia sekalipun, posisi Nikaragua dan Indonesia itu saling berjauhan jaraknya bahkan ada dibaliknya,” urai Dissa yang mengeluhkan perbedaan jam mencolok antara Nikaragua dengan Indonesia atau Asia. “Sewaktu di Nikaragua, aku seolah tidak memiliki teman sama sekali. Aku tidak bisa fesbukan, whatsapp dengan teman-teman. Karena, perbedaan waktunya terlalu jauh. Kalau di Nikaragua aku baru bekerja pada siang hari, tapi teman-teman di Indonesia dan di Asia, justru baru beristirahat pada malam hari”.

Semakin banyak mengeksplorasi Kota Granada, Dissa kian memahami bahwa kota ini memang terkenal dengan pariwisatanya. Terutama karena di sini juga banyak berdiri macam-macam café yang punya ciri khas masing-masing. Bahkan, asal tahu saja, kopi produksi Nikaragua itu termasuk yang memiliki citarasa nikmat di dunia. “Café-café di Nikaragua itu unik dan khas. Ada café buku, café taman, café musik, dan akhirnya saya ketemu dengan Café de las Sonrisas, yang dalam bahasa Inggrisnya berarti smile atau senyum.

Sewaktu di Café de las Sonrisas ini aku memperhatikan betapa unik café yang dikelola oleh mereka yang tunarungu. Di café ini, juga ada tempat pelatihan untuk para deaf membuat tempat tidur ayun atau hammock. Segala yang terjadi dan berlangsung di café ini kemudian menginspirasi Dissa untuk membuat café sejenis di Indonesia. Tapi, waktu itu keinginan tersebut masih menjadi resolusi awal tahun, karena Dissa sendiri belum menguasai Bahasa Isyarat, apalagi memiliki jaringan dengan komunitas para deaf.

BEKERJA SAMBIL BELAJAR BAHASA ISYARAT

Selesai mendarmabaktikan kemampuanya berbahasa Inggris di Nikaragua, pada November 2013, Dissa kembali ke Indonesia. Keinginannya untuk mendirikan café yang mempekerjakan para deaf seperti di Kota Granada, akhirnya dikemukakan kepada sang ibunda. Demi memahami keinginan putri sulungnya, sang ibu mengizinkan, meskipun untuk melaksanakannya ia menasehati sang buah hati bahwa hal itu tidak dapat langsung diwujudkan dengan sekejap mata.

Mengantongi restu ibunda ini, Dissa kemudian mencari-cari lembaga kursus atau sekolah yang mengajarkan Bahasa Isyarat di Indonesia. Hasilnya? Lumayan nihil. Dissa hanya mendapatkan informasi, Bahasa Isyarat dipelajari di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Pembelajarannya di kelas perkuliahan, karena memang dimaksudkan untuk mendulang nilai SKS. “Artinya, kalau kita bukan mahasiswa UI, ya sayang sekali tidak bisa ikut belajar Bahasa Isyarat itu,” prihatinnya.

Pucuk dicinta ulam tiba. Dissa kemudian diterima bekerja di salah satu bank dengan jaringan dan reputasi internasional yang beroperasi di Singapura. Persis di bulan yang Bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini, yakni April 2014, mulailah Dissa bekerja.

“Sambil bekerja di bank, aku terus mencari-cari sekolah atau lembaga kursus yang mengajarkan Bahasa Isyarat. Alhamdulillah, saya menemukannya di Singapura. Namanya, Singapore Asssociation for The Deaf. Kursusnya tidak singkat, aku harus menuntaskan sekitar tujuh level mulai dari beginner, intermediate sampai advance. Lama belajar untuk tiap level, bisa sampai 1,5 bulan. Aku lulus pada Oktober 2015 kemarin,” bangga Dissa yang kini harus rela bolak balik “Pamulang - Singapura” untuk mengurus karir profesional dan kerja sosialnya.

Sewaktu mengikuti pendidikan Bahasa Isyarat di “Negeri Singa” itu, Dissa yang seringkali menyatakan hasratnya untuk membuka café yang dikelola oleh para deaf, mendapat banyak dukungan. Tapi sayang, dukungan itu justru bujuk rayu agar Dissa bersedia membuka café–nya di Singapura. “Kalau aku buka café di Singapura, pasti cost-nya akan jauh lebih besar. Sementara kalau buka di Indonesia, pasti akan bermanfaat karena teman-teman deaf lebih banyak yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Selain itu, aku tahu sendiri, para deaf di Singapura sebenarnya sudah memperoleh cukup perhatian dari Pemerintah. Cukup berbeda nasibnya, dengan teman-teman deaf di Indonesia,” ungkap Dissa yang tercatat sebagai warga Perumahan Pamulang Permai I di Tangerang Selatan.

Sejak itulah Dissa makin menguatkan keyakinan untuk membuka café yang dikelola teman-teman deaf. Meskipun sekali lagi, banyak proses yang harus dilaluinya terlebih dahulu. “Aku harus menemukan support yang tepat dari komunitas deaf di Indonesia. Syukurlah, pada satu kesempatan, seorang adik kelasnya yang menjadi jurnalis di The Jakarta Post, memperkenalkan dirinya kepada seorang penerjemah Bahasa Isyarat. Ternyata, si penerjemah ini adalah salah seorang murid dari Ibu Pat. Dari situlah kemudian aku diperkenalkan lagi kepada Ibu Pat, yang memang concern ingin membantu anak-anak muda deaf untuk menjalankan usaha mandiri. Aku kemudian memaparkan rencana pembuatan Deaf Café Fingertalk kepada Ibu Pat. Beliau setuju untuk membantu, dan mulailah aku menyewa tempat yang awalnya gudang untuk dijadikan café lengkap dengan workshop-nya. Sementara Ibu Pat, turut sibuk membantu mencarikan deaf yang sesuai untuk bekerja di café,” tuturnya.

KEDATANGAN TAMU, ASISTEN PRESIDEN BARRACK OBAMA

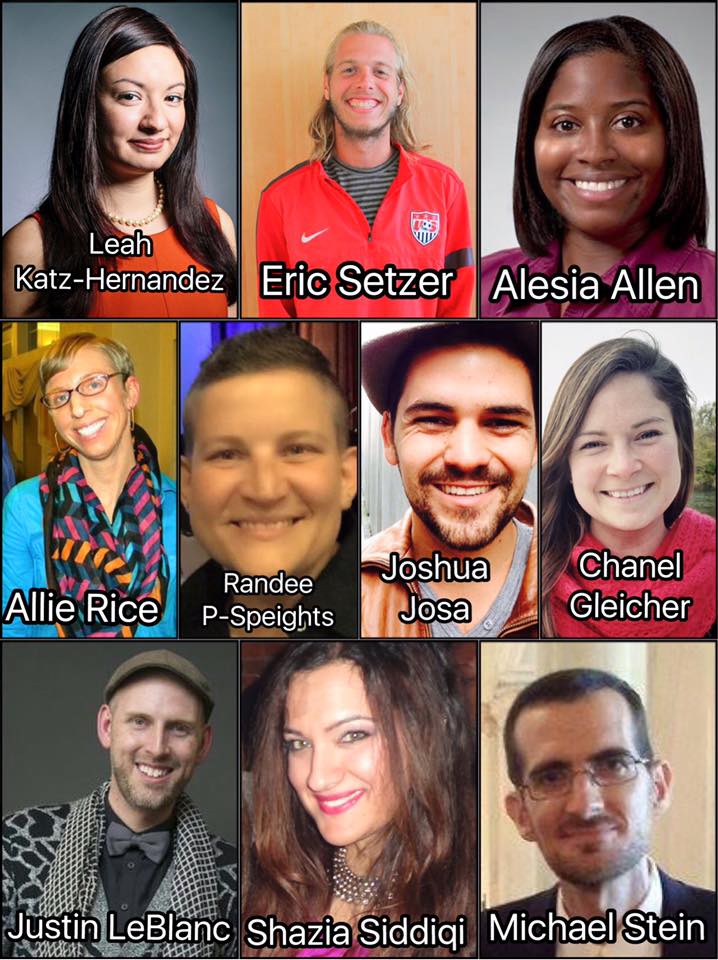

Pada Rabu sore, 5 Januari 2016 kemarin, Deaf Café Fingertalk kehadiran tamu kehormatan. Mereka adalah para deaf yang berasal dari Amerika Serikat dengan didampingi para deaf asal Indonesia juga. Delegasi deaf kedua negara ini memang tengah berkumpul di Jakarta untuk menyukseskan Program Pertukaran Pemimpin Muda Tuli tentang Budaya dan Hak Asasi Manusia. Salah satu agendanya adalah mengadakan Talks and Sharing Session bersama Dr Asiah Mason selaku pimpinan lembaga ‘Dr Mason Global’ di Washington DC, sebuah perusahaan konsultan internasional yang khusus bergerak pada bidang pendidikan aksesibilitas, tanggung jawab sosial perusahaan, inisiasi dan solusi inklusi sosial.

Dari Amerika Serikat, para tunarungu yang hadir dan sudah terbukti sukses dibidangnya, seperti Michael Steven Stein yang sukses sebagai pengacara dan lulusan dari Sekolah Hukum Harvard. Lalu, Leah Katz-Hernandez yang kini menjabat sebagai asisten Presiden Barrack Obama di Gedung Putih. Ada juga Allie Rice yang merupakan aktivis kepemudaan organisasi tunarungu Amerika Serikat. Sedangkan Dr Shazia Siddiqi tak lain adalah seorang Dokter, dan Direktur Organisasi Advokasi untuk Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Sementara Eric Paul Setzer adalah seorang pemain sekaligus kapten tim nasional sepakbola tunarungu U-21 Amerika Serikat.

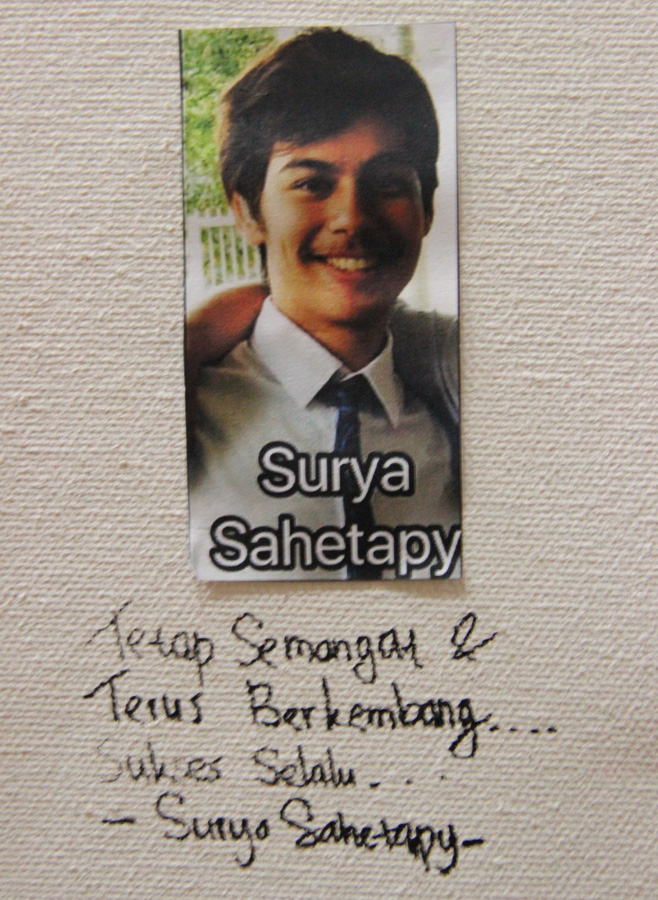

Sementara para deaf delegasi Indonesia yang hadir di Deaf Café Fingertalk diantaranya adalah Surya Sahetapy yang merupakan anak dari pasangan artis Ray Sahetapy dan Dewi Yull, Annissa Rahmania, Adhi Bharotorres, Phieter Angdhika, Yuliana, Ade Wirawan dan lainnya.

Dissa sendiri masih ingat bagaimana kisah yang disampaikan Leah Katz-Hernandez, Asisten Presiden Barrack Obama yang tunarungu ini. “Dalam paparannya, Leah memiliki pandangan bahwa dengan bekerja di Pemerintahan dapat mengubah hidup dan membawa impact kepada orang banyak. Makanya, ia kuliah dengan mengambil jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan di Gallaudet University, Washington DC. Cerita berikutnya, sewaktu Obama mencalonkan diri sebagai Presiden, Leah aktif bekerja sebagai Tim Kampanye untuk Pemenangan Barrack Obama. Nah, ketika akhirnya Barrack Obama berhasil menjadi Presiden, Leah tiba-tiba ditelepon oleh pihak Gedung Putih untuk menjadi staf pada bagian yang menangani Media Office untuk Ibu Negara Michelle Obama. Sesudah itu, Leah mendapat tugas baru lagi, menjadi asisten Presiden Barrack Obama di Gedung Putih,” jelas Dissa.

INGIN MEMBUKA TRAINING CENTER

Dalam perencanaan Dissa, Deaf Café Fingertalk akan terus dikembangkan, tidak saja sebagai café dan workshop belaka. Misalnya, ia ingin mendirikan pusat pelatihan atau training center bagi para deaf. Pelatihannya lebih khusus kepada hal-hal yang bersifat praktis. “Aku tidak ingin Fingertalk hanya sekadar menjadi café dan workshop saja. Karena, berkaca pada saat Fingertalk dibuka, responnya ternyata luar biasa. Banyak para deaf yang berharap dapat bergabung dam bekerja di sini. Tapi, kami belum mampu menampung mereka semua, apalagi, café ini masih kecil skalanya dari sisi bisnis,” jelas Dissa yang berharap Fingertalk dapat dimanfaatkan seluas-luasnya demi kebersamaan dan kemajuan komunitas deaf.

Menyadari respon yang begitu besar itulah, terpikir oleh Dissa untuk membuat training center yang vocational dan praktis. Misalnya, pelatihan komputer untuk mendidik para deaf mampu menginput data, dan sebagainya. “Atau, ada juga saran untuk membuka pabrik roti, tempat cucian mobil dan beberapa hal lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan para deaf. Contoh lain, Deaf Café Fingertalk kemarin kedatangan tamu, sejumlah deaf yang berasal dari Lombok. Mereka berharap agar Fingertalk dapat juga membuka cabang di Lombok, Jambi dan beberapa kota lainnya,” ungkap Dissa penuh syukur.

Yang pasti, Dissa berharap, Fingertalk dapat memberikan skill kepada para deaf agar mereka independen, compete dan sejahtera. “Para deaf di Indonesia ini sebenarnya tangguh-tangguh. Bahkan, kalau dipadukan bekerja dengan mereka yang normal atau hearing, para deaf mampu bersaing,” yakin Dissa yang juga berharap dapat membantu teman-teman difabel lain, atau tidak hanya yang tunarungu saja.

Sungguh, begitu mulia cermin hati Dissa.

* * *

“Temukan kebahagiaan pada hari ini dengan bersyukur atas hal-hal kecil yang akan menuntun kita pada hari esok untuk meraih hal-hal besar”. * Mario Teguh

(Foto #1: Dissa Syakina Ahdanisa (duduk kiri) dan sang ibunda Lisma Gaus (duduk kanan) bersama kru Deaf Cafe Fingertalk. || Foto: Gapey Sandy)