Masa-masa pengasingan yang dialami Tirto sebagai jurnalis era kolonialisme terungkap di panggung teater. Intimidasi dan kekerasan yang dialaminya menjadi refleksi bagaimana keamanan perlindungan jurnalis masa kini? Sejarah yang hampir kabur ini tidak hanya relevan, tetapi juga mencerminkan potret kekejaman yang masih terus berlangsung.

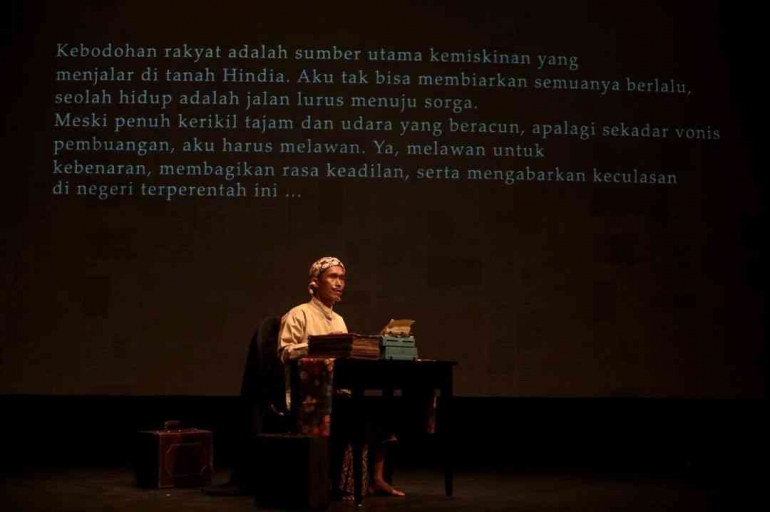

Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Titimangsa dan KawanKawan Media, baru saja menggelar pertunjukan Di Tepi Sejarah musim ketiga, yang dapat disaksikan secara langsung di Teater Salihara. Salah satu yang menarik perhatian yaitu Monolog “Tirto: Tiga Pengasingan”, berlangsung pada Rabu, 20 Desember 2023. Monolog tentang Tirto Adhi Soerjo ini ditulis oleh lbed S. Yuga, diperankan oleh Ari Sumitro, dan disutradarai oleh Putu Fajar Arcana.

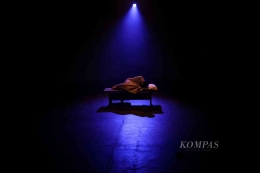

Iring-iringan kematian yang amat kecil membuka pertunjukan. Gesekan musik cello yang menemani tiga orang pengantar keranda, menciptakan awal yang menyayat. Mereka berjalan pelan dengan sorot mata yang sarat akan kehilangan mendalam. Adegan paralel juga memperlihatkan Tirto yang meringkuk kesakitan. Kisah "Tirto: Tiga Pengasingan" mengupas tiga babak kelam dalam perjalanan Bapak Pers Indonesia ini. Pertama, tahun 1910, pembuangan Tirto di Telukbetung karena tulisannya dituduh merendahkan Aspirant Controleur Purworejo, dan Wedana Cangkrep dengan kata-kata snot aap atau monyet ingusan. Kedua, tahun 1913, pengasingan di Ambon karena dituduh menghina Bupati Rembang, Adipati Djojodiningrat. Terakhir, tahun 1918, masa mendekati kematian tragisnya.

Penulis yang Berbahaya

Tirto ialah pionir yang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda, dan pengaruh opini publik. Ia tidak hanya berani mengungkapkan kritik tajam terhadap pemerintahan kolonial Belanda, tetapi juga menjelma sebagai tokoh yang menentang ketidakadilan dengan penuh keberanian. Ia bahkan dinilai sebagai sosok yang berbahaya saat itu. Pada awal Desember 1918, Tirto menghembuskan nafas terakhirnya, dan baru diakui sebagai Pahlawan Nasional melalui Keppres RI No. 85/TK/2006. Rangkaian kata dalam monolog ini menggambarkan betapa berani dan gigihnya Tirto dalam melawan, sekalipun tengah berada di pengasingan.

“Dan aku pun tak hanya menulis dan mengabarkan. Aku menolong mereka dengan bantuan hukum yang layak. Pengasingan ini tak boleh menghentikan amarah Ario Jipang dan Pangeran Sambernyowo dalam tubuhku,” begitu salah satu dialognya yang disampaikan Ari Sumitro dengan penuh membara.

Pada 1 Januari 1907, Tirto mendirikan Medan Prijaji, sebuah surat kabar berbahasa Melayu yang tidak hanya mengajak pembaca untuk menyuarakan masalah hak mereka, tetapi juga menjadi wadah aksi. Tirto akan memberikan komentar untuk setiap surat yang masuk, dan menyiapkan pembela bagi mereka yang memiliki kasus hukum. Medan Prijaji tegas menyuarakan keadilan, tercatat menangani 225 kasus, dari penjual ikan pindang hingga sultan di luar Jawa-Madura.

Semangat Tirto dalam monolog ini memicu refleksi perihal tanggung jawab sosial jurnalis dalam memastikan, bahwa kebenaran tak hanya diungkap, tetapi juga dilindungi. Sikap independensi, keberanian, integritas, dan fokus pada misi memberikan informasi akurat menjadi ajaran berharga. Tirto mengilustrasikan peran krusial jurnalis sebagai agen perubahan sosial. Ia membuka ruang bagi suara-suara yang sering terpinggirkan dalam pemberitaan mainstream.

Pada era jurnalisme digital terkini yang kerap terlihat mengejar konten provokatif atau sensasional guna meraih klik, kisah Tirto justru menekankan urgensi yang berfokus pada substansi informasi. Meskipun popularitas berita dan jumlah tayangan adalah hal penting, kualitas dan dampak positif kabar yang disampaikan haruslah menjadi prioritas. Tirto melakukan kerja-kerja itu dengan hati nurani.

Pengasingan yang Mengenaskan

Monolog ini secara sengaja mengulas tiga masa pengasingan Tirto, yang tidak hanya mencakup pemaknaan harfiah sebagai tempat orang yang diasingkan atau mengasingkan orang. Pengasingan ketiga lebih merujuk pada dimensi simbolisasi.

“Pengasingan yang dialami Tirto ini dalam bentuk simbolisasi, bagaimana ia dijauhi orang-orang terdekatnya seperti sahabat, koleganya. Hidupnya berakhir tanpa ditemani kawan ataupun lawan,” begitu kira-kira ungkap Putu Fajar Arcana atau yang akrab disapa Bli Can, selaku sutradara.

Bli Can juga mengungkapkan kesulitannya saat membantu penulis naskah memahami sosok Tirto, sebab cerita asli yang ditulis Tirto sendiri hanya tersedia dalam bahasa Melayu asli. Untungnya, ia menemukan bantuan dalam sumber lain, seperti buku Pramoedya Ananta Toer berjudul "Sang Pemula". Buku ini mengungkapkan peran Tirto sebagai perintis pers pribumi pada dekade 1900-an, menyelamatkan nama Tirto yang hampir terlupakan dalam sejarah Indonesia.

Dalam bukunya, Pram menyebutkan Tirto meninggal di usia 38 dengan kondisi suram. Sedikit orang yang mengantarkan jenazahnya ke peristirahatan terakhir di Manggadua, Jakarta, bahkan tak ada pidato sambutan atas jasanya.

Akhir hidup Tirto dalam monolog, menyoroti tekanan berat yang dialaminya selama masa pengasingan. Ia terjerat dalam utang, terus-menerus dihantui kasus hukum, Medan Prijaji semakin merosot, hingga tak berdaya, dan meninggal tanpa pendamping dengan sepi. Jika mengacu pada konsep Pierre Bourdieu, peristiwa yang menimpa Tirto merupakan bentuk kekerasan simbolik yang timbul dari dinamika kekuasaan. Pengasingan ini tak hanya menyerang fisik, tapi juga menciptakan stigma sosial.

Masih berlangsung di era saat ini pun, para jurnalis Indonesia kerap menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan intimidasi serupa, mulai dari bentakan, cacian, teriakan, dan pengusiran. Jurnalis yang ceroboh atas tulisannya sendiri, ataupun sebagai korban bungkam yang tak bersalah, bahkan ada yang menerima teror sampai ancaman pembunuhan. Perlakukan demikan tentu dapat berdampak pada trauma psikologis, ketakutan, dan kecemasan berlebih. Fenomena ini juga dapat membuat calon jurnalis merasa ngeri dan ciut nyalinya. Jika tidak ditangani, ini dapat mengakibatkan hilangnya bibit jurnalis berkualitas, yang ingin turut membangun dan menjaga Indonesia di masa depan.

Berdasarkan laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2022, berjudul "Serangan Meningkat, Otoritarianisme Menguat: Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia 2022," tercatat 61 kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun tersebut. Angka ini meningkat dari 43 kasus di 2021. Mayoritas kekerasan terdiri dari tindakan fisik dan perusakan alat kerja.

Peran Tirto untuk Perempuan

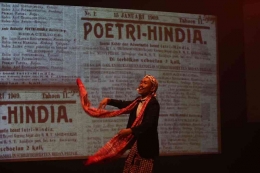

Ibed, sebagai penulis naskah, menghadirkan perspektif yang jarang terdengar dalam sejarah resmi. Monolog ini juga menggambarkan masa muda Tirto sebagai penjelajah yang akrab dengan banyak perempuan. Bukan hanya dengan gadis-gadis, tapi juga nona-nona Eropa, nyai, bahkan janda seorang jaksa. Meski demikian, inspirasi Tirto untuk menerbitkan Poetri Hindia justru muncul dari kenakalan masa remajanya terhadap perempuan.

Poetri Hindia, surat kabar yang pertama kali terbit di Batavia pada 1 Juli 1908 ini, menjadi media yang membuka ruang bagi aspirasi perempuan. Tirto menyadari bahwa kaum perempuan belum memiliki wadah untuk menyuarakan pikiran mereka secara tertulis. Konten Poetri Hindia pun mencakup berbagai aspek kebutuhan perempuan, baik remaja putri maupun ibu-ibu. Rubriknya seperti "Perempuan Hindia," "Perawatan Kecantikan," dan "Pemeliharaan Anak", membahas isu-isu yang relevan. Selain itu, ada pula rubrik cerita pendek, hikayat, serta artikel-artikel lain yang bersifat hiburan.

“Dalam pertunjukan, di bagian penceritaan Poetri Hindia, sengaja ditampilkan di layar, penghargaan yang diperoleh dari Ibu Suri Emma, Ibunda Sri Ratu Wilhemina,” ujar Bli Can.

Keberadaan perempuan dalam Poetri Hindia menunjukkan bahwa mereka punya peran publik: sebagai pewarta. Dukungan Tirto yang begitu hebat dalam menjunjung perempuan, turut menghadirkan ingatan bagaimana di masa kini ketidaksetaraan gender pada jurnalis perempuan masih marak terjadi.

Pada akhir tahun 2021, hasil survei kekerasan terhadap jurnalis perempuan oleh Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) mengungkapkan realitas yang mengkhawatirkan. Dari 1.256 responden jurnalis perempuan di seluruh Indonesia, 85,7% pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan. Sebanyak 70,1% mengaku mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun digital. Riset kolaboratif AJI dan PR2Media pada 2022 menunjukkan fakta serupa, dengan 82,6% dari 852 jurnalis perempuan di 34 provinsi pernah mengalami kekerasan seksual.

Monolog Tirto dan temuan aktual di Indonesia memperlihatkan bahwa keamanan jurnalis, baik laki-laki ataupun perempuan, masih menjadi permasalahan serius. Padahal, kinerja jurnalis yang profesional dan aman menjadi dasar krusial demo mendukung pilar demokrasi.

Seni Menghidupkan Sejarah

Secara keseluruhan, adanya kolaborasi naskah sejarah yang kuat, bentuk menarik oleh sutradara, permainan aktor, dan seluruh tim yang terlibat, cukup berhasil memberikan kehidupan yang nyata tentang tokoh Tirto. Melalui tata kostum dan riasan yang cermat, Tirto hadir secara fisik dengan kumis khas melengkung ke atas di ujungnya, serta pakaian jawa dan blankon yang mencerminkan identitas budayanya. Mesin ketik dan suaranya yang banyak muncul dalam cerita, menjadi simbol yang memperkuat identitasnya sebagai jurnalis yang terus menulis.

Tata panggung pun menjadi aspek seni yang menarik. Pertunjukan ini menggunakan teknologi video mapping berupa layar-layar berbentuk tebing kanan-kiri yang terlihat menyerupai segitiga. Layar menampilkan bukti-bukti sejarah seperti lokasi Tirto pernah berada, prestasi, dan karya tulisnya. Tata panggung yang membentuk sudut unik ini menjadi simbol yang mendukung tema pengasingan Tirto. Pada bagian sudut tengah masih diberi cela untuk lalu-lalang pergerakan. Meskipun terdapat beberapa transisi blackout yang cukup lama menuju adegan berikutnya, komposisi tata panggung tetap mampu memperkuat pesan dan aksi aktor.

Physical actions yang dilakukan Ari juga cukup tepat dan logis, sehingga dapat membantu menciptakan pengalaman lebih otentik, yang terhubung dengan emosi. Utamanya saat adegan pembuka dan akhir, ketika Tirto merintih penuh sakit dan tengah berusaha bangkit dari tempat tidurnya dengan gemetar. Hal itu menciptakan pengalaman fisik yang terkait erat dengan keadaan emosionalnya. Taburan bunga melayang di akhir monolog, menambah lapisan kesedihan sekaligus penghormatan atas segala perjuangan yang telah diberikan Tirto untuk bangsa.

Ari sebagai aktor telah berperan penting dalam keberhasilan hidupnya karakter Tirto ke atas panggung. Semoga pertunjukan ini dapat menjadi bagian pengingat dan penyelamat dunia jurnalisme Indonesia yang masih dihadapkan pada beragam tugas rumah, terutama terkait penciptaan ruang aman. Jurnalis sejatinya ialah penjaga api kebenaran, menyala di gelapnya ketidaktahuan, membuktikan bahwa pena bisa lebih tajam dari pedang. Mereka pun perlu dijaga agar kebenaran yang dibungkam mampu terus bersinar terang.

Sumber Referensi Bacaan:

https://theconversation.com/riset-jurnalis-perempuan-masih-menjadi-target-rentan-kekerasan-201465

https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Tirtoadisury

Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 3, Juni 2018, hlm 319-327 berjudul Kekerasan Simbolik Terhadap Wartawan Media Lokal

di Kota Kendari oleh Megawati Asrul Tawulo, Sarpin, Harnina Ridwan