Sumber gambar: Google

Apa pun yang bersifat gadungan pasti dilarang. Ancamannya bisa kurungan atau penjara. Sebut saja, dukun gadungan, dokter gadungan, polisi gadungan, tentara gadungan, guru gadungan, atau pastor gadungan. Gadungan sama dengan samaran, tidak asli. Kita sering dengar berita polisi atau tentara gadungan menipu, bahkan memeras. Atau belum lama ini di kompasiana tersua tulisan tentang seorang pastor gadungan bernama Pastor Lukas. Dia bahkan berhasil memperdaya korbannya. Kalau tidak salah puluhan juta uang korban berpindah tangan ke sang pastor gadungan itu.

Nah! Saya punya pengalaman konkret menjadi "wartawan gadungan". Waktu itu tahun 1996. Saya menjadi mahasiswa di Jogja dan sudah sedikit berkenalan dengan sejumlah wartawan sehingga pengetahuan praktis saya tentang cara kerja wartawan juga bertambah. Saya menjadi tahu bagaimana mengirim tulisan ke media massa. Sesekali saya memberanikan diri mengirim tulisan ke majalah atau koran. Ada yang dimuat, namun lebih banyak yang tidak.

Senang juga rasanya saat ada tulisan yang dimuat, lalu menjadi bahan bicara beberapa teman, termasuk saat banyak teman yang berkumpul. Honornya tidak seberapa.

Orangtua cukup senang atau lebih tepat bangga anak mereka bisa menulis di koran. Maklum kala itu—di kampung saya—kemampuan menulis di koran masih dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa.

Pada tahun 1996 itu saya pulang libur ke Sumba, NTT. Saya membawa serta sebuah kamera jadul tapi masih bisa dipakai. Hasilnya tidak terlalu bagus, apalagi saya tidak terlalu pandai menggunakannya. Turun dari kapal di Waingapu, saya harus menempuh perjalanan ke kampung di Sumba Barat Daya (saat itu masih Sumba Barat) menggunakan Bus. Jarak sekitar 170 Km saya tempuh selama delapan jam.

Di perbatasan antara kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat, persisnya di Lindi Wacu, terjadi pemeriksaan setiap kendaraan seperti bus, truk kalau-kalau ada hasil bumi seperti padi, jagung atau hasil bumi lainnya yang dibawa penumpang baik dari Sumba Barat ke Sumba Timur atau sebaliknya. Kalau mau membawa hasil bumi lintas kabupaten, harus ada surat izin dari pihak Pemda.

Bus yang kami tumpangi tidak membawa hasil bumi apa pun sehingga tidak menemui masalah. Namun di tempat pemeriksaan yang sama, sebuah bus dari Sumba Barat yang ditumpangi beberapa anak sekolah menghadapi masalah serius. Seorang petugas yang usianya sekitar 40 tahun dengan tegas menyuruh menurunkan setiap hasil bumi yang dibawa bus tersebut. Dia bahkan naik sendiri di atas bagasi lalu melempar-lempar bawaan tersebut. Para pemilik sudah berusaha menjelaskan bahwa bawaan itu adalah makanan anak-anak sekolah yang tinggal di asrama di Waingapu.

Tapi apa yang terjadi? Sang petugas tidak mau tahu. Nada suaranya malah semakin tinggi. Dia pun mengatakan akan melapor ke polisi. Padahal menurut aturan Pemda, kalau hasil bumi yang dibawa melintas kabupaten mencapai 20kg harus dengan surat keterangan atau minta izin. Bawaan para siswa tersebut dibawa 20kg.

Saya yang sebenarnya tidak ada urusan dengan muatan-muatan itu—lagian saya tidak menumpang bus itu—mulai terusik oleh ulah sang petugas yang tidak “berperi kemanusiaan” itu. Saya yang tadinya hanya duduk tenang di dalam bus karena ngantuk dan letih, turun sambil menenteng kamera bulukan dalam tas. Saya bertanya, “Ada apa, Pak, kok ribut-ribut....?” Jawabnya enteng, “Ini orang-orang bawa hasil bumi tanpa surat....!”

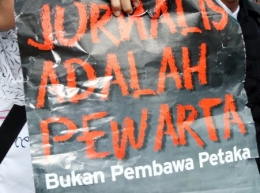

Saya lalu tanya, “Mana aturan yang melarang mereka membawa hasil bumi itu? Dan apakah anak sekolah juga dilarang, meski itu untuk bekal mereka?” Dengan enteng dia jawab, “Ada!” Saya lalu menyuruh dia menunjukkan surat tersebut. Sementara itu saya mengeluarkan kamera. “Saya wartawan. Saya ingin memotret,” kata saya sambil mengarahkan kamera ke sang petugas.

Aksi saya itu ternyata membuat sang petugas hilang akal. Dia gugup dan cepat-cepat berkata, “Jangan Kakak..... Jangan.....! Saya bisa kena pecat. Jangan, Kak.....!” Saya lalu berkata, “Kau jangan seenaknya. Mestinya kau yang lebih mengerti dan pernah sekolah membantu orang-orang ini.” Dia tertunduk lalu duduk tersandar di dinding yang terbuat dari bambu.

Merasa di atas angin, saya menyuruh mereka yang barangnya diturunkan agar menaikkan kembali dan segera berangkat. Beberapa penumpang terlihat heran. “Kondektur, bantu naikkan kembali dan langsung berangkat,” kata saya dngan sedikit percaya diri. “Terima kasih, Kakak. Kalau Kakak tidak ada, sebuah bawaan kami pasti diambil sama orang itu...,” kata anak-anak sekolah dan beberapa orangtua yang mengantar. Sambil menepuk bahu beberapa anak sekolah itu, saya berkata,”Sama-sama. Ingat, sekolah baik-baik, ya....!”

Dalam hati saya berkata, “Untung petugas itu tidak tanyakan kartu pers. Kalau dia tanya saya tentu kewalahan juga....!”