Wapres Jusuf Kalla menyatakan dinasti politik tak selalu identik dengan korupsi. Tak ada yang salah dengan pernyataan itu. Belum pernah ada penelitian yang menghasilkan kesimpulan memastikan bahwa dinasti politik sama dengan dinasti koruptor. Sementara fakta yang ada korupsi bisa dilakukan oleh dinasti politik atau bukan.

Tetapi, pendapat bahwa dinasti politik cenderung bertindak korup juga tidak salah, khususnya di Indonesia. Kenyataan menunjukkan dinasti politik yang tumbuh subur di daerah berperilaku koruptif. Fakta hasil OTT KPK atau kasus korupsi yang terjadi memperlihatkan hal itu.

Oleh karena itu, hingga kini masih ada yang menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ketetapan dalam Pasal 7 huruf r UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pasal ini melarang kerabat petahana maju dalam pilkada sebelum jeda satu kali masa jabatan. Adanya larangan ini bisa memutus mata rantai kekuasaan yang dikuasai satu dinasti politik secara berkelanjutan.

Wapres Jusuf Kalla menyebut contoh dinasti politik di dunia, seperti Nehru dan Gandi di India, Lee Kwan Yew di Singapura, Bush di Amerika, Fukuda di Jepang, dll. Artinya keberadaan dinasti politik dalam pemerintahan di negara demokrasi itu bukan hal baru. Persoalannya apakah tepat menyandingkan praktek dinasti politik kelas dunia itu dengan dinasti politik kedaerahan di Indonesia saat ini.

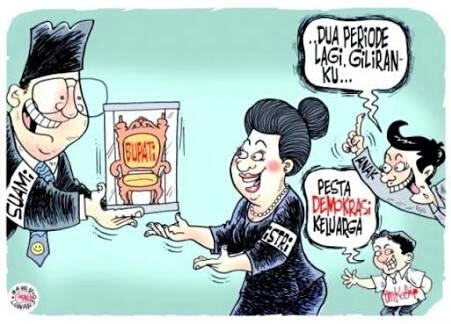

Bukan rahasia lagi tampilnya dinasti politik yang menguasai pemerintahan di daerah lebih didasari keinginan berkuasa dibanding pengabdian bagi rakyat. Ini terlihat jelas dari tampilnya penerus kekuasaan di daerah yang kemampuannya diragukan.

Mereka ditampilkan karena membawa kepentingan dinastinya. Soal kemampuan memimpin pembangunan di daerah, sudah ada mentor yaitu penguasa sebelumnya. Soal penggalangan dukungan politik, sudah ada mesin politik dan jaringan yang tersedia. Soal dukungan finansial, sudah ada jaringan pengusaha dan penguasaan pundi-pundi yang terbentuk. Tinggal maju dan jalan.

Sebuah praktik yang lazim, tampilnya seorang penguasa selalu diiringi dengan tampilnya kelompok finansial yang menguasai berbagai bidang ekonomi strategis di daerah itu. Di Kadin dan Gapensi misalnya, akan muncul figur yang merupakan kepanjangan tangan penguasa. Demikian pula di sektor lain, termasuk pertambangan.

Daerah yang kaya tambang baik gas atau minyak bumi, nikel, emas, batubara, atau cukup tambang galian C saja, tidak dipungkiri telah memberi manfaat secara langsung bagi kekayaan seorang pejabat dan keluarganya. Penerbitan izin, retribusi, atau fee lain itu sudah jadi cerita umum.

Karena itu, tak heran modal besar rela diobral untuk meraih jabatan kepala daerah semacam ini. Kalau sudah menjabat dua periode tentu keluarganya bisa melanjutkan. Kan tidak dilarang. Inilah realitas kehidupan sebagian kepala daerah. Soal persentasenya mungkin perlu penelitian yang ilmiah.

Kisah bercokolnya orang-orang bupati atau pejabat yang lebih tinggi di sektor ekonomi yang strategis, baik bersentuhan dengan APBD, penguasaan tambang, BUMD, itu kisah lama. Jangan kaget kalau ada kisah saudara pejabat jadi kontraktor tapi kerjaannya hanya ngumpulkan fee proyek. Ada juga yang jadi kontraktor beneran dan mengusai proyek-proyek besar di daerah, tapi mutu garapannya amburadul.

Selain hal semacam itu, tentu saja, kisah jual beli jabatan itu juga bukan hal baru. Sebagai penguasa daerah, wajar saja seorang bupati atau pejabat yang lebih tinggi, menguasai sektor mutasi dan penempatan pejabat. Kalau tidak, ya aneh. Selain terkait manajemen kekuasaan, hal ini juga memberi manfaat ekonomi yang tak sedikit.

Kasus jual beli jabatan seperti di Klaten itu hanya salah satunya. Kata orang, karena apes saja Bupati Klaten Sri Hartini tertangkap KPK. Ada yang menyebut kasus serupa juga terjadi di banyak daerah tetapi tak tersentuh hukum. Padahal di daerah juga ada kepolisian atau kejaksaan. Masa, semua harus KPK yang turun tangan.

Saat Sri Hartini melakukan mutasi pejabat di Klaten, daerah lain di Indonesia juga melakukan hal serupa selama Desember lalu atau Januari ini. Ada mutasi 999 pejabat, adas 777 pejabat, ada 5.046 pejabat, ada yang 1.137 pejabat, dan seterusnya. Seandainya, kasus serupa Klaten juga terjadi, bisa hitung berapa uang yang beredar di bisnis mutasi jabatan ini.

Hasil penelitian Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap maraknya kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah (tempo.co, 6/1/2017), menunjukkan 90 persen dari 29.113 jabatan diperkirakan telah dilelang di pasar kerja. Harga lelang jabatan itu bervariasi. Pada kasus Bupati Klaten Sri Hartini, KASN menemukan daftar harga jabatan yang dilelang:

Eselon II (tergantung SKPD) = Rp 80 juta - Rp 400 juta; eselon III = Rp 30 juta - Rp 80 juta; eselon IV = Rp 10 juta - Rp 15 juta

Di Lingkungan Dinas Pendidikan Klaten: eselon II (kepala dinas) = Rp 400 juta; eselon III (sekretaris dan kepala bidang) = Rp 100 juta - Rp 150 juta; eselon IV (Kasubbag &Kasie) = Rp 25 juta; kepala UPTD = Rp 50 juta - Rp 100 juta; TU UPTD = Rp 25 juta.

Kepala SD = Rp 75 juta - Rp 125 juta; TU Sekolah Dasar = Rp 30 juta; kepala SMP = Rp 80 juta - Rp 150 juta; jabatan fungsional tertentu (guru mutasi dalam kabupaten) = Rp 15 juta - Rp 60 juta.

TU Puskesmas = Rp 5 juta - Rp 15 juta; jabatan tetap (tidak mutasi) = Rp 10 juta - Rp 50 juta.

Temuan Komisi Apatatur Sipil Negara ini mengukuhkan pendapat masyarakat, bahwa praktek semacam itu sudah lazim terjadi. Temuan kasus Sri Hartini bupati Klaten itu bisa dianggap satu noktah yang tampak ke permukaan. Dan bagi bagi KPK sendiri itu adalah OTT pertama yang berhasil terkait perkara jual beli jabatan. Artinya, bisa saja segera muncul OTT lanjutan karena KPK meyakini hal seperti itu juga sangat mungkin terjadi di tempat lain.

Itulah salah satu wajah kepemimpinan di daerah, yang sangat dekat dan lekat dengan urusan penguasaan ekonomi dan penumpukan harta kekayaan. Ini tentu tidak lepas dari proses pemilihannya, yang sarat politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan. ICW mencatat sedikitnya 350 kepala daerah terjerat kasus korupsi sejak 2004 lalu.

Membayangkan kepemimpinan di daerah yang bersih, tidak terpolusi urusan semacam itu, sah-sah saja. Tetapi, kepemimpinan semacam itu bisa dibilang tak banyak. Mungkin, kalau kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa bayar dan membayar, masyarakat juga sudah sadar perlunya pemimpin yang bersih dan adil, tidak berasal dari kalangan korup, wajah pemimpin idaman semacam itu makin banyak.

Dengan realitas kepemimpinan daerah semacam itulah kita memandang keberadaan dinasti politik yang berkuasa di daerah-daerah. Mereka yang menjabat secara wajar saja (satu atau dua kali masa jabatan) bisa berperilaku seperti itu, dekat dengan urusan penguasaan ekonomi dan menumpuk harta. Terlebih lagi yang berhasil membentuk sebuah dinasti penguasa secara berkesinambungan.

Urusan jabatan kepala daerah bukanlah semata urusan memerintah dan memimpin pembangunan sebuah daerah. Tetapi kenyataan menunjukkan banyak faktor ekonomi dan politik yang juga digarap seorang kepala daerah dan "bolo kurowonya". Jika ini berkesinambungan dipegang sebuah dinasti politik, mungkinkah kebaikan muncul di sana?

Data Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri pada tahun 2013, menyatakan ada 61 kepala daerah atau 11 persen dari semua kepala daerah di Indonesia mempunyai jaringan politik kekerabatan atau dinasti politik. Bisa saja data itu kini sudah berubah atau bertambah banyak paska keputusan MK pada 2015 lalu. Sementara hasil OTT KPK terhadap kelompok ini sudah mencapai 78 kepala daerah, termasuk Bupati Klaten Sri Hartini.

Saat merumuskan pasal 7 huruf r UU 8/2015 yang dianulir MK itu, yang berisi larangan kerabat petahana ikut pilkada sebelum jeda satu masa jabatan, pertimbangan pemerintah saat itu adalah untuk memutus mata rantai dinasti politik, tindakan koruptif, dan penyalahgunaan wewenang. Kedudukan calon dari keluarga petahana dinilai tidak sama dengan calon lain.

Petahana mempunyai akses terhadap kebijakan dan akses terhadap alokasi anggaran, sehingga dapat memberikan keuntungan pribadi untuk kemenangan kerabatnya. Hal yang sering dilakukan adalah memperbesar dana hibah, dana bantuan sosial, program kegiatan yang diarahkan ke dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon. (detik.com, 5/1/2017)

Pemerintah saat itu juga merujuk hasil survei IFES dan Lembaga Survei Indonesia tentang pandangan warga masyarakat terhadap dinasti politik. Hasilnya, 64 persen warga menyatakan dinasti politik berdampak negatif, 9 persen menyatakan berdampak positif, 7 persen menyatakan tidak berdampak, dan 38 persen menjawab tidak tahu. Artinya mayoritas warga menyatakan dinasti politik berdampak negatif.

Inilah sebenarnya kekhawatiran terbesar sebagian masyarakat atas meningkatkan praktek dinasti politik di daerah dengan segala penyimpangannya, baik secara politik maupun ekonomi. Sistem birokrasi pemerintahan, perangkat dan aparat hukum kita terbukti belum sepenuhnya mampu menangani penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan dinasti politik.

Satu contoh mudah kasus mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang ditangkap KPK dan telah divonis 7 tahun dalam perkara suap ketua MK Akil Mochtar. Tetapi, dalam kasus dana bansos dan hibah Provinsi Banten yang diduga melibatkan Atut, sampai kini mandek. Sementara itu, dinasti politik Ratu Atut tetao berjaya di Banten. Bahkan Andhika Hazhrumy, anak Ratu Atut, kini tampil sebagai cawagub Banten mendampingi Wahidin.

Dengan realitas politik semacam itu, pernyataan wakil ketua KPK Laode Muhammad Syarif yang mengimbau masyarakat untuk jeli dalam memilih pemimpin menjelang pemilihan kepala daerah cukup tepat. Dia menilai kepala daerah yang berasal dari dinasti politik berpotensi melakukan korupsi.

Jadi, memang benar dinasti politik tidak selalu identik dengan korupsi. Tetapi, fakta yang ada saat ini menunjukkan keberadaan dinasti politik punya kecenderungan berperilaku korup. Karena itu, hati-hatilah memilih kepala daerah dalam musim pilkada tahun ini. Ingat kata KPK, kepala daerah dari dinasti politik berpotensi melakukan korupsi.

Salam

Bacaan pendukung: 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l