Hadirnya revolusi industri 4.0 meniscayakan kehidupan manusia yang serba mudah, cepat, dan instan melalui teknologi digital. Perkembangan ini memudahkan siapa saja untuk mengakses beragam informasi hanya dengan mengandalkan ujung jari kita.

Dalam The Fourth Industrial Revolution yang ditulis Klaus Schwab, pada bagian lampirannya terdapat uraian sebanyak 23 yang disebutnya sebagai deep shift mewarnai revolusi industri. Diantaranya, kehadiran digital, komputer dan internet yang seakan memudahkan segalanya.

Salah satu ancaman yang disebabkan oleh hadirnya revolusi industri adalah Disrupsi atau Disruption. Merujuk pada KBBI, disrupsi diartikan sebagai sesuatu yang tercabut dari akarnya, ketercerabutan.

Sedangkan menurut Rhenald Kasali, disrupsi adalah membuat banyak hal yang baru sehingga yang lama menjadi ketinggalan zaman dan tidak terpakai (doing thing differently, so others will be obsolete).

Pembahasan seputar disrupsi, pada umumnya dikaitkan dengan teknologi yang mengubah berbagai hal secara teknis dalam kehidupan masyarakat secara fundamental.

Namun, dalam prosesnya, disrupsi tidak hanya merambah hal-hal teknis yang menunjang kehidupan manusia, tetapi juga merambah kehidupan beragama yang dapat mengubah cara pandang hingga pada praktiknya merambah praktik keberagaman masyarakat.

Akibat disrupsi, kehidupan beragama dalam masyarakat saat ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Jose Cassanova dalam bukunya Public Religion in The Modern World, bahwa agama telah mengalami Deprivation.

Artinya, deprivatisasi dalam konteks keberagaman yang pada awalnya merupakan wilayah yang bersifat privat, hanya dikhususkan bagi mereka yang memiliki kepakaran dalam ranah keagamaan dan bersifat otoritatif, kini telah terbiasa serta bertransformasi menjadi konsumsi publik.

Satu hal yang penulis khawatirkan dari fenomena disrupsi, khususnya yang merambah pada ranah keagamaan adalah terjadinya pergeseran secara mendalam terkait cara publik dalam membentuk paham keagamaan yang bisa mendisrupsi otoritas organisasi keagamaan seperti Majelis 'Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul 'Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Artinya, paham keagamaan mereka tidak lagi berdasarkan fatwa, instruksi atau petuah-petuah keagamaan dari kyai, ulama, atau ustadz. Namun pemahaman keagamaan mereka disasarkan pada teknologi dalam jaringan (daring), google, yang serba cepat dan instan dalam memberikan informasi keagamaan.

Akibatnya, tidak sedikit orang yang mendadak ustadz, menjadi pengkhutbah atau penceramah dadakan, lalu memiliki jama'ah atau pengikut yang kemudian mengkultuskannya sebagai 'alim 'ulama, ustadz dan lain sebagainya.

Padahal, background keagamaan mereka bukan berasal dari lingkungan pondok-pesantren, sekolah-sekolah keagamaan. Mereka hanya memperoleh ilmu keagamaan melalui teknologi, bukan melalui proses yang panjang di lembaga keagamaan. Namun mereka kerap diberi ruang untuk tampil memberikan tausyiah atau fatwa keagamaan secara personal.

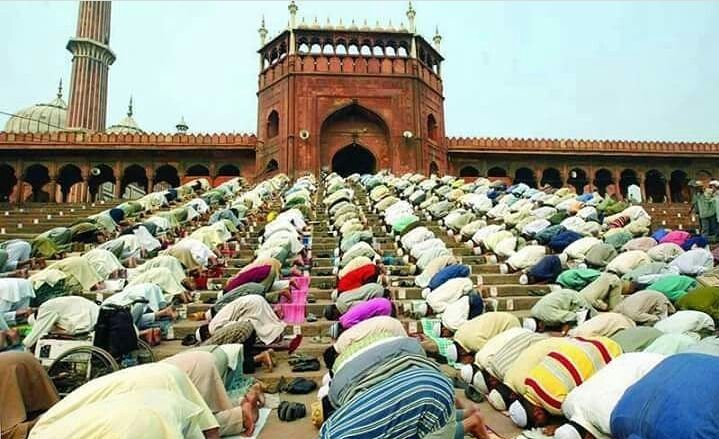

Contoh konkretnya adalah terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani Covid-19. Kelompok agamawan yang konservatif cenderung mengedepankan nalar keagamaan dalam menghadapi Covid-19 tanpa memperhatikan nalar kemanusiaan dan keselamatan jiwa.

Hal ini dapat mempengaruhi kelompok mereka dalam menyikapi pandemi. Akibatnya, mereka mengabaikan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan Covid-19.

Sebaliknya, agawan yang berakal sehat dan dalam keilmuannya berdasarkan latar pengetahuan keagamaan yang komprehensif pasti akan memperhatikan dan mengutamakan nalar kesehatan dan kemanusiaan.

Sehingga himbauan yang disampaikan kepada jama'ahnya dapat mencerahkan akal dan pikiran mereka, sehingga tidak ada lagi paradoks atau pertentangan antara nalar keagamaan dengan nalar kesehatan serta kemanusiaan di tengah situasi bangsa ini menghadapi pandemi.

Disrupsi Keagamaan dan Post-Truth Society

Ketika masyarakat masih di level 2.0 dan 3.0 atau 1.0, transmisi pengetahuan mengharuskan adanya perjumpaan secara personal dan berhadapan secara fisik baik di dalam kelas atau ruang belajar mengajar. Tradisi ini dalam lingkungan pondok pesantren dikenal dengan istilah Talaqqi. Hadirnya revolusi industri 4.0 mengubah tradisi tersebut.

Otoritas pengetahuan keagamaan yang berasal dari guru tergantikan oleh internet yang mampu menampung data dalam ukuran gigantik. Pergeseran berikutnya yang perlu dipikirkan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Tom Nichols dalam The Death of Expertise, yaitu keahlian yang telah melekat pada diri seseorang yang telah diperoleh melalui proses yang Panjang nan melelahkan, tergantikan oleh internet dan banyak orang yang mengaku sebagai ahli, baik ahli agama, ahli kesehatan, pakar sejarah dan lain-lain.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa beragam informasi, termasuk informasi keagamaan dengan begitu mudahnya diperoleh melalui ujung jari. Benar atau tidak informasi yang diperoleh, itu urusan belakangan.

Hal inilah yang membuat banyak orang terpapar informasi yang bohong (hoax). Menariknya, informasi tersebut diterima sebagai suatu kebenaran. Realitas inilah yang disebut dengan post-truth society (masyarakat pasca kebenaran).

Kalangan atau golongan yang terpapar post-truth lebih tunduk pada emosi, keyakinan pribadi atau ideologi yang dianutnya, daripada kebenaran yang bersifat faktual. Penerimaan informasi berdasarkan perasaan, suka dan tidak suka.

Sehingga betapapun informasi dari pihak lain walaupun didasarkan pada kebenaran faktual, tatapi karena memang tidak suka, maka ditolaknya. Begitupun sebaliknya, jika memang sejak awal telah suka, informasi dari kalangannya sendiri langsung diterima kendati belum tentu benar.

Ketika seseorang mengaku sebagai ahli, termasuk ahli agama berdasarkan keilmuan yang diperoleh bukan melalui proses pembelajaran serta literasi keilmuan, melainkan hanya dari internet, maka hanya akan melahirkan para penyebar informasi, termasuk informasi keagamaan yang tidak benar atau keliru.

Kemudian penyebar informasi tersebut memiliki simpatisan atau massa yang fanatik turut membenarkan apa-apa yang disampaikannya karena dari awalnya sudah suka, maka tetap akan diterima.

Walau bagaimanapun dan apapun keadaannya. Fenomena ini yang penulis maksud sebagai buah dari disrupsi keagamaan akan melahirkan masyarakat pasca kebenaran atau post-truth society.

Keberagamaan Otentisitas atau Komoditas Simbolik

Selain menghadirkan deprivatisasi agama, fenomena desrupsi juga menyebabkan otentisitas dalam beragama mengalami pergeseran makna. Kesalehan berubah wujud menjadi komoditas simbolis dan sasaran publisitas yang dapat mengingkari kesejatian atau otentisitas dalam beragama.

Artinya, ukuran kesalehan seseorang dapat diketahui dari simbol-simbol keagamaan yang melekat pada dirinya, seperti pakaian yang sunnah, gamis serta kerudung atau jilbab yang syar'i, celana cingkrang, jenggot yang panjang, jidat yang menghitam dan mengenakan cadar, niqab bagi wanita Muslimah, serta memakai produk-produk kecantikan yang halal.

Simbol-simbol ini seakan menegasikan kesalehan yang otentik. Misalnya, intensitas ibadah, sedekah, segala perbuatan yang baik, apapun itu tentunya dilakukan secara diam-diam tanpa seorangpun yang mengetahuinya. Tidak diumbar diruang publik.

Hal ini yang kemudian penulis maksud sebagai keberagamaan otentik. Keberagamaan otentik adalah yang memberikan dampak kemaslahatan kepada publik, bukan hanya sekadar simbol belaka.

Komoditas simbolis pada saat ini telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan keberagamaan. Para generasi millennial merespon fenomena tersebut secara positif karena kesalehan simbolis dapat dikatakan sebagai sebuah trend masa kini, seperti hijrah yang dikemas dengan begitu kekinian sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan dan lintas profesi.

Melihat pangsa pasar yang begitu besar, sebagian kalangan memanfaatkan situasi ini dan tidak ingin kehilangan kesempatan. Sistem Kapitalisme religius pun diterapkan. Artinya, dengan adanya fenomena tersebut maka setiap individu dibiarkan secara bebas berusaha tanpa adanya campur tangan orang lain.

Hal ini didorong oleh kepentingan secara personal sehingga dengan sendirinya, produksi akan sempurna dan meningkat. Praktik ini sejalan dengan teori invisible hand ( tangan-tangan ghaib) yang dikenalkan oleh Adam Smith.

Merujuk pada teori tersebut, akhirnya mereka berlomba-lomba memproduksi berbagai macam barang, pakaian muslim dan muslimah, serta produk kecantikan dengan label syar'i, guna menggaet para generasi millennial.

Selain itu, mereka juga turut andil dalam meramaikan fenomena hijrah. Hal ini seakan menggambarkan kepada kita bahwa, para kalangan tersebut, memainkan peran ganda.

Pertama, sebagai pelaku bisnis yang berorientasi profit dengan memanfaatkan pangsa pasar berbasis kelompok religius. Kedua, sebagai bagian dari kelompok religius tersebut yang kerap memberikan himbauan atau anjuran untuk mengamalkan sunnah dengan cara mengenakan pakaian yang islami, jilbab yang syar'i serta produk-produk kecantikan. Seperti peribahasa, sambil menyelam minum air.

Bila ditelaah secara mendalam, hakikat hijrah bukan hanya sekadar komoditas simbolis, namun harus dipahami bahwa antara komoditas kesalehan simbolis dan otentisitas keberagamaan berjalan beriringan.

Sebab, jika hanya berfokus dengan simbol, maka kita akan terjebak pada ranah simbolis yang kerap menjudge orang yang berbeda simbol kesalehannya, sebagai orang yang keliru, golongan lain, sehingga menjadi bahan ajakan dan medan dakwah pelaku hijrah.

Sebaliknya, jika hanya fokus dengan otentisitas keberagamaan, maka akan melahirkan sifat menyepelekan simbol keagamaan dan menganggapnya sebagai suatu hal yang tidak penting.

Oleh karena itu, keduanya harus berjalan beriringan tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Belum tentu mereka yang saleh secara otentik, lebih baik dari mereka yang saleh secara simbolis, begitupun sebaliknya.

Poin terpenting dari pembahasan yang penulis kemukakan diawal adalah agar mengantisipasi ancaman disrupsi keberagamaan yang akan melahirkan ahli yang bukan ahlinya, bukan bidangnya, namun ketika berbicara atau memberikan sebuah informasi, khususnya dalam bidang keagamaan, seolah-olah itu adalah kebenaran yang mutlak tanpa bisa disanggah, padahal belum tentu demikian.

Parahnya, jika hal yang demikian direspon dengan positif oleh pengikutnya, dan menganggapnya juga kebenaran. Apabila telah masuk dalam ranah keagamaan yang sarat akan beragam makna, maka para penyampai agama yang bukan ahlinya kerap membuat simpatisannya menjadi bingung bagaimana membedakan antara makna yang benar dan tidak. Sebab mereka tidak dibekali keilmuan yang pasti serta literasi yang memadai, sehingga dengan mudahnya terpapar informasi yang belum tentu benar.

Demikian pula dengan pelaku hijrah, karena apabila tidak dibekali dengan keilmuan yang jelas dan benar berdasarkan rujukan atau referensi yang legal, maka dikhawatirkan akan terpapar oleh informasi yang keliru, sehingga kerap memunculkan predebatan dan menganggap orang lain yang berbeda jalur karena belum hijrah sebagai orang asing.

Agar kita terhindar dari terpaan berbagai informasi bohong atau hoaks, tentunya adalah dengan menerapkan literasi level tinggi, sehingga dapat memfilter informasi yang masuk, benar atau bohong, serta mencari guru atau pembimbing keagamaan yang jelas sanad atau silsilah keilmuannya.

Muara dari seluruh rangkaian tersebut adalah untuk menghindarkan diri kita agar tidak terjebak dalam ranah keagamaan komoditas simbolis. Karena hakikat beragama adalah untuk kemaslahatan ummat, bukan sekadar sibolik belaka.