Kami akan makan malam. Sudah larut. Menjelang pukul 22.00 waktu di Sumba. Makan malam yang terlambat. Tetapi mengurus seribuan orang yang datang dari seluruh pelosok Pulau Sumba untuk mengikuti Festival Wai Humba IX perlu tenaga ekstra. Dan memasak bahan yang banyak. Apalagi Kampung Adat Wundut di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT, tempat acara diselenggarakan sejak siang diguyur hujan. Jalanan yang mendaki menuju kampung telah becek dan licin. Banyak kendaraan kandas. Seluruh peserta baru berkumpul sejam sebelum makan malam itu.

Di depan saya berjarak satu meter, pada bale-bale rumah adat itu, adalah Pater Mikael Molan Keraf, CsSR (53). Ia duduk bersila.

Sementara di samping saya Bapak Ngongo Gaddi (70), Rato Marapu (pemimpin tertinggi agama Marapu) dari kaki Gunung Yawila di Sumba Barat Daya (SBD).

Saya dan Mike membuat tanda salib untuk memulai santap malam. Bapak Ngongo Gaddi mengangkat piringnya sejenak, memejamkan mata dan bersantap.

"Saya yang kasih tanah untuk bikin Gua Maria di Yawila itu. Sekitar dua hektar," kata Ngongo Gaddi usai santap malam. Ia berbicara dalam bahasa Indonesia bercampur bahasa Waijewa, suku asalnya. Saya minta dia berbicara saja dalam bahasa Waijewa. Saya bisa memahami maksudnya. Saya bisa berbahasa Waijewa dan tentu saja, Kodi. Dua bahasa ibu suku besar di SBD.

Gua Maria identik dengan agama Katolik. Ngongo Gaddi seorang penganut Marapu.

"Kenapa Bapak mau kasih tanah buat umat Katolik?" tanya saya.

"Karena Tuhan kita hanya satu. Hanya cara menyembahnya yang berbeda-beda," ujarnya tandas.

Saya terhenyak. Ternyata kearifan dan kecerdasan dan keinginan hidup berdampingan secara damai tak berbanding lurus dengan tingkat pendidikan.

Bapak Ngongo Gaddi tak pernah sekolah. Tak kenal baca tulis. Buta huruf total. Hanya bisa berbahasa Indonesia karena sering berjumpa orang luar. Juga karena sanak saudaranya banyak yang bersekolah tinggi.

Dan Pater Mike? Ia Direktur Yayasan Kemanusian Donders dalam Kelompok Imam Redemptoris. Ia penyokong utama Festival Wai Humba, sejak awal digelar pada 2012 silam.

Keterlibatannya dalam pelestarian adat-istiadat dan ritual Marapu di Sumba terbilang total. Padahal ia seorang imam Katolik.

"Bagaimana Anda mengidentifikasi diri saat ini, sebagai imam Katolik atau imam Marapu? Bagaimana agar ajaran dua agama ini tidak tercampur dalam diri Anda?" tanya saya pada Mike.

Mike memandang saya lama. Barangkali belum pernah ada yang bertanya seperti itu kepada dia? Sebab keterlibatan yang sangat dalam bisa membuat seseorang tidak lagi memiliki batas yang jelas atas ajaran yang ia pegang dan yang sedang ia bela atau perjuangkan. Kawan, kau tahu kan Pastor Anthony de Mello, SJ sang penulis ulung itu? Ia diekskomunikasi oleh Vatican akibat dinilai sudah mencampur-campurkan ajaran Katolik dan ajaran Hindu di India.

"Saya berada dalam kategori melakukan inkulturasi pada tingkat yang paling ekstrim," kata Mike kepada saya.

Inkulturasi adalah salah satu nilai utama yang dipegang oleh Gereja Katolik ketika pintu-pintu Gereja dibuka sejak Konsili Vatican II pada 1963. Banyak dokumen gereja yang dihasilkan dari sana, yang intinya adalah Gereja Katolik harus menjadi bagian dalam budaya-budaya lokal di mana pun berada. Bukan untuk "mencaploknya" masuk ke dalam Gereja, tetapi menjadi teman seiring-seperjalanan dalam ziarah bersama di dunia.

Festival Wai Humba yang lahir sebagai bentuk perlawan terhadap eksploitasi industri pertambangan emas yang pernah mengemuka di Sumba pada awal tahun 2012 itu adalah ziarah bersama menyelamatkan Sumba. Oleh seluruh penghuni yang ada di atas pulau ini. Juga teman-teman dari luar yang memiliki hati.

Dan ziarah bersama itu menemukan bentuknya dalam Festival Wai Humba. Kekerasan oleh aparat dan pemilik modal pada masa lalu membuat seluruh Sumba bangkit bersatu melakukan perlawanan terhadap upaya pengrusakan di atas wilayah hidup mereka.

=000=

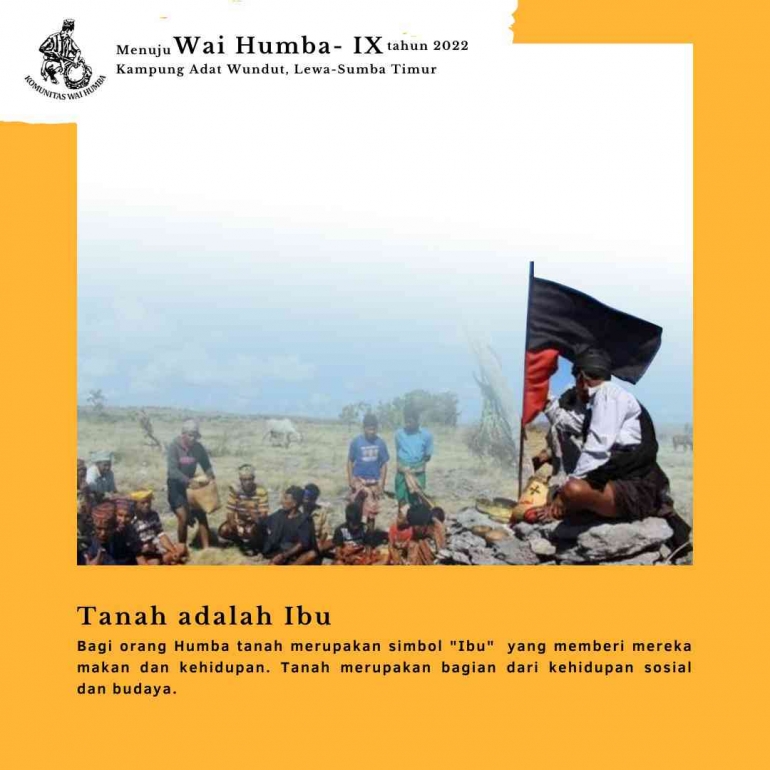

Na Tana Beri inamu" (Tanah adalah Ibumu) menjadi tema menantang di tengah keserakahan kaum pemilik modal yang kini merajalela. Juga di Sumba. "Tanah adalah Ibu" menjadi penegasan bahwa tanah di tempat kita berpijak adalah ina/inya/ibu/mama yang melahirkan dan memberi kehidupan. Maka pernyataan keras Mike dalam orasi budaya pada malam pembukaan Festial Wai Humba IX itu sangat mengena:

"Barangsiapa yang merusak bumi Sumba, ia telah berkhianat terhadap ibunya. Barangsiapa yang sudah mulai menjual tanah Sumba, ia sedang "menjual" ibunya."

Pelaksanaan Festival ini adalah kesempatan berefleksi bersama seluruh warga Sumba bersama para penganut Marapu dari empat gunung Purunobu, Yawila, Wanggameti dan Tanadaru. Apakah "ibu bumi" masih kita hargai? Atau sebaliknya seperti disinyalir Mike di atas, sudah kita jual kepada para pemilik modal yang serakah?

Kenyataan bahwa bumi Sumba sudah diperdagangkan dapat kita lihat dalam berbagai contohnya, antara lain kehilangan tanah bagi warga pada pesisir utara Kabupaten Sumba Barat Daya karena telah dijual kepada para pemilik modal. Pantai-pantai di pesisir utara Sumba Timur pun demikian.

Ketika malam makin larut, diskusi Empat Gunung yang diwakili oleh para Rato Marapu masih berlangsung. Hujan di luar terus merinai.

Satu hal yang menjadi topik malam itu adalah menyelamatkan Tanjung Sasar di ujung utara Sumba Timur, yang telah menjadi simbol pemersatu seluruh suku yang mendiami pulau ini. Nenek-moyang orang Sumba diyakini mendarat di sana, sebelum menyebar ke seluruh pulau.

Sementara kini, Tanjung Sasar sedang diincar dan mulai dikapling oleh para pemilik modal bekerjasama dengan para oknum dari pemerintahan.

=000=

Sejak awal dilaksanakan Festival Wai Humba adalah ke-swadaya-an warganya. Semua suku yang diundang ambil bagian membawa serta apa yang ia miliki: Ayam, babi, sayur-sayuran, beras, jagung, kelapa, keladi dan hasil bumi lainnya untuk disantap bersama selama acara beberapa hari itu.

Regina Radu Pala (45), seorang perempuan penenun dan petani dari Kodi membawa satu karung sayur-sayuran. Pada festival sebelumnya ia membawa kelapa. "Saya bawa sayur-sayuran satu karung ke sini. Kita tidak boleh datang dengan tangan kosong, meskipun tuan rumah pasti sudah menyiapkan makanan untuk kita. Sebelumnya kami membawa kelapa dari Kodi," kata dia.

Sumbangan itu mungkin tak bernilai uang yang banyak. Tetapi yang tak bisa dinilai dengan uang adalah kesadaran untuk berswadaya. Mereka enggan menadahkan tangannya. Justru memberi, bahkan dari kekurangan mereka.

Sebuah nilai yang menjadi antitesa dari apa yang selama ini diberikan oleh pemerintah kepada warganya: Bantuan Langsung Tunai. Alih-alih menciptakan kemandirian agar warga mencari sendiri untuk kehidupan mereka.