Pernahkah Anda menyadari bahwa obrolan di grup WhatsApp keluarga atau kolom komentar di Instagram memiliki energi yang mirip dengan obrolan di warung kopi atau saat para ibu "ngrasani" di teras rumah? Ada kehangatan, kedekatan, dan aliran percakapan yang spontan. Namun, ada satu perbedaan mendasar: semua itu terjadi melalui layar ponsel, melampaui batas ruang dan waktu.

Inilah paradoks era digital: di puncak peradaban literasi, kita justru menemukan kembali kekuatan dan gaya komunikasi lisan. Walter J. Ong, sang pemikir yang kita kenal dari tulisan sebelumnya, memiliki nama untuk fenomena ini: Oralitas Kedua (Secondary Orality). Jika Oralitas Primer adalah kelisanan asli tanpa tulisan, maka Oralitas Kedua adalah "kelisanan yang ditopang oleh teknologi tulisan dan budaya baca-tulis."

Sintesis baru: Ketika budaya baca-tulis melahirkan budaya bicara-baru

Oralitas Kedua bukanlah kemunduran atau kembali ke masa lalu. Ini adalah evolusi. Masyarakat Oralitas Kedua adalah masyarakat yang melek huruf. Mereka mampu berpikir analitis dan abstrak berkat warisan budaya tulis, tetapi mereka memilih untuk berkomunikasi dengan gaya yang meniru kelisanan primer. Mediumnya adalah teknologi digital yang canggih, tetapi jiwanya adalah percakapan yang hidup.

Bayangkan seorang youtuber yang berbicara secara spontan di depan kamera seolah-olah sedang mengobrol dengan satu orang. Atau pesan singkat yang dipenuhi emoji dan singkatan ("wkwk", "btw", "gemesh") untuk menggantikan ekspresi wajah dan nada suara. Inilah wujud Oralitas Kedua.

Ciri-ciri dunia oralitas kedua

Mari kita telusuri karakteristik kunci yang mendefinisikan ruang ini: Pertama, berdasar teknologi tinggi. Oralitas Kedua mustahil ada tanpa smartphone, internet, dan platform digital. Ini adalah kelisanan yang diproduksi dan didistribusikan melalui teknologi. Beda dengan Oralitas Primer yang terjadi secara alamiah.

Kedua, kesadaran yang melek huruf (Literate Consciousness). Ini pembeda utama. Partisipan Oralitas Kedua adalah orang-orang yang telah diubah oleh budaya tulis. Mereka bisa berpikir kritis, namun memilih untuk "menyederhanakan" kembali komunikasi mereka ke dalam mode lisan. Gosip di grup WhatsApp ditulis oleh orang yang mampu membaca dan menulis.

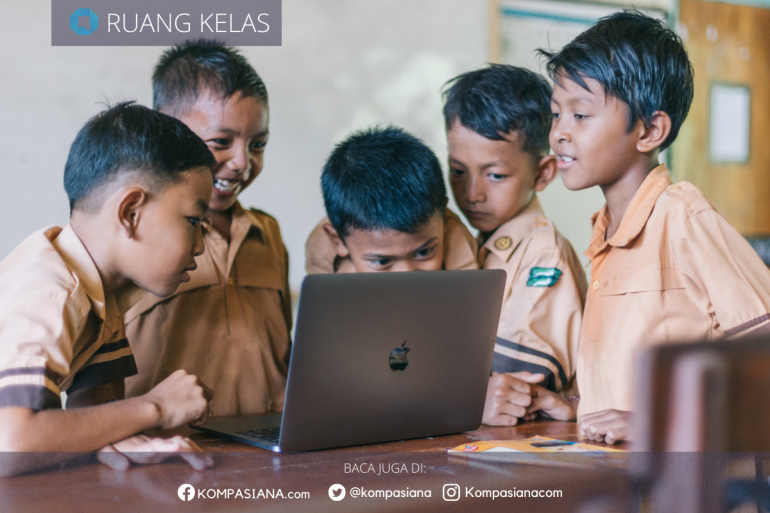

Ketiga, komunitas virtual, bukan fisik. Jika dulu komunitas dibentuk oleh kedekatan geografis (satu desa), kini komunitas dibentuk oleh minat yang sama. Grup Facebook penggemar K-Pop, obrolan Discord para gamer, atau Twitter Spaces yang membahas politik---semuanya adalah "desa global" baru tempat orang bercengkerama.

Keempat, efemeral tapi tercatat. Paradoks Digital: Ciri ini sangat menarik. Konten Oralitas Kedua seringkali terasa sementara, seperti ucapan lisan. Story Instagram dan WhatsApp yang hilang setelah 24 jam adalah contoh sempurna. Namun, berbeda dengan Oralitas Primer, semua itu bisa di-screenshot, diarsipkan, dan disebarkan selamanya. Ini adalah gabungan unik antara sifat "menguap" dari lisan dan sifat "abadi" dari tulisan.

Kelima, partisipasi massal dan (seringkali) anonim. Obrolan di teras rumah melibatkan segelintir orang yang saling kenal. Di Oralitas Kedua, seorang streamer bisa berinteraksi dengan ribuan orang yang tidak dikenalnya secara real-time. Anonimitas ini bisa memicu keberanian, tetapi juga bisa melahirkan kebencian (cyberbullying).