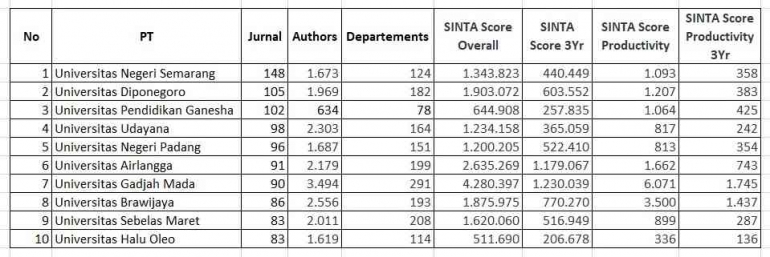

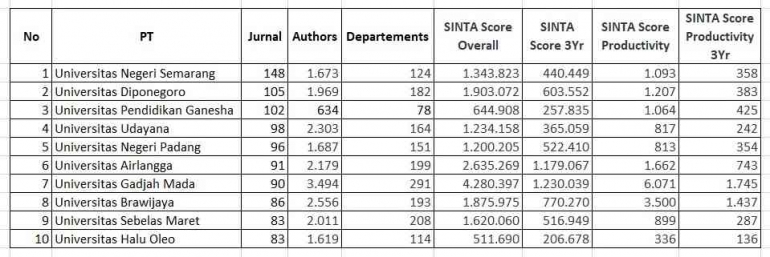

Di tengah gegap gempita gerakan publikasi ilmiah nasional, muncul satu fakta yang membanggakan sekaligus menggugah: Universitas Negeri Semarang (UNNES) tercatat sebagai kampus dengan jumlah jurnal SINTA terbanyak di Indonesia, yakni 148 jurnal. Disusul oleh Universitas Diponegoro (UNDIP) sebanyak 105 jurnal, dan Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) dengan 102 jurnal. Ini bukan capaian sembarangan---ini adalah perwujudan nyata dari kerja redaksional, semangat institusi, dan strategi manajerial kampus.

Namun di balik euforia itu, ada baiknya kita menengok lebih dalam. Apakah kuantitas jurnal berarti kualitas ilmiah? Apakah kampus dengan banyak jurnal juga secara otomatis menghasilkan peneliti yang produktif dan riset yang berdampak?

Mari kita bedah lebih dalam melalui empat indikator: jumlah jurnal, produktivitas per jurnal, produktivitas per penulis, dan rasio jurnal terhadap jumlah departemen.

Data tambahan. (Sumber: SINTA - diolah penulis)

1. Juara Kuantitas, Bukan Jaminan Kualitas

Data tambahan. (Sumber: SINTA - diolah penulis)

1. Juara Kuantitas, Bukan Jaminan Kualitas

Sebagai kampus dengan jurnal terbanyak, UNNES secara permukaan memang memimpin. Namun ketika kita hitung SINTA Produktivitas per Jurnal---yakni total skor produktivitas SINTA dibagi jumlah jurnal---UNNES hanya memperoleh angka 7,39 poin per jurnal, jauh di bawah Universitas Gadjah Mada (UGM) yang meski hanya menerbitkan 90 jurnal, mencatat skor produktivitas hingga 6.071, menghasilkan 67,45 poin per jurnal. Sebagai perbandingan, produktivitas per jurnal di Universitas Brawijaya (UB) adalah 40,70, dan di Universitas Airlangga (UNAIR) mencapai 18,26.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa banyak jurnal belum tentu berkualitas tinggi atau berdampak luas. Bisa jadi jurnal tersebut baru tahap awal, atau terbit hanya untuk memenuhi formalitas institusional.

2. Produktivitas per Author: Efisiensi Peneliti

Kita lanjut ke aspek sumber daya manusianya. Jika produktivitas total dibagi dengan jumlah penulis, maka kita mendapatkan indikator efisiensi kontribusi ilmiah tiap dosen.

Hasilnya kembali mengejutkan. UGM menempati posisi puncak dengan 1,74 poin produktivitas per author dari 3.494 penulis. Menyusul di bawahnya adalah UNDIKSHA dengan 1,67 poin dari 634 penulis---angka yang mengindikasikan efisiensi tinggi di kampus kecil. Sementara UNNES, sang juara jurnal, hanya mencatat 0,65 poin per penulis dari total 1.673 author. Ini mengindikasikan bahwa publikasi belum merata atau belum optimal dimanfaatkan oleh sivitas akademik UNNES.

3. Rasio Jurnal per Departemen: Budaya Institusional

Indikator ketiga adalah rasio jurnal per jumlah departemen. Ini penting untuk melihat apakah budaya publikasi bersifat terpusat di satu-dua fakultas, atau tersebar secara adil.

UNDIKSHA mencatat 1,31 jurnal per departemen, disusul UNNES dengan 1,19, menunjukkan bahwa hampir semua departemen memiliki unit jurnal. Ini patut diapresiasi sebagai indikator demokratisasi publikasi ilmiah. Sebaliknya, kampus besar seperti UGM dan UNAIR, dengan lebih dari 3.000 penulis dan ratusan departemen, justru memiliki rasio jurnal per departemen di bawah 0,5. Artinya, hanya sebagian kecil dari unit akademik yang mengelola jurnal sendiri.

4. Jurnal: Antara Prestise dan Beban Administratif

Kita patut bertanya: mengapa banyak kampus berlomba membuat jurnal? Dalam banyak kasus, keberadaan jurnal di kampus bukan hanya soal keilmuan, melainkan juga soal akreditasi, pemeringkatan, hingga pemenuhan kriteria jabatan akademik dosen. Tak jarang, jurnal dikelola bukan karena kebutuhan komunitas ilmiah, melainkan karena tuntutan administratif.

Fenomena ini melahirkan risiko "jurnal zombie"---jurnal yang hidup di kertas tapi mati di isi, miskin kontribusi dan tidak pernah dikutip. Tanpa sistem kurasi yang kuat, lonjakan jumlah jurnal justru bisa menjadi beban tata kelola ilmiah nasional, alih-alih aset.