Biasanya orang yang melakukan ibadah haji akan merasakan kegembiraan yang sangat. Mereka pun bersemangat mengikuti segala tuntunan ibadah yang disyaratkan demi bisa menyelesaikan rukun Islam kelima tersebut.

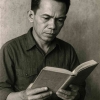

Karena itu, tidak lazim bagi seorang jamaah haji untuk menyikapi segala kritis segala ritual berhaji. Namun, tidak bagi AA Navis, sastrawan yang tersohor dengan cerpen "Robohnya Surau Kami". Di cerpen itu saja, terlihat ketajaman kritik dan refleksi sastrawan Sumatra Barat yang blak-blakan serta disegani banyak orang ini. Bayangkan saja, ending cerpen ini adalah bunuh dirinya seorang penjaga surau yang tekun menjalani ibadah individual setelah terpukul mendapatkan kritik bahwa ibadah ritualistisnya itu tidak otomatis mengantarkannya ke surga.

Sikap kritis itu juga muncul tatkala AA Navis berhaji pada 1994 sebagaimana diungkapkan dalam memoarnya, Surat dan Kenangan Haji (Gramedia, 1994). Menjelang persiapan berangkat haji saja, Navis sudah berefleksi bahwa haji tidaklah cukup dengan sekadar uang atau fisik kuat. Bagi dia, ibadah haji perlu dilakukan dengan rasional.

Bahkan, rasionalitas ini bagi Navis menjadi syarat kesanggupan haji selain keyakinan. Sikap ini sebenarnya berangkat dari pengamatan Navis bahwa begitu banyak jamaah haji yang berangkat haji dengan menjual harta benda atau pusaka secara habis-habisan hanya untuk menjadi miskin sepulangnya dari haji.

Alhasil, Navis sampai pada kesimpulan bahwa syarat berhaji itu adalah kemampuan fisik, kemampuan materi, dan kemampuan memiliki ilmu serta pemahaman mengenai apa yang dilakukannya (berhaji). Navis menjustifikasi pendapatnya ini dengan doa Rasulullah ketika meminum air zam-zam, "Ya Allah, aku mohon kepada-Mu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit." Penempatan ilmu pengetahuan sebagai yang pertama ini nampaknya mempertebal keyakinan Navis tentang perlunya merenungkan secara kritis berbagai ritual dalam ibadah haji maupun dalam ibadah-ibadah lain secara umum.

Renungan kritis awal Navis adalah pada bentuk Ka'bah sendiri. Ia bertanya-tanya mengapa Ka'bah bentuknya demikian sederhana, sekadar bersegi empat seperti itu? Ia kemudian sampai pada jawaban bahwa Ka'bah dititipkan pada bangsa Arab yang tidak memiliki kebudayaan tinggi persis supaya Ka'bah tetap berbentuk sederhana, sehingga statusnya tidak lebih daripada benda biasa. Berbeda jika seandainya Ka'bah diserahkan kepada bangsa Romawi atau Yunani, mungkin bangunannya akan megah sehingga membetot perhatian dan bisa saja menggoda manusia untuk memberhalakan bangunan itu.

Dengan kesederhanaan itu, umat jadi bisa fokus untuk beribadah mengelilingi Ka'bah tanpa ke-distract (jika meminjam bahasa anak sekarang) atau teralih perhatiannya. Pada titik inilah, Ka'bah menjadi simbol untuk mempersatukan umat secara spiritual dan material dalam gerak tawaf tanpa menghiraukan perbedaan status sosial maupun warna kulit. Berbekal kesederhanaannya, Ka'bah justru ikut mempertegas tauhid di dalam diri umat Islam.

Renungan lainnya adalah tentang makna wukuf di Arafah dan berpakaian ihram. Menurut Navis, wukuf seyogianya tidak dihabiskan untuk berdoa dan berzikir saja, melainkan juga untuk berpikir konstruktif dan mencari jawaban bagi pertanyaan tentang makna setiap ibadah. Kegiatan berpikir saat wukuf pun jadinya juga merupakan ibadah dan kebajikan.

Terkait kewajiban mengenakan ihram, Navis bernalar bahwa pantangan mengganggu menciderai dan membunuh apa pun makhluk Allah, termasuk diri kita sendiri (seperti menggunting kuku sendiri) saat mengenakan ihram menandakan bahkan diri kita sendiri pun bukan milik kita, melainkan milik Allah.