Oleh: Singgih Tri Sulistiyono*

Setiap 17 Agustus ingatan kolektif bangsa Indonesia dibawa secara massal kepada peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kognitif masyarakat memasuki mesin waktu, yang membawa mereka pada kisah-kisah kepahlawanan para pendiri bangsa. Seharusnya hal itu, membangkitkan pula semangat menghadapi tantangan zaman.

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang dan masih mengahadapi berbagai persoalan besar yang menyangkut berbagai dimensi kehidupan, sebagai sebuah bangsa.

Kita masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada bangsa lain mulai dari pemenuhan kebutuhan makan hingga micro technology. Pada saat ini, ketika penduduk Indonesia 'baru' sekitar 270-an juta saja sudah mengimpor beras, kedelai, kacang, gandum, jagung yang merupakan kebutuhan pokok rakyat kecil.

Bagaimana jika Indonesia sudah memiliki penduduk setengah milyar? Kondisi ini akan menjadi malapetaka besar ketika sumber-sumber alam sudah terjual dan tergadai habis sementara kita belum mampu meletakkan landasan struktural bagi terciptanya sebuah bangsa yang merdeka dan berproduktifitas tinggi.

Krisis ekonomi sejak tahun 1997 hingga pandemi Covid-19 ini telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju ke arah jurang keterpurukan ekonomi: hutang yang makin menumpuk, inflasi, dan kemiskinan, bahkan beberapa tahun yang lalu terjadi ironi, ada anak dari Makassar, salah satu lumbung beras di Indonesia, yang mati karena kelaparan.

Krisis itu akhirnya berpotensi menyulut krisis-krisis di bidang lainnya, seperti krisis politik, krisis kepemimpinan, krisis kepahlawanan, krisis kepercayaan, dan krisis moral dan sebagainya.

Selain itu, Indonesia juga sedang mengalami berbagai konflik. Pada tataran masyarakat, suasana kebebasan seringkali menjadi anarki. Pertengkaran sepele dapat berujung pada pembunuhan.

Para pemimpin masyarakat seringkali tidak berdaya mengendalikan emosi massa, atau bahkan kadang-kadang mereka justru ambil bagian dalam menciptakan suasana anarki tersebut.

Pada tataran kebangsaan, berbagai konflik sosial dan politik di Republik ini juga masih menyisakan potensi yang mengancam persatuan bangsa. Beberapa gerakan bahkan menuntut kemerdekaan, lepas dari kesatuan Republik Indonesia.

Demokratisasi tidak selalu dimanfaatkan secara bertanggungjawab dalam koridor persatuan bangsa. Pada gilirannya, martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional menjadi jatuh. Negeri-negri jiran sudah mulai mengobok-obok kedaulatan republik ini.

Kondisi tersebut tentu tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri Republik sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bahkan perwujudan cita-cita itu semakin jauh dari jangkauan.

Cita-cita itu sendiri sudah semakin jarang diucapkan oleh para pemimpin bangsa ini.

Demikian juga nama Pancasila dan UUD 1945 juga sudah jarang disebut oleh para pejabat. NKRI mulai digugat, kemerdekaan sebagai sebuah bangsa menjadi ilusi, persatuan mulai rapuh, kedaulatan rakyat kebablasan, keamanan dan ketertiban menjadi barang mahal, dan martabat Indonesia makin merosot, banyak TKW yang dilecehkan dan dibunuh di luar negeri dan sebagainya. Apakah kita masih pantas berbangga diri?

Menggagas Historiografi Pembebasan

Dalam waktu yang lama banyak kritik yang menyatakan bahwa tulisan para sejarawan tidak mampu mencerahkan masyarakat dan tidak memiliki sumbangan apapun bagi pemecahan persoalan aktual apalagi untuk masa yang akan datang.

Padahal, seharusnya sejarah memiliki fungsi dalam kehidupan sekarang sebagaimana Bung Karno pernah mengingatkan kepada kita: 'jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (jasmerah)'. Untuk itulah, konsep 'historiografi pembebasan' perlu ditampilkan.

Istilah historiografi mengacu kepada tulisan sejarah atau cerita sejarah yang berbentuk tulisan. Sementara itu, kata "pembebasan" berarti usaha agar "menjadi terbebas" atau perubahan dari kondisi tidak memiliki kebebasan menjadi memiliki kebebasan.

Jadi historiografi pembebasan mengacu kepada karya sejarah yang tidak hanya sekedar sebagai pelipur lara dan pengisi waktu senggang, tetapi sebuah karya sejarah yang mampu membangkitkan kesadaran terhadap masalah aktual yang sedang dihadapi oleh masyarakat seperti kemiskinan, ketergantungan, ketidakadilan, penindasan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan sebagainya untuk membangun sebuah Indonesia Baru yang demokratis, berkemakmuran dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Landasan Filosofis?

Mengingat tujuan penulisan sejarah yang bersifat kekinian, maka historiografi pembebasan sangat mendukung pendapat bahwa ilmu sosial dan kemanusiaan seharusnya bukan hanya digunakan sebagai alat untuk memahami fenomena masyarakat dan kebudayaan tetapi juga sebagai sarana untuk memajukan masyarakat dan kebudayaan itu sendiri.

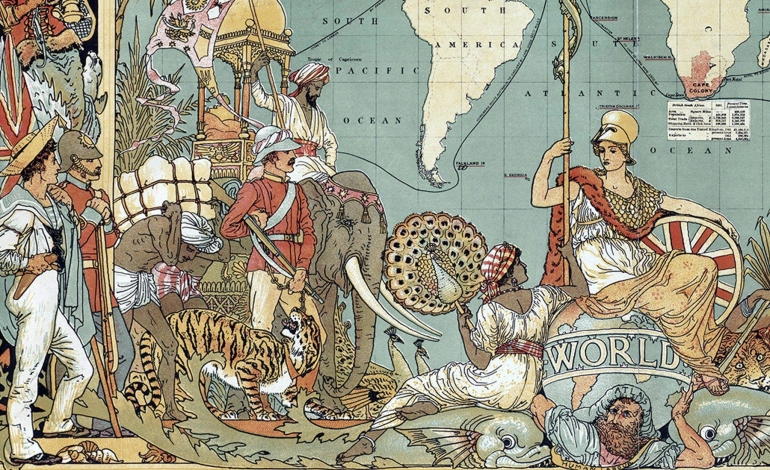

Oleh karena dalam sejarah manusia selalu saja ada kecenderungan eksploitasi dan dominasi antara satu kelompok dengan kelompok lain maka ilmu-ilmu sosial dan kebudayaan juga perlu memberikan fokus kepada upaya praksis tidak hanya sekedar memberi pemahaman atas ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan resources, tetapi seharusnya berusaha untuk ikut membantu menciptakan kesetaraan, keadilan, dan kemajuan masyarakat.

Hal ini juga sesuai dengan perkataan Jean Paul Sartre bahwa tugas intelektual tidak hanya membeberkan fakta tetapi duja harus berjuang untuk kemajuan, keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai universal lainnya.

Jika kaum Marxis mengatakan bahwa filsafat tidak hanya menjadi alat untuk memahami dunia tetapi harus mengubah dunia, maka melalui historiografi pembebasan ini seharusnya sejarah bukan hanya sebagai alat untuk memahami masa lampau tetapi menjadi media untuk mengubah masa kini dan masa depan.

Dengan demikian, secara aksiologis historiografi pembebasan diharapkan dapat membangkitkan kesadaran realitas kekinian yang objektif berdasarkan analisis diakronis. Selanjutnya, kesadaran itu mendorong terjadinya action untuk memperbaiki kondisi yang masih belum sesuai dengan yang dicita-citakan.

Sejarah hendaknya dapat melakukan pembebasan masyarakat dari kungkungan ketidaktahuan, mitos, dan manipulasi serta berhala-berhala masa lampau. Hal ini pernah diperingatkan oleh John F. Kennedy bahwa: "the great enemy of truth is very often not the lie but the myth" (musuh besar saat ini seringkali bukan kebohongan tetapi mitos).

Banyak mitos dapat dijumpai dalam sejarah Indonesia seperti penjajahan Belanda selama tiga setengah abad, eksploitasi hanya dilakukan oleh kolonial Belanda, orang sipil tidak atau belum siap menduduki tampuk pimpinan negara, dan sebagainya. Belenggu mitos ini akan mengakibatkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi sesuai dengan jatidiri bangsa.

Mitos tentang penjajahan 350 tahun misalnya, seringkali digunakan sebagai kambing hitam atas berbagai kegagalan yang dialami selama masa kemerdekaan, padahal kegagalan itu bisa saja bersumber dari kesalahan bangsa kita sendiri. Oleh karena segala kesalahan ditimpakan pada kolonialisme, maka para pimpinan kita jarang ada yang mau melakukan otokritik.

Para filsof besar secara jelas telah mengakui adanya fungsi sejarah dalam kehidupan masyarakat. Seorang filsuf terkemuka, Collingwood, mengatakan: "knowing yourself means knowing what you can do; and since nobody knows what he can do until he tries, the only clue to what man can do is what man has done". Dengan demikian sebuah bangsa harus belajar sejarah pendahulunya.

Bahkan juga di dalam agama Islam, Allah Swt. memerintahkan orang Islam untuk belajar dari masa lampau dengan ungkapan-ungkapan seperti: Aroaytalladzii.... (adakah tidak melihat kamu sekalian...).

Artinya orang Islam diperintah untuk melihat, bagaimana misalnya, akibat jika orang mendustakan agama. Kita diperintahkan tidak hanya belajar sejarah (learning history), tetapi juga belajar dari sejarah (learning from history). Dengan belajar sejarah orang akan menjadi lebih bijak.

Landasan Epistemologi dan Metodologi?

Historiografi pembebasan mengembangkan landasan epistemilogis dan metodologis yang lebih beragam. Dalam hubungan itu, penelitian sejarah tidak harus hanya menggunakan metodologi dalam paradigma positivisme yang memperlakukan sumber-sumber sejarah secara eksak dan kuantitatif dan dianggap "dapat berbicara sendiri" sebagaimana yang terjadi dalam ilmu alam.

Untuk dapat mengembangkan historiografi pembebasan perlu menerapkan metodologi dan pendekatan teori kritis yang akan melihat sumber sejarah tidak hanya terbatas pada dokumen tertulis saja tetapi semua peninggalan masa lampau (baik tertulis maupun tidak tertulis) dapat diperlakukan sebagai sumber sejarah. Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya dapat menghasilkan sejarah struktural tetapi juga 'sejarah manusia' dan bahkan sejarah personal.

Dengan pendekatan semacam ini historiografi pembebasan tidak hanya dimaksudkan untuk dapat mengungkap dan memahami makna yang terkandung dalam dunia subjektif individu secara etik, melainkan juga dimaksudkan untuk mendapatkan makna dari sudut pandang dari dalam dunia subyektif itu sendiri secara emik.

Dengan menggunakan pendekatan semacam ini, historiografi pembebasan tidak dimaksudkan untuk melanggengkan status quo sebuah struktur masyarakat yang tidak berkeadilan dan eksploitatif, tetapi justru secara praktis berorientasi pada penyadaran terhadap masalah ketidakadilan dan eksploitasi yang sedang terjadi berdasarkan eksplanasi sejarah. Namun demikian semangat positivistik dalam kritik sumber sejarah harus selalu digunakan.

Dalam hal interpretasi fakta sejarah, sangat menarik untuk menggunakan pendapat kaum sejarawan idealis yang memandang sejarah sebagai rekonstruksi kekinian yang dilakukan oleh sejarawan terhadap konstruksi sosial dan kultural yang terjadi pada masa lampau. Historiografi sesungguhnya merupakan contemporary thought about the past (sejarah merupakan pemikiran kekinian tentang masa lampau).

Sejarawan tidak mungkin dapat menulis sejarah 100% objektif as it actually happened (sebagaimana apa yang benar-benar terjadi) seperti yang pernah dianjurkan oleh sejarawan positivis Leopold von Ranke. Selain itu, pendekatan hemeneutika dalam interpretasi teks sesuai dengan konteks sosio-kultural juga sangat diiperlukan. Sejarawan juga perlu mengembangkan empati dan sikap historical mindedness dalam memahami peristiwa masa lampau.

Namun demikian dalam konteks kekinian, sejarawan juga perlu menggunakan pendekatan postmodernisme dengan mengembangkan wacana berpikir dekonstruktif yang selalu meragukan kebenaran teks sehingga semangat kritis selalu mewarnai historiografi pembebasan.

Sebagai respon terhadap ketidakbermanfaatan historiografi yang selama ini berkembang, historiografi pembebasan lebih berorientasi untuk menyoroti persoalan-persoalan ketidakadilan dan eksploitasi, yang bersifat aktual dalam masyarakat yang seringkali justru dilanggengkan oleh para penulis sejarah.

Dengan paradigma dan metodologi seperti itu pula, tulisan sejarah juga akan dapat bertindak sebagai kritik sosial sebagaimana yang diimpikan oleh salah satu sejarawan terkenal, Kuntowijoyo.

Namun demikian, tanpa adanya standar nilai dan perspektif yang jelas, historiografi tidak akan dapat bertindak sebagai kritik sosial. Standar nilai historiografi pembebasan mengacu kepada proses terbentuknya masyarakat madani yang berkemakmuran dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita para pendiri republik.

Sepanjang sejarah, rakyat telah bergulat untuk membebaskan diri dari tirani, ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, dan sebagainya, yang semuanya itu merupakan lawan dari masyarakat sipil yang menjadi cita-cita bersama masyarakat Indonesia Baru sekarang ini. Jadi "perspektif kerakyatan" akan sangat mewarnai pendekatan historiografi pembebasan.

Berpijak pada Masalah Kekinian

Oleh karena historiografi pembebasan memiliki komitmen terhadap persoalan kekinian, maka penulisan sejarah perlu menggunakan point of departure dari persoalan kekinian juga. Dengan demikian, historiografi akan menjadi pelita kegelapan masyarakat dalam memahami masa kini dan selanjutnya dapat membangkitkan semangat untuk mengubah kondisi saat ini guna mencapai kejayaan masa depan Indonesia Baru.

Selanjutnya, penulisan historiografi pembebasan mensyaratkan cara berpikir dekonstruktif. Terdapat banyak salah kaprah baik dalam penggambaran maupun judgement terhadap berbagai peristiwa sejarah Indonesia.

Selama ini misalnya, banyak sejarawan Indonesia dalam menggambarkan periode perang kemerdekaan lebih memberikan penilaian "positif" terhadap strategi diplomasi dan konsesi ekonomi serta politik yang diberikan kepada bangsa asing yang hingga sekarang ini menjadi sumber ketergantungan Indonesia.

Sementara itu, kekuatan-kekuatan rakyat yang menginginkan kemerdekaan 100% dipandang sebagai ekstremis. Pandangan semacam itu, sama persis dengan yang dimiliki oleh kolonialis Belanda pada waktu itu.

Celakanya hampir semua orang Indonesia juga berpandangan seperti itu, karena guru-guru sejarah juga mengajar para muridnya seperti itu. Dan masih banyak mitos serupa itu yang harus diruntuhkan.

Pertanyaan yang lebih detail juga dapat diajukan untuk masalah-masalah aktual lain yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, seperti: ketergantungan, kemiskinan yang semakin akut, ketidakadilan yang masih merajalela, eksploitasi, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, birokrasi, gender, dan sebagainya.

Jika hal itu dilakukan oleh para sejarawan Indonesia, maka historiografi pembebasan betul-betul akan dapat membebaskan pikiran masyarakat dari kungkungan mitos, ketidaktahuan, salah tafsir, manipulasi, dan sebagainya terhadap masa lampau, yang pada gilirannya sangat menentukan cara pandang masyarakat terhadap persoalan masa kini dan harapan masa depan.

Historiografi Pembebasan dan Pendidikan Sejarah

Akhirnya semangat historiografi pembebasan hendaknya juga mewarnai proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Pembelajaran sejarah hendaknya tidak diarahkan untuk sarana indoktrinasi ideologi dan kepentingan tertentu, tetapi sebagai pendidikan intelektual (intellectual training) dan pendidikan moral (moral eduction).

Di samping mempertajam kecerdasan siswa, pembelajaran sejarah dapat menjadi sarana pendidikan kemanusiaan (humaniora) dan norma-norma sosial dalam rangka pembentukan sikap demokratis, tidak alergi terhadap perbedaan, memiliki kepercayaan terhadap orang lain dan sebaliknya juga dapat dipercaya, dan bertanggungjawab baik terhadap dirinya maupun masyarakatnya serta tidak mewariskan dendam sosial.

Dengan cara demikian ilmu sejarah akan dapat memberikan kontribusi untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dalam rangka menuju kejayaan Indonesia Baru di era milenial yang berkemakmuran dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

* Prof. Dr. H. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum, adalah Ketua DPP LDII sekaligus Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI