Persentase bioetanol yang ditambahkan pada produk Pertamax Green juga mengundang pertanyaan tentang, apakah penambahan 5% bioetanol berpengaruh signifikan terhadap pengurangan emisi karbon? Mengingat persentase pertalite yang merupakan bahan bakar fosil masih jauh lebih tinggi, sedangkan bioetanol yang ditambahkan bahkan tidak mencapai 10%. Belum lagi, kelebihan dari tingginya nilai RON yang dimiliki Pertamax Green kemungkinan tidak dapat dirasakan oleh seluruh konsumen karena ada batasan pada rasio kompresi kompresi 11:1 sampai 12:1.

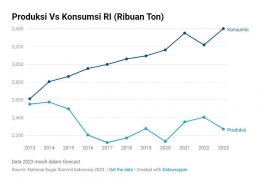

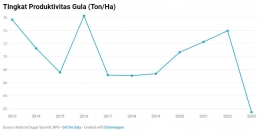

Permasalahan lain muncul, dimana penambahan lahan perkebunan tebu direncanakan akan dilakukan melalui perubahan peruntukkan kawasan hutan. Hal tersebut cukup bertolak belakang dengan tujuan utama penurunan emisi, dimana hutan yang merupakan salah satu sumber penyerap karbon kehadirannya malah dihilangkan eksistensinya digantikan dengan perkebunan tebu. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya yang tinggi dan bahan baku bioetanol bukan cuma berasal dari tebu. Selain itu, menurut data National Sugar Summit Indonesia 2023,

Alternatif bioetanol dari generasi kedua

Konversi bahan pangan menjadi bioetanol di Eropa dan Amerika untuk penggunaan bahan energi diduga menjadi salah satu penyebab naiknya harga-harga pangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan arah pengembangan bioetanol berbasis tetes tebu yang merupakan jenis bioetanol generasi pertama ke arah pengembangan bioetanol generasi kedua, yaitu bioetanol dari biomassa lignoselulosa yang dapat diperoleh dari limbah-limbah industri. Bioetanol generasi kedua, merupakan bahan-bahan yang tidak termasuk bahan makanan. Hal tersebut menjadikan bioetanol generasi kedua tidak akan mengganggu ketahanan pangan, sehingga ketika tidak dimanfaatkan kembali akan menjadi sampah dari kegiatan masyarakat.

Pengembangan bioetanol dilakukan salah satunya menggunakan bahan berselulosa (lignoselulosa) seperti limbah industri kayu. Potongan kayu kecil seperti kayu sengon merupakan bahan berlignoselulosa yang berpotensi untuk menghasilkan bioetanol. Kayu sengon (Falcataria moluccana) mengandung 49,4% selulosa, 26,8% lignin, 15,6% pentosan, dan 0,6% abu. Pratama (2021) dalam penelitiannya menyatakan bioetanol dengan campuran limbah serbuk kayu sengon yang ditambahkan ragi menghasilkan rendemen sebesar 9,896%. Penelitian lain menghasilkan kadar rendemen bioetanol tertinggi sebesar 17,7% pada limbah kayu sengon ditambah konsentrasi tinggi substrat (Winarni 2015). Serta penelitian lainnya menghasilkan rendemen bioetanol sengon sebesar 5,39% dengan menggunakan metode simultaneous saccharification and fermentation (SSF) dan produksi etanol 1796 L/ha per tahun (Daud 2010).

Selain kayu sengon, kayu gmelina (Gmelina arborea) juga berpotensi untuk dijadikan bioetanol. Kayu gmelina mengandung 47.33% selulosa, 29,72% lignin, 17,42% pentosan, 0,95% abu, dan 0,33% silika, adapun penelitian menghasilkan rendemen bioetanol gmelina sebesar 10,02% dengan menggunakan metode SSF dan produksi etanol 3045,08 L/ha per tahun(Daud 2010).

Rendemen adalah persentase perbandingan antara volume etanol yang diperoleh dengan volume bahan bahan baku yang digunakan (Stenberg et al. 2000). Penelitian Daud (2010) mengatakan Rendemen etanol yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh bahan baku, dimana pada semua metode SSF kayu daun lebar seperti sengon dan gmelina cenderung menunjukkan rendemen yang lebih tinggi dibandingkan kayu pinus dan kelapa sawit. Kayu gmelina dan sengon sangat prospektif untuk dikembangkan untuk pembuatan bioetanol karena menghasilkan rendemen yang tinggi. Pemanfaatan biomassa jenis-jenis kayu tropis terutama sengon dan gmelina yang dengan jumlah produksi masing-masing sekitar 163.20 L/ton dan 238.49 L/ton dengan produktivitas sekitar 2991.97 dan 3407.59 L/ha per tahun menjadi bioetanol sangat prospektif untuk dikembangkan di Indonesia untuk mengurangi krisis energi.

Alternatif bioetanol dari generasi ketiga

Salah satu solusi lainnya untuk mengganti tebu sebagai bahan baku bioetanol ialah beralih menggunakan biomassa generasi ketiga. Biomassa generasi ketiga disebut tidak akan bersaing dengan kebutuhan pangan manusia seperti pada biomassa generasi pertama yang menggunakan tanaman pangan sebagai bahan bakunya maupun terganggunya kelestarian hutan dan perubahan orientasi penggunaan lahan sebagai kelemahan dari biomassa kedua yang bahan bakunya berasal dari biomassa kayu (Sukarni 2020).

Biomassa generasi ketiga merupakan biomassa berbahan baku alga. Mikroalga merupakan organisme eukariotik yang dapat hidup di air tawar atau air garam, serta mampu melakukan fotosintesis untuk mengkonversi sinar matahari, air, dan karbondioksida menjadi biomassa (Singh et al. 2011). Beberapa alasan didasarkan pada hasil riset tentang keutamaan mikroalga sebagai sumber energi alternatif, diantaranya mikroalga memiliki produktivitas biomassa yang tinggi, sehingga keberlangsungan pasokan bahan baku sebagai sumber energi akan terjamin. Siklus pertumbuhan mikroalga relatif pendek dengan hasil biomassa yang dapat berlipat ganda, karena mikroalga menggandakan biomassanya antara 1-3 per 24 jam (Hu et al. 2008). Produksi biomassa mikroalga 50 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman darat (Li et al. 2008). Mikroalga kaya akan minyak, beberapa spesies mengandung lebih dari 60% minyak dari berat kering biomassanya (Chen et al. 2015). Mikroalga mengkonsumsi 2 g CO2 untuk menghasilkan 1 g biomassa. Dengan tingkat pertumbuhan 50 g/m2 per hari, maka untuk satu hektar kolam mikroalga akan menyerap hingga 1 ton CO2 per hari (Schenk et al. 2008). Dengan demikian, budidaya mikroalga akan menetralisir CO2 dari hasil pembakarannya.

Mikroalga memungkinkan untuk dikonversi menjadi berbagai jenis produk bahan bakar seperti biohidrogen (H2), biodiesel, bahan bakar jet, bensin, dan bioetanol (Kumar et al. 2020). Keseluruhan biomassa mikroalga juga dapat dimanfaatkan dalam produksi syngas dengan proses Fischer-Tropsch, produksi H2 dan metana (CH4) dengan hydrothermal liquefaction (HTL), produksi CH4 dengan anaerobic digestion, dan produksi listrik dengan pembakaran (Kumar et al. 2020).