Korupsi merupakan fenomena global yang telah lama menjadi penyakit kronis dalam birokrasi, termasuk di Indonesia. Dalam konteks pelayanan publik, korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tatanan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Pencegahan korupsi bukan sekadar upaya teknokratis berbasis aturan formal, tetapi juga menuntut pendekatan filosofis yang mengakar pada nilai-nilai moral, prinsip hukum yang adil, dan keadilan sosial.

Tulisan ini mengkaji diskursus pencegahan korupsi melalui pendekatan filsafat moral, hukum, dan keadilan, serta strategi yang dapat diterapkan secara komprehensif.

Apa Hakikat Korupsi dalam Pelayanan Publik?. (What)

Definisi dan Manifestasi Korupsi

Korupsi dapat dipahami secara sempit sebagai tindakan melawan hukum berupa penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, dan secara luas sebagai tindakan yang bertentangan dengan etika serta merusak kepercayaan publik terhadap negara. Dalam konteks pelayanan publik, korupsi tidak hanya berkaitan dengan uang atau sumber daya, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi dalam pelayanan, manipulasi informasi, serta praktik-praktik tidak adil lainnya yang merugikan kepentingan umum.

Menurut Transparency International, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Di sektor pelayanan publik, bentuk korupsi yang paling sering terjadi meliputi suap untuk percepatan layanan, kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, gratifikasi dari pihak ketiga, dan praktik nepotisme dalam perekrutan tenaga kerja. Dalam praktiknya, korupsi di sektor ini sering tersembunyi di balik prosedur birokrasi yang kompleks, sehingga sulit dideteksi secara langsung.

Namun, dalam pandangan filsafat, khususnya dalam etika publik, korupsi bukan hanya kesalahan teknis atau hukum, tetapi juga pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi fondasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Filsafat moral memandang bahwa tindakan korupsi adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Maka dari itu, untuk memahami hakikat korupsi secara utuh, kita perlu menempatkannya dalam kerangka moral dan filosofis, bukan sekadar hukum positif.

Filsafat Pelayanan Publik

Filsafat pelayanan publik memberikan fondasi teoritis tentang mengapa negara dan aparatur publik eksis, serta bagaimana mereka seharusnya bertindak. Dalam pendekatan ontologis, negara ada bukan untuk menguasai rakyat, melainkan untuk melayani mereka. Pelayanan publik adalah fungsi eksistensial negara yang tidak bisa ditawar-tawar. Jika negara gagal dalam menjalankan fungsi pelayanan, maka legitimasi kekuasaan itu sendiri dipertanyakan.

Dalam pendekatan epistemologis, pelayanan publik didasarkan pada pemahaman bahwa manusia adalah makhluk bermartabat yang memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi melalui layanan publik. Oleh karena itu, segala bentuk pelayanan harus dilakukan dengan kesadaran akan nilai keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap kebutuhan riil masyarakat. Pelayanan publik tidak boleh berorientasi pada keuntungan atau kekuasaan, melainkan pada nilai-nilai luhur yang mengangkat martabat manusia.

Sementara dalam aspek aksiologi, pelayanan publik memiliki tujuan utama yaitu kebaikan bersama (bonum commune). Konsep ini berasal dari tradisi filsafat politik klasik, khususnya Aristoteles dan Thomas Aquinas, yang menyatakan bahwa kehidupan bernegara seharusnya diarahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan keuntungan kelompok tertentu. Oleh karena itu, ketika pelayanan publik tercemar oleh korupsi, maka tujuan tersebut menjadi terdistorsi, dan negara kehilangan arah moralnya.

Pelayanan Publik sebagai Praktik Moral

Pelayanan publik tidak hanya bersifat administratif atau prosedural, tetapi juga merupakan praktik moral yang menuntut pertanggungjawaban etis. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dihadapkan pada dilema moral: apakah mengikuti prosedur yang bisa dimanipulasi demi kepentingan pribadi, atau mempertahankan integritas dengan risiko tekanan dari atasan atau sistem? Di sinilah pentingnya pendekatan etika dalam pelayanan publik.

Etika publik mengajarkan bahwa pelayanan publik yang sejati adalah tindakan yang menghormati nilai kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Seorang pegawai publik bukan hanya pelaksana teknis kebijakan, melainkan juga agen moral yang bertugas menjaga integritas sistem dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Lebih jauh, pendekatan moral menempatkan pelayanan publik sebagai arena aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, pelayanan yang baik bukan hanya tentang memenuhi target kinerja, tetapi juga tentang bagaimana memperlakukan warga negara dengan adil dan manusiawi. Dalam konteks ini, praktik pelayanan publik adalah bentuk nyata dari moralitas publik.

Filsafat Demokrasi dan Hubungannya dengan Pelayanan Publik

Dalam filsafat politik demokrasi, pelayanan publik merupakan bentuk aktualisasi kehendak rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan yang sah dalam sistem demokrasi, dan pemerintah hanyalah pelaksana dari mandat tersebut. Oleh karena itu, pelayanan publik harus mencerminkan prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan.

Pelayanan yang korup adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Ketika seorang pejabat publik melakukan korupsi, ia bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga mencederai amanah yang diberikan oleh rakyat. Hal ini menimbulkan efek domino berupa menurunnya partisipasi warga dalam kehidupan politik, menguatnya sinisme publik terhadap institusi negara, dan tumbuhnya apatisme yang berujung pada melemahnya demokrasi itu sendiri.

Konsep ini dikuatkan oleh pemikiran Rousseau yang menyatakan bahwa kontrak sosial antara rakyat dan penguasa harus didasarkan pada kehendak umum (volont gnrale). Ketika kehendak umum itu dikhianati melalui tindakan korupsi, maka legitimasi kekuasaan menjadi gugur. Oleh karena itu, pelayanan publik yang bersih dan berintegritas bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga keharusan filosofis dalam sistem politik demokratis.

Dimensi Filsafat dalam Menilai Praktik Korupsi

Untuk memahami secara menyeluruh bagaimana korupsi merusak tatanan pelayanan publik, kita perlu mengintegrasikan berbagai dimensi filsafat:

- Dimensi ontologis. Korupsi menyalahi hakikat keberadaan negara sebagai pelayan rakyat.

- Dimensi epistemologis. Korupsi menyimpangkan pemahaman kita tentang fungsi pelayanan publik---dari melayani menjadi menguasai.

- Dimensi aksiologis. Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang seharusnya mendasari pelayanan, seperti keadilan, kesejahteraan bersama, dan kesetaraan.

Jika ketiga dimensi tersebut dilanggar, maka sistem pelayanan publik menjadi cacat secara moral dan filosofis, bukan sekadar ilegal secara hukum. Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus dimulai dari pemahaman tentang nilai dan hakikat pelayanan publik itu sendiri.

Konsekuensi Korupsi terhadap Keadilan Sosial

Dampak korupsi dalam pelayanan publik sangat luas dan bersifat sistemik. Bukan hanya masyarakat miskin yang dirugikan, tetapi juga kelas menengah dan bahkan generasi masa depan. Ketika sistem pelayanan publik rusak, akses terhadap pendidikan, kesehatan, perizinan usaha, dan hak-hak dasar lainnya menjadi tidak adil.

Korupsi menciptakan dua jenis keadilan semu: pertama, keadilan semu untuk mereka yang mampu membayar atau menyuap; kedua, ketidakadilan nyata bagi mereka yang tidak mampu atau memilih untuk tetap jujur. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang dikemukakan Aristoteles, yaitu bahwa distribusi hak dan sumber daya harus sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, keadilan korektif yang seharusnya menjadi bagian dari sistem hukum juga gagal dijalankan ketika pelaku korupsi dibiarkan bebas atau hanya mendapatkan hukuman ringan. Hal ini menciptakan ketimpangan hukum dan memperkuat persepsi publik bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maka dari itu, pemulihan kepercayaan publik harus menjadi agenda utama dalam reformasi pelayanan publik yang adil dan bebas korupsi.

Kenapa Urgensi Pendekatan Filsafat Moral, Hukum, dan Keadilan?. (Why)

Pendekatan Moral Korupsi Sebagai Krisis Etika

Filsafat moral memberi landasan etis yang kuat untuk memahami penyimpangan perilaku dalam pelayanan publik. Dalam filsafat moral, tindakan manusia tidak cukup dinilai berdasarkan akibat atau legalitas, tetapi harus dilihat dari niat, kewajiban moral, dan nilai-nilai universal yang mengatur hubungan antar manusia.

Etika Deontologis (Immanuel Kant)

Etika deontologis menekankan bahwa tindakan dianggap benar apabila didasarkan pada kewajiban moral, bukan hasil yang ditimbulkan. Bagi Kant, moralitas bertumpu pada "imperatif kategoris", yaitu prinsip moral yang harus ditaati secara universal.

Dalam konteks ini, seorang pegawai publik yang menolak suap meskipun berada dalam tekanan sistem atau lingkungan, tetap dianggap bertindak benar karena ia menjunjung prinsip kewajiban moral. Sebaliknya, tindakan korupsi, meskipun menghasilkan keuntungan bagi pihak tertentu, adalah salah secara moral karena bertentangan dengan prinsip universalitas dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Utilitarianisme (Bentham dan Mill)

Dalam utilitarianisme, ukuran kebaikan ditentukan oleh seberapa besar manfaat atau kebahagiaan yang dihasilkan untuk sebanyak mungkin orang. Tindakan korupsi, meskipun menguntungkan individu atau kelompok tertentu, merugikan masyarakat luas. Ia menurunkan efisiensi pelayanan publik, menciptakan ketimpangan sosial, dan mengurangi kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dari sudut pandang utilitarian, korupsi adalah tindakan yang tidak etis karena mengorbankan kepentingan mayoritas demi keuntungan minoritas.

Etika Kebajikan (Aristoteles)

Etika kebajikan menekankan pada pembentukan karakter yang baik. Aristoteles menyatakan bahwa tindakan moral lahir dari kebiasaan (habit) yang dibangun melalui pendidikan dan pembiasaan hidup baik. Dalam pelayanan publik, kebiasaan jujur, tanggung jawab, dan rasa malu terhadap perbuatan tidak terpuji harus dibentuk sejak dini. Korupsi dianggap sebagai buah dari karakter yang rusak: tamak, egois, dan tidak berintegritas. Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus dimulai dari pembinaan watak dan penanaman nilai integritas dalam keluarga, pendidikan, dan budaya birokrasi.

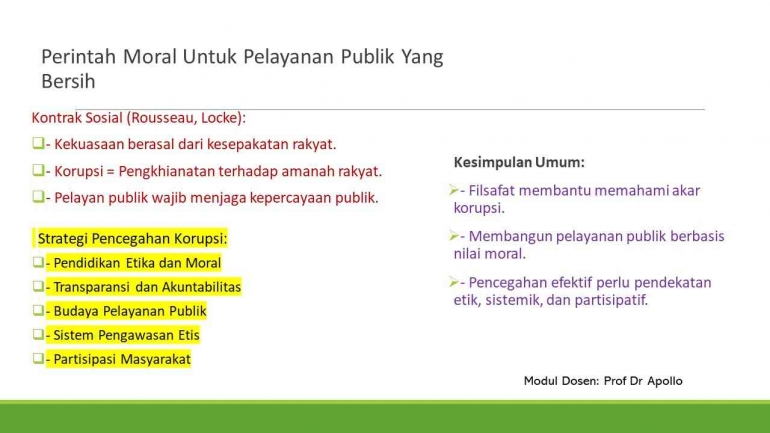

Kontrak Sosial (Rousseau dan Locke)

Filsuf sosial seperti Rousseau dan Locke menyatakan bahwa negara lahir dari kesepakatan masyarakat untuk membentuk tatanan hidup bersama demi perlindungan dan kesejahteraan. Korupsi, dalam pandangan ini, adalah bentuk pengkhianatan terhadap kontrak sosial. Ketika pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, maka ia telah melanggar amanah dan merusak kepercayaan sosial. Maka dari itu, pendekatan moral dalam pelayanan publik adalah keharusan filosofis dalam menjamin keberlangsungan kontrak sosial dan demokrasi yang sehat.

Pendekatan Hukum: Melampaui Hukum Positif

Korupsi sering kali dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum formal, namun pendekatan filsafat hukum menunjukkan bahwa hukum harus dipahami secara lebih luas dan mendalam. Hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas publik.

Pendekatan Keadilan yang Mengembalikan Fungsi Negara sebagai Pelayan Rakyat

Korupsi adalah antitesis dari keadilan. Ketika pejabat publik korup, yang terjadi bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga hilangnya kesempatan adil bagi masyarakat untuk mengakses hak-hak dasarnya. Filsafat keadilan membantu kita memahami bagaimana korupsi merusak struktur sosial dan memperdalam ketimpangan.

John Rawls. Keadilan sebagai Fairness

Rawls mengusulkan dua prinsip keadilan: (1) kebebasan dasar yang sama bagi semua orang, dan (2) ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan yang paling lemah. Korupsi melanggar prinsip kedua karena memperbesar jurang sosial. Mereka yang miskin dan rentan akan kesulitan mendapatkan akses layanan publik yang layak karena tidak memiliki "akses informal" seperti uang pelicin atau koneksi. Oleh karena itu, pencegahan korupsi adalah upaya untuk memulihkan prinsip keadilan distributif dan kesempatan yang setara bagi semua warga negara.

Amartya Sen. Keadilan Substantif

Sen menekankan bahwa keadilan bukan hanya soal prosedur atau aturan, tetapi tentang hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Korupsi adalah hambatan utama bagi masyarakat untuk mengembangkan potensinya. Ketika dana pendidikan diselewengkan, anak-anak miskin kehilangan peluang untuk sekolah. Ketika dana kesehatan dikorupsi, masyarakat tidak mampu mengakses layanan medis. Dengan demikian, pendekatan keadilan menuntut sistem pelayanan publik yang mampu menjamin kesejahteraan nyata, bukan sekadar prosedur administratif.

Aristoteles. Keadilan Distributif dan Korektif

Korupsi menghancurkan dua bentuk keadilan yang dikemukakan Aristoteles. Pertama, keadilan distributif---yaitu keadilan dalam membagikan sumber daya secara proporsional. Kedua, keadilan korektif---yaitu mekanisme untuk memulihkan kesalahan dan kerugian. Dalam pelayanan publik yang korup, sumber daya tidak dialokasikan berdasarkan kebutuhan atau kontribusi, melainkan berdasarkan koneksi dan kekuasaan. Selain itu, korban dari praktik korupsi jarang mendapatkan pemulihan atau kompensasi yang adil. Maka, upaya pencegahan harus mencakup reformasi sistem yang menjamin kedua bentuk keadilan tersebut.

Bagaimana Strategi Pencegahan Korupsi Berbasis Filsafat Moral, Hukum, dan Keadilan?. (How)

Mencegah korupsi dalam sektor pelayanan publik tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan administratif atau pendekatan represif hukum. Diperlukan strategi yang sistemik, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai filsafat moral, hukum yang adil, dan prinsip keadilan sosial. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada efek (korupsi yang sudah terjadi), tetapi juga pada sebab (budaya, karakter, sistem, dan nilai yang rusak).

Membangun Karakter dan Budaya Etis Pelayanan Publik

Pendidikan etika dan penguatan integritas aparatur negara merupakan strategi jangka panjang yang paling esensial. Pegawai publik, dari level tertinggi hingga terbawah, harus memahami bahwa pekerjaan mereka bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan.

Pendidikan Moral dalam Sistem Birokrasi

Perlu dilakukan reformasi kurikulum pelatihan aparatur sipil negara (ASN) dengan menambahkan mata pelajaran filsafat moral, etika publik, dan keadilan sosial. Pelatihan ini tidak boleh bersifat formalitas belaka, tetapi harus bersifat transformasional---mengubah cara pandang, kebiasaan, dan nilai hidup para ASN.

Program pembinaan karakter juga bisa diperkuat dengan:

- Mentoring etis oleh pejabat senior yang berintegritas tinggi.

- Simulasi dilema etis dalam pelatihan ASN untuk melatih pengambilan keputusan berbasis nilai.

- Evaluasi kinerja berbasis etika, bukan hanya pencapaian target kuantitatif.

Membentuk Budaya Organisasi yang Berintegritas

Organisasi publik harus menciptakan budaya yang menghargai kejujuran dan transparansi, bukan hanya kepatuhan prosedural. Nilai-nilai etika harus menjadi bagian dari kode etik institusi dan ditanamkan melalui keteladanan pimpinan.

Sebagaimana Aristoteles ajarkan bahwa karakter baik terbentuk dari kebiasaan baik, maka birokrasi pun harus membangun habitus etis yang konsisten. Budaya organisasi yang toleran terhadap penyimpangan kecil akan menciptakan iklim yang permisif terhadap korupsi besar.

Menerapkan Sistem Hukum yang Progresif dan Berkeadilan

Korupsi tidak cukup diberantas dengan hukuman berat saja, tetapi dengan hukum yang responsif terhadap realitas sosial. Hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan rakyat.

Reformasi Hukum Anti Korupsi

Undang-undang antikorupsi perlu dievaluasi secara berkala, bukan hanya dalam konteks efektivitas sanksi, tetapi juga dalam hal Prosedur penegakan hukum yang cepat dan adil, perlindungan maksimal terhadap pelapor korupsi (whistleblower). Serta penerapan prinsip restorative justice, yaitu memulihkan kerugian publik akibat korupsi, bukan hanya menghukum pelaku.

Reformasi hukum juga harus menyasar pada penguatan lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan pengadilan. Independensi dan integritas aparat penegak hukum merupakan prasyarat mutlak dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Audit Etis dan Kelembagaan

Penerapan sistem audit tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada etika kelembagaan. Audit etis mencakup:

- Penilaian terhadap perilaku organisasi dalam melayani masyarakat.

- Identifikasi celah kebijakan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan.

- Penguatan mekanisme umpan balik dari masyarakat (complaint and correction mechanism).

Dengan cara ini, hukum tidak dipahami hanya sebagai alat koersif, tetapi sebagai mekanisme edukatif dan korektif yang mengembalikan keadilan sosial.

Partisipasi dan Transparansi sebagai Pilar Demokrasi

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik adalah pilar penting dari sistem demokrasi. Transparansi dan partisipasi bukan hanya soal "baik secara moral", tetapi juga efektif dalam mencegah korupsi.

Partisipasi Warga dalam Kebijakan Publik

Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi layanan publik memperkecil kemungkinan terjadinya manipulasi. Ini bisa dilakukan melalui:

- Forum musyawarah warga (Musrenbang) di tingkat lokal.

- Konsultasi publik dalam pembuatan kebijakan atau proyek besar.

- Laporan warga berbasis aplikasi digital sebagai bentuk pengawasan sosial.

Partisipasi yang aktif akan menciptakan relasi yang sehat antara negara dan warga, serta memperkuat rasa kepemilikan publik atas pelayanan yang diberikan.

Transparansi Sistem dan Informasi

Korupsi tumbuh subur di ruang yang gelap. Oleh karena itu, sistem pelayanan publik harus dibangun dengan prinsip keterbukaan informasi. Ini termasuk:

- Digitalisasi pelayanan publik (e-governance) untuk mempercepat layanan dan mengurangi interaksi tatap muka yang rawan suap.

- Publikasi rutin laporan keuangan dan kinerja instansi publik.

- Dashboard transparansi online yang menampilkan status layanan, anggaran, dan tindak lanjut pengaduan.

Teknologi bukan solusi tunggal, tapi alat penting untuk membangun sistem yang adil dan efisien.

Membangun Indikator Keberhasilan Berbasis Keadilan

Keberhasilan pelayanan publik tidak boleh hanya diukur dari indikator teknis seperti kecepatan layanan, efisiensi anggaran, atau jumlah proyek yang selesai. Ukuran keberhasilan sejati adalah:

- Seberapa adil layanan itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

- Seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap proses dan hasil pelayanan.

- Apakah pelayanan tersebut meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan sosial.

Seperti yang dikemukakan Amartya Sen, keadilan harus dinilai dari sejauh mana kebijakan publik meningkatkan "capabilities" atau kemampuan riil masyarakat untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna.

Indikator baru ini dapat diukur melalui:

- Survei kepuasan publik.

- Penilaian dampak sosial dan kesetaraan akses.

- Evaluasi partisipatif bersama masyarakat sipil dan akademisi.

Dengan cara ini, pelayanan publik tidak hanya bebas korupsi, tetapi juga bermakna secara sosial dan filosofis.

Daftar Pustaka

1. Apollo, Prof. Dr. (2025). Modul Dosen: Diskursus Upaya Pencegahan Korupsi Pendekatan Filsafat Moral, Hukum, dan Keadilan Pada Sektor Pelayanan Publik. Universitas Mercu Buana Jakarta.

2. Kant, Immanuel. (1785). Groundwork of the Metaphysics of Morals. Cambridge University Press.

3. Bentham, Jeremy. (1789). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Dover Publications.

4. Mill, John Stuart. (1863). Utilitarianism. Penguin Books.

5. Aristotle. (350 BC). Nicomachean Ethics. Translated by W\.D. Ross.

6. Rawls, John. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.

7. Sen, Amartya. (2009). The Idea of Justice. Harvard University Press.

8. Rousseau, Jean-Jacques. (1762). The Social Contract.

9. Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum Progresif. Kompas.

10. Aquinas, Thomas. (1274). Summa Theologica. Christian Classics.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

![[dpr] Gaji Tetap Mengalir, Tapi Hati Rakyat Sudah Pergi: Perlunya Etika dan Adab bagi Anggota Dewan](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/02/file1b549156-2ec1-45a4-b331-a757f7fc9902-68b6499eed64152c5867fef4.png?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)