[caption caption="saveourgreen.org"][/caption]

Di Indonesia, pertumbuhan penduduk sangat padat yang menyebabkan peningkatan kebutuhan untuk beraktivitas menjadi sangat tinggi. Tempat atau wadah untuk mewadahi kebutuhan dan aktivitas manusia tersebut seringkali mengorbankan lingkungan yang sudah terbangun secara alami, misalnya pembangunan perumahan dan area komersial di atas lahan persawahan. Fenomena tersebut merupakan satu dari sekian banyak contoh pembangunan kawasan yang seringkali menjadi salah satu pemicu terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim (Kusumawanto dan Astuti, 2014). Maraknya isu perubahan iklim yang dialami seluruh wilayah di dunia ini memberikan tantangan kepada setiap penduduk di muka bumi ini untuk selalu memiliki pola hidup yang mampu mengurangi dampak buruk terhadap lingkungannya. Perilaku yang ramah lingkungan sudah merupakan kewajiban semua orang saat ini, bukan lagi sebatas minat ataupun penekanan dalam melakukan suatu pekerjaan (Kusumawanto, 2014).

Terkait dengan isu lingkungan yang berdampak pada pemanasan global ataupun perubahan iklim, arsitek, perancana, beserta masyarakat luas memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam menyeamatkan bumi yang sudah semakin rusak ini. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang begitu kompleks, berbagai cabang ilmu lingkungan, arsitektur hijau, ataupun perancangan kawasan ramah lingkungan menjadi poros bagi perencanaan dan perancangan pembangunan dalam skala luas. Teori dan konsep yang terkandung dalam arsitektur hijau dan Green Urban Design pada umumnya mengemukakan gagasan-gagasan tentang lingkungan yang hijau, dimana pembangunan yang dilakukan selain dituntut mampu mengakomodasi kebutuhan penghuni juga mampu tetap menjaga kualitas lingkungan disekitarnya.

Dengan kondisi iklim global dan degradasi lingkungan dimana-mana, arsitektur hijau dalam perkembangannya tidak dapat lagi hadir hanya sebatas konsep atau teori saja, namun perlu di terapkan secara nyata dengan desain dan rancangan yang ramah lingkungan dan hemat energi. Perancangan hemat energi mutlak diperlukan pada saat ini karena penghematan energi oleh bangunan dapat mereduksi emisi greenhouse gas (GHG) yang menyebabkan perubahan iklim secara global (Chan dan Chow, 2014).

Fenomena Pemanasan Global

Masalah paling serius dan paling penting yang sedang dihadapi umat manusia saat ini adalah pemanasan global atau global warming. Ming dkk (2014) menjelaskan bahwa pemanasan global terjadi sebagai akibat tidak berimbangnya panas yang diterima bumi dengan panas yang dilepaskan kembali ke angkasa. Berbagai macam skenario telah dipertimbangkan untuk mengurangi secara perlahan emisi greenhouse gas (GHG) hingga mencapai suhu heat rise dibawah +20C. Namun karena tidak adanya kesepakatan internasional terutama oleh daerah-daerah penghasil polutan terbesar, maka skenario-skenario yang telah dipertimbangkan tadi hanya sebatas kata-kata kosong dan tidak ditindaklanjuti dengan aksi yang pasti (Ming dkk, 2014).

Berdasarkan keadaan tersebut, sudah selayaknya perancangan pembangunan serta perilaku kita dalam merencanakan berbagai sesuatu perlu mempertimbangkan baik konsep dan aplikasinya sejalan dengan tujuan untuk menahan laju pemanasan global dan seminimal mungkin memberi dampak negatif kepada lingkungan sekitarnya.

Konsep Desain Berkelanjutan

Perubahan iklim global beserta isu-isu lingkungan mendorong keprihatinan masyarakat luas untuk berfokus mengedepankan pembangunan berkelanjutan (Chan dan Chow, 2014). Keberlanjutan merupakan usaha manusia untuk mempertahankan eksitensinya di muka bumi dengan meminimalkan perusakan alam dan lingkungan guna menjamin kehidupan generasi di masa yang akan datang. Terkait dengan dunia arsitektur dan pembangunan kota, pendekatan arsitektur hijau merupakan cara pemecahan masalah yang tepat dengan mengutamakan keselarasan rancangan dengan alam, melalui pemecahan secara teknis dan ilmiah. Pendekatan ini sejalan dengan konsep sustainable cities yang bertujuan untuk menggunakan energi yang efisien, memanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui secara efisien, menekankan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan daur ulang, serta mengontrol daya serap limbah lokal dan global (Kusumawanto dan Astuti, 2014). Semua ini ditujukan bagi kelangsungan ekosistim, kelestarian alam dengan tidak merusak tanah, air dan udara, tanpa mengabaikan kesejahteraan dan kenyamanan manusia secara fisik, sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

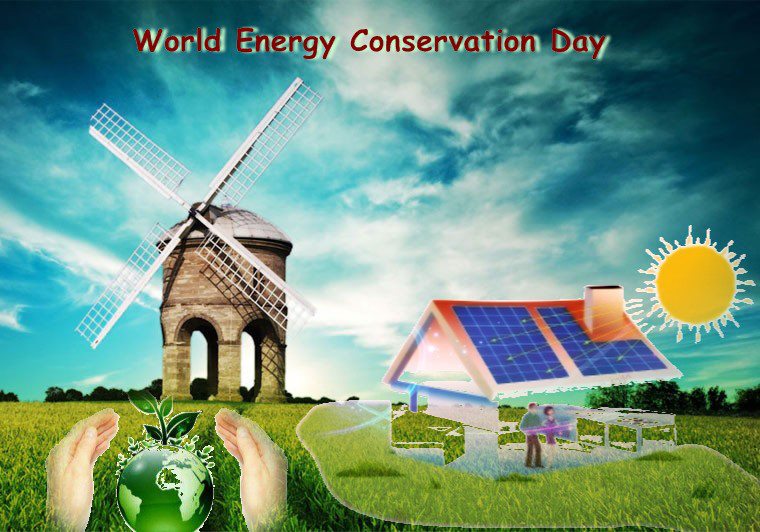

Salah satu teori dalam arsitektur hijau yang dikembangkan di Universitas Kyushu Jepang tahun 2007 terkait konsep Sustainable Habitat System adalah T = W – D, yaitu formulasi matematis sederhana yang menggambarkan bahwa perancangan yang berkelanjutan memiliki nilai T (troughput) yang maksimal melalui W (welfare) yang besar dan meminimalkan D (environmental damage) seminimal mungkin (Kusumawanto dan Astuti, 2014).

[caption caption="Kawase dalam Kusumawanto, 2014"]

Arsitektur Hemat Energi

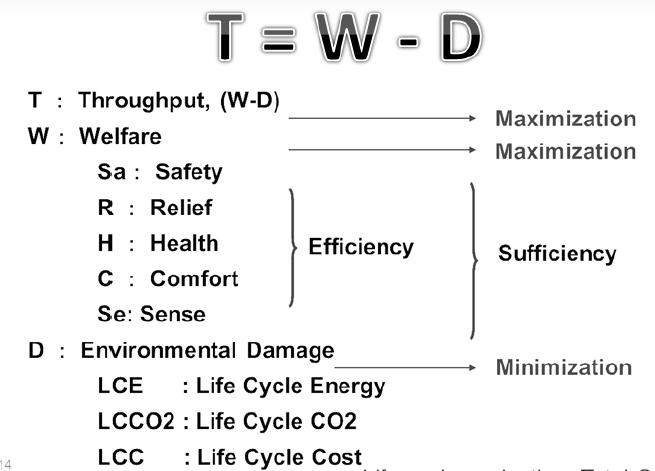

Dalam beberapa tahun terakhir, ada upaya-upaya besar untuk mereduksi emisi greenhouse gas (GHG) dengan tujuan untuk memitigasi dampak buruk bagi kesehatan umat manusia serta memperlambat laju perubahan iklim global. Salah satu pendekatan kunci untuk menahan laju emisi GHG adalah dengan meminimalisir penggunaan energi (Chan dan Chow, 2014). Dijelaskan lebih lanjut bahwa bangunan, sebagai konsumen listrik terbesar di kota-kota modern saat ini, dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk konservasi energi serta penghapusan GHG melalui kontrol pihak legislatif dan desain bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Secara global, bangunan mengkonsumsi sekitar 40% dari total konsumsi energi tahunan dunia (Omer, 2008; Radhi, 2009). Energi yang dikonsumsi sebagian besar adalah dari sistem pendinginan, pemanasan, dan penerangan.

[caption caption="Radhi, 2009"]

Saat ini, dibeberapa negara telah menggunakan regulasi perhitungan energi bangunan melalui nilai overall thermal transfer value (OTTV). Regulasi perhitungan OTTV menjadi metode pendekatan yang simpel dan mudah untuk menentukan apakah suatu bangunan telah mencapai kondisi hemat energi atau belum (Chan dan Chow, 2014). Dalam penelitiannya tersebut, perhitungan OTTV dapat dilakukan tidak lagi sebatas pada bangunan dengan single facade seperti bangunan pada umumnya, namun juga bangunan dengan double facade dengan rumusan-rumusan yang telah disesuaikan. Dengan begitu metode perhitungan nilai OTTV ini dapat digunakan secara lebih luas pada berbagai jenis selubung bangunan. Dalam penelitian sebelumnya, Cahn dan Chow (2013) juga telah merumuskan perhitungan nilai OTTV untuk bangunan dengan greenroof yang sedang populer saat ini.

Bangunan Hijau Indonesia

Dalam penerapannya di Indonesia perangkat penilaian untuk bangunan hijau tercantum dalam GREENSHIP. Penyusunan GREENSHIP ini didukung oleh World Green Council, dan dilaksanakan oleh Komisi Rating dari Green Building Council Indonesia (GBCI) sebagai salah satu lembaga yang sangat peduli terhadap bangunan ramah lingkungan yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan. GBCI dalam melakukan kegiatan evaluasi terhadap suatu perancangan menggunakan sistem rating greenship yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap sebuah gedung. Sistim rating sendiri merupakan suatu alat berisi butir-butir dari aspek penilaian yang disebut rating dan setiap butir rating mempunyai nilai atau poin. Suatu perancangan arsitektur akan mendapat sertifikatsebagai “bangunan hija” ketika berhasil memenuhi jumlah poin tertentu sesuai dengan kriteria-kriteria yang terdapat di dalam greenship rating tools. Dalam website resmi GBCI (www.gbcindonesia.org) beberapa kriteria green building yang diajukan antara lain adalah :

- Tepat Guna Lahan (Appropriate Site Development/ASD)

- Efisiensi Energi & Refrigeran (Energy Efficiency & Refrigerant/EER)

- Konservasi Air (Water Conservation/WAC)

- Sumber & Siklus Material (Material Resources & Cycle/MRC)

- Kualitas Udara & Kenyamanan Udara (Indoor Air Health & Comfort/IHC)

- Manajemen Lingkungan Bangunan (Building & Enviroment Management/BEM)

Kriteria-kriteria yang tertuang dalam greenship beserta penjelasan detail tiap kriteria sebenarnya sangat membantu para arsitek dan perencana dalam merencanakan pembangunan sehingga terarah pada satu semangat yaitu “bangunan hijau” (Kusumawanto dan Astuti, 2014).

Kawasan Hijau Indonesia

Untuk lingkup yang lebih luas atau skala kawasan, GBCI mengeluarkan draf pedoman penilaian untuk kawasan pada tahun 2013. Kawasan yang dimaksud melingkupi kawasan perumahan, kawasan pusat kota dan bisnis, serta kawasan industri besar dan kecil. Greenship untuk kawasan ini dinilai perlu untuk mengukur tingkat keberlanjutan ruang perkotaan untuk menjaga kualitas hidup manusia di dalamnya (Kusumawanto dan Astuti, 2014). Adapun kategori penilaian dalam greenship kawasan ini meliputi peningkatan ekologi lahan, pergerakan dan konektivitas, manajemen dan konservasi air, manajemen siklus material, strategi kesejahteraan masyarakat, bangunan dan infrastruktur.

Kenyamanan termal kawasan menjadi salah satu tolok ukur kualitas kawasan karena dapat dirasakan secara langsung melalui sensasi seseorang dalam suatu tempat atau ruang. Contoh pengukuran tingkat kualitas kawasan melalui kondisi kenyamanan termal adalah di kota Yogyakarta yang telah dilakukan oleh Kusumawanto tahun 2003. Berdasarkan penelitian tersebut, kota Yogyakarta disarankan agar perkerasanjalan tidak terkena sinar matahari secara langsung, namun diberi peneduh berupa pepohonan yang rindang. Terkait dengan penilaian kawasan oleh GBCI, maka kenyamanan termal yang tercapai melalui upaya peneduhan berbagai ruang di Yogyakarta tersebut akan meningkatkan poin penilaian : peningkatan ekologi lahan (Land Ecological Enhancement) dan Strategi Kesejahteraan Masyarakat (Community Wellbeing Strategy).

Ayo Sadar, Hemat, dan Ramah Energi

Pertumbuhan penduduk beserta gaya hidup modern saat ini telah banyak merubah karakteristik pembangunan yang berdampak pada lingkungan yang berubah pula. Secara global, perubahan lingkungan tersebut menjadi pemicu perubahan iklim dan pemanasan global yang dirasakan saat ini. Konsep desain berkelanjutan kemudian menjadi pilar utama arah pembangunan ke depan karena dianggap dapat mengarahkan perancangan agar meminimalkan perusakan alam dan lingkungan guna menjamin kehidupan generasi di masa yang akan datang.

Pendekatan arsitektur hijau merupakan cara pemecahan masalah yang tepat dengan mengutamakan keselarasan rancangan dengan alam, melalui pemecahan secara teknis dan ilmiah. Bangunan sebagai konsumen listrik terbesar di kota-kota modern saat ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk konservasi energi serta penghapusan GHG melalui kontrol pihak legislatif dan desain bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Oleh karena itu perancangan bangunan hemat energi sangat diperlukan dalam rangka mencapai perancangan baik bangunan ataupun kawasan yang ramah lingkungan dan hemat energi sehingga mampu menekan laju pemanasan global. Dalam penerapannya di Indonesia perangkat penilaian untuk bangunan hijau telah diatur oleh GBCI sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kawasan ataupun bangunan tertentu.

Artikel ini masih terbatas membahas bagaimana pentingnya mengedepankan prinsip hemat energy atau green design dari kacamata arsitektur ataupun pembangunan kawasan. Meskipun begitu, masih banyak sudut pandang yang lebih memiliki skala mikro untuk digunakan dalam menghadapi krisis energy dan lingkungan global. Misalnya terkait dengan gaya hidup kita sehari-hari. Bagaimana pengejawantahan kesadaran lingkungan kita dalam gaya hidup kita sehari-hari. Apakah yang sejauh ini telah kita jalani sudah cukup memberi dampak positif kepada lingkungan kita? Setidaknya adanya peringatan hari energy sedunia ini sedikit memancing hati dan pola pikiran kita bahwa segala energy yang kita buat dan pakai akan memiliki dampak kepada lingkungan, mulai dari skala terkecil hingga global.

Salam Go Green ! ! ! !

Sumber referensi

- Astuti, Zulaikha Budi; Kusumawanto, Arif (2014) Arsitektur Hijau dalam Inovasi Kota, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

- Astuti, Zulaikha Budi; Kusumawanto, Arif; Sabono, Ferdy (2014) Zero Waste Pandansimo Master Plan, A Green Urban Design Approach, Arte-Polis 5 Intl Conference – Reflections on Creativity: Public Engagement and the Making of Place

- Astuti, Zulaikha Budi; Kusumawanto, Arif; Wilopo, Wahyu (2013) Urban Waterfront Sustainable Management Within Life Cycle Analysis Case: South European Cities,.ASEAN Journal of Systems Engineering 1.2

- Chan, A.L.S.; Chow, T.T. (2013) Evaluation of Overall Thermal Transfer Value (OTTV) for Commercial Buildings Constructed with Green Roof, ELSEVIER Applied Energy 107, 10–24

- Chan, A.L.S.; Chow, T.T. (2014) Calculation of Overall Thermal Transfer Value (OTTV) for Commercial Buildings Constructed with Naturally Ventilated Double Skin Facade in Subtropical Hong Kong, ELSEVIER Energy and Buildings 69, 14–21

- Kusumawanto, Arif (2014) Penerapan Arsitektur Hijau dalam Pengembangan Kawasan, PAPERS dalam PUSTRAL-UGM.ACADEMIA.EDU

- Kusumawanto, Arif; Astuti, Zulaikha Budi (2014) Green Urban Waterfront Management Case of Solo, Indonesia. Journal Of Architecture & Environment 13.2: 175-194.

- Ming, Tingzhen; de_Richter, Renaud; Liu, Wei; Caillol, Sylvain (2014) Fighting Global Warming by Climate Engineering: Is The Earth Radiation Management and The Solar Radiation Management any Option for Fighting Climate Change?, ELSEVIER Environmental Impact Assessment Review 31, 792–834

- Omer, Abdeen Mustafa (2008) Energy, Environment and Sustainable Development, ELSEVIER Renewable and Sustainable Energy Reviews 12, 2265–2300

- Radhi, Hassan (2009) Evaluating The Potential Impact of Global Warming on The UAE Residential Buildings – A Contribution to Reduce The CO2 Emissions, ELSEVIER Building and Environment 44, 2451–2462

Website

- pustral-ugm.academia.edu/ArifKusumawanto

- google.co.id/arif kusumawanto

- www.gbcindonesia.org/

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI