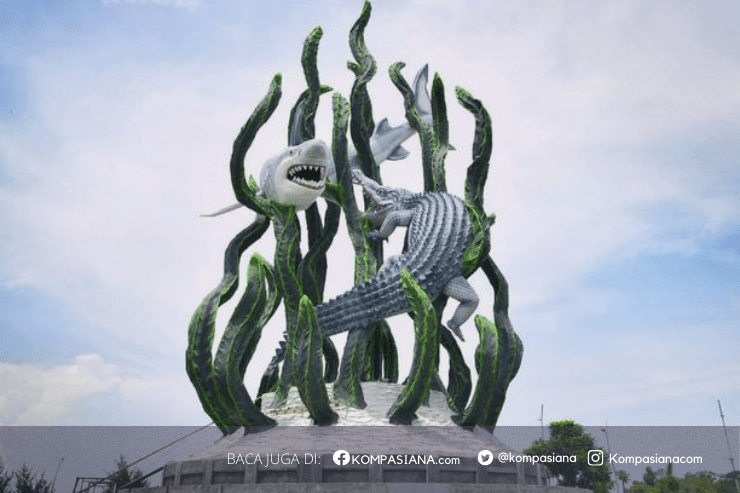

Surabaya, yang dikenal sebagai Kota Pahlawan, bukan hanya menyimpan catatan sejarah perjuangan bangsa tetapi juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia. Sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, Surabaya menanggung beban sekaligus tanggung jawab besar: menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Indonesia bagian timur, serta menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam menata tata ruang, layanan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Identitas historisnya sebagai simbol keberanian dan perlawanan memberi Surabaya karakter unik yang tidak hanya melekat dalam narasi nasional, tetapi juga dalam semangat warganya yang selalu berusaha menata kehidupan kota dengan semangat gotong royong dan inovasi.

Dengan jumlah penduduk lebih dari tiga juta jiwa, Surabaya adalah kota metropolitan yang terus berkembang. Kota ini memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan industri. Pelabuhan Tanjung Perak menjadi salah satu jalur logistik utama Indonesia, menghubungkan wilayah timur dan barat nusantara, sekaligus menjadi titik vital perdagangan internasional. Keberadaan kawasan industri Rungkut, pusat perbelanjaan modern, serta perguruan tinggi besar menjadikan Surabaya sebagai kota dengan denyut ekonomi yang sangat hidup. Namun, di balik gemerlap pertumbuhan tersebut, Surabaya menghadapi berbagai tantangan khas perkotaan besar yang harus ditangani dengan cermat. Urbanisasi, kemacetan, polusi, banjir, serta kesenjangan sosial menjadi isu yang semakin kompleks seiring pertambahan penduduk dan aktivitas ekonomi.

Urbanisasi di Surabaya tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai kota tujuan migrasi dari berbagai daerah di Jawa Timur maupun dari luar pulau, arus masuk penduduk baru semakin tinggi setiap tahun. Fenomena ini memberi Surabaya energi baru dalam bentuk tenaga kerja, kreativitas, dan pasar konsumen, tetapi di sisi lain juga menciptakan tekanan besar terhadap penyediaan perumahan, lahan, sanitasi, dan layanan kesehatan. Permukiman padat, bahkan kawasan kumuh, muncul di sejumlah titik sebagai konsekuensi tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan kapasitas ruang kota. Jika tidak ditangani dengan kebijakan perumahan rakyat yang progresif, urbanisasi bisa menimbulkan ketimpangan sosial yang semakin sulit diatasi.

Kemacetan lalu lintas adalah persoalan lain yang semakin menonjol dalam kehidupan sehari-hari warga Surabaya. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor meningkat jauh lebih cepat dibandingkan ketersediaan jalan raya. Surabaya sebenarnya telah memiliki infrastruktur jalan utama seperti Middle East Ring Road (MERR) yang menghubungkan kawasan timur dan barat kota, namun kepadatan tetap tidak terhindarkan terutama pada jam-jam sibuk. Mobilitas yang terhambat tidak hanya mengurangi kualitas hidup masyarakat tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi akibat waktu dan energi yang terbuang. Dalam jangka panjang, tanpa sistem transportasi publik massal yang terintegrasi, Surabaya akan menghadapi tantangan yang sama dengan Jakarta: kemacetan kronis yang merugikan semua pihak.

Selain persoalan mobilitas, lingkungan hidup menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi Surabaya. Polusi udara, sampah perkotaan, dan pencemaran sungai adalah masalah yang membutuhkan perhatian serius. Banjir masih menjadi ancaman rutin, terutama pada musim hujan, akibat kapasitas drainase yang terbatas dan tata ruang kota yang sering kali tidak selaras dengan daya dukung lingkungan. Namun, Surabaya juga dikenal sebagai salah satu kota yang cukup progresif dalam hal penghijauan. Berbagai taman kota telah dibangun, ruang terbuka hijau diperluas, dan program pengelolaan sampah berbasis komunitas seperti bank sampah menjadi inovasi yang diakui secara nasional bahkan internasional. Keberhasilan ini harus terus dijaga dan diperluas agar tidak hanya dirasakan oleh warga di pusat kota, melainkan juga oleh masyarakat di daerah pinggiran yang masih kurang mendapat akses ruang hijau.

Di era digital, tantangan Surabaya tidak hanya sebatas fisik, melainkan juga bagaimana bertransformasi menjadi kota cerdas atau smart city. Pemerintah kota telah memulai sejumlah langkah, antara lain dengan menerapkan layanan publik berbasis teknologi, aplikasi pengaduan masyarakat, serta digitalisasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Akan tetapi, transformasi digital harus dilakukan secara inklusif. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses dan literasi digital yang memadai, sehingga ada risiko terciptanya kesenjangan baru di tengah upaya modernisasi layanan publik. Surabaya perlu memastikan bahwa digitalisasi benar-benar menghadirkan manfaat bagi semua warga, termasuk kelompok miskin, lansia, dan masyarakat di kawasan pinggiran.

Kesenjangan sosial juga merupakan realitas yang tidak bisa diabaikan. Surabaya adalah kota dengan gedung-gedung tinggi, pusat belanja megah, dan kawasan elit yang menggambarkan wajah modern perkotaan. Namun, di balik itu semua masih ada warga yang hidup dalam kondisi serba terbatas, baik dalam akses pendidikan, kesehatan, maupun perumahan. Program bantuan sosial, beasiswa, dan layanan kesehatan murah harus terus diperkuat agar pembangunan kota tidak hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Pembangunan yang inklusif adalah kunci agar Surabaya benar-benar menjadi kota yang manusiawi, bukan sekadar kota dengan infrastruktur megah.

Jika menengok ke belakang, salah satu kekuatan Surabaya adalah partisipasi masyarakat. Warga Surabaya terbukti memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap kota mereka. Program-program seperti taman kota, kebersihan lingkungan, dan bank sampah hanya bisa berhasil karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Semangat gotong royong inilah yang menjadi modal sosial penting dalam membangun kota. Ke depan, partisipasi warga harus semakin diperluas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kota tidak boleh dibangun hanya dari atas, tetapi juga dari bawah, dengan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Surabaya juga memiliki potensi ekonomi lokal yang sangat besar. UMKM adalah tulang punggung ekonomi kota ini, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga industri kreatif. Pemerintah kota harus terus mendorong perkembangan UMKM dengan menyediakan akses modal, pelatihan keterampilan, serta pasar digital. Di era perdagangan bebas, UMKM Surabaya tidak hanya bersaing di pasar lokal tetapi juga berpeluang menembus pasar global jika didukung dengan strategi yang tepat. Potensi ini harus ditangkap dengan serius agar UMKM tidak kalah oleh dominasi pasar modern dan produk impor.

Dalam sepuluh tahun mendatang, Surabaya perlu menetapkan prioritas pembangunan yang berkesinambungan. Transportasi publik harus segera diperkuat dengan sistem bus rapid transit atau bahkan kereta ringan perkotaan yang terintegrasi. Revitalisasi lingkungan harus menjadi agenda utama dengan normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, dan pengelolaan sampah yang lebih modern. Transformasi digital harus diperluas, bukan hanya untuk memudahkan layanan publik, tetapi juga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Pada saat yang sama, pembangunan inklusif harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin, memperoleh manfaat nyata dari setiap kebijakan.

Sepuluh tahun mendatang akan menjadi periode krusial bagi Surabaya. Jika mampu menjawab tantangan urbanisasi, mobilitas, lingkungan, dan kesenjangan sosial dengan strategi yang tepat, Surabaya bisa menjelma menjadi kota besar yang modern, tangguh, dan manusiawi. Keberhasilan Surabaya akan menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia bahwa pembangunan kota tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga soal kualitas hidup masyarakat. Kota yang baik bukan hanya dihiasi gedung-gedung pencakar langit, tetapi kota yang warganya merasa sehat, aman, sejahtera, dan bangga tinggal di dalamnya.