Akhirnya saya percaya bahwa aktivitas membaca sangat dipengaruhi oleh selera. Sumber setiap selera pasti perasaan. Itulah sebabnya selera si A berbeda dengan si B. Tidak akan sama, tidak akan serupa.

Tidak beda jauh dengan dunia tulis-menulis. Dunia yang mengawali lahirnya tradisi baca-membaca itu juga dipengaruhi oleh selera penulis. Si C mungkin terbiasa menulis novel sejarah, si D sering mengarang novel fantasi, sementara si E barangkali lebih nyaman menulis novel populer.

Apakah si C harus menepuk dada lantaran ia menyangka novel anggitan si D dan si E lebih rendah nilai sastranya dibanding novel yang ia tulis? Tidak bisa begitu. Baik si C, si D, maupun si E pasti melewati masa-masa serius sebelum, sesaat, dan setelah menulis.

Soal bentuk atau genre yang dipilih itu perkara selera. Novel populer yang digandrungi anak-anak muda, contohnya, tidak bisa kita tuding bacaan bernilai rendah. Selama novel itu punya muatan estetika dan etika, selama novel itu menyuguhkan keindahan dan menawarkan hiburan, selama novel itu mampu menghidupkan imajinasi dan membangkitkan aspirasi pembaca dalam memaknai kehidupannya, mestinya kita tidak meremehkan atau merendahkannya.

"Kamu sudah membaca karya si Anu?" Saya sering gerah kalau ditodong pertanyaan semacam itu. Bukan apa-apa. Pertanyaan itu biasanya diikuti ejekan, cibiran, atau malah makian. "Ia cuma menulis hal-hal yang menyek-menyek!" Atau, "Tulisannya tidak bermutu."

Ajaibnya, pertanyaan yang lebih mendekati pernyataan itu tidak disertai alasan yang jelas mengapa tulisan si Anu dituding "menyek-menyek" atau tidak bermutu. Kalau saya desak pun tidak akan bertemu jawaban yang netral, berimbang, dan objektif.

Sungguhpun kita tidak berselera pada bacaan tertentu, bukan berarti kita merdeka sesuka hati untuk mencela-cela, mengejek-ejek, atau merendah-rendahkan karya orang lain. Walaupun tulisan yang tidak sesuai selera itu kita anggap tidak bermutu, harus ada alasan mendasar mengapa kita melabelinya sebagai "bacaan tidak bermutu".

Saya punya pengalaman menarik semasa kuliah. Kala itu masih semester tiga. Saya sedang getol-getolnya membaca karya-karya Jostein Gaarder, Haruki Murakami, dan Gabriel Garcia Marquez. Saya juga sedang jatuh cinta pada karya-karya Remy Sylado, Seno Gumira Ajidarma, Oka Rusmini, dan Djenar Maesa Ayu.

Sekarang, beberapa tahun setelah kuliah saya rampung, kebiasaan saya membaca novel dengan plot berbelit-belit, dengan tokoh bertumpuk-tumpuk, dengan konflik berlarut-larut, dengan udaran sejarah dan ramalan masa depan, tidak kunjung surut, alih-alih berganti selera. Teman-teman sekantor sudah tahu kebiasaan saya yang selalu membawa "bacaan berat" ke mana pun saya pergi.

Ketika melihat saya menenteng sebuah novel populer, mereka kontan tertawa. "Tumben kamu baca novel picisan seperti itu?" Hak saya selaku pembaca sontak merasa dilecehkan, diremehkan, dan direcehkan. Hak saya terasa dibatasi, dikungkung, dan dikekang.

Sekali-sekali saya membaca "tulisan yang saya butuhkan". Kebetulan saat itu saya diminta mendaras novel teman yang berbau roman, remaja sekali, dan sangat tipis. Saya butuh membacanya walaupun novel tersebut tidak tergolong "tulisan yang saya inginkan". Bukankah kebutuhan harus kita dahulukan ketimbang keinginan?

Saat itulah saya percaya bahwa aktivitas membaca sangat dipengaruhi oleh selera.

Yang semula kita benci mungkin satu ketika akan kita sukai. Yang sebelumnya kita sukai bisa saja suatu saat akan kita benci. Kita mesti menyadari bahwa selera itu musiman. Sekarang musim durian, besok-besok musim rambutan. Kecuali selera saya. Selalu sama. Alasan saya sepele: selera memang tidak dapat saya ceraikan dari rasa cinta.

Mirip-mirip dengan model pakaian. Tiap-tiap kepala punya pikiran sendiri-sendiri atas model yang diinginkannya. Ada yang suka pakaian ketat, ada yang gemar bergaun longgar, dan ada pula yang suka memakai pakaian berumbai-rumbai. Itulah selera.

Dalam perkara makanan juga begitu. Mungkin sepasang saudara kembar sama-sama suka mi ayam, tetapi ada saja yang berbeda dari mereka. Mungkin tingkat pedasnya tidak sama, yang satu suka mi ayam kering, yang satu lagi senang mi ayam berkuah. Itulah selera.

Perbedaan selera mestinya kita syukuri. Kalau perlu kita rayakan. Ketika adik bontot saya mulai rajin membaca novel-novel populer, saya tidak mengejeknya. Apalagi sampai berceramah panjang lebar tentang mutu, kualitas, atau muatan pesan dalam novel-novel demikian.

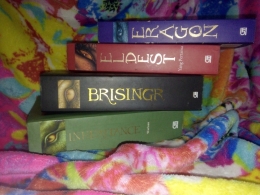

Lambat laun adik saya mulai menyukai novel karangan Christopher Paolini yang tebalnya na'udzu billah. Saya berharap adik saya menamatkan tetralogi Bumi Manusia sesudah ia rampungkan tetralogi Eragon. Selanjutnya, saya teringat remaja yang sempat viral di media sosial karena tidak mengenal Pramoedya Ananta Toer. Sempat terlintas pula ingatan pada teman saya yang meremehkan selera baca orang lain.

Ingatan saya berakhir pada keluhan banyak orang atas minat baca orang Indonesia. Banyak di antara kita yang cenderung apatis. Anehnya, ketika ada orang yang semangatnya menggelora untuk membaca malah ditertawai hanya karena selera bacanya berbeda.

Masih dalam suasana peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta ini, mestinya kita berhenti menjajah selera orang lain. Maksud saya, biarkan orang lain merdeka dalam memilih apa yang ingin mereka tulis atau mereka baca. Selagi apa yang mereka tulis atau baca itu berfaedah bagi kehidupan mereka, biarkan saja. Sederhana, kan?

Serahkan saja urusan selera dan perkara memilih jenis tulisan atau bacaan pada pribadi masing-masing. Kalaupun kita begitu "gatal" ingin turut campur, cukup beri pertimbangan tulisan atau bacaan supaya wawasan mereka makin kaya. Mereka mau membaca yang serius-serius atau yang ringan-ringan, biarkan saja. Yang penting mereka "serius membaca". Itu saja!

Jangan sampai kita merasa bahwa selera kita lebih bagus daripada selera orang lain. Termasuk dalam hal tulisan atau bacaan. Kita harus ingat bahwa "kemerdekaan memilih jenis tulisan atau bacaan adalah hak setiap orang".

Amel Widya