Tik tik tik bunyi hujan di atas genting

Airnya turun tidak terkira

Cobalah tengok dahan dan ranting

Pohon dan kebun basah semua. ~ Ibu Sud, Tik Tik Bunyi Hujan

Saya belum lahir ketika penembakan misterius pada 1983 sedang gencar terjadi. Bahkan Ayah dan Ibu saya belum bertemu. Penghilangan nyawa preman-preman bertato secara paksa itu hanya saya temukan lewat guntingan koran, buku-buku, dan cerita-cerita pendek.

Empat tahun lalu, pada awal Desember di serambi yang terlindung dari rintik hujan, ketika mata saya agak jemu membaca teori-teori sastra demi skripsi, saya beralih membaca cerita pendek. Kali ini, cerpen berlatar petrus alias penembak misterius. Judulnya sejuk. Bunyi Hujan di Atas Genting.

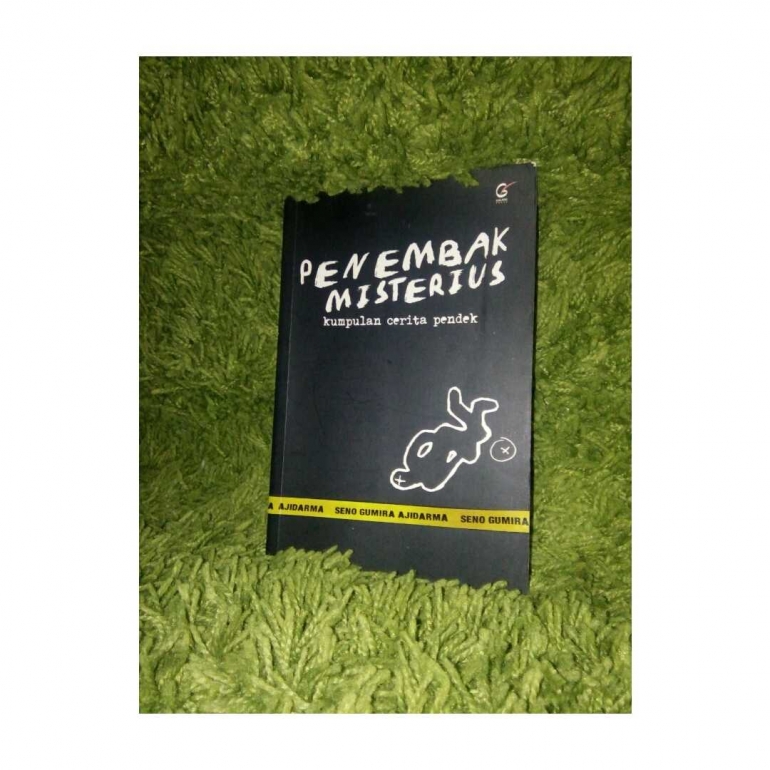

Saya penyuka karangan Seno Gumira Ajidarma. Supaya lebih praktis dan manis, selanjutnya saya sebut Papa Seno. Saya pertama kali berjumpa dengan Papa Seno lewat Sepotong Senja untuk Pacarku, lalu Matinya Seorang Penari Telanjang, kemudian Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi.

Saya juga pernah menemui beliau melalui novel yang saya baca selama berhari-hari. Judulnya Kitab Omong Kosong dan Nagabumi: Jurus Tanpa Bentuk. Lantaran sering membaca karya beliau, saya pun jatuh cinta kepada tokoh-tokoh rekaan Papa Seno. Terutama Alina dan Sukab.

Dalam cerpen Bunyi Hujan di Atas Genting, saya bercengkerama dengan Alina. Tokoh rekaan Papa Seno itu sedang mendengarkan dongeng dari si juru cerita. Mereka laksana benar-benar ada, sungguh-sungguh nyata, dan rasanya saya berada di sisi Alina seraya menyimak kisah tentang Sawitri dan Petrus dengan khidmat.

"Ceritakanlah padaku tentang ketakutan," kata Alina pada juru cerita itu. Maka juru cerita itu pun bercerita tentang Sawitri.

Ketika membaca judul cerpen, tanpa sadar saya menyanyikan lagu anak-anak karangan Ibu Sud. Tik tik bunyi hujan di atas genting. Apalagi hujan di halaman rumah saya sedang menyapa bugenvil. Namun, senandung saya terhenti karena kejutan yang langsung mengentak.

Mengapa Alina demikian ingin tahu soal ketakutan?

Hanya satu pertanyaan, tetapi sangat manjur untuk membungkam senandung saya. Lekas-lekas saya tegakkan punggung, yang semula bersandar di kursi rotan, dan memelototi paragraf kedua.

Sungguh, saya merasa sedang melihat Alina mengernyit dengan mata terpicing. Entah mengapa tiba-tiba bulu roma saya merinding. Meski bergidik, saya tetap membaca paragraf berikutnya.

Setiap kali hujan mereda, pada mulut gang itu tergeletaklah mayat bertato. Itulah sebabnya Sawitri selalu merasa gemetar setiap kali mendengar bunyi hujan mulai menitik di atas genting.

Rumahnya memang terletak di sudut mulut gang itu. Pada malam hari, kadang-kadang ia bisa mendengar semacam letupan dan bunyi mesin kendaraan yang menjauh. Namun tak jarang pula ia tak mendengar apa-apa, meskipun sesosok mayat bertato tetap saja menggeletak di ujung gang setiap kali hujan reda pada malam hari.

Saya bukan perempuan pemberani. Saya penakut. Membaca tiga paragraf awal sudah cukup untuk memaksa saya meninggalkan serambi, berjalan ke ruang tamu dan mendengus karena tidak ada siapa-siapa, menuju ruang keluarga dan kecewa karena televisi mati, kemudian terpaksa masuk kamar dan mengunci pintu.

Samar-samar saya dengar televisi berbunyi. Barangkali Ayah sekarang sudah di ruang keluarga, tetapi saya telanjur malas meninggalkan dipan. Lebih tepatnya, malas membaca cerpen di depan Ayah dan televisi dengan siaran sepak bola yang bising.

Untuk melihat mayat bertato itu, Sawitri cukup membuka jendela samping rumahnya dan menengok ke kanan. Ia harus membungkuk kalau ingin melihat mayat itu dengan jelas. Kalau tidak, pandangannya akan terhalang daun jendela. Ia harus membungkuk sampai perutnya menekan bibir jendela dan tempias sisa air hujan menitik-nitik di rambutnya dan juga di sebagian wajahnya.

Sumpah, sesuatu di dalam diri saya menuntut agar segera berhenti membaca. Sesuatu yang lain memaksa mata saya tetap mengeja kata demi kata. Rasa penasaran meletup-letup, sementara rasa takut kian menyentak-nyentak. Saya malah sempat menoleh ke jendela.

Pada akhirnya rasa penasaranlah yang menang.

Kemudian, saya kembali menyimak si juru cerita berkisah tentang Sawitri yang merasa bahwa mata mayat-mayat yang tergeletak di ujung gang begitu banyak bercerita.

Malahan Sawitri merasa sepasang mata mayat-mayat itu berteriak bahwa mereka belum mau mati, masih ingin kelonan dengan istri, masih ingin mengecup kening atau membelai rambut anak-anak, dan mata mereka membeliak bak berteriak menolak takdir.

Sementara itu, tetangga-tetangga Sawitri bergembira setiap kali melihat mayat bertato tergeletak di mulut gang. Sawitri tidak ikut-ikutan mengerumuni mayat. Ia tetap di dalam rumah mendengar apa saja yang dipercakapkan oleh tetangganya.

Mereka berteriak-teriak sambil mengerumuni mayat yang tergeletak itu meskipun kadang-kadang hujan belum benar-benar selesai dan anak-anak berteriak hore-hore.

"Lihat! Satu lagi!"

"Mampus!"

"Tahu rasa dia sekarang!"

"Ya, tahu rasa dia sekarang!"

"Anjing!"

"Anjing!"

Kadang-kadang mereka juga menendang-nendang mayat itu dan menginjak-injak wajahnya. Kadang-kadang mayat itu mereka seret sepanjang jalan ke kelurahan sehingga wajah orang bertato itu berlepotan lumpur karena orang-orang kampung menyeret dengan memegang kakinya.

Bayangkan bagaimana orang-orang yang semula takut dan ngeri melihat preman, tiba-tiba bisa berpesta pora merayakan kemerdekaan dengan menendang-nendang atau menyeret-nyeret mayat "si juru ancam" yang selama ini menghantui hidup mereka.

Bayangkan bagaimana orang-orang kampung memperlakukan mayat dengan sesuka hati selayaknya mereka memperlakukan mainan, menjadikannya tontonan dan bahan cemoohan, lalu mensyukuri hilangnya nyawa orang lain.

Bayangkan bagaimana rasa kemanusiaan orang-orang terkikis dan tergantikan oleh kebencian, sampai-sampai mereka menyeret-nyeret sepasang kaki mayat di sepanjang jalan menuju kelurahan. Mereka abai pada belas kasihan. Mereka tidak peduli pada kemungkinan si mayat punya keluarga, bisa istri bisa anak.

Orang-orang yang semula dikungkung oleh rasa takut lalu merasa bebas lepas karena yang ditakuti sudah mati, kemudian kehilangan cinta kasih--sesuatu yang tadinya terasa sangat jelas dan mereka junjung tinggi--menjadi asing dan meninggalkan hati nurani mereka. Persis seperti yang disitir Heidegger. Dalam rasa cemas, seseorang mengalami eksistensinya yang lain.[1]

Sekalipun begitu, saya lebih tertarik pada kesunyian Sawitri. Ia perempuan yang setia pada kasih sayang. Ia tidak menyumpahi, mencaci maki, apalagi menghina dina si mayat. Ia bertahan di dalam rumahnya dan mengenang-ngenang gambar yang dirajah pada tubuh mayat-mayat.

Sawitri merasa nasib mereka lebih buruk dari binatang yang disembelih. Mayat-mayat itu tergeletak di sana dengan tangan dan kaki terikat jadi satu ... Lubang-lubang peluru membentuk sebuah garis di punggung dan dada, sehingga lukisan-lukisan tato yang indah itu rusak.

Sawitri kadang-kadang merasa penembak orang bertato itu memang sengaja merusak gambarnya. Sebenarnya mereka bisa menembak hanya di tempat yang mematikan saja, tetapi mereka juga menembak di tempat yang tidak perlu.

Mata saya tetap berkelana dari kata ke kata, dari kalimat ke kalimat, hingga tiba di akhir cerita. Saya ingin bangkit dan berjalan ke luar kamar, tetapi punggung saya seakan terpacak ke kasur. Bunyi hujan di luar kamar begitu deras. Titik hujan di genting begitu derau.

Begitulah pengalaman saya berjumpa untuk kesekian kalinya dengan Papa Seno. Tidak. Papa Seno tidak sekadar mengisahkan kepedihan Sawitri yang kehilangan Pamuji, tetapi sekaligus mengeluhkan sikap penembak misterius yang main dor begitu saja seolah-olah nyawa preman bertato sama sekali tidak berharga.

Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Ingatan saya menyimpan dengan baik enam kata itu. Papa Seno yang mengatakannya, beliau pula yang melakukannya. Semacam satunya kata dan tindakan. Semacam menyatunya kata dan karya. Beliau tetap berbicara lewat sastra.

Bagi saya, membaca sebuah cerpen berarti menyelami tanggapan si cerpenis terhadap sesuatu. Dengan kata lain, cerpen merupakan tanggapan seorang cerpenis terhadap dunia di sekitarnya. Adapun Bunyi Hujan di Atas Genting merupakan tanggapan Papa Seno atas "si petrus".

Empat tahun lalu, setelah merampungkan Bunyi Hujan di Atas Genting, saya ingin sekali bertemu langsung dengan Papa Seno. Ya, bertemu langsung. Dua hari lalu, Selasa (7/8/2018), harapan empat tahun lalu itu dikabulkan oleh kenyataan.

Akhirnya saya bisa bertemu beliau, menyalami tangan beliau, bercakap-cakap dengan jarak hanya dibatasi sebuah meja, dan saya gugup sekali. Hawa sejuk di ruangan beliau di gedung rektorat IKJ ternyata tidak membantu apa-apa. Tetap saja keringat dingin menitik di kening saya.

Padahal, saya punya aneka rupa pertanyaan buat Papa Seno. Ceritakanlah padaku tentang ketakutan. Saya ingin seperti Alina menanyakan hal sama kepada Papa Seno, tetapi saya tidak bisa berkata apa-apa hingga lima menit pertama berlalu. Saya lebih banyak menunduk dan mendengar kata-kata beliau yang mengalir seperti air. Saya suka tawa lepasnya. Sejuk dan menyejukkan.

Saya masih gugup. Padahal saya ingin sekali menanyakan bagaimana nasib Pamuji dan mempertanyakan mengapa belum ada kelanjutan cerpen Bunyi Hujan di Atas Genting.

Saya ingin pula menanyakan bagaimana beliau memindahkan fakta atau peristiwa ke dalam cerita. Saya ingin mempertanyakan apakah beliau tidak takut menulis cerita sarat kritik pada orde yang dikomandani oleh seorang tiran.

Tetapi rasa gugup menguapkan nyali dan pertanyaan-pertanyaan yang saya susun sebelum menemui beliau akhirnya tidak berarti apa-apa.

Memang saya tidak gagap ketika menjawab pertanyaan beliau "apa yang dapat saya bantu", tetapi rasa gugup masih terasa. Entah mengapa, tawa lepas beliau membuat saya berasa tenang.

Mengalirlah cerita tentang Kelas Menulis Fiksi yang digelar oleh Katahati. Dan, gugup kembali melanda hati tatkala saya meminta kesediaan beliau untuk menjadi pemateri.

Empat tahun menanti akhirnya terbayar tunai. Setengah jam di ruangan beliau ternyata sungguh menyenangkan. Percakapan ringan berakhir sesuai harapan. Beliau setuju mengisi materi di Kelas Menulis Fiksi dengan tema Seni Menata Cerita.

Kemudian saya tergelitik untuk membuka jendela, menengok ke kanan, menatap mulut gang, dan berharap semoga tidak ada mayat bertato yang tergeletak di situ.

Saya tetap menyanyikan lagu Ibu Sud ketika dada saya bergemuruh. Pada akhir Agustus nanti, saya akan menjadi moderator dan duduk di samping Papa Seno--yang bertindak selaku pemateri. Akan tersedia banyak waktu bagi saya untuk menanyakan banyak hal kepada beliau.

Ah, tidak. Saya ingin menanyakan satu hal saja. Apakah Pamuji dan Sawitri bertemu lagi?

Amel Widya

Rujukan Tulisan:

1. Martin Heidegger, Being and Time, hlm. 231, Herper & Row (New York, 1962).

2. Seno Gumira Ajidarma, Penembak Misterius: Kumpulan Cerita Pendek, hlm. 15-24, Galangpress (Yogyakarta, 2007)