Saat itu depresi besar melanda belahan dunia Eropa. Jatuhnya bursa saham di New York berujung pada krisis ekonomi yang berkepanjangan. Lebih dari 9.000 bank gulung tikar, dan jutaan orang kehilangan tabungan mereka. Harga komoditas pun anjlok, diperkirakan volume perdagangan dunia turun hingga 50%. Gelombang pengangguran dan kemiskinan pun melanda di berbagai belahan dunia Eropa. Tak terkecuali di Jerman. Pada akhir 1930 angka pengangguran di Jerman mencapai hampir 4 juta.

Di tengah situasi semacam inilah, banyak orang yang bergabung dengan kelompok-kelompok ekstrim. Salah satunya; kelompok Nazi. Dan Hitler hadir di situasi yang tepat, depresi ekonomi dan kalahnya Jerman dalam perang 10 tahun yang lalu, membuat banyak rakyat Jerman memendam amarah yang diliputi rasa iri dan sakit hati. Terhadap keadaan di dalam negeri, mereka marah karena ketimpangan sosial dan kemiskinan yang tak teratasi.

Hitler hadir dengan imaji "kebesaran bangsa Arya", menjanjikan kepada mereka yang marah dan kecewa; sebuah kehidupan yang lebih baik, Jerman baru yang gilang-gemilang serta menuding orang Yahudi dan komunisme sebagai biang kerok dan kambing hitam. Dengan berbagai propaganda dan mitos politik, Hitler berhasil menyuntikan "ketakutan" di benak masyarakat Jerman, dengan menampilkan orang asing (orang Yahudi) dan komunis sebagai "setan", sedangkan Hitler ditampilkan sebagai penyelamat. Dan taktik ini sukses besar.

Hitler berhasil memikat banyak orang. Tak lama, pada pemilu tahun 1932, Nazi memperoleh 33 persen suara, lebih banyak daripada partai mana pun. Hingga Januari 1933, Hitler ditunjuk sebagai kanselir, kepala pemerintahan Jerman, dan banyak orang Jerman yang meyakini bahwa mereka telah menemukan sang penyelamat bagi bangsa mereka. Namun justru pemerintahan kediktatoranlah yang mereka peroleh. Dan Hitler adalah sejarah kegelapan bangsa Jerman, dimana pembataian jutaan manusia dilakukan tanpa rasa bersalah, sendi-sendi masyarakat hancur dan sehari-hari masyarakat hanya dicekoki fantasi dan demagogi.

Telaah terkenal yang ditulis Barrington Moore Jr menyebutkan bahwa pendukung utama Nazi yakni mereka yang datang dari pedalaman, terutama mereka; para penganggur dan anggota masyarakat kelas bawah (pemilik toko kecil, pegawai rendah, pengrajin, dan petani). Mereka tak banyak tahu bahwa sejatinya Hitler adalah seorang diktator yang didukung bisnis besar. Namun nasi sudah jadi bubur, demokrasi dibunuh oleh anak tirinya sendiri: kediktatoran Hitler.

Puluhan tahun kemudian, apa yang dipraktikan Hitler ternyata kembali bergulir. Pasca krisis 2008, banyak warga Amerika yang kehilangan pekerjaan; sekitar lebih dari 32 juta penduduk menganggur, harga barang meningkat, dan banyak perusahaan besar yang gulung tikar. Amerika didera situasi sulit. Di tengah situasi ini, munculah sosok Donald Trump, yang membawa gagasan tentang "America Great", "America First", menjanjikan kembali kebesaran Amerika serta menuding para imigran sebagai kambing hitam segala krisis selama ini.

Trump menuduh para pendatang telah mengambil pekerjaan yang seharusnya untuk warga AS pada umumnya, terutama kalangan kulit putih. Bahkan Trump ingin membangun tembok agar para imigran sulit memasuki wilayah Amerika Serikat. Dan gagasan Trump berhasil menarik simpati banyak orang, terutama mereka yang tinggal di pedesaan, kelas pekerja kulit putih, para penganggur, pemilik toko kecil, merekalah yang selama ini merasa ditinggal oleh kalangan mapan, yang ingin suara mereka didengar.

Tindakan Trump yang kerap mencibir lawan politiknya, bertemu dengan kemarahan rakyat AS yang sudah tak ingin lagi melihat kelompok mapan berada di panggung politik AS. Sehingga bagi mereka, Trump adalah alternatif dan mewakili perasaan mereka. Secara mengejutkan, Trump didapuk jadi Presiden, ia menang telak atas lawannya; Hillary Clinton. Namun pasca kemenangan Trump, Amerika berada di ambang perpecahan dan konflik sosial.

Tetapi hal semacam itu tak hanya terjadi di Amerika. Di Indonesia, ketimpangan yang begitu ekstrem membuat banyak orang hidup dirundung kecemasan dan pesimisme. Pada tahun 2016, sebanyak 1 persen individu terkaya menguasai hampir separuh 49 persen total kekayaan. Kekayaan mereka jauh lebih besar dari total kekayaan 40 persen penduduk termiskin yang jumlahnya sekitar 100 juta orang[1].

Melihat kondisi ini, banyak orang yang bingung, melihat kemiskinan yang akut di tengah-tengah kekayaan Indonesia yang demikian melimpah. Maraknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan para pejabat dan elit, melihat pelanggaran yang dilakukan orang kaya tanpa dihukum. Sedangkan di sisi yang lain orang miskin ditangkap tanpa melakukan kejahatan yang berarti, membuat mereka semakin pesimis, bahkan marah dan kecewa.

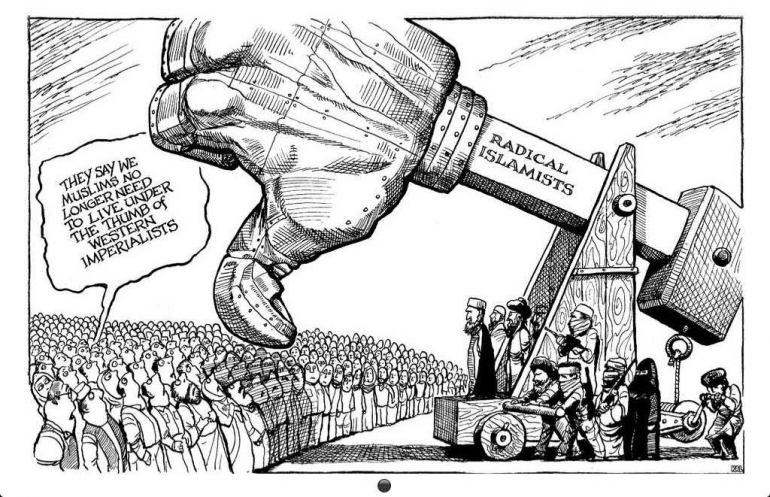

Bagi mereka, situasi semacam ini adalah situasi "ketiadaan moral". Situasi tanpa hati nurani, dimana elite-elite kaya dan kuat memanipulasi sistem demi keuntungan mereka. Bak gayung bersambut, konstruksi realitas semacam inilah yang kemudian bertemu dengan arus gerakan islam transnasional yang mengusung ide "khilafah islamiyah". Kemiskinan dan keterbelakangan, membuat mereka dengan mudah menerima penjelasan praktis tentang perubahan radikal melalui konsepsi "khilafah islamiyah", ditengah posisi mereka yang marginal dan anomali sosial. Ide "khalifah islamiyah" dianggap sebagai sebuah jawaban ditengah kerumitan kondisi, dengan menuding mereka kelompok non-islam, Yahudi Israel-Zionis, dan kaum kafir sebagai biang kerok dan kambing hitam, hal ini semakin mensimplifikasi persoalan, namun mudah diserap oleh sebagian kalangan.

Lebih jauh, Vedi R. Hadiz[2] menjelaskan munculnya gerakan islam radikal memiliki anatomi sosial akibat kondisi ekonomi-politik tertentu, yakni petani atau kelas pekerja yang miskin karena tergerus oleh proses industrialisasi, kelas menengah yang terdidik tetapi tak memiliki pekerjaan, dan pengusaha kecil yang modalnya kalah kompetitif oleh hasil oligarki antara negara orde baru dan pasar. Mereka yang termarjinalkan ini akhirnya melahirkan kekecewaan yang bersinergi dengan basis sosial mereka sebagai seorang muslim, sehingga melahirkan gagasan untuk merebut peran negara "populisme" dengan basis "ketakwaan".

Namun terlalu naf jika mengatakan bahwa meluasnya gerakan islam radikal hanya semata-mata akibat kondisi sosial yang menjerat mereka. Gerakan ini semakin meluas akibat adanya "ketegangan struktural", yakni terpecahnya kelompok elit, yang menciptakan adanya ketegangan diantara kelompok elit itu sendiri baik yang disebabkan oleh konflik politik maupun persaingan bisnis. Sehingga menciptakan "opisisi" yang gencar mencari dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap lawan politik mereka.

Dari sinilah kemudian terjalin hubungan "simbiosis mutualisme", dimana elit oposisi membutuhkan instrumen dan gerakan massa untuk mengganggu kekuasaan lawan politik mereka. Sedangkan "gerakan islam politik" membutuhkan ruang dan sphere of influence yang semakin luas. Situasi inilah yang kemudian memberikan struktur kesempatan politik bagi gerakan islam politik untuk melakukan mobilisasi massa dan memperluas pengaruhnya diberbagai ruang publik.

Fenomena terpecahnya kelompok elit ini sejalan dengan berubahnya struktur politik Indonesia, yakni dari "oligarki sultanik" yang ditandai dengan rezim otoritarianisme orde baru, menjadi "oligarki liar" yang seringkali orang menyebutnya sebagai rezim transisi demokrasi, yang menciptakan "fragmentasi kekuatan politik", fragmentasi elit dimana diantara penguasa oligarki itu sendiri saling berseteru, bersaing dan berebut kekuasaan untuk mempertahankan dan akumulasi kekayaan mereka.

Tanpa terbentuknnya koalisi strategis bersama penguasa oligarki yang sedang berseteru, gerakan islam politik itu sendiri akan berhenti sebagai gerakan moral bukan sebagai gerakan politik yang mampu melakukan mobilisasi massa secara massif dan memberi arti penting dalam konstelasi politik nasional. Untuk itu, sangat diragukan apabila gerakan islam politik mampu merebut kekuasaan akan benar-benar menerapkan "syariat islam" sebagai pedoman perilakunya. Pasalnya, dalam sejarah pun munculnya gerakan Islam sebagai kekuatan politik adalah transformasi dari kekuatan ekonomi saudagar muslim yang ditujukan untuk melawan hegemoni kekuatan ekonomi Cina dan kolonial di pasar lokal.

Ia diawali oleh inisiatif pedagang-pedagang muslim untuk melindungi kepentingan dagang mereka dari ekspansi pedagang Cina dan bisnis kolonial yang membuat mereka sadar bahwa untuk mengalahkan lawan bisnis harus dengan persatuan, yang kemudian terbentuklah "Sarekat Islam". Maka besar kemungkinan menjadi lanyaknya seperti Hitlet dan Trump, dimana ujaran kebesaran, kedidayaan, dan keindahan di sebuah masa hanya ilusi dan demogogi semata.

---

[1] "Menuju Indonesia Yang Lebih Setara": Laporan Ketimpangan, Infid-Oxfam 2017

[2] Hadiz, Vedi R. (2010). 'Political Islam in Post-Authoritarian Indonesia.' CRISE, Working Paper, Vol. 2.