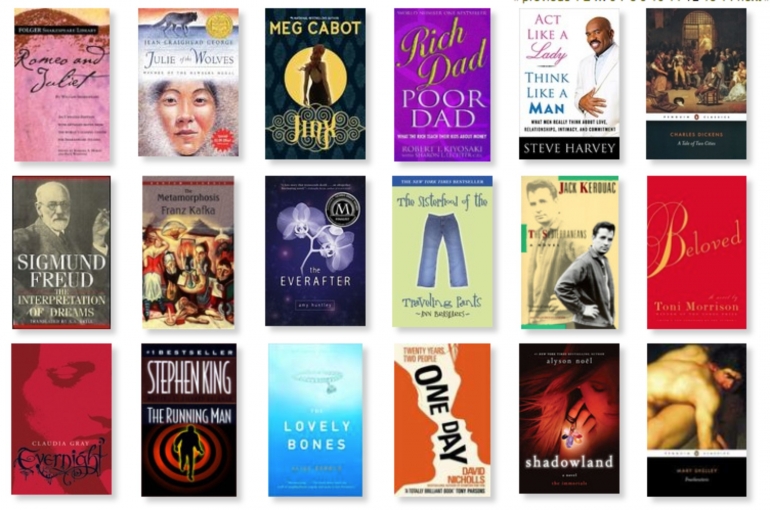

Novel-novel Young Adult (Foto: Shannona Thompson)

Beberapa waktu lalu, kala novel-novel teen romance atau young adult (biasa disebut teenlit, mengacu pada label TeenLit milik PT Gramedia Pustaka Utama) mulai naik daun, muncul satu pertanyaan penting. Ini berkaitan dengan usia senioritas pengarang, karena ada beberapa pengarang young adult (YA) yang sudah tidak lagi remaja. Ada yang pada akhir 20-an atau bahkan paruh kedua usia kepala tiga.

Pertanyaan penting itu berkaitan dengan masalah “penguasaan materi”. Apakah para penulis yang sudah pada senior itu masih bisa meng-capture geliat kehidupan remaja terkini pada saat buku bersangkutan dirilis? Masa remaja mereka berlangsung satu atau dua dekade sebelumnya, sementara remaja terkini sudah beda jauh dalam hal-hal yang serba up to date, sejak dari diksi bahasa gaul, current affairs yang diobrolkan, hingga idolatrika pada sosok-sosok panutan.

Maka dari itu, hanya remaja itu sendiri yang bisa melakukan, karena mereka tengah mengalami. Mereka menjadi saksi hidup, dan berbagai kejadian sedang berlangsung. Maka tak heran, pada fajar kemunculan Teenlit GPU sekitar tahun 2004, beberapa pengarang yang meroket (Dyan Nuranindya dan Maria Ardelia) masih berusia remaja, di kisaran umur belasan akhir.

Dan pada sisi yang lain, para penulis yang telah berumur 20-an ke atas juga merasa “tidak berhak” lagi menulis kisah remaja. Sebagian karena merasa sudah tak mampu lagi mencari koneksi imajinasi antara pengalaman masa remaja zaman mereka dengan era remaja saat ini. Sebagian lagi karena semata merasa lucu, mosok wong tuwa nulis teenager story?

Argumen dan paradigma itu kuat dari sisi proksimitas, alias kedekatan. Normally, kita memang merasa lebih leluasa menulis hal-hal yang dekat dengan diri kita. Mulai dari diri sendiri, dunia kerja dan aktivitas (wartawan nulis wartawan, dokter nulis dokter, polisi nulis polisi, etc.), pemahaman pikir (agamawan menulis religi, guru nulis tentang pendidikan), hingga jenjang generasi.

Kedekatan berarti penguasaan materi secara lebih maksimal. Pendalamannya nyaris tak perlu riset, karena cukup memungut dari ladang pengalaman atau kerangka referensi. Mirip dengan penulis cerita remaja yang masih remaja tadi, mereka tak perlu ke mana-mana untuk mencari bahan guna diceritakan atau untuk melengkapi cerita. Cukup memasukkan apa pun yang ada dalam aktivitas keseharian.

Namun fiksi bukan nonfiksi atau jurnalisme yang semua serba berdasarkan data dan fakta faktual. Dalam fiksi, kita punya imajinasi, yang sanggup melintasi atau bahkan membongkar batasan apa pun. Bersenjatakan imajinasi, nama-nama yang kita kenal sebagai penulis besar tidak menjulang berkat pendekatan proksimitas.

Apakah JK Rowling seorang sarjana sihir sehingga bisa nulls serial Harry Potter? Apakah Tom Clancy seorang praktisi intel sehingga menelurkan serial Bourne yang spektakuler itu? Dan apakah Dan Brown merasa risih menulis soal Kekristenan padahal dia bukanlah golongan “ulama”? Balik lagi, polanya mirip dengan topik bahasan diskusi kemarin soal fiksi diri sendiri, yaitu soal kemauan berekspansi.

Dan jika kita berkaca pada geliat sastra remaja dari luar, sebagian penulis yang merupakan spesialis genre YA bukanlah remaja. Justru malahan emak-emak. Tahu penulis Sisterhood of the Traveling Pants, yaitu Ann Brashares? Dia kelahiran 30 Juli 1967, dan novel fenomenal itu baru terbit tahun 2001. Ia mengerjakannya saat menapak usia kepala tiga.

Lalu ada Meg Cabot, yang lahir 1 Februari 1967. Usianya 33 tahun kala menerbitkan salah satu ikon novel YA paling tersohor di planet ini, yaitu The Princess Diaries. Lois Duncan malah sudah berumur 39 tahun saat merilis I Know What You Did Last Summer tahun 1973. Satu-satunya pengarang YA yang masih cukup muda saat memulai karier adalah Veronica Roth. Lahir tahun 1988, novel Divergent terbit 2011 saat ia berumur 23 tahun, tapi yang jelas ia sudah bukan remaja abege lagi.

Dan sebagaimana bidang keahlian seni lain, menulis juga butuh kecerdasan dan kematangan agar bisa mengasilkan karya yang berbobot. Itu tentu saja agak susah diharap bakal muncul dari penulis yang masih anak-anak—kecuali sebagian kecil yang berjenis wonderkid. Cerdas tok mungkin bisa, namun kematangan adalah hasil tempaan pengalaman dan proses belajar.

Karenanya, yang terjadi biasanya adalah polarisasi. Karya-karya teen romance dari para pengarang remaja digandrungi remaja namun diemohi kalangan generasi yang lebih senior. Content-nya dekat dengan dunia remaja namun kurang menghadirkan message yang layak ditelan. Sebaliknya, novel-novel YA karya para penulis senior diacungi jempol sesama senior karena keampuhan kualitas tema dan problematikanya, namun membikin dahi para ABG berkerut karena kerap dianggap terlalu membosankan, tidak lincah dan seksi.

Either way, hal apa pun yang membentuk fiksi sebenarnya bukanlah benda keramat. Sebagaimana kalau kita bisa saja (atau mau) lintas bidang dalam hal tema permasalahan cerita, hendak melakukan lintas senioritas generasi pun sah-sah saja. Memangnya kenapa jika penulis usia 40-an atau 50-an menulis roman remaja? Itu hanyalah pekerjaan, soal teknis, dan sama sekali tak berkaitan atau tak perlu dihubung-hubungkan secara personal dengan latar belakang diri.

Sekali lagi, imajinasi akan menjembatani semua perbedaan, semua jarak. Hal-hal lain yang kurang dimengerti karena perbedaan generasi adalah sama saja dengan hambatan yang dialami seorang Dan Brown yang pernah jadi musisi dan penyanyi ketika hendak menyusun karakter Robert Langdon yang seorang simbolog—tinggal diriset untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin.

Dan sebaliknya, para pengarang muda pun tentu bisa pula menulis cerita tentang orang-orang dewasa yang berusia jauh lebih senior. Ada kendala lebih gede tentu, berhubung belum pernah mengalami. Namun akurasi hanyalah soal teknis, yang bisa dirampungkan dengan cara yang sama, yaitu riset dan wawancara. Hambatan terbesarnya tak beda dari masalah penulis senior yang ingin menulis cerita remaja, yaitu “ora pantes” atau merasa tak pantas lagi.

Pada dasarnya, ketika pekerjaan dipandang murni sebagai pekerjaan, dan soal teknis semata soal teknis, maka tak ada batasan untuk berkelana ke mana saja. Toh menulis adalah kerja mental, bukan fisik. Dan dalam era digital seperti sekarang ini, riset pun lebih ke pekerjaan mental juga—bisa cukup sebatas Google dan Wikipedia. Tak perlu yang harus pakai traveling ke mana gitu, atau nongkrong di depan SMA untuk mengintip pola kehidupan ABG. Ntar bisa-bisa malah dikiran stalker!

Kita bahkan bisa berangkat cukup bermodal imajinasi. Lalu nanti setelah keseluruhan cerita jadi, tinggal melakukan fact and reality test, untuk tahu seberapa tepat olahan imajinasi kita dengan dunia real yang ada. Seharusnya, kalau “tenaga dalam” imajinasi kita ampuh, hasilnya tak akan berselisih jauh. Kalaupun ada gap, tak akan terjebak jadi tak logis, melainkan justru malah menciptakan realitas alternatif yang memperkaya.

Nah, berani mencoba?