Jika orang beragama namun yang muncul justru sikap keras, intoleran, curigaan, dan menelantarkan keluarga demi "jalan Tuhan", maka yang dibutuhkan saat itu bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa didekati dalam keadaan jiwa tergoncang alias sakit jiwa. Yang dibutuhkan dalam keadaan demikian adalah psikiater atau psikolog profesional. Dalam keadaan sakit jiwa, percuma saja mencari Tuhan. Tidak akan ketemu. Sembuhkan dulu sakit jiwanya, ntar kalau sudah pulih total, baru lanjutkan pencariannya. Memang, kadang pelik petualangan mencari Tuhan. Kadang sampai berdarah-darah. Padahal, Tuhan itu lebih dekat dibandingkan urat leher. Pertama-tama beragama bertujuan untuk menemukan diri dengan kemanusiaannya. Terlebih dahulu berupaya menyadari kedirian secara utuh dan menyeluruh, baru beranjak ke taraf yang lebih tinggi. Merenungkan dan mencari hakikat kebenaran Tuhan dengan penciptaaNya. Pada taraf tertinggi manusia akan menyadari kediriannya dan lingkungannya serta pada saat yang sama serasa menyatu dengan Tuhannya. Jika taraf 'penyatuan' ini gagal, misalnya, justru menjadi serba zuhud meninggalkan sama sekali hakikat kemanusiaan, menyiksa diri dan unsur kenafsuan manusia, maka level taraf tertinggi telah gagal dicapai. Sadari dengan cepat lalu balik lagi ke awal. Tak mengapa. 'Penyatuan' itu sendiri tidak bermakna menisbikan diri sendiri. Masing-masing tetap bereksistensi, tidak saling menyerap atau melumpuhkan. Berbeda dengan 'kesatuan', masing-masing unsur sudah bersatu dan sulit dikenali lagi. Karena 'penyatuan' tetap memperkuat eksistensi bagian-bagian, maka sikap pikir yang dikembangkan adalah pola berpikir kritis. Jika kedirian harus diserahkan utuh bulat-bulat pada Tuhan, sampai hangus tak bersisa, meledak bersama bom, maka pola pikir kritisnya akan bermain--ini tidak benar. Tuhan membiarkan ciptaanNya tetap bereksistensi. Yang satu tidak memenjarakan yang lain (anti-monisme). Percintaan yang mesra tapi rasional tidak akan menjadikan pasangan sebagai foto copy diri sendiri. Masing-masing tetap bereksistensi. Mentang-mentang suami tidak suka menghisap asap rokok, langsung main ultimatum bahwa si istri harus menghentikan kebiasaannya. Alih-alih mengultimatum, si suami akan mengatakan dengan mesra bahwa ia tak suka asap rokok. Akan tetapi, jika istri tetap juga mengambil sebatang rokok, maka si suami yang hebat akan membantu menyalakan rokok istrinya. Ha-ha-ha, ini filsafat film Hongkong yang dibintangi Simon Yam, lupa judulnya. [caption id="attachment_187935" align="aligncenter" width="537" caption="Albert Camus (1913-1960) dengan rokoknya. Orang hebat punya gaya! Sumber: libcom.org "][/caption] Soal manusia mencari eksistensi diri, Rene Descartes (1596-1650) memunculkan formula terkenal "cogito, ergo sum" (aku berpikir, karena itu aku ada). Andre Gide (1869-1951) menyusul berteriak lantang, "Saya merasa, karena itu saya ada!". Tak mau kalah, sebagai pamungkas, Albert Camus (1913-1960), setelah batuk-batuk sebentar, berkata "saya memberontak, karena itu saya ada". Intinya, manusia harus terus mencari eksistensialitasnya guna menjadi (becoming). Hanya saja melulu pencarian eksistensialitas manusia dengan mengesampingkan kecenderungan spiritual dan metafisis manusia juga akan gagal menemukan keutuhan manusia dalam penyatuan dengan semesta dan penciptaNya. Salah-salah bisa jadi ateis seperti Martin Heidegger (1889-1976), Jean-Paul Sartre (1905-1980), dan F.W. Nietzche (1844-1900). Manusia butuh lebih maju lagi guna menemukan esensi dirinya, lingkungannya dan Tuhannya. Maka, seperti dikatakan Ali Shariati (1996: 49-82), bahwa betapa pentingnya tetap mempertahankan pikiran dan jiwa pemberontak dalam diri guna membangunkan stabilitas pencarian ke arah menjadi (becoming) manusia. Tanpa sikap kritis untuk memberontak manusia akan beku, termasuk dalam beragama, terkurung dalam setidaknya empat penjara pengungkung kemajuan manusia: alam, masa lalu (sejarah), masyarakat, dan ego diri sendiri. Bersabda Ali Shariati (1933-1977),

Agama sering dipaksakan atau diindoktrinasikan, tetapi seorang yang telah mengerti dan memperoleh kebenaran tentang masyarakatnya akan menggunakan kemampuan iradahnya untuk memilih atau menolak suatu agama secara sadar. Ia tidak akan membiarkan dirinya didominasi oleh suatu agama atau oleh faktor-faktor sosial dan kultural lainnya, berhubung ia sudah memahami bahwa apa yang dianggap lestari dan suci hanyalah fenomena yang dapat ditanyakan kembali, dikecam, ditentukan, dipilih-pilih, atau malahan dilemparkan dan dilupakan saja.

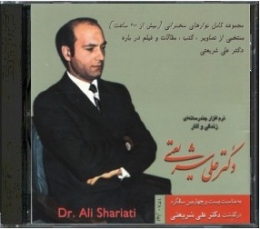

Agama sebagai realitas kebudayaan potensial menjadi penjara manusia, penjara ke-2 (sejarah) dan ke-3 (masyarakat). Untuk terbebas dari penjara no 1-3 dengan senjata ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk membebaskan diri dari penjara ke-4 (ego) adalah dengan jurus cinta, pengorbanan diri. Setidaknya demikian tesis Ali Shariati. Sehingga ada yang mengatakan di atas agama ada cinta. [caption id="attachment_187936" align="aligncenter" width="286" caption="Cendekiawan, sosiolog agama, asal Iran Dr. Ali Shariati, Sumber: iranianmovies.com"]