Dua orang teman pengguna Facebook memberikan pendapat yang berbeda tentang reaksi masyarakat atas banjir besar di Jakarta beberapa waktu lalu. Teman pertama bercerita tentang banyaknya hujatan kepada Gubernur Jakarta karena tidak sigap menangani banjir.

Sebaliknya, teman kedua bercerita tentang luapan simpati dan pujian masyarakat kepada Gubernur karena sangat tanggap terhadap kebutuhan para korban banjir.

Kedua teman saya itu adalah pengguna aktif Facebook tapi mereka dijejali dengan opini-opini yang berbeda oleh Facebook. Teman pertama lebih banyak melihat reaksi negatif, sedangkan teman kedua lebih banyak melihat reaksi positif.

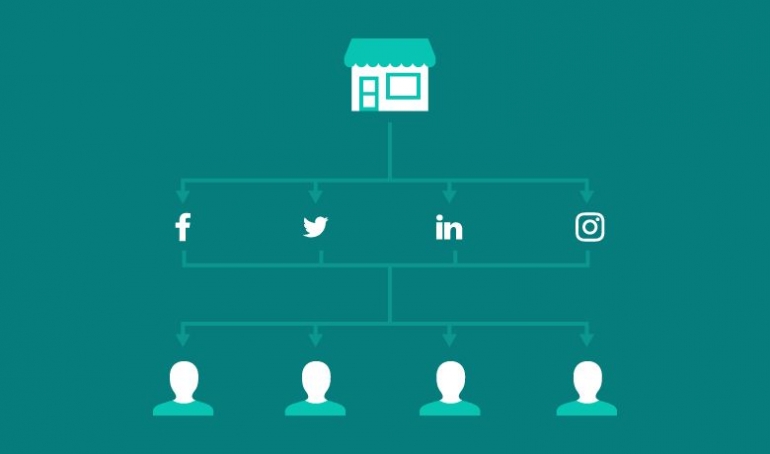

Perbedaan itu dimungkinkan karena media sosial seperti Facebook menggunakan sistem algoritma untuk mengumpulkan data-data dari tiap pengguna seperti kencederungan untuk "like", "comment" and "share". Berdasarkan data-data tersebut, Facebook kemudian menghadirkan postingan-postingan paling sesuai dengan minat setiap setiap pengguna.

Kaca Mata Kuda

Eli Pariser, penulis buku Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You (2011), mengatakan bahwa sistem algoritma di internet menciptakan "gelembung" yang membuat para pengguna terisolasi secara intelektual. Setiap pengguna diarahkan untuk melihat dunia dari perspektif kelompoknya sendiri dan semakin sulit membuka pikiran pada perspektif lain. Karena itu dia menyebut sistem algoritma tersebut sebagai filter bubble (gelembung saringan).

Selain menyaring postingan-postingan di linimasa pengguna, metode penyaringan melalui algoritma tersebut juga mengarahkan pengguna media sosial untuk berinteraksi dengan pengguna lain yang memiliki minat, pandangan dan kecenderungan sama dengannya. Maka para pengguna cenderung melihat suatu persoalan dari satu arah, persis seperti kuda yang dipasangkan kaca mata sehingga hanya bisa melihat lurus ke depan dan tak bisa menoleh ke sisi lain.

Pertikaian berkepanjangan di media sosial tentang banjir Jakarta membuktikan peringatan para pemerhati media bahwa gelembung saringan akan membuat fragmentasi masyarakat semakin dalam.

Kita baru saja menyaksikan bagaimana pertikaian antara kelompok pro dan kontra tersebut akhirnya merembet ke dunia virtual, melalui unjuk kekuatan dua kelompok masyarakat di Balai Kota kemarin. Maka gelembung-gelembung itu tidak hanya terbentuk di jagat maya, tetapi juga di dunia nyata.

Keputusan CEO Air Asia, Tony Fernandes, menutup akun media sosialnya baru-baru ini sebagaimana dilaporkan Kompas.com, didorong oleh kesadaran semakin berbahayanya media sosial sebagai sarana memproduksi sekaligus mendistribusikan kebencian dan permusuhan.

Bahkan orang-orang terdidik dengan tingkat literasi media relatif lebih baik, turut meningkatkan ancaman bahaya tersebut karena saringan di media sosial cenderung juga membuat mereka terisolasi sehingga hanya mendapatkan pasokan informasi yang sesuai dengan minat, idiologi dan perspektif mereka sendiri.

Ilusi Demokrasi Deliberatif

Metode penyaringan di media sosial pada awalnya dirancang untuk memudahkan pendistribusian iklan yang sesuai dengan minat pengguna (targetted ads). Barangkali para perangcang metode tersebut tidak memikirkan konsekuensi yang akan timbul di kemudian hari.

Karena itulah bahaya gelembung saringan tersebut tidak pernah disuarakan para aktivis demokrasi pada masa-masa awal kemunculan media sosial.

Alih-alih, mereka memprediksi media sosial akan menjembatani terbentuknya ruang publik baru di mana persemaian ide dan pertarungan gagasasan berlangsung secara organik tanpa intervensi para elit sebagaimana sering terjadi di media-media konvensional.

Dengan kata lain, media sosial sempat memunculkan harapan akan berlangsungnya demokrasi deliberatif yang sesuai dengan gagasan Filsuf Jerman, Jurgen Habermas.

Ruang publik dalam demokrasi deliberatif, sebagaimana digambarkan Jurgen Habermas, mesti menjadi tempat adu gagasan, bukan adu kekuatan massa. Keputusan dihasilkan bukan berdasarkan jumlah suara atau massa pendukungnya, tapi berdasarkan diskursus publik yang menguji gagasan mana yang terbaik. Cita-cita ini lebih terdengar sebagai sebuah utopia atau ilusi sekarang.

Praktek penyaringan di media sosial tidak memungkinkan terjadinya adu gagasan. Mayoritas pengguna telah diarahkan sedemikian rupa untuk menerima atau mendukung gagasan tertentu. Gelembung saringan memperkecil kemungkinan para pengguna membuka pikiran pada gagasan-gagasan lain yang bertentangan dengan kelompoknya.

Maka media sosial semakin identik juga dengan pertarungan kekuatan massa dan massa tidak perlu memahami dengan baik apa yang mereka bela atau perjuangkan. Semua hanya mengikuti komando.

Praktek ini akan terus berlangsung karena para politisi semakin doyan memamfaatkan celah di media sosial untuk mendoktrin masyarakat dengan propoganda-propoganda terselubung. Sayangnya, mayoritas pengguna media sosial terutama di Indonesia tidak menyadari bahwa mereka hanya bidak-bidak dari perang proksi para elit politik.