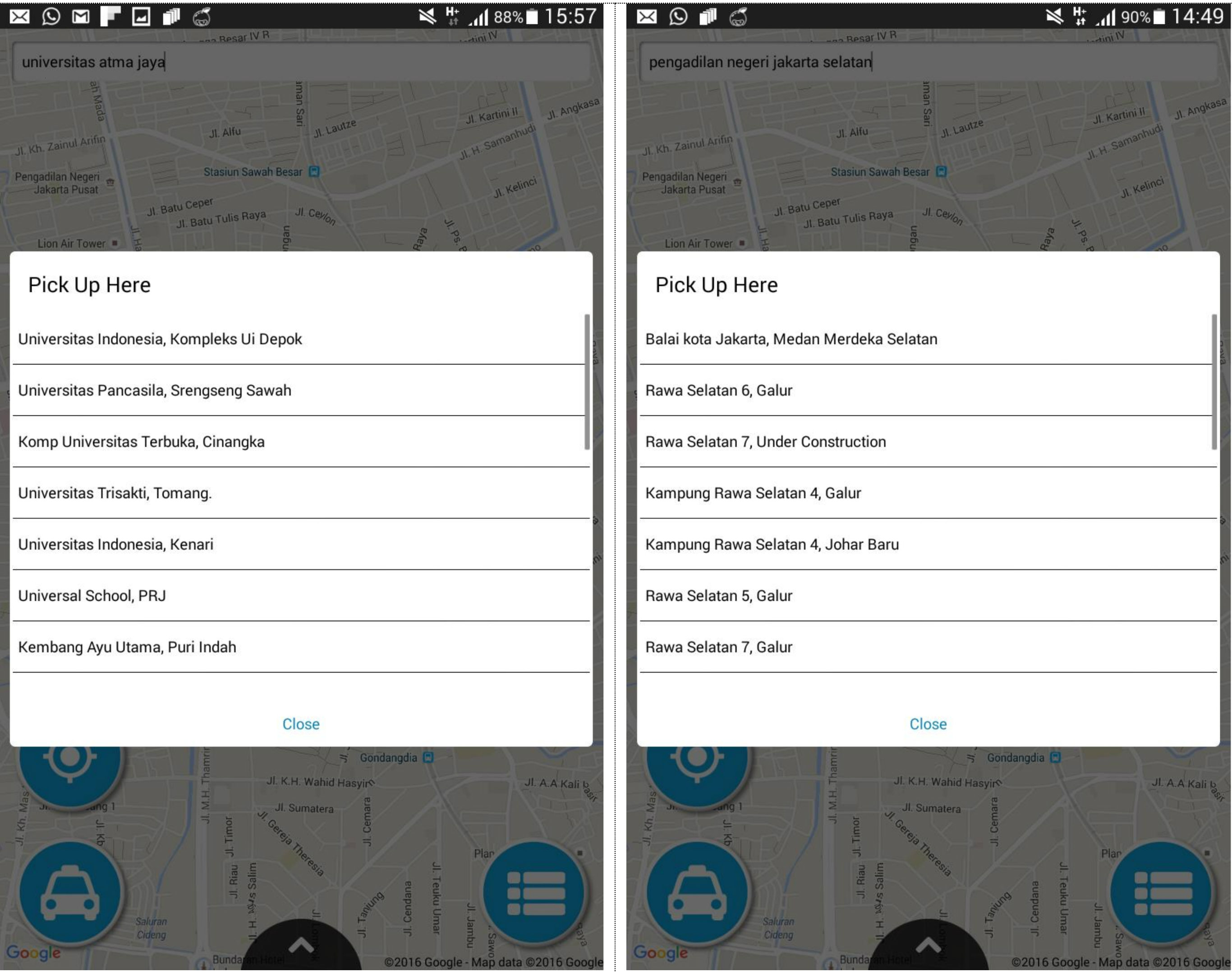

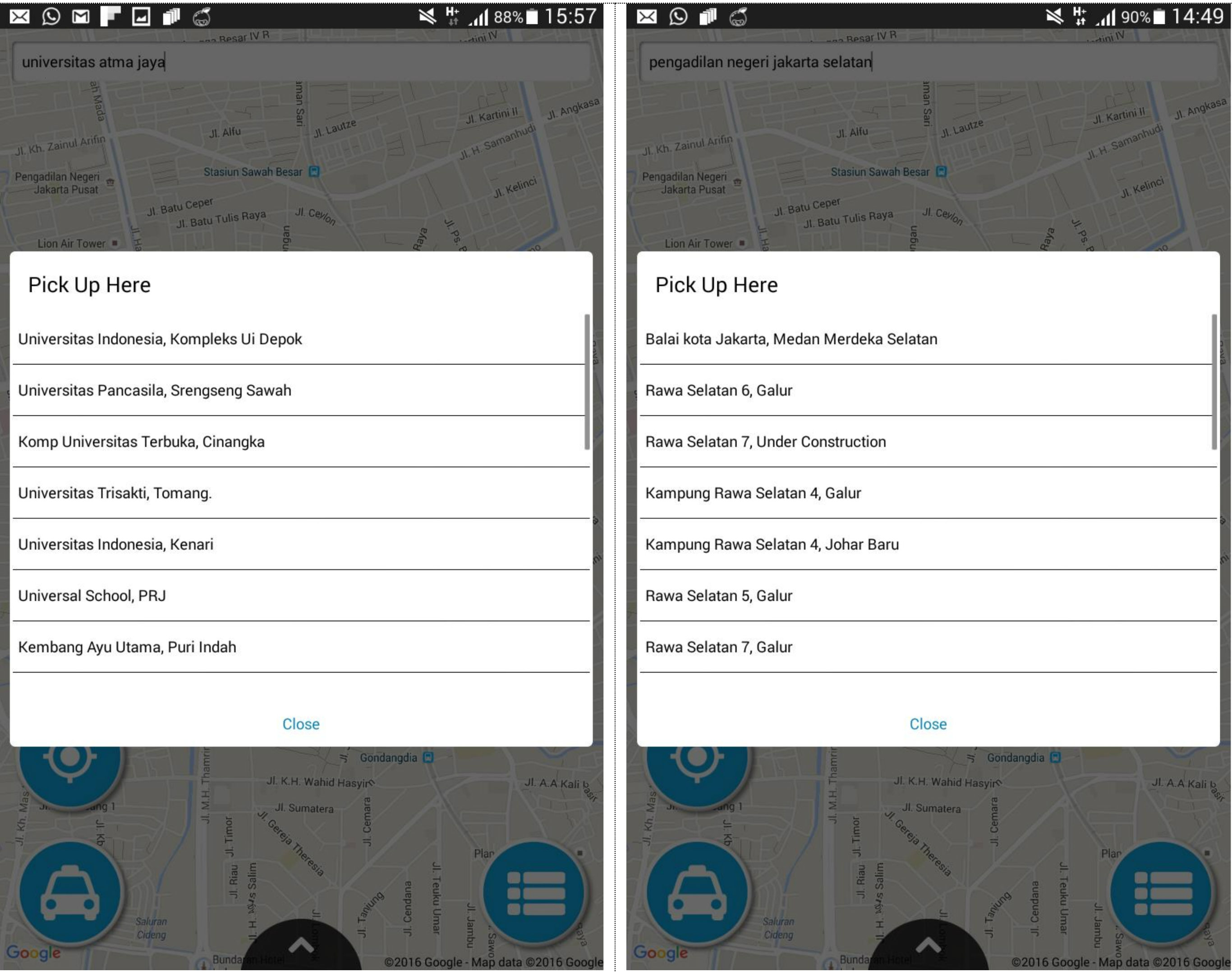

[caption caption="Hasil pencarian aplikasi pemesanan taksi My Blue Bird saat saya mencoba mencari lokasi ‘universitas atma jaya’ dan ‘pengadilan negeri jakarta selatan’ pada hari ini (tanggal 15 Maret 2016)"][/caption]

“Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black.” – Henry Ford

Keputusan seseorang untuk menggunakan suatu produk atau memilih pemimpin politik bisa didasari oleh rasa terpaksa atau ketulusan hati. Rasa terpaksa biasanya tumbuh di tengah-tengah keterbatasan pilihan. Di sisi lain, ketulusan tumbuh di tengah-tengah tersedianya berbagai pilihan.

Orang-orang yang terpaksa dalam memilih biasanya tidak loyal terhadap pilihannya begitu alternatif lain bermunculan. Dalam situasi ini biasanya produsen barang atau entitas politik terkait marah dan mencerca kompetitornya. Mereka marah karena merasa konsumen/konstituen ‘kepunyaannya’ tiba-tiba direbut oleh pihak lain.

Rasa Posesif

Terlepas dari rasa posesif kita, taraf kepemilikan terhadap sebuah benda bisa diukur dari berapa besar kita dapat mengontrolnya. Dalam konteks ini, memiliki rasa posesif yang berlebihan bisa dianggap irasional.

Sebagai contoh, mengontrol sebatang pensil tentu tidak sesulit mengontrol seekor kelinci. Sepertinya siapapun tidak akan mengalami kesulitan dalam melempar atau memutar-mutar sebatang pensil. Beda halnya dengan seekor kelinci―Kalau kita membebaskan kelinci peliharaan keluar rumah pada siang hari, kemungkinan dia tidak akan pulang dengan sendirinya pada sore hari. Dalam skenario kelinci ini, mempercayai bahwa kelinci tersebut akan pulang dengan sendirinya dapat dianggap irasional.

Ya, beberapa benda memang lebih sulit untuk dikontrol dibanding yang lainnya. Bila kita berbicara tentang makhluk hidup seperti kelinci dan manusia, maka kita akan dihadapkan dengan dorongan insting dan psikologis masing-masing individu yang, sebagian,[1] tidak dapat dikontrol.

Kurangnya kontrol dapat diatasi dengan pembatasan ruang gerak, terlepas dari apakah hal tersebut etis. Daripada mengharapkan seekor kelinci pulang dengan sukarela, mengapa tidak langsung saja dari awal dilarang keluar kandang? Daripada berharap seseorang akan memakai suatu jasa atas kemauannya sendiri, mengapa tidak langsung saja dari awal dibatasi pilihan jasa yang tersedia?

Status Quo

Sudah sejak lama ruang gerak kita di bidang transportasi taksi dan politik dibatasi.

Di dunia pertaksian, kita disuguhkan aplikasi pemesanan taksi yang tidak mampu mendeteksi lokasi bangunan-bangunan umum―misalnya gedung-gedung di lingkar bisnis Jakarta. Sebagian besar taksi belum mendukung transaksi non-tunai―sehingga acap kali kegiatan penumpangnya menjadi terhambat karena harus menunggu pengemudi taksi mencari uang kembalian. Seringkali pengemudi-pengemudi taksi juga menolak penumpang bila jarak tempuh dinilai kurang menguntungkan.[2]

Di bidang politik, kita diminta memilih calon-calon pemimpin yang disajikan partai politik. Kita diminta percaya dengan mekanisme penyaringan aspirasi yang dijalankan oleh partai-partai politik yang tidak produktif dalam berlegislasi, sibuk dengan konflik internalnya masing-masing dan banyak kader-kadernya melakukan tindak pidana korupsi.

Kinerja ‘mesin-mesin penyerap aspirasi’ itu pun patut diragukan. Pada saat masyarakat ingin KPK memiliki kewenangan penuntutan, sebagian besar partai politik malah ingin menyerahkan kewenangan tersebut sepenuhnya kepada kejaksaan. Saat masyarakat ingin memilih sendiri pemimpin daerahnya, partai politik malah ingin memilih sendiri melalui DPRD. Sepertinya ada ganjalan misterius di saluran aspirasi tersebut.

Inilah status quo sebelum aplikasi Uber dirilis di Indonesia dan Ahok mengajukan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Pada saat itu kita relatif tidak punya pilihan selain tetap memakai layanan taksi yang ada dan memilih diantara calon-calon pemimpin dari partai politik. Situasi tersebut berlangsung lama dan menumbuhkan rasa posesif di kalangan pengusaha taksi[3] dan partai politik.[4] Pada saat rasa posesifnya terusik, mereka marah dan bahkan bersikap anarkis di ruang publik. Mereka kemungkinan besar telah salah menafsirkan keterbatasan ruang gerak kita sebagai loyalitas.

Jalan Tengah tanpa Rasa Posesif

Sebenarnya fakta bahwa banyak orang meninggalkan status quo tidak berarti pilihan-pilihan konservatif tidak lagi dibutuhkan. Sebaliknya, kita memerlukan tersedianya pilihan-pilihan tersebut.

Yang patut dibenahi adalah paradigma rasa posesif dikalangan pengusaha taksi dan partai politik. Tidak senonoh bila, untuk bertahan hidup, mereka mengandalkan terbatasnya pilihan masyarakat. Pelanggan/konstituen harus dianggap sebagai makhluk yang rasional dan bisa menentukan pilihannya sendiri. Masyarakat selayaknya digaet dengan fungsi dan pelayanan yang memuaskan sehingga, saat bisa memilih, mereka dengan tulus memilih taksi dan partai politik berdasarkan kebutuhan dan aspirasi.

Sebagai catatan, saya sering mendengar pendapat pengusaha taksi yang menyatakan bahwa alasan konsumen pindah ke Uber semata-mata adalah karena layanan tersebut menawarkan tarif yang jauh lebih murah. Biasanya para pengusaha taksi tersebut selanjutnya meminta agar mobil-mobil Uber mematuhi ketentuan perizinan pertaksian (dengan harapan hal ini dapat menaikan tarif layanan).

Terlepas dari apakah penafsiran mereka atas peraturan tersebut dapat dibenarkan dari segi hukum, saya tidak begitu saja percaya bisnis taksi bisa diselamatkan dengan cara menaikan tarif Uber. Berkaca pada diri dan rekan-rekan saya, tarif bukan menjadi faktor utama berpindahnya pelanggan taksi ke Uber―masyarakat masih mampu secara finansial untuk membayar tarif taksi. Menurut saya, perombakan dan pembenahan pelayanan adalah strategi yang lebih efektif.

Begitu juga dengan partai politik. Saya masih ingat saat memilih Jokowi sebagai Presiden Indonesia dengan tulus dan bersemangat, tanpa memperdulikan fakta bahwa beliau adalah kader partai politik. Terkadang (sayangnya tidak sering) demokrasi melalui partai politik berfungsi dengan baik. Di beberapa kejadian, aspirasi konstituen berbanding lurus dengan keputusan partai politik. Menurut hemat saya, masyarakat tidak perlu (dan tidak akan) repot-repot membuat organisasi untuk mengusung calon independen bila partai-partai politik berfungsi dengan baik.

[1] Kata ‘sebagian’ digunakan karena saat ini telah terdapat berbagai macam cara yang dapat dipakai seseorang untuk mengontrol dorongan psikologis orang lain.

[2] Isu-isu ini disadur dari pengalaman pribadi dan rekan-rekan saya.

[3] Lihat artikel “Jibaku Taksi di Zaman Aplikasi,” Harian Kompas (15 Maret 2016), Hlm. 27.

[4] Tercatat bahwa Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyatakan bahwa “...deparpolisasi berakibat merugikan partai politik.”