SEORANG LELAKI TUA terbaring sakit di sebuah tempat tidur kayu yang berumur setua dirinya. Kalender di dinding papan bergambar partai politik tertulis 2013. Tepat 77 tahun silam saat ia dilahirkan. Kelahiran yang ditandai rasa was-was kata ayahnya suatu waktu saat ia berusia belasan. Desas-desus tentang sejumlah pengayau yang berkeliaran mencari kepala manusia untuk persembahan bertebaran menyiutkan nyali. Selalu begitu, saat ada seorang maradika [bangsawan] meninggal, konon mereka butuh beberapa kepala untuk menemaninya di alam kubur. Hari itu, orang-orang menutup pintu rumahnya dan setiap lelaki dewasa akan berjaga-jaga. Bayang-bayang masa lalu di kampung Namo berkelebatan. Kampung yang terletak di kecamatan Kulawi yang berbatasan dengan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah.

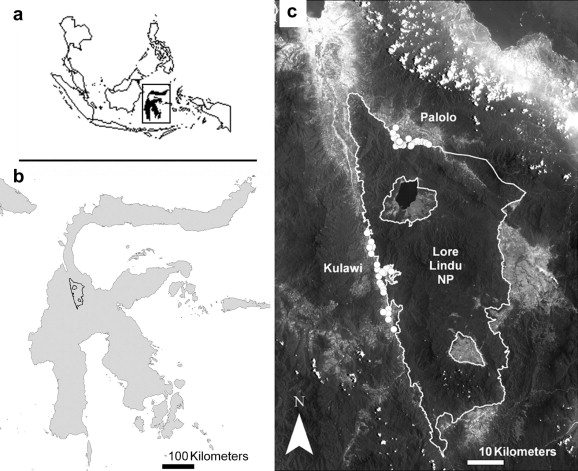

Peta Taman Nasional Lore Lindu

Ia tahu tak lama lagi ia menanggung hidup. Cucunya duduk di sisinya. Sebuah laku yang tak biasa. Pada senja seperti hari ini, biasanya sang cucu tak di rumah. Ia lebih kerap bercengkrama dengan kawan-kawan sebayanya. Menikmati bergelas-gelas minuman keras dan beberapa butir THD (Trihexipenidil)—pil penenang orang gila, yang dengan mudah mereka beli di kota Palu. Sore ini adalah pengecualian. Ia merasa perlu menemani kakeknya di detik-detik terakhir hidupnya. Menghindari kesunyian, cucunya bertanya tentang masa kecil kakek. Sang kakek berupaya mengatur ingatannya. “Saat kecil, aku dan kawan-kawan bermain dengan alam dalam hutan,” ia memulai ceritanya. “Aku membuat sendiri mainan-mainanku. Aku piawai memilih dan menyerut potongan kayu membuatnya menjadi gahi, gasing kayu yang kokoh. Aku juga pandai membuat nohanta, mainan dari tempurung kelapa,” Kakek tersenyum mengenangnya. “Saat itu, di ngata kita pohon kelapa masih banyak tumbuh,” lanjutnya. Ia menatap jendela yang daunnya terbuka. Tak ada lagi batang-batang kokoh kelapa tampak dari tempat tidurnya. “Saya tidak tahu membuat mainan kayu, kek,” sela cucunya. “Kawan-kawanku juga pandai membuat mainan mereka sendiri. Tapi Aku lebih pandai,” Sang kakek seolah mengabaikan selaan cucunya dan ada nada bangga dalam kalimatnya. “Ayah mengajarkan banyak hal kepadaku,” Ia mengenang ayahnya yang telah lama tiada. Ia berharap bertemu dalam waktu dekat. “Kami mengolah sawah dan kebun bersama. Ayah juga mengajakku ke hutan mengenali isi dan perilaku makhluk belantara hutan. Kami juga suka bermain di sungai, juga menangkap atau memancing hewan-hewannya,” Ia menatap cucunya yang berusaha memahami cerita kakeknya. Lama ia tak bercerita kepada cucunya. “Ada ikan uru, ikan segili, ikan betok, juga berbagai jenis udang dan kepiting sungai,” sang cucu tersenyum mendengar nama-nama ikan itu. Sejak lepas masa kanaknya, ia tak lagi bermain-main di sungai. Ada ragam kesibukan yang menjauhkannya dengan alamnya sendiri. Kakeknya diam sejenak. Ia sedang merasakan kenangan menyelimuti tubuhnya yang dingin.

Anak-anak Kulawi di masa lalu

“Jika berjalan ke tengah hutan, telingaku peka oleh suara binatang dan desau angin. Kicau burung dan keciak anaknya, uik babirusa, lenguh anoa, salak anjing, kerik jangkrik, desis ular piton, dengkung kodok, dengking rusa, dengung lebah hutan, kokok dan kotek ayam-ayam hutan, gaok burung gagak, pekik sekelompok monyet makaka, geram hewan yang marah, sampai nyanyian bermacam serangga malam,” beberapa suara binatang itu ia tiru dan cucunya terhibur dengan kemampuan kakek meniru suara-suara binatang itu. “Aku suka mendengarnya, utamanya saat berhari-hari mencari rotan dalam hutan, lanjut kakeknya lagi. Tiba-tiba, mimik kakek menjadi serius. Tapi ia tak kuasa menatap nyalang ke mata cucunya. Ia merasa lemah dan lalu memilih memicingkan matanya. “Aku berani bertaruh, kamu pasti tak bisa menunggangi kerbau!” serunya. Cucunya terkejut dengan pernyataan itu dan menyadari kebenaran kalimat kakek. “Bahkan melihatnyapun aku sudah jarang, kek,” katanya tak kalah serunya. Kakek tak sanggup mengeluarkannya dengan kalimat yang lebih panjang. Ia hanya mengenang masa-masa orang-orang Kulawi yang dikenal sebagai pemasok kerbau terbesar sesudah Seko di Kabupaten Luwu Utara. Setiap bulan, puluhan ekor kerbau digiring ke arah Selatan melewati jalur-jalur dagang lama yang memotong gunung dan hutan hingga ke Tana Toraja. Maklum, Orang-orang Toraja adalah konsumen kerbau yang paling massif dan ekspansif. Kabar terakhir dari seorang perantau di Pulau Sumba mengatakan bahwa kini pedagang-pedagang kerbau dari Sulawesi telah membuat pasaran harga kerbau menjadi berlipat-lipat di sana dan mulai mengganggu proses pernikahan adat karena harga kerbau tiba-tiba melonjak dan para pelamar mesti menggunakan berekor-ekor kerbau. Ia juga mengenang masa-masa masuknya proyek reboisasi dan perkebunan. Di mana orang-orang tiba-tiba menjual ternaknya dengan cepat dan murah. Jika tidak begitu, satu persatu ternak akan kedapatan merusak bibit dan tanaman penghijauan milik pemerintah. Siapa saja bisa menemui perkara di kantor pengadilan bila kedapatan aparat. Hingga yang paling menyedihkan jika mendapati ternak mereka mati sakit atau terluka terkena senjata penjaga tanaman atau tergores pagar kawat perkebunan. Perlahan-lahan, tempat penggembalaan ternak pun terampas area demi area. Cucunya hanya mendapati kakeknya terdiam. Saat mengenang kerbau, ingatan kakek tertuju ke Danau Lindu. Ia merindukan kegurihan ikan-ikan Lindu masa silam. Cucunya takkan bisa melihat dan melahap ikan-ikan itu lagi di meja makan. Kini hanya ikan Mujair yang melimpah di sana dan orang-orang menjualnya ke Namo. Ikan rakus ini datang belakangan, ditebar oleh orang-orang berseragam. Ia sejenis ikan sepat yang memangsa ikan-ikan lain penghuni danau. Malang nian nasib makhluk-makhluk danau ini. Tersisih dan punah. Ia membathin. Ia lalu mengupayakan bercerita lagi soal kerbau. Cucunya tabah menanti suara kakek.

Baparuja

“Kerbau adalah teman kami baparuja, menjamah dan memahami tanah. Mereka menggemburkan tanah sawah kami,” ujarnya. “Bahkan ada tembangnya mengiringi kerbau berputar menginjak tanah dengan mata kukunya yang paling lembut membelai tanah. Tak seperti mata bajak bapakmu yang setajam sembilu menggoreskan luka pada tanah,” kata-kata kakek serupa puisi di telinganya. Puisi tentang masa silam yang beraroma nilam. “Deru bajak sekarang asing, bising tak sesunyi lenguh kerbau lelah berlari sepanjang hari menggemburkan tanah. Kotorannya saat penggemburan berlangsung menjadi pupuk paling menyuburkan,” kakek seperti menahan tangis. Remaja belasan tahun ini menggenggam jemari lemah kakeknya. Ia menemukan sesuatu yang mencerahkan dari cerita kakek. Tiba-tiba dilihatnya kakeknya tersenyum. “Oh iya, sewaktu menikah, aku menyerahkan mahar berupa dua ekor kerbau kepada nenekmu. Kerbau adalah harta paling nyata di masa itu, bukan berlembar-lembar uang,” katanya. Kakek terdiam. Pun demikian dengan cucunya. Keduanya merasakan ada seorang tamu datang namun memilih mengabaikannya. Suara anaknya dari teras rumah menggema menyambut si tamu. Cucunya yang baru duduk di Sekolah Menengah Pertama teringat buku sejarah di sekolahnya. Ia lalu bertanya tentang Perang Momi. Perang orang-orang Namo mengusir tentara Belanda. “Dulu kakekku turut berperang,” kata kakeknya. “Ia sering bercerita saat aku duduk bersamanya di dipan rumah. Saat itu tahun 1905, orang-orang dari kampung Namo kedatangan seorang maradikadari ngata Bolapapu. Namanya Tomai Rengke bergelar Towoalangi dengan sebuah siga terikat di kepalanya. Di pinggangnya, bertengger sebilah pedang Guma Kalama. Ia meminta bantuan orang Namo menghalau tentara Belanda yang bersekutu dengan orang-orang Tuva. Kakekku dan orang-orang Namo bersiap diri di Gunung Momi dekat kampung Sadaunta. Itulah mengapa peristiwa ini disebut Perang Momi. Berdasarkan pengetahuan orang-orang tua kami soal lekuk dan liku gunung ini dan bahan baku bebatuan yang banyak tersedia, mereka menyusun siasat. Orang-orang mengumpulkan batu dan bersiap menggelindingkannya. Tepat saat tentara berdatangan, batu-batu meluncur memburu mereka. Orang-orang itu pergi. Orang-orang bersorak-sorai merayakan kemenangan,” Kakeknya menuturkan kisah perang itu seolah dirinya ada di dalamnya. Tentu saja ia tak ada pada masa itu. Perang itu berlangsung 31 tahun sebelum kelahirannya. “Tapi kemenangan itu tak berlangsung lama dan Aku tak pernah merasakan ada kemenangan lainnya selama Aku hidup,” tegas kakeknya. “Lengahlah yang membuat kami abai pada waspada, kata kakekku suatu hari!” Ia berhenti sejenak. Mengatur nafasnya yang tinggal satu-satu. “Orang-orang Belanda menyusuri jalan lain dan menuju jantung kerajaan lalu menaklukkannya. Kami pun terjajah setelahnya,” Ada kesedihan di wajahnya. Ia melanjutkan, “perlahan-lahan pengetahuan kami tersisih seiring kedatangan silih berganti orang-orang luar dengan pengetahuan asing dalam kepala mereka masing-masing. Pernah datang beberapa tentara Permesta mengabarkan kemerdekaan Sulawesi di tahun 1950-an. Seorang dari mereka jatuh sakit dan ibu merawatnya dengan obat-obatan ramuan tumbuhan hutan. Setelah sembuh, sebelum ia pergi ia menitipkan beberapa butir benih cengkeh,” Kakeknya berhenti sejenak. Lagi-lagi ia mencuri pandang ke luar jendela. Langit berubah jingga. “Tanamlah, ini tanaman yang baik, katanya kepada ayahku. Sejak itu, pohon cengkeh mulai tumbuh di kebun-kebun kampung kita,” Ia tak menyadari kalau tadi cucunya sekadar bertanya soal perang Momi. Ia memilih terus bercerita dituntun oleh alur ingatannya. “Pernah datang orang-orang yang mengusung tatanan yang baru. Mereka berseragam. Mereka meminta, tepatnya memaksa kami memindahkan rumah-rumah ladang di tepi jalan. Lalu mereka mulai menembus belantara, menebas pohon satu persatu dan menera tanda pada setiap log-nya. Usai menggondol fulus dari setiap gelondong kayu yang dicuri dan dijualnya mereka lalu mendatangkan sejuta bibit pinus untuk merapihkan botak hutan,” ada kemarahan dalam cerita kakek. Cucunya menyadari gejolaknya. Lagi-lagi ia hanya bisa meremas lembut jemari kakeknya. Senja di tepian hutan. Cahaya matahari meredup payah menembus sela dedaunan pohon pinus yang menjulang tinggi. Kini hutan di sekitar desa tidak lagi dipenuhi beragam pepohonan. Pinus dan hamparan pohon kakao lah yang mendominasi. Pohon-pohon seperti cempaka, bayur, nantu, malapoga, vonce, palili dan lekatu sudah jauh berkurang. “Bukan cuma hutan kita yang mereka gunduli, tapi juga isi kepala kita pun mereka pangkas! Pada akhirnya kegundulan menuai berbagai bencana alam, dan tandasnya isi kepala perlahan-lahan menumbuhkan beragam bencana sosial,” kalimat ini penuh tenaga ia ucapkan. Cucunya teringat peristiwa akhir tahun lalu, 3 Desember 2011 saat banjir bandang menyapu ratusan rumah orang Bolapapu. Sebuah air bah yang tak disangka-sangka. Batu-batu besar dan kayu-kayu bundar menggelinding masuk permukiman. Tiba-tiba ia juga teringat Perang Momi yang diceritakan kakek tadi. “Lalu, pengetahuan orang Namo yang mana yang tandas, kek,” cucunya bertanya penasaran. “Orang-orang tua mengajari kami pandangan hidup katuwua. Falsafah hidup kami yang saling mengikat dan saling memengaruhi antara alam dan manusia. Wana Ngkiki, Wana, Pangale, Pahawa Pongko, Oma, Pongatadan Polidae merupakan satu kesatuan ruang dengan makhluk hidup di dalamnya. Membuat kami lebih menjaga keteraturan alam ketimbang merusaknya,” entah sudah berapa kali ia bercerita soal pengetahuan ini setiap kali orang-orang berbicara soal lingkungan di kantor desa. Kakek menerawang merambah wilayah hutan yang pernah ditelusurinya. Ia tahu persis batas-batas pemilahan area itu. ”Bagi orang Namo atau Kulawi, Wana Ngkiki merupakan area yang tidak boleh ada aktifitas mengeruk hasil hutan. Wana, merupakan tempat hidup yang alami bagi hewan dan tumbuhan langka serta daerah tangkapan air. Orang-orang tak boleh membuka lahan untuk menghidupi diri sendiri di sini. Pangale, merupakan hutan bekas tebang yang berusia antara 5-15 tahun. Di sini orang-orang kampung bolehmengambil rotan dan kayu untuk bahan bangunan dan keperluan rumah tangga serta obat-obatan seperlunya. Pahawa Pongko, merupakan hutan bekas kebun yang telah ditinggalkan lebih 25 tahun,” ujarnya berharap cucunya dapat memahami pengetahuan leluhurnya. ”Lalu apa itu Oma, Pongata dan Polidae, kek?” tanya cucunya hendak tahu lebih jauh. ”Wilayah kelola kami hanya di area Oma. Area ini merupakan hutan belukar yang terbentuk dari bekas kebun yang sengaja dibiarkan untuk diolah lagi dalam jangka waktu tertentu menurut masa edar dalam sistem perladangan bergilir. Juga di area Pongata, di mana orang-orang bermukim. Untuk bertani, sudah ada lahan Polidae, yakni lahan usaha pertanian masyarakat, berupa sawah dan lahan pertanian kering,” kakek tak menyangka cucunya ingin tahu soal ini. Kini ia yang berupaya meremas jemari cucunya. Cucunya tak merasakan remasan yang teramat lemah itu. Lalu amarah itu muncul lagi di guratan tua wajahnya. ”Orang-orang berseragam datang lagi. Mereka mengganti prinsip katuwua kami dengan sistim zonasi. Mereka menamakannya Taman Nasional dan melarang kami bercengkrama di dalamnya. Membuat kami merasa asing dengan lingkungan kami sendiri. Padahal di sana kami dulu menikmati kehidupan lalu menimba pengetahuan. Orang tua kami pun, para totua ngata bingung dengan cara mereka memilah-milah alam kami. Sampai akhirnya mereka mengubah ngata menjadi desa, dan totua ngata tak lebih berkuasa dari kepala desa,” Ia tak menyangka masih mengingat orang-orang berseragam itu dengan terang. Membuat keruh dendamnya tampak dalam kejernihan ingatannya. ”Pengetahuan yang terbangun selama beratus tahun terpendam oleh sebentuk pengetahuan aneh yang entah dibangun oleh siapa,” gerutu kakek penuh kutuk. Ia masih menyimpan ingatan. Ia masih ingin menebar cerita. Ia ingin ingatan ini menjadi serupa mantra melekat di kepala si cucu. Ia ingin dan ingin kelak cucunya memahami pengetahuan mereka dan menempatkannya kembali di pundak generasinya. Dan generasi-generasi ini dapat menghalau orang-orang berseragam yang bermaksud jahat. ”Dua puluhan tahun kemudian, di pertengahan tahun 1990-an, lagi-lagi orang berseragam datang. Mereka membuai para petani dengan tanaman kakao. Karena iming-iming harga dan kemudahan perawatan tanaman, petani pun akhirnya terbuai. Korban pertama adalah pohon-pohon kopi yang sejak lama kakek menanamnya di kebun kami. Lalu menyusul sawah-sawah di mana kami bergantung pada padinya,” tiba-tiba badan kakek berguncang. Suara tangisnya tertahan tersedu-sedu. Ia ingat ucapan sobatnya, kini menjadi anggota majelis adat Kulawi, ”dulu kami sejahtera, tidak pernah kekurangan makanan. Dulu beras dari Kulawi yang jadi makanan orang Palu. Sekarang orang Kulawi ribut berebut beras miskin. Dulu hal seperti ini tidak pernah terjadi. Dulu setiap rumah punya lumbung di bonea, di ladang. Isinya tidak habis untuk makan 2 tahun,” tangisnya mereda. Badannya melemah. Cucunya mengurut-ngurut lengan keriput kakek. Terasa kasar dan kering.

Pohon-pohon Pinus yang tersisa di antara dominasi kakao

”Saat harga kakao melambung, satu persatu anak-anak kami mulai menguliti atau membakar kambiun pinus dan cengkeh demi beberapa pohon kakao, secara diam-diam atau gegap gempita. Uanglah yang kemudian membuat mereka menebas dan menerabas, bukan lagi menjaga keteraturan alam,” ia seperti diambang frustrasi. ”Kini saat buah kakao mulai berkarat, orang-orang berseragam lain datang. Di punggung mereka ada ransel berisi laptop dan sejumlah rencana pemetaan partisipatif,” ujarnya gelisah. ”Iklim sedang berubah dan bahaya bencana sedang mengancam hidup bumi dan semua isinya! kata mereka suatu hari saat aku singgah dalam rapat desa,” ia masih gelisah. Seolah ada hal penting ingin ia sampaikan. Kakek terdiam. Ia sepertinya tertidur sejenak. Cucunya mendekatkan punggung jemarinya di bawah lubang hidung kakeknya. Ia merasakan hangat dari alur nafas yang lambat. Cucunya tak ingin bertanya, walau berharap kakek masih dapat bertutur tentang gelisahnya. Benar saja. Kakek membuka matanya. Berkedip beberapa kali. Desau angin dari luar berhembus menyejukkan dada keduanya yang gerah. Butir-butir keringat perlahan mengering di kulit mereka. ”Aku yang sudah tua merasakan perubahan demi perubahan dari tahun ke tahun di ngata ini. Bukanlah perubahan iklim yang menurutku penting buat kami ketahui, tapi kemampuan menghadapi perubahan itulah yang tak lagi kami miliki. Pun demikian anak-anakku. Apa lagi cucu-cucuku yang semakin jauh dari tanah dan tanaman,” tandasnya. “Kata orang-orang berseragam yang tampak pandai ini, kamilah Sang Penyelamat Bumi. kami lah pahlawan bumi sesungguhnya. Sayangnya, pandangan inilah yang kemudian membuatku memilih pulang lebih awal sebelum ceracau orang-orang pintar ini usai. Bagaimana mungkin setelah pengetahuan kami sirna dan tanah leluhur sudah di luar kendali totua ngata kami, kami lantas bisa menjadi pahlawan?” kejengkelannya meluber lewat kata-katanya dan perlahan merembes ke dalam pikiran cucunya. “Lalu, untuk alasan apa lagi aku hidup? Aku tak mampu merangkul anak-anak yang berbeda cara berpikirnya dan cucu-cucu yang tak menyukai dongeng masa lalu,” cucunya terkejut mendengar kalimat ini. Ia tersentak memaknai kalimat ini sebagai isyarat sebuah kepulangan. Keduanya menerawang, berupaya berpikir. Kakek memikirkan orang-orang berseragam yang acap kali datang dan akan tetap datang. Cucu memikirkan kepergian kakek yang semakin dekat. Kepergian yang akan membawa semua kekayaan masa lalu yang belum sepenuhnya ia mampu teguk untuk bekal masa depannya. Sunyi. “Ini tanah terakhir milik kami,” sayup-sayup suara anak bungsunya mampir di telinganya. Anaknya sedang berbicara di ruang tamu dengan seorang tuan tanah di ngata Namo. Pilu hatinya mendengar percakapan itu. Ia masih ingat kejadian berpuluh tahun lalu saat pertama kali tuan tanah ini datang mengemis sebidang tanah pada totua ngata untuk hidup. Kini ia mulai merebut tanah sepetak demi sepetak, dengan bujuk rayu yang lihai.

Lahan kakao berhektar-hektar milik salah seorang tuan tanah Kulawi

Ia sudah tak tahan lagi. Ajalnya sudah menjelang. Matahari tinggal setitik tampak di ufuk. Tradisi podoa yang tersisa dari budaya Namo masih sempat diingatnya. Anak-anaknya harus menjamu orang-orang yang datang melayat dan mendoakan dirinya. Sebuah tradisi yang kini mesti dipenuhi dengan segepok uang. “Nemo mebalu tana, Nemo mebalu tana,” lirihnya dalam bahasa Moma. Jangan menjual tanah, jangan menjual tanah. Suaranya terdengar serupa desauan. Tamu itu pergi. Diketiaknya terselip map berisi sertifikat tanah yang telah terbeli. Sebuah harta terakhir keluarga yang tersisa[]. Catatan ini lahir usai penulis tinggal meneliti di desa namo atas dukungan INKAPA-SAINS, pandangan-pandangan di dalamnya adalah pandangan beberapa orang tua ngata namo dan penggiat Inkapa.