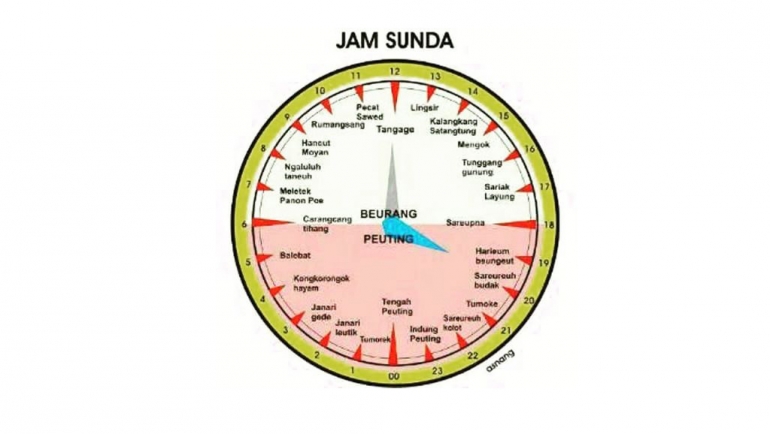

Wanci haneut moyan; frasa penunjuk waktu bagi orang Sunda. Yakni kisaran pukul 09.00 pagi. Suatu kondisi panas matahari yang cukup pas untuk berjemur. Bagi orang Sunda, semua diukur ke alam, termasuk ukuran waktu harian, dan juga musiman. Tepatlah ungkapan bahwa alam dan tanah Sunda sebagai parahyangan. Tempatnya para Hyang. Karena mengkhidmati alam adalah juga sebentuk menghaturkan sembah kepada Gusti, kepada Hyang.

Tidak sekadar waktu, dalam kesehariannya pun sama. Contoh untuk pekerjaan setengah hari, orang Sunda menyebut dengan istilah “ngabedug”. Yakni bekerja sampai bunyi bedug duhur. Sedangkan untuk membajak sawah dengan kerbau,ukurannya sudah ada dalam hitungan wanci, yakni pecat sawed, sekitar pukul 11 siang. Sawed adalah tali kendali pada kerbau; sehingga pecat sawed bermakna melepas tali kekang. Hitungan pecat sawed ini adalah hitungan yang tepat di mana seekor kerbau sudah tidak bisa lagi dipekerjakan melebih ambang batas kemampuannya; di mana ukuran tepatnya semenjak pukul 6 atau 7 pukul sampai 11 siang.

Bedug adalah alat komunikasi. Dulu pengeras suara belumlah dikenal. Maka untuk memberi tanda atau memberitakan sesuatu dipakailah alat pukul: semacam kentongan (kohkol) atau bedug.

Waktu kecil, saya mengalami zaman dimana bedug ditalu dan menjadi patokan. Bunyi bedug dhuhur dengan pola yang panjang berbeda dengan bunyi bedug magrib yang cukup ditabuh sekali saja. Waktu sholat, waktu imsak saat sahur, pemberitahuan besok lebaran atau memulai puasa, patokannya adalah taluan bedug dan kohkol. Hanya itu saja.

Lantas datanglah pengeras suara. Sebelum ada listrik, untuk pengeras suara digunakan accu. Saat itu yang menggunakan pengeras suara hanyalah masjid jami. Untuk tajug, mushola dan masjid godebag relatif tidak memerlukan pengeras suara.

Perlahan kultur masyarakat mulai berubah. Meskipun bedug masih digunakan, tapi pengeras suara jangkauannya lebih jauh, sehingga yang menjadi patokan adalah bunyi lantunan adzan. Pengajian-pengajian yang diselenggarakan di masjid jami suaranya diperkeras. Suara penceramah, kyai atau ustadz, yang cenderung halus dan pelan, terdengar lebih keras. Saat itu pengajian merujuk ke kitab-kitab kuning. Maklumlah, kyai kampung, hampir selalu merujuk ke Kitab-kitab Kuning dalam setiap bahasan persoalan; terkait aqidah, fiqh dan muamalah. Pergeseran pun mulai terjadi. Hitungan waktu imsak dan pengumuman disuarakan lewat pengeras suara. Orang menyimak pengajian kadang bisa sambil di rumah. Ibu-ibu sehabis magrib sambil duduk di beranda, biasa menyimak pengajian.

Syiar lewat pengeras suara ini cukup efektif. Kala itu, tidak semua orang bisa datang dengan berani ke Masjid Jami. Kendalanya biasanya faktor psikis; apalagi jika ada “ngaderes”; alQuran didaras berkeliling. Bagi yang bacaannya masih belepotan apalagi yang belum bisa baca; datang ke masjid Jami terasa horor sekali. Maka pengeras suara sangat membantu sekali bagi mereka yang ingin menyimak pengajian, tapi malas atau tidak berani datang ke Masjid Jami. Nadoman, syair, tilawah dan alQuran jadi lebih mudah dihapal.

Perubahan dan pergeseran perlahan terjadi lagi. Waktu itu, yang menjadi pengganggu waktu ngaji abis magrib hanyalah siaran radio Saur Sepuh dan Film ACI. Dan tentu saja, jarang sekali di kampung tempat saya yang memiliki televisi. Radio transistor juga tidak semua orang punya. Juga tidak semua orang menyukai Saur Sepuh yang berbahasa Indonesia. Tapi ketika ada siaran televisi swasta, perubahan sangat terasa. Listrik mulai menjangkau pelosok. Kepemilikan televisi menjadi lumrah. Maka pengeras suara di masjid berubah peran di benak orang : dari alat bantu ngaji menjadi pengganggu nonton televisi. Patokan waktu menjadi berubah drastis. Bukan lagi suara adzan dan pengumuman di masjid Jami, di mana dulu semua orang begitu khusyuk menyimak apa yang diperdengarkan si Pengeras Suara. Kini patokannya adalah dari sinetron ke sinteron, dari acara televisi ke acara televisi. Para ibu, para remaja menghitung waktu dari acara-acara tersebut. Sekali lagi, si Pengeras Suara menjadi terdakwa: sebagai pengganggu.

***

Tapi pernah juga seseorang yang begitu mengkhidmati Pengeras Suara di Masjid Jami menjadi berbalik arah; salah satunya Ayah saya. Ayah saya adalah tipe yang tidak berani datang ke Masjid Jami, tapi cukup menyimak setiap kejadian dan pengajian di sana. Biasanya menjelang pengajian; ayah akan membawa lampu senter; pakan ikan dan sarung serta kupluk. Bukan ke masjid, tapi ke tepi kolam dekat rumah. Setelah memberi jatah makan ikan; ia akan berjongkok, badan dibungkus sarung; sambil merokok beliau akan menyimak pengajian lewat pengeras suara di masjid Jami. Begitulah kebiasaannya; dimana orang rumah sendiri jarang mengetahui kebiasaan ayah ini. Dan beliau adalah penyimak yang baik. Bahasan tentang fiqh dan akidah adalah yang paling disukainya.

Kemarahan ayah adalah saat pengajian digeser ke hari lain. Dan ustadz yang biasa datang ke masjid jami diganti dengan Ustadz yang katanya baru beberapa tahun mualaf. Mungkin ini adalah inisiatif baik pihak DKM. Dengan alasan merangkul anak-anak muda; tema dan ustadz coba diubah. Bahasan kitab kuning yang cenderung alon dan hidmat; tidaklah menarik anak muda. Maka diundanglah ustadz mualaf yang katanya kondang; yang banyak bodoran dan gaul dengan tema-tema kekinian: kristenisasi, politik dan seabreg tema-tema aktual. Pengajian menjadi semarak dengan anak-anak muda. Gehgeran dan membuat pekak telinga.

Nah, raut muka ayah jarang bisa dibohongi. Jika ada pengajian dengan ustadz kondang ini, beliau benar-benar tampak tidak suka: protes keras dan bersuara lantang; “kok ngajinya tidak membawa ke khusyu beribadah sih”. Tapi ketimbang ribut dengan banyak pihak, beliau akan cenderung mengalah. Jadinya saat itu, jika ada pengajian; beliau bukan lagi menuju kolam dekat rumah dengan pakan ikannya; tapi ternyata lebih jauh, dengan alasan melihat sumber mata air dan sekalian menengok sawah: pindah ngaji ke kampung sebelah. Yang masih khusyu, alon dan adem.